天川村から十津川村へ向かうと、十津川村の入口手前に大きな吊り橋が

見えてきます。

長さ297mで、日本有数の長さの吊り橋だそうです。

◆ 同 2

◆吊り橋祭り”揺れ太鼓”の幟

8月4日には、この吊り橋の上で、和太鼓数台のライブが行われた

らしいです。

十津川温泉”昴の郷”へ到着します。

◆ホテル前の温泉プールの建物

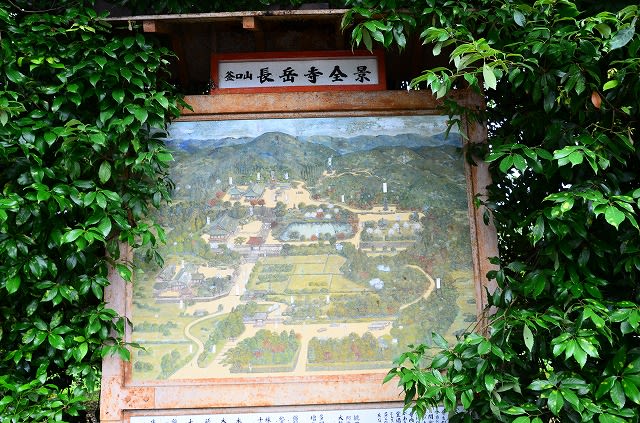

◆ホテル 昴 全景

このホテルは、十津川村、奈良交通、村観光協会などが出資する

第三セクター方式の経営です。

左手の歩道がホテル玄関へのアプローチです。

◆ 同 2

手前は芝生敷きの多目的広場。

◆ホテル玄関

十津川村の全ての温泉は”かけ流し”と大浴場に掲示してありました。

フロント先の書架には、多数の西村京太郎の”十津川警部”シリーズが

用意してあります。

夕食は、涼風会席と銘打っています。

◆夕食

食前酒はメロンとバナナのリキュール。

木製コースターは地元の高校の工芸クラブの作品です。

◆ 同 2

あまごのたたき。

◆ 同 3

大和ポーク。

◆ 同 4

大和牛のすきやき。

霜降りではなく赤身の牛肉です。

◆ 同 5

あまごと夏野菜の揚げ物。

◆ 同 6

生ビールを飲み終わったので、追加で岩魚(かと思ったらあまごでした)

の骨酒を頼みました。入れ物も猪口も竹製です。

斜めに置いた竹の上部を刳り抜いた中に焼き岩魚あまごが入っています。

下に開いた小さな穴からお酒を注ぎます。

骨酒を飲み終わったあとは、意地汚く箸であまごを取り出して食べましたが

”だしがら”という感じです。

◆ 同 7

鮎の塩焼き。

◆ 同 8

”むこだまし”という料理です。

山間部なので、米の収穫が少なかったので、白いアワを用いて白米に

似せたのだそうです。

◆ 同 9

フルーツとコーヒーゼリーだったかな?

お料理は、品書きによるともう少しあったようですがあとは写真の

撮り忘れのようです。

思い切り飲んで食べたら、おなかがいっぱいになってしまって、ご飯が

食べられなくなってしまいました。

係の方にお願いしたら、夜食用のお握りを用意してくれました。感謝です。

◆夜食用お握り

翌朝は6時からもう一度温泉に入り、ホテルの周りを散策します。

◆ホテル前の芝生広場

屋根付きの野外ステージがあります。

◆野猿(やえん)への案内標識

ホテルの敷地内に”野猿”が設置されています。

元々あったものか、観光用に設置した物かは未確認です。

野猿とは、早い話が人力ロープ・ウェーです。

◆野猿のワイヤー

◆野猿使用上の注意書き

◆野猿のゴンドラ(という言い方は正しいのか?)

(追記:Netで調べたら”やかた”と言うのだそうです)

◆朝食

◆ 同 2

チェックイン時に和風朝食をお願いしておきました。

白いご飯の他に”茶粥”がセットされています。

この後は、帰路につき三重県の”丸山千枚田”を見学する予定です。

本当は、もう2ケ所ほど寄る予定だったのですが、道がわから

なかったり、時間が合わなかったりして断念しました。