『核DNA解析の進歩はモアイとイースター島の謎をより深めた』

―誰が付けたか、誰が呼んだか「モ」「アイ」で「未来に生きる」という意味ー

四半世紀も昔のことですが、山岳部の先輩とチリ・サンチャゴに半月余の予定で商用出張をしました。 この先輩が、サンチャゴに到着するなり『白人国・チリは土・日曜日は休みですので、この千載一隅のチャンスを生かし、モアイを見に、イースター島に行こうよ』と言われました。 この後で、すぐに解りました。 イースター島までの距離は、サンチャゴから3,600㎞で、当時、飛行機は週一便しかなく、まさに『絶海の孤島』でした。 夢のモアイとの遭遇は、他の理由もあり、即決でギブアップしました。

イースター島(ロンゴ・ロンゴ語、ラパ・ヌイ島)は、巨大な顔の石像『モアイ(moai)』で有名です。誰が付けたか、誰が呼んだか、『モ』『アイ』で、『未来に生きる』という意味があり、『アフ(Ahu)』という祭壇に立たせると『マナ(mana)』という超自然力を持つようになると信じられていました。

過去には『この絶海の孤島』には、もともと、巨大な像を作って動かす技術や知識がなく、モアイの『アフ(Ahu)』という祭壇と呼ばれる高台(台座)がインカの石垣組みに似ているから『モアイは、南米からやって来た人々の力で建てられたという説が有力』だった。

核DNA解析を待つまでもなく、インカの人々がイースター島に渡れない理由ですが、南米大陸からイースター島までは、島伝いに航海するにも島嶼もなく、3,000㎞余を渡る術(船も航海技術も)はなく、南太平洋海流もペルー海流も、この航海ルートの助けには、ならなかったようです。

島民の遺骨のDNAには、島外起源の遺伝情報は見つかっていない。 最近の研究により、モアイは島民が自力で建設し、移動させたことがわかっている。 今回のテーマになった背景(島民のルーツは、南太平洋を、島伝いとは言え、数千キロをカヌーで横断してきたポリネシア人)です。

ポリネシア人は、この広い南太平洋を、自分の庭のごとく、活動していたようです。

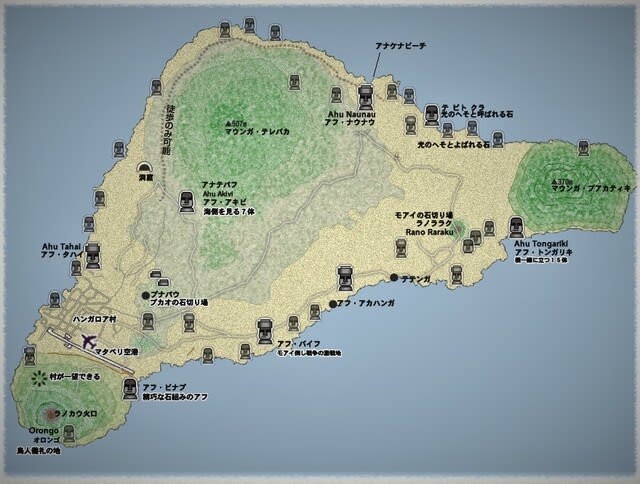

このイースター島は、三つの火山噴火でできた小さな、底辺が約22㎞、他の辺がそれぞれ約12㎞の二等辺三角形の島で面積は163.4㎢(日本の小豆島とほぼ同じ大きさ)現在の人口か6,600人。 モアイを1,000体あまり作った時代は『巨大椰子の生い茂る亜熱帯雨林の島で、人口は最盛期でも1万人前後』と言われてます。 この火山島の火山は、三角形の頂点付近の三か所です。

ウエブ情報から引用

写真手前がラノカウ火山の火口湖、この全島が俯瞰できてしまう小島は、世界最大の椰子『チリサケヤシ(英名チリアン・ワイン・パーム)幹の直径2ⅿ余が茂っていた亜熱帯性雨林でした。

ウエブ情報から引用

2005年に刊行された、ジャレド・ダイヤモンド氏著『文明崩壊-滅亡と存続の命運を分けるもの-』の冒頭にこう表現されています。

ラノ・ララクほど不気味な印象を受けた場所はない。 ラノ・ララクとは、イースター島の名高い巨大石像が切り出された採石場のことだ。 イースター島の地理的な特徴として、まず、人の住める場所としては世界一辺鄙な場所にある小島だということが挙げられる。 最も近い陸地は、東方向に約3,600㎞離れたチリの海岸か、西方向に約2,100㎞離れたポリネシアのピトケアン諸島(この地図には表示なし、Mangareva島の下)だ。

ウエブ情報から引用

先ずは、『最初の謎から』です。

謎❶

古代人類はアジア大陸からインドネシア諸島経由で、オーストラリアとニューギニアに至る航路は、紀元前12世紀までは、ソロモン諸島までであった。

同じころ、ニューギニア北東のビスマルク諸島に起源を持つとされる人々は、更に東に外洋を、1,500㎞近く航行して、フィジー、サモア、トンガまで到達してポリネシア人となった。 ポリネシア人は羅針盤も、文字も、金属製の道具もない時代に、『航海術と帆走カヌーの製造技術に精通』していたとはいえ、更に数千㎞先のイースター島まで、到達できたのか。

数千年の時間の経過の中で『先発した家族やグループが帰ってこないので、どこかに、新天地の島を見つけて新生活を始めたのだろう』と信じて、次から次と試みて『万が一とか、千三つ』の確率でで成功した例が、イースター島のポリネシア人の祖先でしょうか。

イースター島のポリネシア人の最終ルートは、島伝いではなく『ポリネシアのピトケアン諸島から約2,100㎞離れたイースター島へ』の帆走カヌー航海が可能であったどうかが最大の謎です。

日本人のルーツで考えられる、三つのルートの南からのルートは、時代こそ違いますが、島伝いです。

ウエブ情報から引用

謎❷

ラノ・ララクは、直径約550ⅿの円形に近い噴火口で、その内部に至る細い通路が、外周の低地から急勾配で火口縁に登り、再び急勾配で火口床の湿原沼に降りている。 噴火口の内外の壁(傾斜)には397体の石像が散在している。

ウエブ情報から引用

『アフ(Ahu)』という祭壇に立たせると『マナ(mana)』という超自然力を持つようになると信じられていた。

ウエブ情報から引用

島内にはモアイ像が約1,000体あり、1995年にはその文化的価値から世界遺産に登録されています。

なぜ、1万人前後の人口で、どうやってこんなに、多くの、モアイ像が造られたのか多くが謎に包まれたままです。

謎❸

モアイ像は、耳が長く足のない男性の上半身を一様の手法で表したこの石像は、そのほとんどが約4.5ⅿないし6ⅿの高さ持つが、最大のものは20ⅿ(5階建てのビルより高い)を超え、重量は10トンから、最高90トン、作成中で完成できずギブアップした、長さ(高さ)21m、重量約270トンにも及ぶものもあります。

ウエブ情報から引用

数部族に分かれていた部族が、争いもせずに、約1,000体をつくった訳ですが、モアイの加工場所は1ヶ所『ラノ・ララク』。 モアイ像に『帽子』がかぶせられたのは約1200~1300年ごろとみられる。 『帽子』は赤い軽石に似た火山岩『スコリア』から作られたもので、1個の重さは数トンもあります。 この石材火山岩『スコリア』も採石場所も1ヶ所で、当初のモアイづくりは仲良く共存共栄であったようです。 帽子は一時的な流行であったようですが、モアイ本体の大きさの競争はエスカレートしたようです。

『なぜか、いくつかあった部族間の競争下で、切り出し運び出しができないような約270トンもの信じられないようなサイズのモアイ像が造られかけて中断している謎』がありました。

古代の石造建造物で加工・据え付けられたものは、4,500余年前、エジプトのクフ王のピラミッドの中の王の間の梁(加工石約60トン)、日本の石舞台の天井石(自然石約70トン)が大きな方です。

この絶海の小さな島・イースター島には、まだまだ、多くの謎があります。

(記事投稿日:2019/12/09、最終更新日:2021/02/21、#135)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます