夜明け前の登山!・・・の予定でしたが、手持ちの懐中電灯さんが思いのほか貧弱だったため、日の出までしばし待機。

そして、通常40分ほどの登山道を20分強で踏破するという強行軍をなして、

竹田城址料金所に到達しました。

料金所は当然簡素な小屋・・・そう思っていたのですが、券売機が複数設置されています。

山の中にあるわりには、設備がなかなか充実しています。

入城料500円を支払って入城券を購入し、料金所のおじさまに提示します。

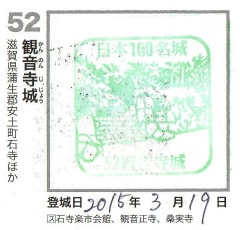

料金所では100名城スタンプも設置されているので・・・

56番、竹田城!

この絵柄はなんとなく見覚えがあるような・・・おそらく竹田城で一番有名な画角だと思います。

スタンプ帳によると設置場所はJR竹田駅とありますが・・・私は完全に見落としていたようですね。

スタンプ台紙もあったので、こちらにも押印しました。

料金所は山道のゴール地点でもあるので、ベンチも設置されています。

さらにベンチ前には、ご丁寧にも扇風機が据えられており、しっかり稼働中。

強行軍で山登りをしてきた私にとっては、まさに望外の幸運といえました。

10分ほど休憩して、体力が回復してきました。

料金所のおじさまといろいろとお話しさせていただき、

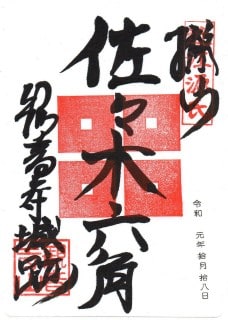

御城印・竹田城!・・・の図案を見せてもらいました。

令和に入ってからにわかに伝播していった御朱印ならぬ「御城印」。

竹田城さんもその流れに乗るべく、朝来市の観光協会さんが推進していったといいます。(おじさま談)

ちなみに料金所のおじさま方や、竹田城をガイドし、保守点検するおじさま方は観光協会の方ではなく、朝来市役所の方(おそらく観光交流課の方?)だそうです。

御城印を作るにあたっては、市と協会という2つの組織で様々な折衝があったんだそうです。(おじさま談)

紆余曲折を経て作られたという御城印の図案は、私の登城後の11月1日、正式なものとして販売が始まっています。

う~~~ん、少し早い時期に来てしまったのか???

いやいや、こういうお話を伺うことができたのですから、いい時期に来たんでしょうね。

御城印にある2つの家紋は、赤松氏の家紋「二つ引両に右三つ巴」と山名氏の家紋「五七桐に七葉根笹」です。

室町時代の有力大名であった赤松・山名両家の争いが、竹田城の歴史の前半を占めているのです。

竹田城の築城時期は不明な点が多いのですが、室町時代中期に播磨(兵庫県南部)の赤松家攻略を目指す山名持豊(宗全)によって築城されたといいます。

嘉吉元年(1441年)室町幕府6代将軍・足利

これに対し但馬(兵庫北部)の守護・山名持豊は赤松の討伐を志願し、赤松満祐を滅ぼしました。

この嘉吉の乱で山名持豊は播磨に勢力を拡張し、播磨と但馬の国境を守る拠点として竹田城が築城されたといいます。

山名持豊は、重臣の太田垣光景を竹田城の城代として配置し、以後太田垣氏が竹田城を守ることとなります。

応仁元年(1467年)の応仁の乱で山名持豊(宗全)が西軍の総大将となると、東軍総大将の細川勝元は赤松氏を復権させると、播磨・但馬はふたたび山名・赤松両家の争いの場となっていきました。

時代は下り、戦国時代へ。

西からは中国の覇者・毛利元就・輝元、東からは織田信長の勢力が迫ってきました。

天正元年(1573年)城主・太田垣輝延は毛利氏に降伏、天正3年には主の山名祐豊も毛利と同盟を結びました。

これに対し、はじめ織田方であった「丹波の赤鬼」赤井直正が竹田城に攻め込んでくると、山名は信長に鞍替えし、信長は明智光秀軍を丹波(京都北部)に派遣したため、竹田城は落城を免れました。

ちなみに竹田城を撤退した赤井直正は、明智軍に徹底抗戦してこれを撃退しています。

天正5年(1577年)信長方の羽柴秀長が竹田城を攻略し、城代となりました。

竹田城は近隣にある生野銀山を管理下に置いていたため、その確保を狙っての攻略であると考えられています。

その後太田垣輝延が城主に復帰しますが、天正8年に秀長が再び軍勢を率いて但馬を攻略し、山名・太田垣氏の支配は終焉しました。

竹田城は秀長配下の桑山重晴に、桑山が転封になると赤松広秀(斎村政広)に与えられました。

斎村政広によって竹田城は総石垣に改修され、現在にも残る竹田城が形作られていきました。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで政広は西軍についてしまい、その後東軍に寝返り鳥取城の攻略に参戦しますが、徳川家康に鳥取城下を焼き討ちした責任を問われて切腹させられてしまいます。

家康は生野銀山の確保を狙い、政広を切腹に追い込んだともいわれています。

主を失った竹田城はそのまま廃城となり、石垣だけが後世に残っていきました。

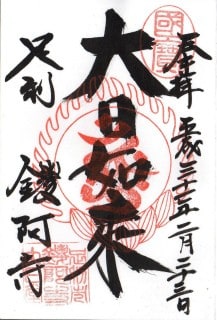

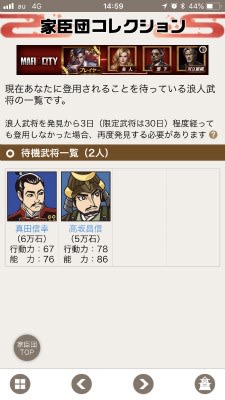

休憩中に、城攻めアプリ「ニッポン城めぐり」を起動して・・・「城攻め」!

日本100名城・第56番、竹田城攻略!

さらに近隣にある城郭で、生野銀山を管理していた生野城も攻略できました。

太閤殿下の弟、大和大納言・羽柴秀長!

「丹波の赤鬼」赤井直正!

竹田城を攻略にやってきたふたりの名将を配下に加えることができました。

料金所からは、

もう少しだけ山登り。50メートルもなかったと思います。

最後のカーブを折り返すと、

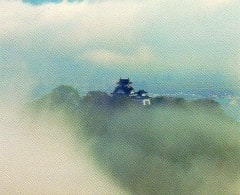

ついに総石垣の竹田城が見えてきました!

石垣には雲ではなく霧がかかっています。

当時きっての石垣普請のプロ集団・

出角の部分は、長方体の石の長辺と短辺を交互に積み重ねていく算木積みで補強され、400年もの間雨風に耐えてきました。

中に入ります!

まずは大手虎口。

かつてはここに大手門が構えられていました。

大手=正規の登城口とあって、石垣に使われている石もひときわ大きいものになっていますね。

東の空には、昇ったばかりの日輪が霧にかすんでいて、なんとも幻想的な光景です。

そう思っていたのも束の間、日輪を覆っていた霧は晴れ、向こうの山には雲海・・・とはいえませんが雲がかかっています。

山間部の天気はなんとも変わりやすいものですね。

日輪のやわらかい光が、大手虎口を照らしています。

この先は北千畳と呼ばれる曲輪ですが・・・

櫓台だったであろう石垣を仰ぎ見たり、

崖際の石垣を眺めたり・・・石垣フェチ?の私はなかなか先に進めません。

遠くのほうに、雲海が・・・・・・こっちに来ないかなぁ。

そうこうしているうちに、またも霧に覆われていった竹田城。

日本海に注ぐ円山川が潤す、竹田の城下町。

北千畳と呼ばれる広い空間に入りました。

この石垣の裏に、三の丸への虎口があるのですが・・・

その向こうには、石垣が連なっている見事な竹田城の姿。

虎が臥せている姿になぞらえ、「虎臥城」と呼ばれています。

魅力的な光景が多くて、なかなか先には進めませんねぇ。

石垣に囲まれた虎口を通って、三の丸へ。

三の丸から見た、本丸と天守台。

凄い、素晴らしいの一言です。

三の丸は細長く、それほど広さはありません。

二の丸や本丸へ向かう通路は、石垣によってかぎ状に曲げられています。

400年前には、これらの石垣の上に櫓などの建造物が建っていたのでしょうね。

石垣に上る犬走りの跡。

上ってみたいのですが、通路の柵を越えて芝生に入るのは禁じられているので、ここは眺めるだけ。

城下を眺めてみると・・・雲海がこちらに迫っている???

この先は、二の丸です。

二の丸に入ろうとした矢先、小雨が降ってきました。

山の天気は本当に目まぐるしく変わります。

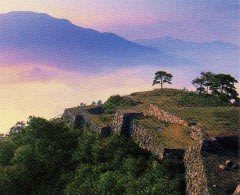

二の丸から望む南側の曲輪です。

左から南千畳、南二の丸と続いています。

石垣で覆われた曲輪が、階段のように連なっている姿・・・まさに「虎臥城」ですね。

向こうにはわずかながらに雲海・・・とは呼べなくなってしまいましたが、白い雲がいいアクセントになっています。

本丸&天守台へ。

竹田城の登城は佳境を迎えます。