沼田城の本丸から外れた、沼田公園の一画。

古民家の方は、旧

洋館の方は、旧土岐家住宅洋館【国登録有形文化財】で、こちらは東京の渋谷から移築されたものだそうです。

(※旧土岐家住宅洋館は、沼田の市街地へ移築するため、平成30年9月に閉館しました)

入館料は、どちらも100円です。

生方家のほうは、別棟の資料館の入館料も込みとなっています。

まずは、旧生方家住宅へ。

生方家は、真田家が領主であった時代から続く沼田藩御用達の薬種商だったそうです。

商店街の街角に「ふぢや」という店を構えていましたが、街角の「ふぢや」なのでいつしか「かどふぢ」という屋号になったそうです。

まずは板の間。

家族と、番頭などの上級使用人がここにたたずんでいたそうです。

通常の客との接待も、いろりをはさんだ場所で行われていたそうです。

隣りが下店。

板張から畳が敷かれランクアップしています。

こちらは常連客の接待が行われていたそうです。

その隣りが上店。

こちらは主人の部屋であり、また上級常連客の接待をしていた部屋だそうです。

表側にあって光が差し込んでくるのは、下店、上店のふたつだけ。

二の間・三の間。

主人の家族や上級使用人が寝食する部屋だったようです。

ここまでは自然光が入ってきますが・・・

その奥の四の間・五の間。

こちらは下級の使用人が寝食していたようですが、自然光はほとんど入ってきません。

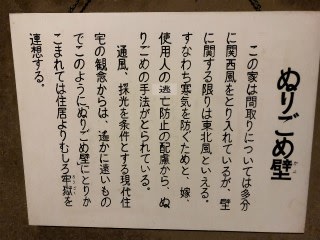

それもそのはず、この家はぬりごめ壁の手法、すなわち部屋のすべてが土壁で覆われ窓がないのです。

ぬりごめ壁の手法は、寒さの厳しい東北地方によく見られるそうです。

2階には窓が1箇所しかなく、その窓も厳重な格子で覆われています。

古民家内の解説パネルですら、「住居よりむしろ牢獄を連想する」と表記している始末。

さらにさらに、ぬりごめ壁の手法が採られる意味として、防寒のほかに「嫁、使用人の逃亡防止の配慮」と記載されています。

使用人はともかく(これでも相当ブラックではありますが)、嫁まで逃亡するほどだったのでしょうか・・・。

なんとも闇の深い古民家です。

お次は、旧土岐家住宅洋館へ。

土岐家というのは、あの「美濃のマムシ」に国を盗られてしまった土岐さんの一族なのです。

土岐氏は清和源氏の血を引く名門で、鎌倉時代から戦国時代まで美濃守護の職にありました。

しかしその本家は、「美濃のマムシ」斎藤道三の下剋上にあって没落してしまいます。

支流のひとつに、明智氏があります。有名なのは明智光秀さんですね。

その一族の明智定明は、「マムシ」の国盗りによる動乱に巻き込まれ、美濃を追われることになります。

母が三河の菅沼氏の出であったことから、永禄7年(1564年)に三河の大名・徳川家康に仕えました。

天正18年(1590年)家康が関東に移ると定明もこれに続き、下総国守谷(茨城県守谷市)1万石の所領を与えられました。

定明は豊臣秀吉のすすめに従い、自家の姓を「明智」から本流の「土岐」に戻しました。

寛保2年(1742年)土岐

以後、土岐氏は12代、約120年にわたり沼田を治め、明治維新を迎えました。

明治政府による版籍奉還により、土岐家は沼田を離れて東京に移住し、子爵に列せられました。

この住宅は、土岐章子爵が関東大震災後に渋谷に建てたものを、沼田に移築したものです。

震災後の建物であることから、耐震技術が施されているのだとか。

土岐家住宅洋館は、大正末期から昭和初期に見られるドイツ郊外の別荘風住宅だそうです。

どのへんがドイツ~なのかというと、2階の外壁とか、屋根から浮き上がっている半円の窓、俗にいう牛の目窓とかがそうなのだというのです。

1階テラスの重厚な石柱、玄関や三連窓の装飾、玄関ホールのステンドグラスなど、近代的な印象を受けます。

こちらは1階の応接室。

3方向が窓になっている開放的な空間です。

応接室の暖炉。

子爵の顔写真もひかえめに置いてあります。

2階への階段。

親柱にはぶどうをモチーフとした装飾が施されています。

2階には和室があります。

こちらはもっぱら私的な空間だったようです。

さてこの旧土岐家住宅なのですが、私が訪問した日より約1週間後の9月3日に、閉鎖されてしまいました。

老朽化による取壊し・・・などではなく、沼田公園から沼田の市街地へと移築工事をするようです。

この事実がわかったのは、沼田訪問から約半年後のこと。

当時は閉鎖直前で、訪問できたのがかなりラッキーだったということなど知る由もありませんでした。

ふたつの対照的な沼田の建物を探訪し、私は沼田公園を後にしました。