令和元年の年末大会から8ヶ月。

例年ならばゴールデンウィークに面々が集うのですが、令和2年は周知の如く、赤い国からの災厄により大会中止を余儀なくされたのでした。

そして8月。

外出自粛から打って変わって、GO TO キャンペーンが始まりました。

とはいえ災厄の脅威が完全に拭い去られたわけではなく、密閉・密集・密接の「3密」を避けるという生活習慣は根付きつつあります。

兎にも角にも、やってきたのは早朝の柏駅。

今回は災厄の脅威を少しでも回避しながら、大会会場の横浜へと向かいます。

3密のひとつ・密集、人出の多いところを避けていく・・・・・・すなわち東京を通らないで横浜に行こうというわけです。

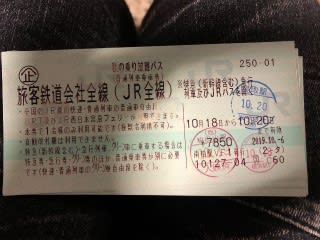

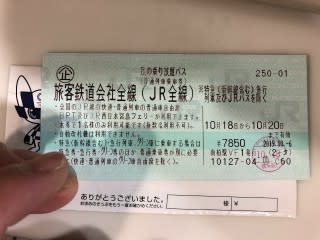

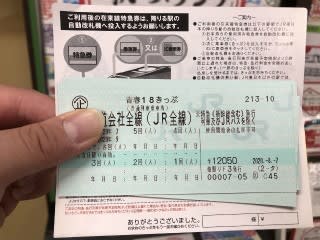

今回の旅の御供は、青春18きっぷ。

公共の交通機関で、東京を通らないで横浜へ。

東京を通らないの「東京」は、どの領域を指すのか。

GO TO キャンペーンの対象除外とされていた東京都と考えるのが自然でしょうか。

そうだとすると、千葉→埼玉→群馬→長野→山梨→静岡→神奈川という、かなりの遠回りをすることになります。

(常磐線各駅停車→武蔵野線→京浜東北線→高崎線→信越本線→JRバス→しなの鉄道線→小海線→中央本線→身延線→東海道線)

JR線だけに限ると、千葉→埼玉→群馬→新潟→長野→山梨→静岡→神奈川と、1日で横浜に到達することはできません。

(高崎から上越線→飯山線→篠ノ井線→中央本線→身延線→東海道線、甲府からの身延線が終わってしまう)

そこで、都内でもとりわけ感染者の多い東京23区を通らないこととします。

これならば少しの遠回りで済みますし、途中でお城に立ち寄るくらいの余裕もできます。

横浜へ向かう旅・最初の電車は、6時02分発 常磐線 各駅停車 向ヶ丘遊園行きです。

東京メトロ千代田線、さらには小田急小田原線まで直通している電車ですが、

柏から3駅の新松戸駅で下車。

6時09分発 武蔵野線 各駅停車 府中本町行きに乗り換えます。

この日は、平日とはいえ連休前。

そしてなにより早朝の時間帯ということで、乗客もそれほど多くはありませんでした。

武蔵野線の西側は未踏区間でもあったので、「城攻め」もこなしていきます。

この日最初の「城攻め」は、道場城。

鎌倉幕府の御家人・畠山重忠の居館だったとされています。

ほかに滝の城、北秋津城と山口城を攻略し、

西国分寺駅で下車しました。

武蔵野線で終点の府中本町駅まで向かっても、接続先の南武線は東京23区を通らないので、西国分寺で下りる必要はありません。

ですが旅に寄り道はつきもの、ということで・・・

7時19分発 中央線 各駅停車 高尾行きに乗り換えて、

八王子駅に到着しました。

【柏→八王子の鉄道乗車記録】

JR東日本 [JL28]柏駅 1番線 6時02分発

[JL]常磐線 各駅停車 小田急線直通 向ヶ丘遊園行き 10両

[JL25]新松戸駅 2番線 6時09分着

[JM15]新松戸駅 3番線 6時14分発

[JM]武蔵野線 各駅停車 府中本町行き 8両

[JM33]西国分寺駅 3番線 7時16分着

[JC17]西国分寺駅 2番線 7時19分発

[JC]中央線 各駅停車 高尾行き 10両

[JC25]八王子駅 4番線 7時39分着

*所要時間 1時間37分(移動時間 1時間29分 乗換時間 8分)

*移動距離 74.4km

*運賃 青春18きっぷ使用(使用しない場合、IC運賃 1,265円)

JR八王子駅から、横浜への行軍は再開。その前に・・・

富士山もり、うまい!

ちゃちゃっと昼メシを済ませるならば、やっぱり蕎麦ですね。

八王子から横浜へは、横浜線一本で行けます。

大会会場へは途中の新横浜駅で地下鉄に乗り換えるので、横浜駅まで行ってくれない横浜線の12時20分発 各駅停車 東神奈川行きで問題ありません。

ですが、途中の橋本駅で下ります。

ここから2度目の寄り道へ。

12時39分発 相模線 各駅停車 茅ヶ崎行きへと乗り換えて、横浜からは離れていきます。

相模線でも「城攻め」。

磯部城を皮切りに、座間城、海老名城と厚木館を攻略しました。

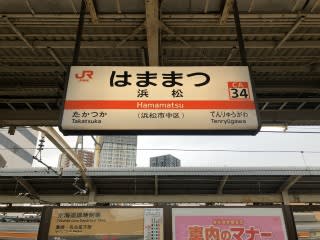

13時35分、茅ヶ崎駅に到着。

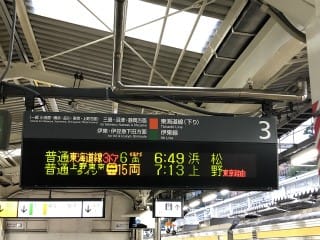

茅ヶ崎からは、13時41分発 東海道線 普通電車 熱海行きに乗車。

横浜とはまるっきり反対方向です。

小田原駅を過ぎて、小田原城を右手に見やり、

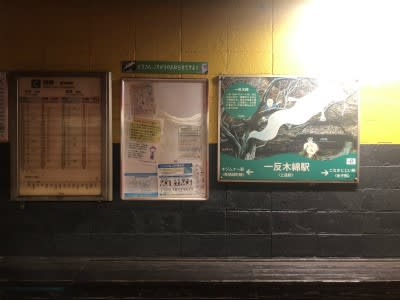

静かな早川駅に到着。

ここからの徒歩が、城攻め旅史上一、二を争うキツさでした・・・・・・。

【八王子→早川の鉄道乗車記録】

JR東日本 [JH32]八王子駅 5番線 12時20分発

[JH]横浜線 各駅停車 東神奈川行き 8両

[JH28]橋本駅 1番線 12時33分着

橋本駅 4番線 12時39分発

■相模線 各駅停車 茅ケ崎行き 4両

茅ケ崎駅 2番線 13時35分着

[JT10]茅ヶ崎駅 6番線 13時41分発

[JT]東海道線 普通 熱海行き 15両

[JT17]早川駅 1番線 14時13分着

*所要時間 1時間53分(移動時間 1時間41分 乗換時間 12分)

*移動距離 69.5km

*運賃 青春18きっぷ使用(使用しない場合、IC運賃 1,166円)

時刻は夕方を迎え、そろそろ大会会場へ。

16時40分発 東海道線 普通電車 上野東京ライン・宇都宮線直通 小金井行きに乗車。

戸塚駅で地下鉄に乗り換え、大会会場へと向かっていきました。

【早川→戸塚の鉄道乗車記録】

JR東日本 [JT17]早川駅 2番線 16時40分発

[JT]東海道線 普通 上野東京ライン・宇都宮線直通 小金井行き 15両

[JT06] TTK 戸塚駅 2番線 17時30分着

*所要時間 50分

*移動距離 45.1km

*運賃 青春18きっぷ使用(使用しない場合、IC運賃 858円)

【今回の「城攻め」成果】

[JM]武蔵野線

(6時14分 [JM15]新松戸駅発車)

6時49分 [JM27]西浦和駅 道場城を攻略。

6時55分 [JM28]北朝霞駅 滝の城【埼玉県指定史跡】を攻略。

7時06分 [JM31]新秋津駅 北秋津城と山口城【埼玉県指定旧跡】を攻略。

(7時16分 [JM33]西国分寺駅到着)

■相模線

(12時39分 橋本駅発車)

12時54分 下溝駅(橋本から5駅) 磯部城を攻略。

12時58分 相武台下駅(橋本から6駅) 座間城を攻略。

13時04分 海老名駅(橋本から8駅) 海老名城と厚木館を攻略。

(13時35分 茅ケ崎駅到着)