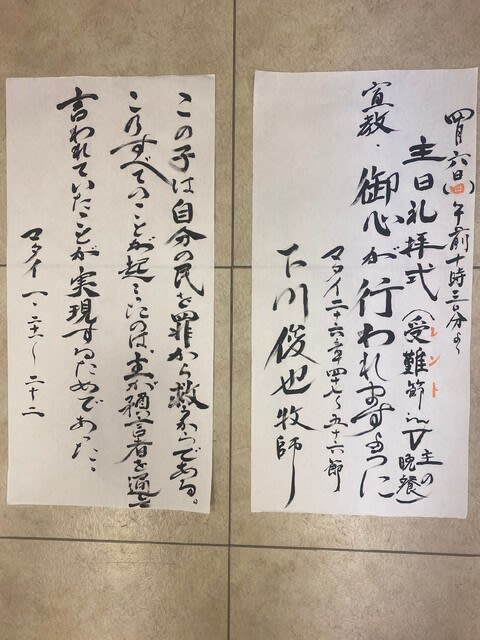

礼拝宣教 マタイ28章16-20節

先週は主イエスの復活を記念するイースター主日礼拝を共に捧げることができ感謝でした。

突然現れた天使から、「復活なさったのだ」と告げられた2人のマリアは、恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走って行きます。こんな思いもよらない事が起こったのですから、「恐れ」が起こるのも当然ですが、そういう中でこの女性たちは、「わたしは復活する」と言われたイエスの言葉を思い起こし、信じて「大いに喜び」走り出すのです。復活の主イエスは「信じて大いに喜ぶ」この女性たちと一番最初に出会い、「おはよう。」と、それは喜びがあるようにという意味のあいさつによってご自身を顕されるのです。復活の主イエスは今日も私たちに、「おはよう。喜びがあるように」と呼びかけておられます。

本日はマタイ福音書最後の場面となります、復活の主イエスが弟子たちを派遣する御言に聞いてまいりましょう。

さて、この女性たちの報告を受けた弟子たちは、「ガリラヤへ行きなさい」と主イエスに指示された山に登ります。この山がどこの山かは明記されていませんが、かつてイエスさまが弟子たちを集めて「説教」をなさった山とも言われております。その時弟子たちは、自分たちの師・先生としてイエスさまのお話を聞いていました。

しかし今日の場面で弟子たちは、御前に平伏して「復活の主イエス」を礼拝しているのです。

この山は復活の主イエスがキリスト、神の救い主として最初に礼拝された場所であり、教会であったとも言えるでしょう。十字架につけられる前に弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げました。イエスを裏切ったユダはもういません。ここには、「疑う者もいた」とありますが。主イエスはそんな弟子たちのことをよくご存じでした。あまりに深い失望感、そして恐れや不安、その弱さをもすべてです。

私たちも悲しみに沈んでいる時、もうだめだと思うような時、この弟子たちのようにどこか疑いながら信じているという事があるのではないでしょうか。

しか、18節「イエスは、近寄って来られる。」のです。何が起こっているのか、これからどうなるのか、その不確かさにおじけ、惑う私たちの現実に復活の主は近寄って来ておられるのです。

さて、弟子たちはまず、自分が何者であるか、自分の存在意義は何かを再確認することが必要でした。それは生きる力を取り戻すのに大変重要なことだったのです。

主イエスは次のように弟子たちにお語りになります。

「わたしは天と地の一切の権能を授かっている。だから、あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなたがたに命じておいたことをすべて守るように教えなさい」。

かつて弟子たちはイエスさまと出会った時から、新しい人生を歩み出したのでした。そのイエスさまはすべての人の救いのために死なれますが、復活され、今や「天と地の一切の権能を授かっている」と宣言されるのです。

この地上のあゆみにおいて御父である神のご計画に、十字架の死に至るまで完全に従われた。そのことによって「天と地の一切の権能」をお受けになったのです。この復活の主イエスのお言葉によって、自分を見失い、存在意義がわからなくなっていた弟子たちは自分を取り戻し、新生のいのちを生きる始まりとなるのです。

この弟子たちに向けて復活の主イエスは三つのことを伝え、世に遣わされます。

一つ目は、「あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子にしなさい。」です。

それまではイスラエル、ユダヤの民こそが神に選ばれた民でありました。しかし復活の主イエスが、「天と地の一切の権能を授かった」と宣言されたこの時から、神の救いはユダヤの民のみならず、すべての民に開かれたのです。この「すべての民」のもとの訳は、「あらゆる異邦人たち」という意味だそうです。

自分たちは神の選びの民だと自負し、異邦人たちとの間にあった偏見や隔ての壁が、主イエスの十字架と復活によって突き崩され、あらゆる人たちに神の救いの福音が宣べ伝えられるようになるのです。私たちもユダヤの民からすれば異邦人であります。そのような私たちが神の救いと解放に与る者とされているのは唯、神のいつくしみ、慈愛による以外ありません。主イエスを通して私にも開かれた救いの恵みは、私と違いをもつあらゆる人に開かれていることを覚えたいです。

ところで、この「あなたがたは行って、すべての民を弟子としなさい」というお言葉は、マルコ福音書では「全世界に行って、すべての造られたものに父君を伝えなさい」となっていますが。それを聞きますと、何だか今の場所を離れて遠い地に出て行かなければならないのか?又、弟子は宣教師や牧師などのように直接的な伝道の働きをする人のことなのか?そう思われる方もいるかも知れません。しかしそもそもキリストの弟子とは、主イエスの救いを信じ、御言に聞き、御心を行って生きる。それがキリストの弟子です。

又、「あなたがたは行って、すべての民を」というとき、それは今まで限られていた認識で限定していた人間関係から一歩踏み出してゆく、その新鮮な出会いのことです。毎週の礼拝では、そのそれぞれの場所に生きる私たち一人ひとりが一週間の証しと感謝と祈りを携え、共に神を賛美し、互いを祝福します。

今私たちの教会には海外からこの大阪に来られ一緒に礼拝や祈祷会を持つ方がたが与えられ、その拡がりと豊かな喜びを共に与っています。神が愛される一人ひとりとして尊重し合える関係性は私たちの大きな恵み、また喜びです。この礼拝から私たちはそれぞれの場所へと派遣され、それぞれのあり方で主の証し人として生きていくのです。そのように主の福音が伝わって、新たに主と出会い、喜び生きるキリストの弟子が生まれるなら本当に幸いなことです。実際そのように2千年の時を経て、世界中にキリストの弟子が起こされ続けています。

二つ目は、「父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けなさい。」です。

律法の行いによって救われるのはヨハネのバプテスマ迄でした。今やだれもが、すべての源であられる父なる神のゆるしと愛に招き入れられ、聖霊のゆたかな招きによって、信じる者はみな「神の民」とされるのです。その表明としるしが、「父と子と聖霊」によるバプテスマなのであります。

バプテスマは主イエスの尊い恵みに与った者が、最初に主の救いのみ業を証しする時です。そこに集う者たちは共にその神の救いの御業を確認し、感謝と喜びを共にします。

又、バプテスト教会のバプテスマは、全身を水に沈めます。イエスの十字架の死を思い起こしつつ、古い自分が死ぬことを表します。又、水からあげられるときには、主が死より復活されたことを思い起こしつつ、主の復活に与って新生のいのちに生きる者とされたことが表すのです。

このようにバプテスマは、新生のいのちの始まりを目に見えるかたちで証ししているのです。その新生のいのちには生きる目的が与えられています。それが先ほどから話しております、キリストの弟子として生きることです。

「何のために生まれ、何をして生きるか。」朝ドラの「あんぱん」の先週のテーマになっていましたが。ちなみに、「アンパンマン」の歌の一節にあります。

新生のいのちに与った私たちも、復活の主イエスのお言葉を行い、主の証しの人生を生きてゆくのです。

三つ目は、その具体的な生き方ですが。「あなたがたに命じておいたことをすべて守るように教えなさい。」です。

この主イエスが仰せになられた、「あなたがたに命じておいたこと」とは、やはり同じガリラヤの山でイエスさまが語られた「山上の説教」、昨年もマタイ5章~7章から読みましたが。

そこには本当に具体的なことが語られています。それらのイエスさまのお言葉の根幹にあるのは、「心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。」又「隣人を自分のように愛しなさい。」という事であります。主イエスが最後の晩餐のときに「わたしの掟を守りなさい」と言われた掟は、「互いに愛し合いなさい。」でした。私たちはこれらの主のお言葉を自ら生き、伝え、分かち合って生きるようにと招かれているのです。

主イエスは弟子たち、教会が行なうべきそれらの使命を語った後、「わたしは、世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる。」と言われます。

それは、私たちが困難に思える時、弱さをおぼえる時も、私たちから決して離れないという約束です。今も、いつも、世の終わりまで共におられる主の弟子として日々を歩み続けてまいりましょう。