主日礼拝宣教 マタイ6章5-15節

「お帰りなさい。」

今日はイエスさまが弟子たちに「祈り」について教えられた箇所から御言葉に聞いていきます。

まずこの6章1節から見ますと、「施し」する時にはどのようであるべきか勧められています。それは律法の中でも重視されてきた事ですし、私たちもそこから分かち合いの精神を大切にしています。ただ、それは単に戒めや決り事としてではなく、主イエスの素晴らしい救いとその教えとから聞き、感謝をもって慈善の行いを為すよう招かれているのです。

主イエスは人の思いを見抜かれて、一部の人たちがしているように、徳のある人物だと認めてもらおうとわざわざ人目につくように善行をしないよう戒められます。いくら社会的に認められ報いを受けても、自己顕示欲から出た偽善であれば神からの報いを受けることは出来ないと、言われているのです。

それに続く5節以降のところでイエスさまは、「祈るときも、あなたがたは偽善者のようであってはならない。偽善者たちは、人に見てもらおうと、会堂や大通りの角に立って祈りたがる。」とお語りになります。まあユダヤ社会が信仰と結びついていたので、神へ敬虔さをもって熱心に祈る人たちに尊敬の念が寄せられる事はあったのです。しかし、一部の人たちにとって「施し」や「祈り」が神にではなく人からの評価や称賛を得るためのもの、又自らを誇るためものに変質している事をイエスさま見抜きは残念に思われるのです。

私たちが善い行いについても、又祈りについても、人に認めてもらいたい欲求は全くないとは言い切れませんが、真心から行い、隠れたことまでご存じの神に信頼して生きることを主は願われています。

また7節、「あなたがたが祈るときは、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ、聞き入れられると思い込んでいる。彼らのまねをしてはならない。」とイエスさまはお語りになります。

異邦人の「くどくどとした祈り」というのは、呪文のように繰り返して唱えるような祈りであります。たとえば祝福を求めるのに「祝し給え、祝し給え、祝し給え、、、ああ祝し給え、、、」と延々と繰り返すように祈ることです。またそれは、頭をフル回転させ言葉巧みに長々と祈ることで聞き入れられると思い込んでいる、そんな祈りをする人に対して、「そうであってはならない」と言われます。す。それがあたかも神に聞き入れられかのように思い込んでいる人たちがいる事を見抜かれるイエスさまは、「彼らのまねをしてはならない」と言われます。そうした祈りの背後には、そうでなければ私の思いや願いが届かない、といった神への不信と信頼の欠如の表われがあるからです。

それに対してイエスさまは次のように言われます。「あなたがたの父は、願う前から、あなたがたに必要なものをご存じなのだ。」これはイエスさまならではのすごい信仰のお言葉です。

神への信頼が乏しくなる時こそ、このお言葉を思い出したいです。

天の父は、すべてを知っておられ、隠れたところまで見ておられ、私たちの必要な事までもすべて知っていてくださる。しかも、ここには、イエスさまは「神」とはおっしゃらずに、すべて「あなたがたの父は」と言っておられるのです。それは、神があなたがたの本当の父として何ものにも優る愛で見守り続け、必要をご存じのであられるのです。

「あなたがたの父は、願う前から、あなたがたに必要なものをご存じなのだ。」このように私たちを子として、願う前から私たちの必要も不足も、事情や状況もすべてご存じであられる天の父が、共におられる驚くばかりの恵みを戴き、神への信頼を持って生きるものとされてまいりましょう。

さて、イエスさまはそのような天の父である神が、あなたがたの事を忘れず覚えておられるのだから、このように祈りなさいと、「主の祈り」を教えて下さるのであります。

この主の祈りは公の礼拝でも大事にされているように、それは「わたし」という個人の祈りだけにとどまらず、私たちの祈り、さらには、人と人との関係、それはすべての人と世界に向けた拡がりをもつ祈りであります。

今年もお正月には神社仏閣を巡り、健康のため、仕事の祝福、入試合格や就職、縁結びや安産などの祈願をした人々も多いでしょう。又、近年は特に疫病蔓延の収束や平和や安心した暮らしと生活を求めて祈られた人たちも多い事でしょう。

私たちはイエス・キリストとその教えを通して、国や民族、又血縁の家族という枠を超え、一人ひとりが神に愛されている家族であることを覚え、礼拝の中でこの「主の祈り」を祈り続けています。

それは、世界とすべての命あるものが神の作品として創り生かされている存在であり、本来は神の祝福によって命と平和が満ちる世界こそ、神の国、天の国の姿であるといえるでしょう。それが損われています。罪と諸悪が世に働き、神の作品とて創られた生かされている存在が損われる事度もが起り、地は荒れ果て闇に包まれているかのようでありますが。しかし、イエスさまはだからこそ、この「主の祈り」を私たちの祈りとして祈るように、祈り続けるようにとお教えになられます。

「御名が崇められられますように。」と祈ります。この荒れ果てていくような地に、なお「御国を来ますように。」と祈ります。そして「御心が行われますように。」と祈ります。さらに、すべての命とその関係性が損われないように、「誘惑に遭わせず、悪い者から救ってください。」と祈ります。

この前、台湾中部の地域で震度6の地震が発生しましたが。LINEで台中や高雄に住んでいる大阪教会の礼拝に出席していた台湾の青年の方々に安否確認と祈りのメッセージを送り、無事であるとの報告と感謝の応答があり、ホッといたしましたが。祈りは私の願いを超え、さらに隣人、他者、社会、この広い世界にまで及んでいきます。時には海を越え、又ある時には世からも忘れ去られたような処にまでも主の愛と義、御救いをもたらせたまえ、と祈ることができるのであります。この祈りは、主の救いと愛に生かされている証しであるからです。

実は、ルカ福音書11章にもイエスさまが、弟子たちに「主の祈り」について教えておられる箇所があるのですが。その主の祈りの特徴は、自分にとって必要なことを天の神さまはご存じでなのだから、あなたも隣人や他者が今必要としているものが備えられ、満たされるように求めて祈りなさい。と、ここではさらに積極的に他者のことを覚えて、とりなし、祈るよう強く求めておられるのです。

イエスさまが教えて下さった主の祈りが、世界共通の祈りとなって、地上に「御国が来ますように」というビジョンが実現されていくことを願い、祈り続けてまいりましょう。

この主の祈りを一つひとつ見ていきますと、私たちが神に呼びかける「私たちの父よ」という言葉。それは先ほど申しましたように、それはどこか遠い存在としではなく、イエスさまより赦しと和解を得た私たちに、「わが子よ」と呼びかけて下さる、神の絶対的愛に応え、「私たちの父よ」、御名があがめられますように。御国が来ますように。御心が行なわれますようにと、まず父なる神の栄光を讃美し、この地にも神の国の到来と御心が行なわれることへの期待を篭めて祈るのです。それはキリストによって与えられた父の神とのむつましい関係、交わりによる祈りであります。

その後に続く11節以降は、私たち人と人との関係における祈りですが。始めに、「私たちに必要な糧を今日与えてください。」とありますけれども、食物は命と直結する問題です。それは大地の実りや海山の産物への祈りでありましょう。今日の時代益々深刻になってきた日々の糧の必要を求める祈りです。又それは、肉の飢え渇きに限らず、魂の糧という霊的な糧をも含んでいます。聖書にあるとおり、「人はパンだけで生きるものでなく神の口から出る一つひとつの言葉によって生きる。」ものであるからです。

そして私たちは、今日の糧が今私に与えられているように、この同じ時に世界中で飢え渇き、肉の糧を必要としているすべての人たちに必要が与えられたように」と、とりなし祈ります。

8節に、「あなたがたの父は、願う前から、あなたがたに必要なものをご存じなのだ。」とイエスさまがおっしゃったように、父なる神は私だけの必要をご存じであられるだけでなく、今飢えと渇き、欠乏と不足の中で苦しむすべての人の必要もすべてご存じなのです。「私たちに与え下さい。」と祈る時、他者の欠乏にも目を向ける思いへと招かれ、導かれます。

またイエスさまは、12節「わたしたちの負い目を赦してください。わたしたちも自分に負い目のある人を赦しましたように。」と赦しの祈りを教えられます。けれども人を許すというのはなんとも難しいことです。

ユダヤ教の教典タルムードの中にこういう小話があります。

ある男が知人に「鎌を貸してくれ」と言うと、知人は「嫌だ」と拒絶した。しばらくしてその知人が「鎌を貸してくれ」と言って来た男に、「馬を貸してくれと」と言うと、その男は「お前は鎌を貸してくれなかったから、俺は馬を貸さない」と断って来た。これは復讐である。また同じように、ある男が知人に「鎌を貸してくれ」と言うと、知人は「嫌だ」と拒絶した。しばらくしてその知人が「鎌を貸してくれ」と言って来た男に、「馬を貸してくれ」と言うと、その男は馬を貸したが、貸す時に「あなたは鎌を貸してくれなかったが、わたしはあなたに貸してやる」と言った。これは憎悪である。そういう話です。まあ馬を貸しても、嫌みを言いながら貸すということは、本当には赦していない憎悪の心の表れというのです。

つまり、人間には何の見返りも報いもない赦しというのはなかなか考えることはできない生きものであるという事です。本心から人はゆるすことが出来るのか否かを考えさせられる逸話でありますが。そうですよね、実際私たちは人から被害に遭った事や人から非難中傷された事は、ずっと憶えており、忘れることができません。が、一方で私が人に危害を与え、人を傷つけている事については何と鈍感な者でしょう。しかし、この主の祈りを祈る度主は私たちに「ゆるし」ということを思い起こさせて下さいます。

この祈りの肝心なところは、「まず、わたしたちの負い目を赦してください。」と祈ることにあります。それは又、わたしの負い目を主イエスが負われ、ゆるされている、と確認する事はとても大切であります。そこから私たちが他者をゆるすという事へと導かれていくのです。

実はこの「ゆるす」ことと、次の13節の「わたしたちを誘惑に遭わせず、悪い者から救ってください。」とのイエスさまが教えた祈りにも通じるものです。

唯、その祈りを教えられたイエスさまこそ、その「わたしたちを誘惑に遭わせず、悪い者から救ってください。」というのは、つながっているのです。

「わたしたちの負い目を赦してください。わたしたちも自分に負い目のある人を赦しましたように。わたしたちを誘惑に遭わせず、悪い者から救ってください。」人を恨んで憎むその憎悪の応酬の酷さに陥ることがないよう主は願われるからです。憎しみの連鎖は人を不幸にし、魂を滅ぼすほどの破壊力をもっています。そこから救われるには自らその憎しみに決別するほかありません。

イエスさまはゴルゴダの丘で十字架に磔にされたとき、十字架につけろと嘲り叫ぶ人々に対して、ただ、「父よ、彼らをお赦しください。彼らは自分が何をしているのか知らないのです。」(ルカ福音書23:34)と御父に祈りとりなされました。この主の祈りをイエスさまご自身が最後まで生き抜かれました。そのイエスさまの父の神へのとりなしと祈りによって、私は罪ゆるされているのだ。その神の愛を知るとき、私もまた、救われながらゆるし祈る者とされるのですね。今日も主は私たちの祈りの只中におられます。日々私が「主の祈り」を祈る時、実は私も又、祈られています。それは主の教会、主にある姉妹兄弟、又神の御心を行い生きるすべての人たちとつながる神の国と神の義の実現を希求する祈りなのです。これからも日々、「私たちの主の祈り」を共に祈り、主に倣いつつ歩んでまいりましょう。

主日礼拝宣教 マタイ5章43~48節

阪神淡路大震災から30年となり、様々なかたちで震災の報道が伝えられていました。その中で震災に遭われたある遺族の方が、「当たり前にいつも居る家族を突然亡くした経験を通して、いつも側に居てくれていることは当たり前のことではないと改めて思った。自分はそうした家族、周囲の人たちによって支えられて来て今がある。そのことを伝え続け、生きていきたい」と語られていたことが強く心に響いてきました。

震災に遭われた遺族の中には、あの辛い体験を思い出したくないという方も多くいらっしゃいますが。同時に「震災の出来事を風化させてはならない」という複雑な思いがあるという回答も伝えられていました。

関西地方教会連合でも午後から「1.17祈念礼拝」の時を持ち、御言葉から「教会は目覚めたかい?」とのメッセージを受けて、祈りを共にいたしました。

阪神淡路大震災後、東日本大震災、昨年の能登半島地震と次々に大きな震災が起っていますが。この1.17から、私たちは「震災と震災の間を如何に生きるか」又、「私たちの教会が地域に建つ教会としてどうなのか」「教会とは何か」が問いかけられています。

さて、本日はイエスさまの山上の説教の中で語られたお言葉からお話をさせていただきますが。

その5章17節以降に「律法について」イエスさまが、「わたしが来たのは律法や預言者を廃止するためだ、と思ってはなたない。廃止するためでなく、完成するためである。」と言われております。そして、「あなたがたの義が律法学者やファリサイ派の人々の義にまさっていなければ、あなたがたは決して天の国に入ることはできない。」とも言われま

す。

イエスさまは、律法をないがしろにしていると言う批判を受けていましたが、決してそうではなく、むしろ旧約の預言者や律法を完成する「新しい義」をもたらすためにおいでになったのです。

律法学者やファリサイ派の人々は厳密に律法や戒めを守るけれど、そのことで律法を行って生きることが困難な人たちを見下し、差別していました。

いわば律法が形骸化してしまい、本来の人を生かすその精神が損われていたのです。

たとえば、21節『殺すな。人を殺した者は、裁きを受ける』と古くから命じられている律法に関して、イエスさまは「兄弟に腹をたてる者はだれでも裁きを受ける。」『ばか』という者は最高法院に引き渡され、『愚か者』という者は、火の地獄投げ込まれる。」とおっしゃいます。これは一見、律法に記されたことよりも厳しいように思えます。

「私は最近、腹を立てたことなどない」という方いらっしゃいますか。もしそうなら素晴らしいことでありますが。

しかし、たとえ言葉に出さなくても心にふつふつとした怒りが燃えあがってくることはあったかもしれません。

不平や不満、やっかみや恨みつらみ。実際手を上げていないから殺意がなかったと言えるでしょうか?言葉にしなかったから憎悪がなかったと言えるでしょうか?

隠れているそうした心の奥底にある悪意が知らず知らずに滲み出て人を傷つけ、関係を損ねてしまうこともあるでしょう。

イエスさまは表面に現れることばかりでなく、人の心の奥底にある思いに自分自身が気づくように導かれるのです。

また33節の『偽りの誓いを立てるな。主に対して誓ったことは、必ず果たせ』と命じられている事に関しては、「一切誓いを立ててはならない。天にかけて誓ってはならない」と言われます。人が神に誓うことでかえって自分を縛り、又、人をも縛ってしまうことになりかねません。

肝心なのは、神のみ心を求めて、「然りは然り、否は否」とその都度主に聞き従っていく。それこそ神を畏れ敬う人にふさわしい態度であることを主は教えておられます。

そして38節以降では、古くから『目には目を、歯には歯を』と語り伝えられてきた戒めに関して語られていますが。

イエスさまは、「しかし言っておく。悪人に手向かってはならない」と言われます。

この「目には目、歯には歯」とは、その失ったものと同じ者で償なわせるという掟でありますが。

イエスさまはここで、なんと「悪人に手向かうな」と仰せになるのです。

これは被害を受けた者にとっては、厳しい言葉であるでしょう。しかし主は、人の憎悪の連鎖による新たな悲劇に対して、これを戒めておられるのです。

さて、本日の「敵を愛しなさい」との戒めでありますが。これこそイエスさまがこれまで語られてきた「新しい義」の根幹となるものです。

イエスさまはここで、『隣人を愛し、敵を憎め』との皆が当然とみなしてきた戒めを引き合いに出して語られるのでありますが。

新約の時代、以前のユダヤ人たちは厳しい迫害を経験しました。

そこで彼らは自分たちを守り結束を強めるために、異邦人を敵や悪魔のように見なし、排斥していきました。公然と「隣人を愛し、敵を憎め」との戒めを守っていたのです。

自分たちのコミュニティーを守るためなら隣人、同胞、同信の者、身近な家族や友人知人を愛し、敵は憎めという考え方は、わかりやすく、そして力を持っています。しかし実際身近なところで、また世界の歴史において、そういったあり方によって、どれほど悲劇が繰り返されてきたことでしょうか。現在も痛ましい紛争や戦争が繰り返されています。

人間の世界は、あらゆる世の中にある不安や恐れを解消するかのような仮想の敵や悪を作って安心安全を得ようと画策するのが事実です。

敵や悪とし立てて、それをやっつけることが正義なのだということで不安や恐れが解消するような錯覚に陥るのです。

いわゆる敵や悪というものを叩く風潮に社会や国が向かうと、戦争というのが起きます。又、私たちの身近においても、自分の価値観と相容れない者を排除、排斥する。その危うさが私たち自身のうちにも生じ得る可能性があるということを知っていなければならないでしょう。

そうした働きに足をすくわれていかないためにも「目を覚まして」いないといけません。

だから、イエスさまはこう言われます。「敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。あなたがたの天の父の子となるために。」

「敵を愛するなんて」と思わず反発したくなる私たちに、イエスさまはおっしゃいます。「天の父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださる。」

そうです。神の愛を知る人は、すべての人に注がれる、この変わることのない天の恵みを知っています。

天の神は全ての人に等しく太陽を昇らせ、雨を降らせてくださっておられるのです。

それにも拘わらず私たち人間はどうでしょうか。このイエスさまのこのお言葉をどう聞いているでしょうか。

地球の資源は天の神のものです。人間が争い合い、搾取によって力やお金で独占することなど許されることではありません。それはすべての地球上の人類がともに生きるために天の神から預かった賜物であります。神のことばであります聖書は、神への畏れをもって生きるよう私たちを招いています。

またイエスさまは、「自分を愛してくれる人を愛したところで、あなたがたにどんな報いがあろうか。徴税人でも、同じことをしているではないか。自分の兄弟だけに挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ、同じことをしているではないか。」と問いかけられます。

そして本日の締めくくの言葉として、イエスさまは48節、「あなたがたの天の父が完全であられるように、あなたがたも完全な者となりなさい。」と言われます。

この「完全」というのは、普通は完全無欠、一点のミスも無い(英語ではパーフェクト)、完璧(英語ではコンプリート)と思われますが。もとの原語では、「終わりまで全うする、満たす」「目的を果たす」という意味であります。

つまり、「だからあなたがたの天の父が全うされるように、あなたがたも全うするようにありなさい。」ということです。それは「天の父のように完全無欠、誤りのない者のようになりなさい」ということではありません。

神はご自身に対し背を向け、敵対するような私ども人間に対し、最後の最後まで見捨てることなく、御子イエス・キリストを通してその愛を顕し、その愛を満たし全うしてくださったのです。その主御自身に私たち人間は心の底から信頼をもって生き続けていくように、全うしていくよう、満たしていくようにと、招かれているのであります。

イエスさまはお語りになった言葉が真実であることを、あのゴルゴダの丘において自らお示になられたのです。

十字架にかかり、その最期まで、敵対する者たちのためにもとりなし、祈られる主イエス。御父の慈愛をこのイエスさまは全うなさったのです。

「愛を満たし、全うされるこのお方」に信頼して生き続ける。これこそ、「完全な者となりなさい」というお言葉への私どもの応答であります。イエスさまがいのちを賭けて、私たちに「新しい義」、よき知らせ、真の解放と救いの福音を与えてくださっておられるのです。

主なる神さまは、私たちがどんなに欠け多き者、罪深き者、失敗ばかりする者、弱き者であったとしても、私たちを愛しぬいてくださるお方です。いかに大きな支えでしょう。「愛を全うなさるお方」を仰ぎ見つつ、私たちも主の愛に生かされている者として、主の愛に生き続けてまいりましょう。

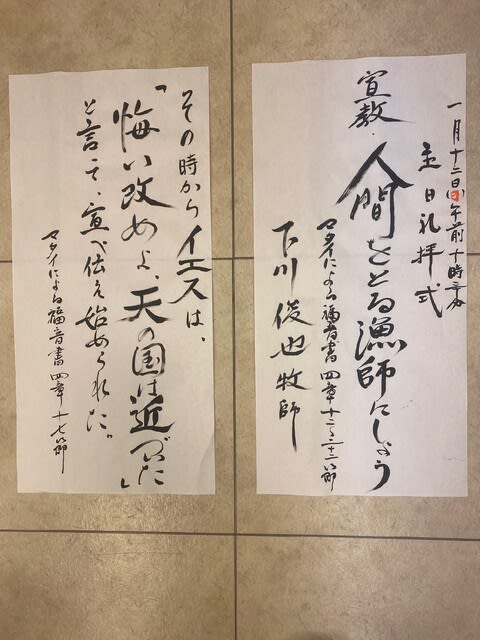

主日礼拝宣教 マタイ4章12~22節

先週から大きな寒波の襲来で非常に寒い日が続いております。どうかご健康が守られますように。ニュースをみますと各地で大雪が降り、この時期としては記録的な積雪で様々な被害が出ているようです。一方、米カリフォルニア州ロサンゼルス一帯で記録的な山火事が発生し、未だ鎮圧が15%と大変な事態が続いているようで心配です。「乾燥した気候による山火事と時速100キロ前後にもなる強風が被害を拡大させた要因だ、と指摘されていますが。この乾燥化は二酸化炭素を排出すればするだけ進んでいく人為的な要因があり、それを抑えれば乾燥化を減らすことができると言われております。いずれにしろ温暖化による気候変動はもはや国境を越えたすべての人類にとって逼迫の課題です。目先の利益を優先し、戦争や環境破壊を繰り返して温暖化を加速させるのは愚かな事です。この地球をお造りなられた創造主への畏れを持ち、神に立ち返って生きることが、今すべての人に問われているといえましょう。

さて本日は、イエスさまがガリラヤの漁師たちを、「人間をとる漁師にしよう」と招かれる箇所であります。このエピソードですが、マルコによる福音書にもほぼ同様のことが記されております。

その目的は、ユダヤ人にも異邦人にも「悔い改めよ。天の国は近づいた。」との良き知らせを宣べ伝える働きのためであります。イエスさまはその良き知らせをまずガリラヤ地方から始められました。

エルサレムというユダヤの中心都市、神殿がある場所からでなく、ユダヤの人々からすれば辺境の地、異邦人のガリラヤと言われていたそのガリラヤから「天の国が近づいた。」と語り始められるのです。

このガリラヤは古くはアッシリアに続くローマ帝国の植民地政策の直接的な影響もあり、人種・民族・文化・宗教観も混在している地でありました。そのためエルサレムに住むユダヤ人たちからは、異邦人だと見下され、「ガリラヤからいったい何のよいものが出ようか」などと否定的に言われていたのです。しかしイエスさまはそういったガリラヤの地で、「悔い改めよ、天の国は近づいた。」と宣べ伝え始めるのです。世はガリラヤの人を見下し、偏り見るけれど、「天の国はそうしたガリラヤの人のもとに近づいた。神の方向に向きを変えて生きなさい」と、解放の宣言がイエスさまによってなされるのです。

この解放と救いの良き知らせは、このガリラヤからユダヤ全土、さらに世界中にもたらされるその働きのために弟子が招かれるのであります。

大阪教会の今年度の標語を「キリストの福音を伝え、証しする教会」と掲げましたように、私ども一人ひとりも又、神のご計画の下、家族、友人知人、住んでいる町のために祈り執り成しつつ、キリストの福音を伝え、証しする存在として招かれているのです。教会のホームページ、ブログ・大阪教会へようこそ、さらに教会のゲート前に設置しています教会案内、今回「新しく作られたチラシ」や漫画版のトラクトはすぐ無くなるので随時補充していますが。キリストの福音がさらに拡がっていきますよう願っています。

さて、イエスさまは宣教を開始されてから、ガリラヤの漁師たちを弟子として招かれます。

イエスさまはお一人でもこの宣教のお働きをなさることがおできになられるでしょう。けれどもこのよき知らせを告げ知らせ、病人のいやし、悪霊からの解放の業をなしていくうえで、弟子を招き立てられるのです。

同じマタイの9章で「群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て、深く憐れま」ます。そこで弟子たちに「収穫は多いが、働き手が少ない。だから収獲のため働き手を送ってくださるように収獲の主に願いなさい。」とイエスさまはおっしゃるのです。きっと今も私たちの生活の場を見渡され同様におっしゃっているのではないでしょうか。

さてそこで、この4人の漁師が弟子として招かれていく記事をお読みになられて皆さまは率直にどうお感じになられたでしょうか。

「わたしについて来なさい。人間をとる漁師にしよう」とのイエスさまの呼びかけに、「二人の漁師がすぐに網を捨てて従った。」とありますが。これは人の決心や思い入れを超えた神の霊(聖霊)の働きであることを知っていただきたいのです。

年齢、性別、学歴、立場、特性を問わず、必要となされば神の霊・聖霊が働かれるのです。漁師であった彼らは祭司でもなく、律法を特別に学んだわけでもありませんでした。彼らは漁師を生業とし、彼らの獲った魚をガリラヤ地方の人たちの殆どが食べていたということで、きっと自分たちの生業に誇りと生き甲斐を持っていたのではないでしょうか。

ところが、イエスさまの呼びかけに「すぐに」答え、仕事の最中に網を捨てる。漁師にとって命ともいえる網を捨てるというのは常識的には考えられません。けれど彼らは結果的にそうしてイエスさまに従っていくのです。それは単に思いつきということではなく、どうやらこの漁師たちはその前にも何度かイエスさまについての噂を聞いていたり、あるいは多くの群衆に語りかけていたイエスさまを見かけていたのかも知れません。それまでは群衆の一人に過ぎなかったのが、この日イエスさまと彼ら漁師たちは、個人的に出会うことになるのです。

16節にはその時の様子が記されています。

「イエスは、ガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのを御覧になった。」

この「御覧になった」というのは、単に見たということではなく、観察し、見極めるという意味です。おそらく彼ら漁師たちもイエスさまのその視線を強く感じ取ったのではないでしょうか。ここでイエスさまと一対一の魂の出会いが起こるのです。そういう中で、彼らはイエスさまの「わたしについてきなさい。人間をとる漁師にしよう。」との呼びかけを受け、まさに身も心も圧倒され、捕らえられるのであります。

「すぐに網を捨てて、イエスさまに従った。」それは人間的な思いや決断によるものではなく、イエスさまの迫りによってもたらされるのです。今そうせずにはいられないという力が腹の底から湧いてくる。溢れ出てくる。それがイエスさまとの出会いによる彼らの体験であったのです。

私は20年間、このところでお一人おひとりの主イエスとの出会いと証を見聞きさせて頂いております。それはお一人お一人のオリジナルですばらしい証言であります。大阪教会にとって特に大きかったのは2013年に遂に適った会堂建築でありましょう。どれほどの祈りと献身、奉仕と献げものがなされたことか。それは主の霊の働きとしか言えませんでした。私たちは溢れる期待と喜びがありました。神さまの介入というしかない出来事が個々人に、教会に起こり続けました。会堂建築のために大きな回転資金をお借りしましたが、それも不思議な形で早期返済することができました。さらに念願のグランドピアノまで据えられるという恵みにも与かりました。その後、3年以上コロナ危機が続きましたが、そこで改めて共に教会の礼拝を捧げる尊さや恵みについて知らされました。主の慈しみによって、私たちはこうして生きて働かれる主を礼拝する喜びと感謝に満たされています。主のみ名を賛美します。主イエスとの日々の出会いを大切にしていきましょう。

さらにイエスさまは、19節「すこし進んで、ゼベタイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、舟の中で網の手入れをしているのを御覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼべタイを雇人たちと一緒に残して、イエスの後について行った。」とあります。

おそらくこの二人も以前からイエスさまのお言葉を群衆の一人として聞いていたのでしょう。ところが、そのイエスさまが、舟の中で網を繕う仕事をしていた彼らを御覧になり、個人的に「わたしについて来なさい。人間をとる漁師にしよう。」と呼んでくださった。彼らも又、先ほどのシモンとアンデレ同様、父を雇人たちと一緒に舟に残して、イエスさまの後について行ったというのですね。

このような記事を読みますと、イエスに従う者は何もかもすべてを投げ捨て、絶ち切ってしまわねばならないのか、と構えてしまいそうになる方もおられるかも知れませんが。これは捨てるということより「一旦置く」という方がふさわしいのでしょう。

一旦神の前に置く。今まで自分の握りしめていたもの、それが物であれ、自分自身であれ、何であれ、まずは神の前に置いてみる。キリストと対話してみる。そのことが大切だと思います。

続く29節に、イエスさまは弟子となったシモンとアンデレの家を訪ね、シモンのしゅうとめの熱を去らせて、いやされました。すっかり元気になったシモンのしゅうとめは食事を作ってイエスさま一同をもてなす、そのほのぼのとする情景が描かれているわけでありますが。

シモンら兄弟は、それまでの生き方、仕事、家族とのつながりを最優先として握り生きてきたことでしょう。けれどもイエスさまと出会った時、それらを一旦神の前に置いて、主に従って生きてゆくのです。そのイエスさまは家族のつながりを断ち切って従って来なさいと、強要や命令をされているのではないことがわかります。むしろシモンの家族を尊重し、イエスさまもそのつながりをいつくしんでおられるのです。ヤコブとヨハネの場合も同様だったと思いますね。

以前にもお話したことがありますが。私に献身の思いが与えられた時、私は北九州の小倉に母一人を残して大阪に来ることに対し、後ろめたさを感じた時も一時ありました。母はクリスチャンでなかったのですが。「としぼう。それは人のために苦労する、犠牲を払う道だよ。」と心配しながらも送り出してくれたのです。母も私のことを一旦置いて、見守ってくれていたのではないかと思えるのです。その後大阪で2年間、そして福岡で4年の神学の学びの時を経る中で、母は私のことを喜んで応援してくれるようになったのです。イエスさまに従い行く道は、何もかも捨て去り、絶ち切ってゆくこととは違います。それまでの自分や他者を否定したり、分離するということでもありません。その途上において神さまの祝福がいっぱい用意されて来たことを今、思い起こします。

イエスさまは彼らを、「人間をとる漁師にしよう。」と招かれました。それは神の前に失われた者のようになっている魂が、神の慈愛のもとで新しくされる出来事に共に与ってゆこう、という招きであります。私たちにとってのガリラヤ。イエスさまの「天の国は近づいた。」との宣言。そして、イエスさまの強い眼差しとその招きは、今日も私たち一人ひとりに臨んでいます。今週もここから主と共に私たちのガリラヤへ遣わされてまいりましょう。

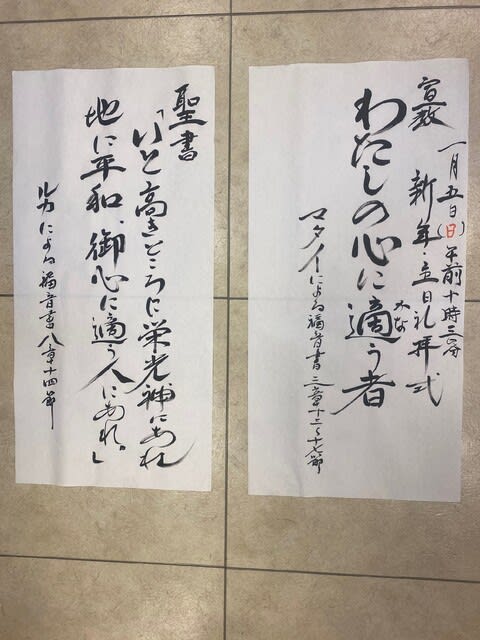

新年礼拝宣教 マタイ3章13-17節

主の年2025年を迎え、5日目となりました。今年の元旦は例年になく小春日和が続き和やかな新春となりました。私もクリスマス礼拝からキャンドルサービス、歳晩礼拝、元旦礼拝、そして本日の新年礼拝とお勤めを何とか果たすことができ、守られました。、昨年冬からインフルエンザが大流行し、すでに罹られた方もおられるかと思いますが、ほんとうにしんどく症状も様々のようです。これからまた寒くなって来るかと存じます。みなさまのご健康が守られますよう共々に覚え、努めて祈り合いましょう。

さて、今日はマタイ3章から、新年礼拝でのメッセージを聞いていきます。 12月はキリストの降誕、さらに幼少期のエジプトへの避難、そしてイスラエルへ帰国ししガリラヤ地方のナザレ人として歩みだすところまでを読んでまいりました。本日のこの個所はおよそイエスさまが30歳ほどになられたとき、洗礼者のヨハネからバプテスマをお受けになられるその記事であります。3章1節に「その頃洗礼者のヨハネが現れてユダヤの荒れ野で宣べ伝えて、悔い改めよ。天の国は近づいた」と言った、とありますが。そのヨハネが11節-12節で主イエスの出現を告知し、次のように言うのです。「わたしは、悔い改めに導くために、あなたたちに水でバプテスマを授けているが、わたしの後から来る方は、わたしよりも優れておられる。わたしは、その履物をお脱がせする値打ちもない。その方は、聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになる。そして、手に箕を持って、脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて倉に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。」

ヨハネはエルサレムとユダヤ全土から、また、ヨルダン川沿いの地方一帯から、ぞくぞくと自分のもとに集まって来る人々に、「罪の告白と悔い改め」に導くためのバプテスマを「水」で授けていたのです。しかし、ヨハネは、自分の後から来るお方、つまりイエスさまは「聖霊」と「火」でバプテスマをお授けになる。自分のなしていることは到底それに及ぶものではない、というのですね。

そして本日の箇所で遂に「その時」、イエスさまがヨハネのもとに来られて、ヨハネからバプテスマを受けたいと申し出るのであります。ここでヨハネは驚くとともに、それをおもい留まらせようとして、「わたしこそ、あなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが、わたしのところへ来られたのですか。」と言うのであります。

彼がそのようにイエスさまをおもい留めようとしたのには、大きく2つの理由がありました。 1つは、ヨハネがイエスさまこそ来るべきお方だと知っていたからです。もう1つは、イエスさまが罪無きお方であり、もとより悔い改めのバプテスマを受ける必要のないお方であることを知っていたからです。遙かに優れたお方が私からバプテスマを受けることなどありえましょうか、とヨハネは率直にそう思ったのです。

そのヨハネにイエスさまはお答えになります。「今は、止めないでほしい。正しいことをすべて行なうのは、我々にふさわしいことです。」この「正しいこと」とは、一般的に「間違えのないこと」「良いこと」という意味です。そうすることとは良い事、間違えのない事を行うのだから止めないでほしいということになりますが。しかしギリシャ語の原語でここを読みますと、もっと実体のあるお言葉であったことがわかります。 まずそれは、単に「正しい」というより「義」を表わす用語であり、その義とは「神による裁きと救い」を意味すること。さらに、「すべて行う」と訳している言葉も、「行う」というより「満たす」「成就する」「実現する」という意味なのです。 それらを踏まえて15節を訳しますと、イエスさまは、「神の裁きと救いの義がすべて満たされるのは、我々にふさわしいことです。」と仰っているのです。つまり、イエスさまがヨハネからバプテスマを受けることと、神の裁きと救いの義が満たされる、成就する、実現されていくことが一続きであることが見えてまいります。

イエスさまは遂にこの時からキリストとして救いを成就なさるお方としての公生涯を歩みだそうとされている。洗礼者のヨハネも又、時同じくしてその道備えを成す者として現れた。こうして神による裁きと救いが、イエスさまを通して実現されていくのです。

さて、イエスさまのお言葉を聞いたヨハネは言われるとおりにいたします。そしてイエスさまがバプテスマをお受けになると、すぐ水の中から上がられるのでありますが。 16節、「その時、天がイエスに向かって開いた。イエスは、神の霊が鳩のように御自分の上に降って来るのを御覧になった。」というのであります。 この神の霊は、イエスさまの誕生の折からイエスさまと共におられましたが。イエスさまがバプテスマを受けられたまさに「その時」、目に見えるような姿、実体をもって水から上がられたイエスに臨まれるのであります。こうして神の裁きと救いの働きにおける確信と力とを受け、その義が満たされていくための活動が開始されてゆくのです。

この聖霊が鳩のように降るというのには、何か特別な意味があるのかとお考えになる方もいるかも知れません。諸説はあっても特にこれだという答えはありませんが。多くの人にとって聖書から鳩ということがまず思い浮かんできますのは、あのノアの箱舟のエピソードであるでしょう。人間の罪深さを嘆かれた天地創造の主である神が、洪水によってそれを滅ぼされますが。ただ箱舟に乗りこんで救われたノアとその家族らが箱舟から鳩を放つと、大地の再生のあかしであるオリーブの葉をくわえて戻ってきました。神は空に虹の契約を立て、もう二度と洪水によって地を滅ぼすことはしないとおっしゃったという、あの箇所ですが。そのエピソードから鳩は、愛と平和の象徴として今も様々なイベントなどでも用いられていますが。

その鳩のように聖霊が降ったイエスさまは、来週礼拝で読む予定の4章で、宣教活動を開始されますが。そこで最初に宣言なさったのは、洗礼者ヨハネと同じく「悔い改めよ。天の国は近づいた。」とのお言葉でありました。天の国が私たちのもとに近づいて来る。神の愛と平和が私たちに開かれている。これは唯神が与えてくださる恵みというほかありません。主イエス・キリストによる全く新しい時代の幕開けが、鳩のように降られる聖霊に重なってまいります。

そして、17節、「その時、『これはわたしの愛する子、わたしの心に適う者』と言う声が、天から聞こえた。」とあります。イエスさまは「わたしの心に適う者」という御声を、その時どのように聞かれたことでしょう。呼ばれる御神、聖霊、御子キリストの三位一体のお働きがそこから開始されていくのです。また、イエスさまご自身が地上での活動をなさる折々においても、「わたしの愛する子、わたしの心に適う者」という御声にいつも励まされ、前に歩み出していく力になっていったのではないでしょうか。

2025年の歩みが始まりました。今日から新たな標語と聖句を週報の表に載せております。年間標語は「キリストの福音を伝え、証しする教会」年間聖句は「すべての造られたものに福音を伝えなさい。」であります。それはもとより、主イエス・キリストが願われていたことであり、弟子たちもお命じになったお言葉です。この主の福音を共に伝え、証し、共に福音を分かち合う喜びに満ちあふれていきますように。この主の年2025年のすべてが、主の御心に適うものとなりますよう祈りつつ、ここから歩み出してまいりましょう。

詩編84編1-8節 「いかに幸いな人」

主の年、2025年を迎えることができましたことを主に感謝いたします。

元旦に際し、詩編84編のみ言葉が与えられました。

詩編は旧約聖書の中でもとても存在感があり、150編にも及ぶ膨大な頁には神への賛美や感謝にあふれています。又、祈りや嘆願、悔い改めや信仰の告白などが収められ、見事に綴られています。

この84編には、「いかに幸いな人」とはどのような人かを、歌い伝えています。

1-3節「万軍の主よ、あなたのいますところは/どれほど愛されていることでしょう。主の庭を慕って、わたしの魂は絶え入りそうです。命の神に向かって、わたしの身も心も叫びます。」と歌われています。

「いかに幸いな人」。それは5節にも、「あなたの家。主の家に住むことができる人」「あなたを賛美する。主を賛美することができる人」です。

ここで言う「あなたの家」とは、主の家。つまり祭壇のある神殿のことでしょう。それは、私たちにとっては主の教会であり、この礼拝であるといえるでしょう。

昨年エレミヤ書を礼拝で読みましたが、ユダの民は神の言葉に背を向け、聞き従わなかったために、バビロンによって崩壊の一途を辿ります。神殿は崩壊し、多くの民は遠くバビロンの地に連れて行かれ、捕囚の生活を余儀なくされました。そうした苦くつらい異教の地での経験した民の思いを、今日の詩編から読み取ることができます。

かつて彼らはエルサレムの繁栄の中で礼拝を捧げ、当然のことのようにその恵みを享受していたのです。しかしそのあたりまえに思っていた日々の幸いは、ただ神の恵み以外の何ものでもなかったのです。それはある意味失ってみて、無くなってみて、初めてその尊さに気づのです。

今は荒れ果て、そこには鳥が住み家を作り、巣をかけて雛をおいているのだろう。翼があれば私も飛んでゆきたい。そんな思いが伝わってくるようです。

私たちは今こうして信教の自由が保証されている中で、元旦礼拝を教会に集い、あたりまえのように礼拝をすることができますが。けれど世界を見渡せばそうではありません。紛争や迫害が起こっているところでは、自由に礼拝できない方々の心はどれほどつらいことでしょう。私たちもコロナ禍においてその一端を味わいました。そこで礼拝に集まり再会できた時、言葉では言い表せない喜びと感謝があふれました。教会は建物というより、神の家族、祈りの家、生ける神との出会いの場であります。

私たちも、この詩編記者のように神の宮での礼拝を慕い求めているからこそ、主がこの2025年最初の日、元旦礼拝へと招き導いてくださったことでありましょう。

二つ目ですが。いかに幸いな人は、6節「あなたによって勇気を出し、心に広い道を見いだしている人。」と詩人は歌っています。

アドラーという心理学者をご存じの方も多いかと思います。私もその講座を受講したことがありますが。彼は、人間の基本的欲求は「優越(権力)への欲求」であると主張したことは、よく知られています。人間は他人に負けたくない。できれば他人の上に立って優越感に浸り満たされたいという思いがあると言うのです。そういった本性をもつ私たち人間が、自分の非力を素直に認め、他に力の根源を持つことを考えることは、簡単にはできないことです。

しかし、詩編記者は、「その力が神にあること」を知るのです。力の源である神によって、「その心に広い道を見いだしている人」は、いかに幸いなことかと、詩人は歌っているのです。

私たちは弱く、もろい人間です。「人は皆、草のようで、その華やかさはすべて、草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。」と聖書は呼びかけます。

しかし、それはただ虚無、あるいは悲観的に終るものではありません。

詩編103編17節以降に、「主の慈しみは世々とこしえに/主を畏れる人にあり/恵みの御業は子らの子に/主の契約を守る人/命令を心に留めて行う人に及ぶ。」と歌われています。その契約とは私どもにとりまして言うまでもなく、主イエス・キリストによる新しい救いの契約であります。やがて野の草のようにしぼんでいく以外ないような人の弱さの只中に、救いの大路が拓かれた。ここに確かな神の力、虚しさに終わらない命の輝きが与えられるのです。

私たちもこの詩編記者のように、主の力に信頼し、心に広い道を見いだすべく、今年のすべての日々、主を慕い求めて歩んでまいりましょう。

神にある力をのみ頼みとする人について、7-8節で「嘆きの谷を通るときも、そこを泉とするでしょう。雨も降り、祝福で覆ってくれるでしょう。」と歌われています。

自分の力は主なる神にあることを知って、心の中に広い大路を見いだすことができる人こそ、いかに幸いなるかを、経験することができるのです。

ここで言う、「嘆きの谷」とは、「泣く谷」という地名から来ているそうです。エルサレムへの巡礼者は必ずそこを通らなければならないわけですが、大変な難所とも言われています。いわば巡礼者泣かせの谷であったのです。

しかし、苦労して通りぬけるからこそ、エルサレムへの大路の喜びは更に一段とゆたかになったに違いないでしょう。

私たちの人生には避けて通れない涙の谷がいくつもあります。しかし、そのような嘆きの谷を通るときも、主なる神がそこを泉のわく所としてくださることを知るのです。後になってみれば、あの事があったからこそ、という気づきや。如何に自分を育もうとなさったか、その深い主の御計らいを知らされることがあります。

このような人は、8節「いよいよ力を増して進み/ついに、シオンで神にまみえるでしょう。」と歌われています。

力を増して進むみゆく人は、一つひとつの試みや困難を、恵み深い主なる神の力によって克服して行けるのです。その経験の度ごとに、神への感謝と信頼を強めてくれます。

そして、このような人は、「シオンにおいて、神にあいまみえるでしょう。」と歌われます。主なる神と顔と顔とを合わせる、言葉では言い表すことのできない祝福に与ることができる。大いなる希望であります。2025年をここから歩み出してまいりましょう。