2023年11月5日に実施された「バックヤードツアー」に関するYoutube動画が

ありましたので忘れないうちにGooで共有させていただきました。

発掘調査のウラ側 吉野ケ里遺跡バックヤードツアー 佐賀 KBC NEWS

下記文章で紹介されています。

11月5日、国指定特別史跡・吉野ヶ里遺跡で行われた「バックヤードツアー」には、佐賀県内外から応募した考古学ファン17人が参加しました。 普段は公開されていない収蔵施設に入り、出土品の数々を見学しながら保管する上での注意点などについて専門の職員から説明を受けました。 吉野ヶ里遺跡では今年4月、邪馬台国時代と重なる弥生後期の有力者のものと見られる石棺墓が見つかり「すわ卑弥呼か」と話題になりました。 結局、人骨や副葬品は見つかりませんでしたが、ツアーでは墓の石蓋に触れることが出来ます。

非常に話題となったNewsなので記憶に留めるためにLINK集を作成

国指定特別史跡・吉野ケ里遺跡(神埼市郡)で6月24日、北墳丘墓西側の「謎のエリア」で

見つかった石棺墓の特別公開が始まったニュースです。

邪馬台国時代の石棺墓に「感動した」 吉野ヶ里遺跡で一般公開

人骨や副葬品など邪馬台国九州説を裏付ける証拠は発見出なかった。

吉野ヶ里遺跡で新たに見つかった「石棺墓」 誰が埋葬されていたのか? 専門家の見解は 【佐賀県】 (23/06/15 18:40)

吉野ヶ里遺跡 新発見の「石棺墓」記された“印”の謎に迫る【シリタカ!】

9月23日からの発掘調査再開のニュースです。

吉野ヶ里遺跡の概要

吉野ヶ里遺跡の発掘調査と特別史跡指定、歴史公園整備の経過

吉野ヶ里遺跡の発掘調査は、工業団地計画に伴い昭和 61(1986)年5月から開始 しましたが、国内最大規模の弥生時代環壕集落跡や墳丘墓の発掘などにより、平成元 (1989)年2月以来大いに注目されてきました。その後、吉野ヶ里遺跡を取り巻く状 況は、平成元(1989)年3月の工業団地計画中止と遺跡保存の決定、翌2(1990)年・ 3(1991)年の史跡・特別史跡としての指定、平成4(1992)年の国営公園化の閣 議決定、平成7(1995)年 11 月からの歴史公園整備工事着手、平成 13(2001)年 4月 23 日の第1期開園と急速な展開を遂げました。歴史公園整備は平成 25(2013) 年3月 20 日に「古代の森ゾーン」が概成し、国営公園部分についてはほぼ完成してお り、現在は多くの来園者で賑わっています。

吉野ヶ里遺跡の関連ということで2017年3月28日に訪問した大阪府立弥生文化博物館の展示より

卑弥呼に関連する資料をピックアップして写真紹介します。

出典で特記記載してある写真以外は上述の弥生文化博物館の展示資料からの写真です。

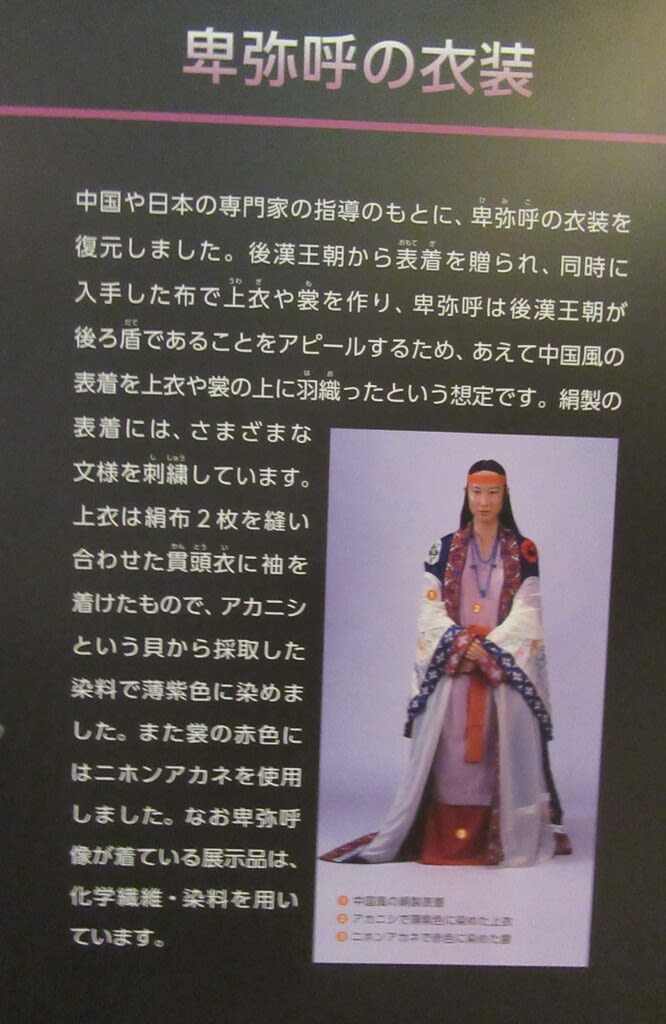

卑弥呼の衣装

上の2枚の写真は卑弥呼の衣装を復元した展示と説明パネル

卑弥呼の食事

上の写真は卑弥呼の食卓の説明パネル

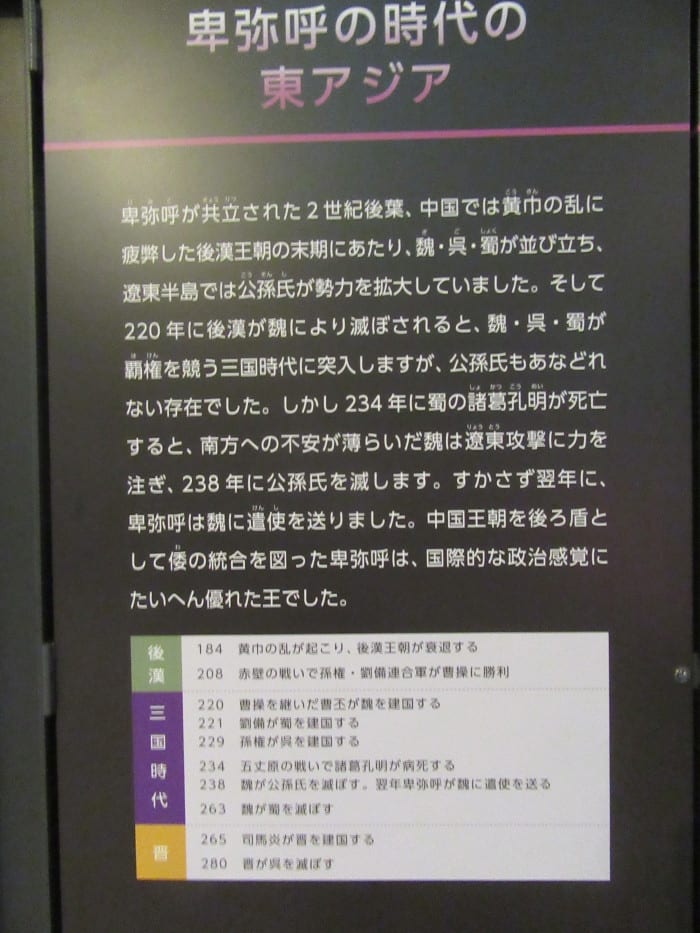

卑弥呼の生きた年代

生誕:不明 死去:248年頃

関連事項 189年頃 共立される(魏志倭人伝より)倭国大乱は147年から189年

239年、243年、247年 魏に使者を送る(魏志倭人伝より)

239年 卑弥呼がナシメ(難升米)を使者として魏に送る

魏の王より卑弥呼の使いが100枚の銅鏡、金印を賜ったことで有名

金印には「親魏倭王」と刻印されている。

240年 魏の使者梯儁(ていしゅん)が卑弥呼のところにくる

この頃、邪馬台国と狗奴国(くなこく)との争いが激しくなる

243年 卑弥呼がウキグ(伊声耆)、ヤクヤコ(掖邪狗)を魏に送る

245年 卑弥呼が魏の使者に送る。狗奴国との様子を告げる。

247年 卑弥呼、狗奴(くな)国王と戦う

248年 卑弥呼死去後内乱起きるが宗女台与(とよ)が女王となり治まる

邪馬台国が狗奴国を滅ぼす

266年 邪馬台国女王台与( 壱与)、西晋に献使

こののち日本では国内の統一が進み大和朝廷が成立する。

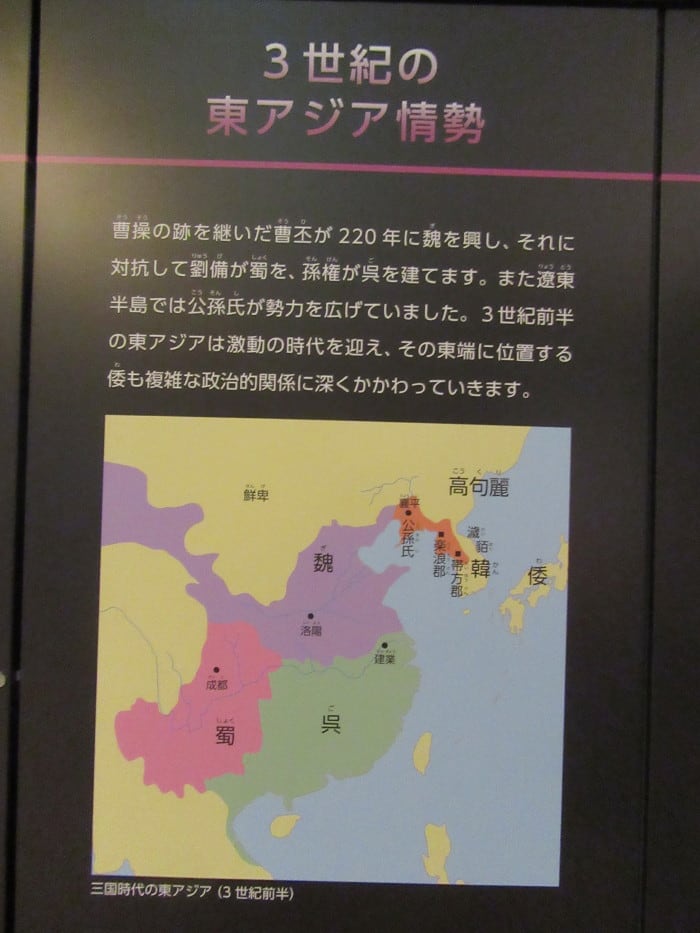

上の2枚の写真は卑弥呼が生きた時代の東アジア

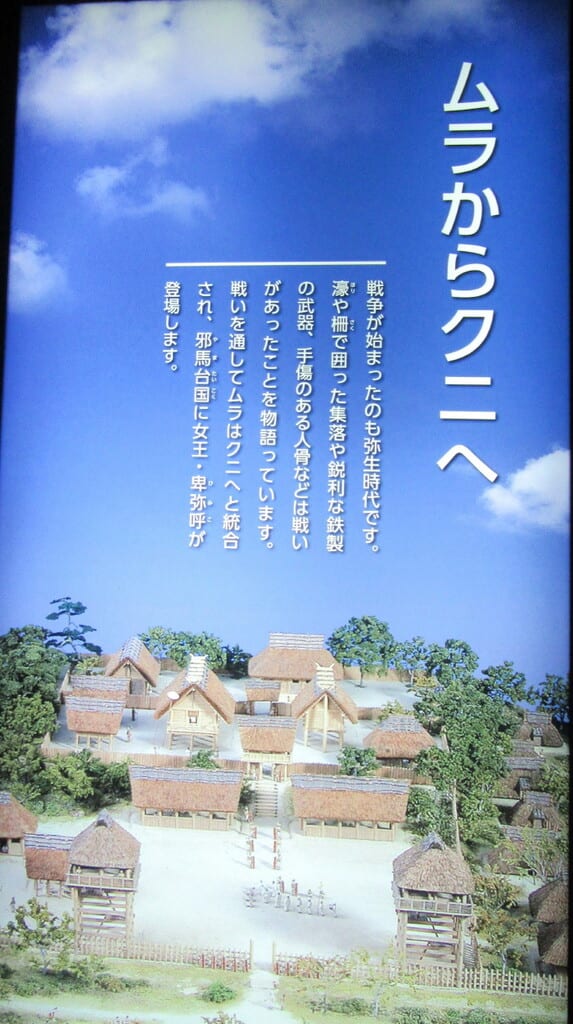

卑弥呼の登場によりムラの段階からクニ(邪馬台国)へと移行していった

ことを説明したパネル

写真に卑弥呼の館(1番上の建物)が描かれています。

吉野ケ里遺跡は佐賀県吉野ケ里町と神埼市にまたがる遺跡群。国内最大規模の環濠集落跡がある。

弥生時代前期に2・5ヘクタールだった集落が中期に20ヘクタール、後期には

40ヘクタール超に拡大しており、小さなムラがクニに拡大する過程が確認できるとして

1991年に国特別史跡に指定された。

約600メートル続く甕棺墓(かめかんぼ)列や、銅剣などを副葬した弥生時代中期の有力者の墓が見つかっている

邪馬台国の組織

上の写真は邪馬台国の組織図

出典:歴史人 2023年10月号(No.154) Page34

卑弥呼が生きていた頃、万物を支配する力を人々は「神」と呼んでいた。

山にも海にも川にも、その他すべてのものには「神」が宿っていると考えられていました。

神に一番近いのが遠い祖先の霊。祖先の言葉を理解し、神の声を聞き取ることが出来る人を

「巫女」と呼び人々は崇めた。卑弥呼は巫女でも一番偉い巫女の女王。

邪馬台国の女王でもあった。卑弥呼には弟王のトネリが居た。

卑弥呼には夫はおらず、弟の王が卑弥呼を助け、政治の補佐をして国を治めていた。

トネリには側近で邪馬台国の政治を取り仕切っているナシメ(難升米)がいた。

卑弥呼が女王になって以降、卑弥呼の顔を見たものは皆無であった。

卑弥呼の言葉は全て弟王によって人々に伝えられた。

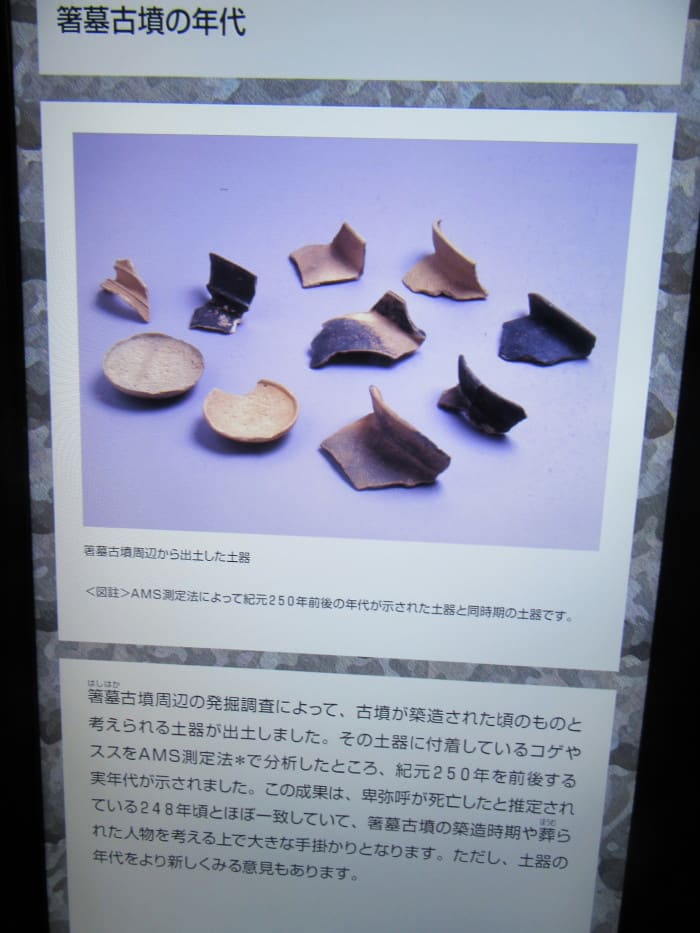

箸墓古墳の関する説明パネル

上の写真は箸墓古墳が卑弥呼の墓の候補であるとした根拠を示す土器のAMS年代測定結果

を説明したパネル

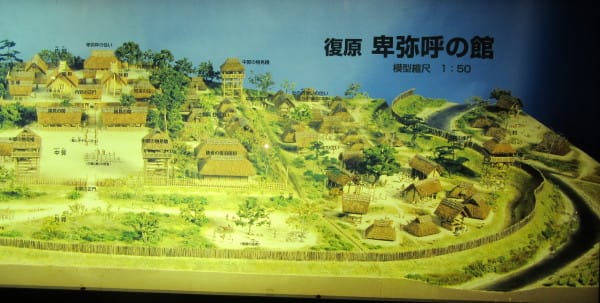

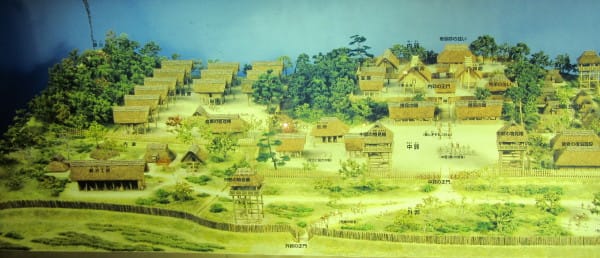

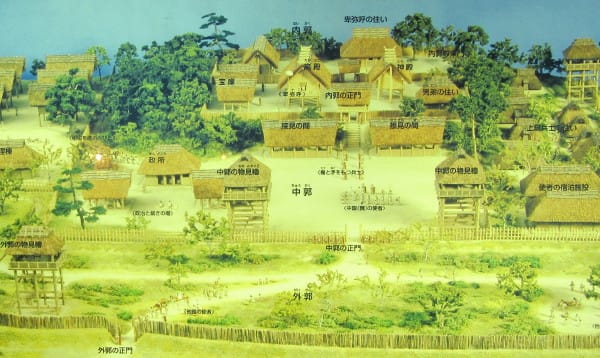

卑弥呼の館

上の写真は卑弥呼の館の模型展示

上の2枚の写真は復元 卑弥呼の館 縮尺模型1/50

右半分(上) 左半分(下)

上の写真は卑弥呼の住まいの中心部 卑弥呼は神殿の奥に住んでいます。

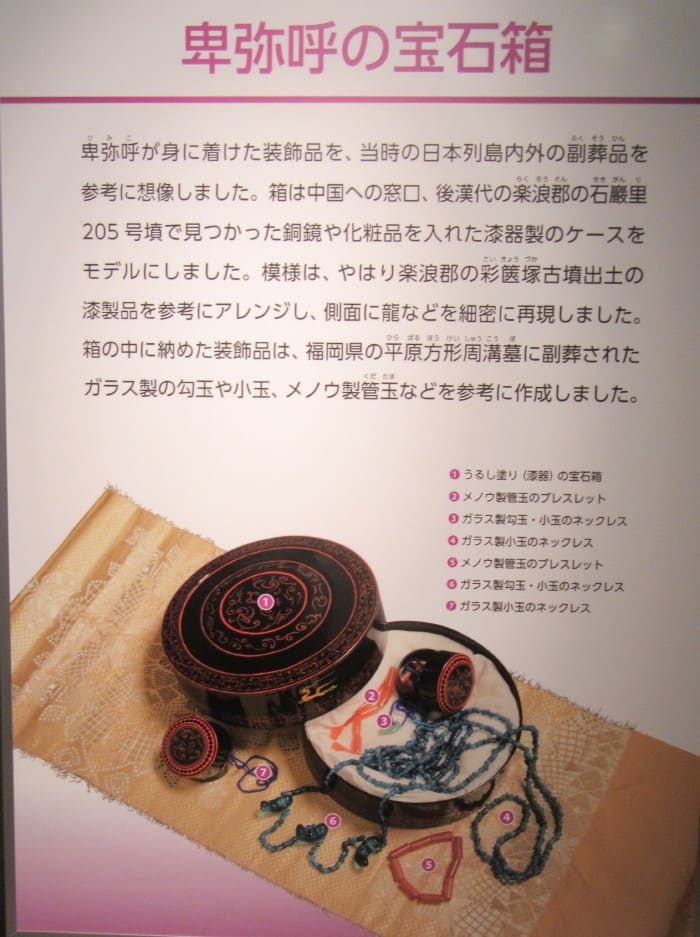

卑弥呼の宝石箱

上の写真は吉野ケ里遺跡の出土品を復元した「胸飾り」と「ガラス管玉」

出典:兵庫県立考古博物館の春季特別展「弥生時代って知ってる?」2021年7月4日、観覧

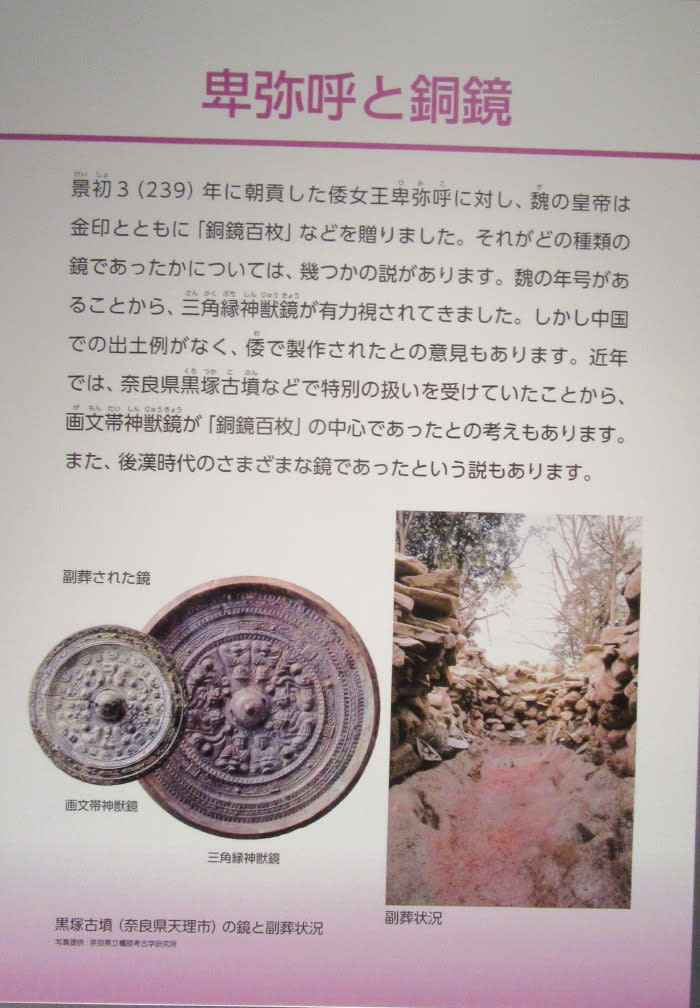

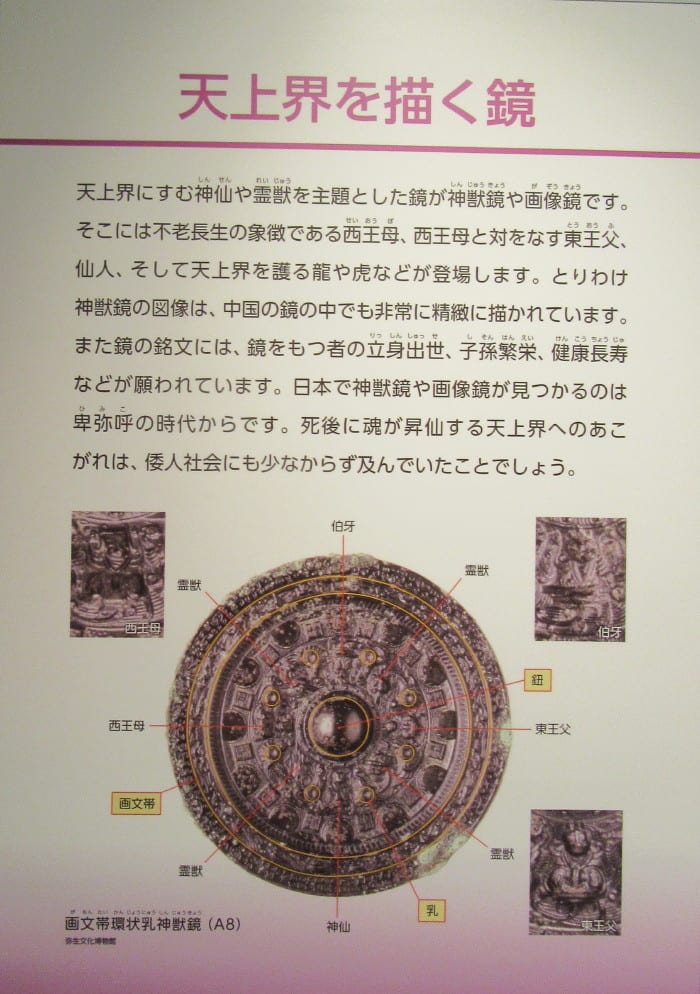

卑弥呼と鏡の世界

魏の年号である景初3年(239)卑弥呼は魏へ使いを送った。これに対して、魏の皇帝の曹芳は

卑弥呼を親魏倭王に封建した。さらに銅鏡100枚を授けた。

景初3年の年号の入った三角縁神獣鏡は島根県の神原神社古墳より1面出土している。

この三角縁神獣鏡は卑弥呼が連合国に分与した1枚であるという説もあるが疑問視されている。

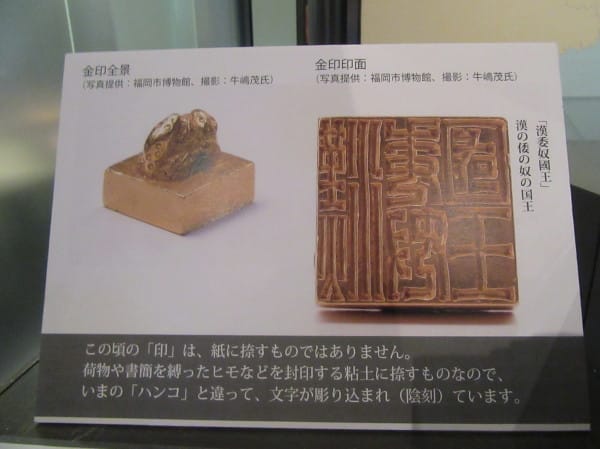

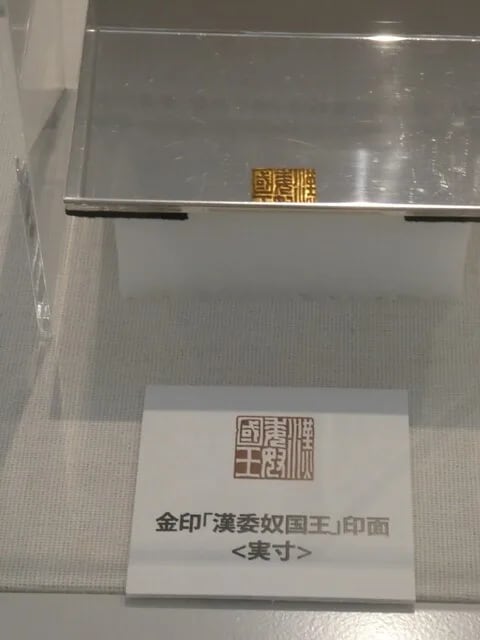

漢委奴国王の金印

上の2枚の写真は「漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)」と刻まれた金印の複製品

と説明パネル。倭の字がにんべんが無いことに注目。

天明4年(1784)福岡市の志賀島(しかのしま)で出土(甚兵衛さんが発見)

重さ109g 一辺2.3cmの角印 現物は福岡市立博物館蔵

上の写真は「漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)」と刻まれた金印の複製品 の展示

出典:兵庫県立考古博物館の春季特別展「弥生時代って知ってる?」2021年7月4日、観覧

西暦57年、九州北部の玄界灘に面した奴国の王が中国の都・洛陽に使者を送り金印を授与した。

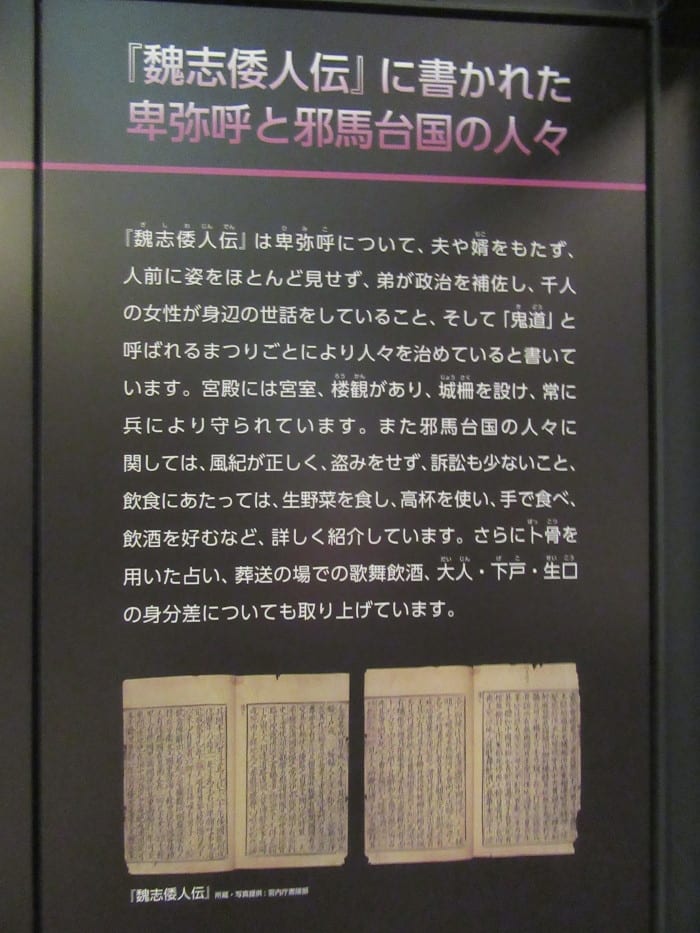

魏志倭人伝

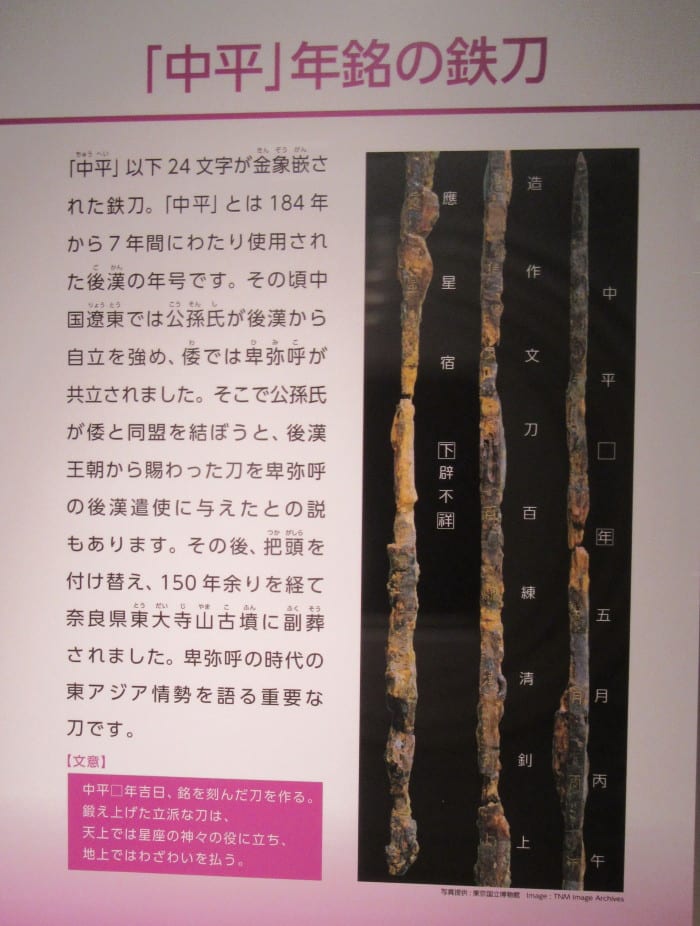

「中平」年銘の鉄刀

上の写真は「中平」銘の太刀の説明パネル

上の写真は「中平」銘の太刀の展示(左)、卑弥呼の食卓の展示(中)と

卑弥呼の宝石箱の展示と説明パネル(右)の遠景

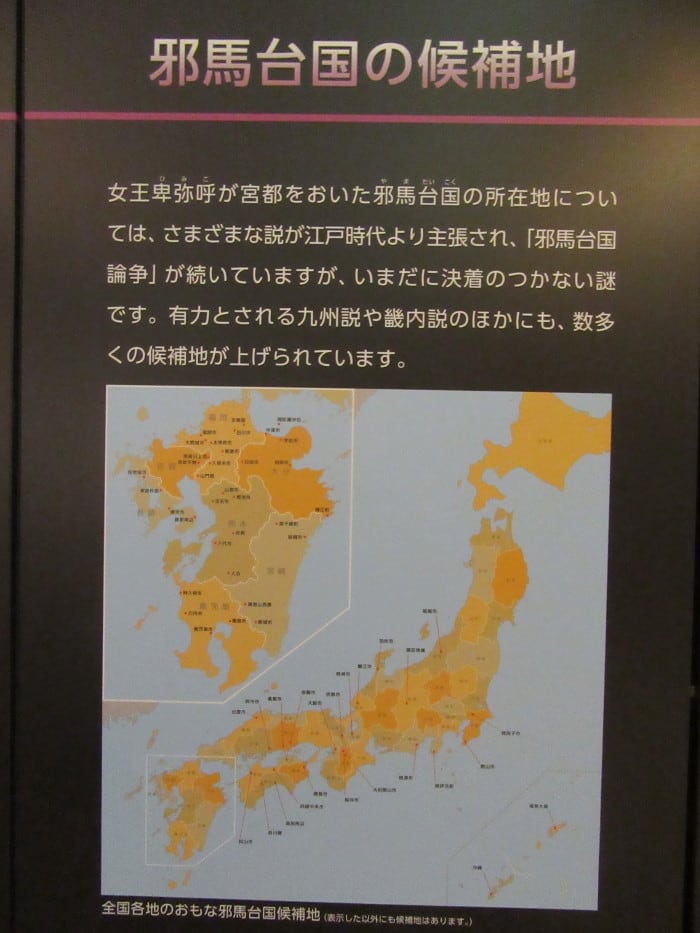

邪馬台国の候補地

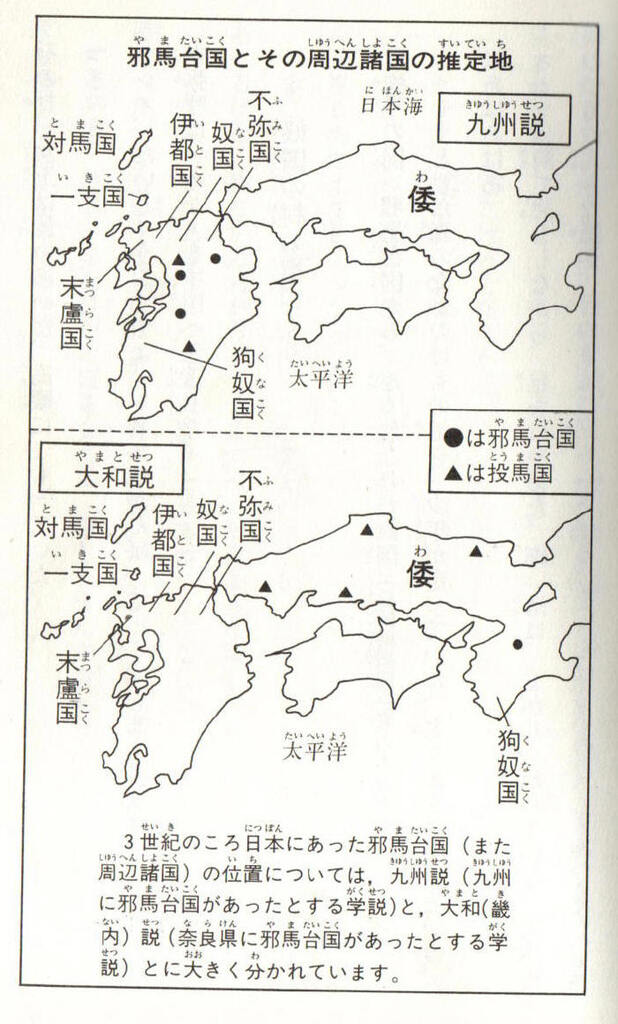

上の写真は邪馬台国とその周辺諸国の推定地(九州説&畿内説)

出典:真鍋和子著 邪馬台国の女王卑弥呼(1997)Page21

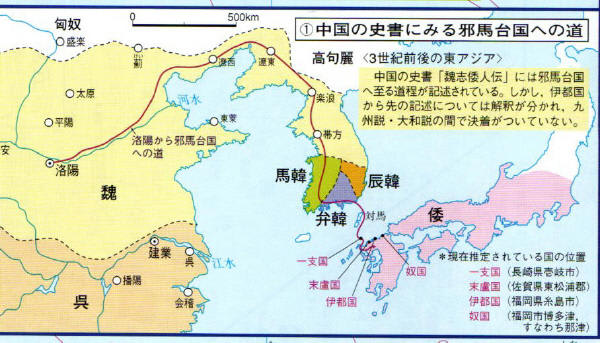

上の写真は魏志倭人伝にみる邪馬台国への道

出典:帝国書院 地図で訪ねる歴史の舞台(2016)Page41

邪馬台国の戸数は7万戸ということから畿内又は九州に絞られます

九州北部の弥生遺跡

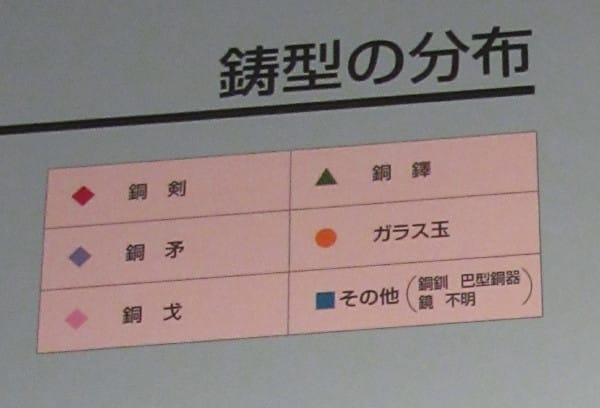

上の写真は弥生遺跡の中で先進的な技術である銅剣、銅鐸、銅矛、銅戈、ガラス玉、銅釧、鏡

などを製造するための鋳型の遺物を出土した弥生遺跡です。

九州北部では鋳型が出土した弥生遺跡は多く古くから先進的な地域であったことが判ります。

上の写真は鋳型の種別。

近畿地方の弥生遺跡

上の写真は同じく鋳型が出土した近畿地方の主な弥生遺跡

邪馬台国との関連で言えば唐古・鍵遺跡が纏向遺跡(邪馬台国の候補地)のすぐ近くに立地

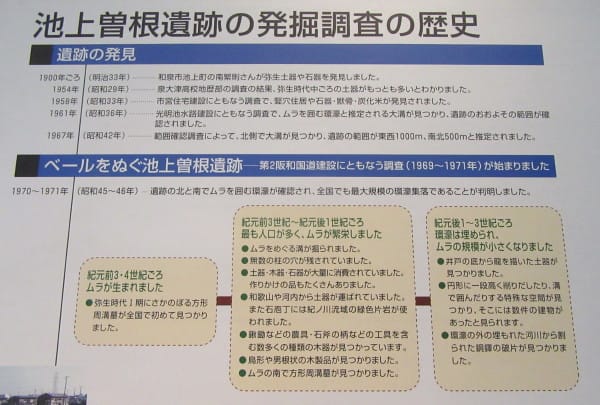

池上曽根遺跡

上の写真は池上曽根遺跡の発掘の歴史とムラの歴史

上の写真は池上曽根遺跡周辺の地形図(推定図)

上の写真は池上曽根遺跡から出土の木製呪術具(左の2つ)

上の写真は池上曽根遺跡の復元された大型建物

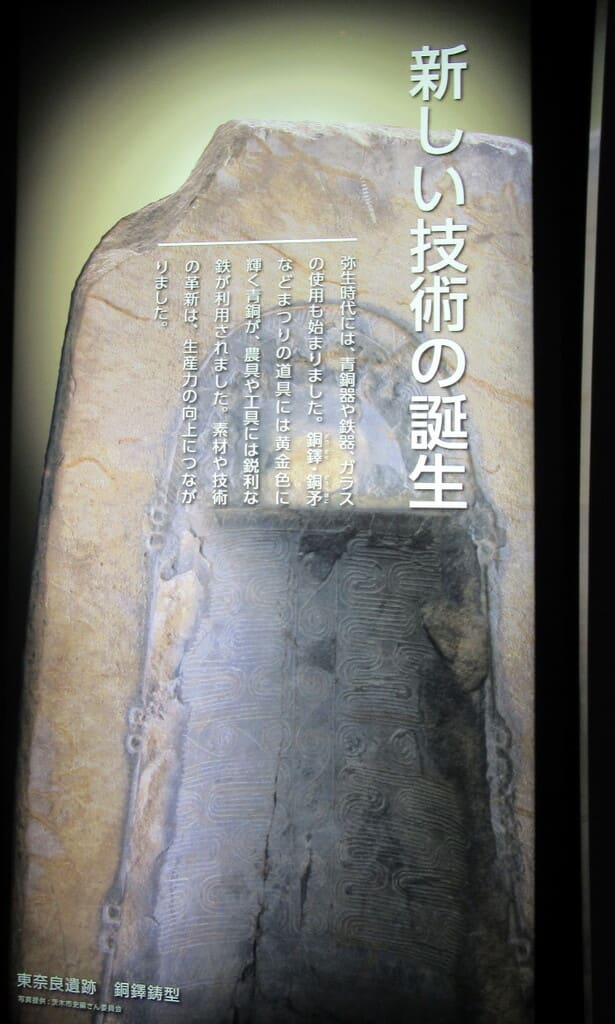

弥生時代の新技術

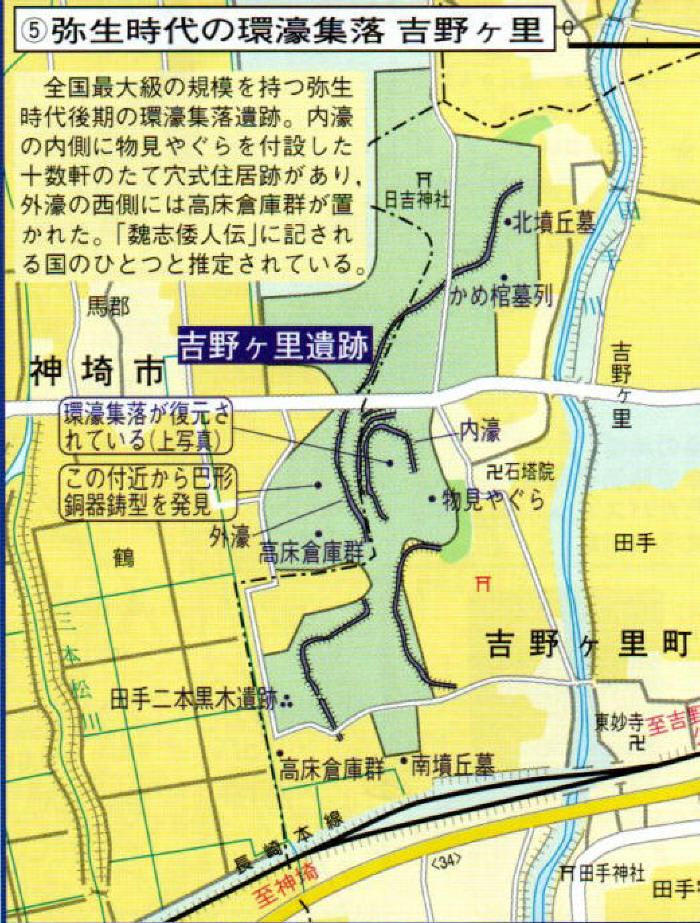

吉野ヶ里遺跡

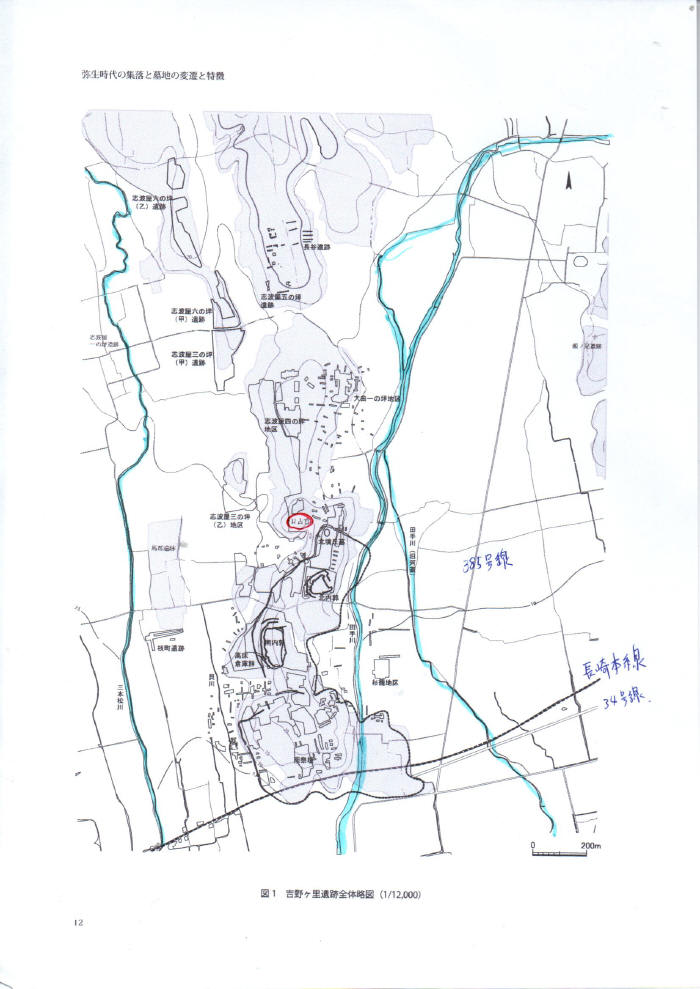

上の写真は吉野ヶ里遺跡の全容を図示した地図

出典:帝国書院 地図で訪ねる歴史の舞台(2016)Page41

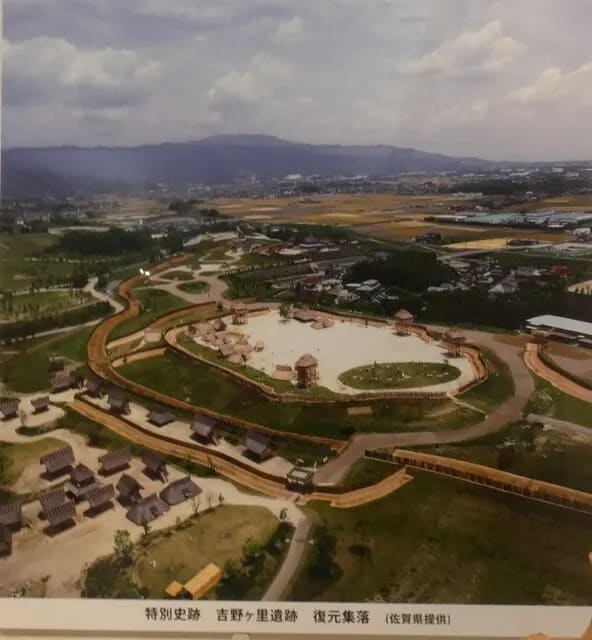

上の写真は日本最大規模の環濠を持つ吉野ケ里遺跡(復元集落)

出典:兵庫県立考古博物館の春季特別展「弥生時代って知ってる?」2021年7月4日、観覧

上の写真は吉野ヶ里遺跡周辺の地図

関連ブログ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます