姫路 船場城西・城南地区の散策シリーズの第3回として2022年10月3日に

訪問した船場川船繋ぎ岩の写真を紹介します。

姫路市のサイトでは次のように説明されています。

龍野町一丁目に江戸時代、「せんざき屋」という豪商があった。今、その跡地の久保氏宅に、船場川の堤にあって船を繋いだという巨石が、庭石としておかれている。

シリーズこれまでの記録

第1回 境橋碑(世界一短い橋)

第2回 初井家住宅

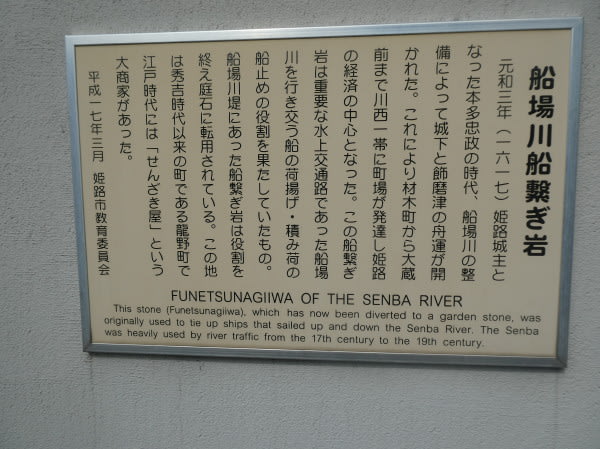

上の写真は現地説明板です。

船場川船繋ぎ岩

元和三年(一六一七)姫路城主となった本多忠政の時代、船場川の整備によって城下と飾磨津の舟運が開かれた。これにより材木町から大蔵前まで川西一帯に町場が発達し姫路の経済の中心となった。この船繋ぎ岩は重要な水上交通路であった船場川を行き交う船の荷揚げ・積み荷の船止めの役割を果たしていたもの。船場川堤にあった船繋ぎ岩は役割を終え庭石に転用されている。この地は秀吉時代以来の町である龍野町で江戸時代には「せんざき屋」という大商家があった。

平成十七年三月 姫路市教育委員会

元和三年(一六一七)姫路城主となった本多忠政の時代、船場川の整備によって城下と飾磨津の舟運が開かれた。これにより材木町から大蔵前まで川西一帯に町場が発達し姫路の経済の中心となった。この船繋ぎ岩は重要な水上交通路であった船場川を行き交う船の荷揚げ・積み荷の船止めの役割を果たしていたもの。船場川堤にあった船繋ぎ岩は役割を終え庭石に転用されている。この地は秀吉時代以来の町である龍野町で江戸時代には「せんざき屋」という大商家があった。

平成十七年三月 姫路市教育委員会

上の写真は西国街道沿の文化財マップ

上記マップ⑤船つなぎ石が設置場所です。

解説文には次のように記載されています。

「民家の壁に説明板があり、巨石があります。元は船場川岸にあり、高瀬舟を

つないだ岩といわれています」

ここで、関連する事項として神戸市相楽園に復元された姫路藩主の川御座船(下の写真)

について簡単に記しておきます。撮影:2018年5月27日

現存する御座船は相楽園の御座船の他に細川家波奈之丸舟屋形、西光寺船屋形茶室(香川県)が

ありますがいずれも海上用で川御座船としては全国唯一のもので昭和28年(1953)

8月29日に国の重要文化財に指定されています。

ありますがいずれも海上用で川御座船としては全国唯一のもので昭和28年(1953)

8月29日に国の重要文化財に指定されています。

海上用の御座船について写真紹介します。

上の写真は岡山藩(宇喜多家)の御座船と舟入りの展示パネル

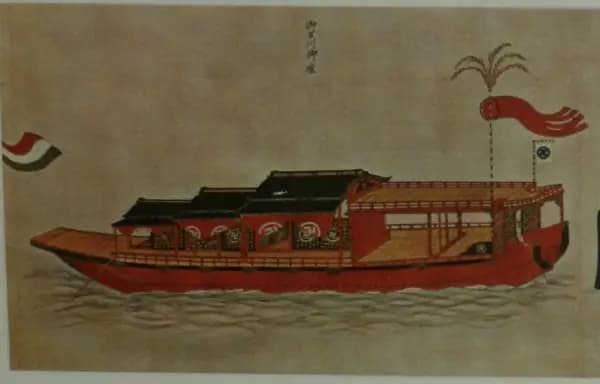

上の写真は蜂須賀候参勤交代御船行列絵巻 御召御座船

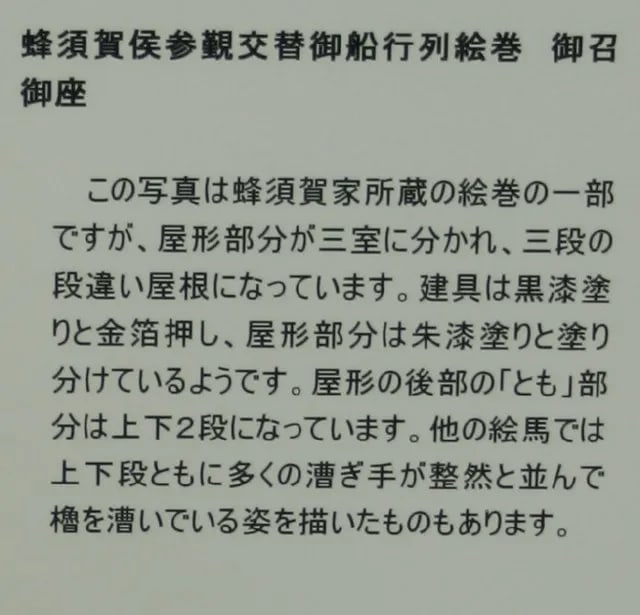

上の写真は上記御座船の説明文

1682~1704 姫路藩主本多忠国の在城時姫路藩公の御座舟として建造。

現在復元された金色の飾金具に榊原氏の紋が刻まれているがその裏面に本多家の家紋が刻印されていることから上記の建造年代が推定されている。

明治初年(1868)までは飾磨港附近に係留されていました。

現在復元された金色の飾金具に榊原氏の紋が刻まれているがその裏面に本多家の家紋が刻印されていることから上記の建造年代が推定されている。

明治初年(1868)までは飾磨港附近に係留されていました。

明治初年(1868) 高砂の川本氏の所有となる。

陸揚げに伴い不要となった船体部分は解体。1階部分を茶室として

利用するため高さを上げられた。次の間も解体された。

陸揚げに伴い不要となった船体部分は解体。1階部分を茶室として

利用するため高さを上げられた。次の間も解体された。

牛尾吉朗氏の父親である牛尾健治氏は昭和14年(1939)兵庫県印南郡北浜村字北脇

の川本直助氏から船屋形を購入し所有者となりました。

(神戸市垂水区舞子の牛尾邸内に移設)

牛尾健治氏は 昭和16年(1941)の復元工事で上下各3室とし、屋根も瓦屋根

から桧皮葺に戻しました。

工事の指導は築地本願寺、東京都慰霊堂、大倉集古館、橿原神宮、平安神宮など

数多くの建築を手がけた工学博士 伊東忠太氏(1867-1954)が担当しました。

監督官庁は文部省宗教局保存課

一連の工事の詳細は牛尾健治氏の編著書 船屋形, 彰国社, 1942.3に掲載されて います。

の川本直助氏から船屋形を購入し所有者となりました。

(神戸市垂水区舞子の牛尾邸内に移設)

牛尾健治氏は 昭和16年(1941)の復元工事で上下各3室とし、屋根も瓦屋根

から桧皮葺に戻しました。

工事の指導は築地本願寺、東京都慰霊堂、大倉集古館、橿原神宮、平安神宮など

数多くの建築を手がけた工学博士 伊東忠太氏(1867-1954)が担当しました。

監督官庁は文部省宗教局保存課

一連の工事の詳細は牛尾健治氏の編著書 船屋形, 彰国社, 1942.3に掲載されて います。

昭和53年(1978)3月1日 牛尾吉朗氏より神戸市に寄贈を受けて

昭和55年(1980)3月31日 牛尾吉朗氏の舞子の自宅から相楽園へ移築工事を実施完成しました。

さらに、平成13年(2001)神戸市が半解体修理工事を実施し現在に到っています。

さらに、平成13年(2001)神戸市が半解体修理工事を実施し現在に到っています。

さらに詳細は下記ブログで纏めています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます