2018年9月19日、布引の滝の周辺にある歌碑の写真を撮るために出かけていました。

そのついでに徳光院に行き川崎正蔵の墓の写真を撮ってきましたので紹介します。

上述の歌碑は明治のはじめ頃、「花園社」という市民団体が滝の周辺を布引遊園地とし、

平安時代から江戸時代にかけて詠まれた歌を集め36基の歌碑を建立したものです。

川崎正蔵の墓の所在地の住所:神戸市中央区葺合町 布引山2-3 (大圓山 徳光院)

上の写真は川崎正蔵の墓碑です。

戒名の徳光院殿豁堂恵然大居士が刻まれています。

川崎 正蔵(天保7年7月10日(1836年8月10日)~大正元年(1912年)12月2日)は

薩摩出身の財界人、政治家。神戸川崎財閥の創設者。

天保7年(1936)、鹿児島の呉服商人の子として生まれました。

17歳(嘉永6年=1853)で当時唯一の西洋文明への窓口であった長崎で貿易商の修行を積み、

27歳(文久3年=1863)のとき大阪に移って海運業を始めましたが、このときは、

持船が暴風雨で遭難して積荷とともに海没したため失敗しました。

その後1869(明治2)年に、薩摩藩士が設立した琉球糖を扱う会社に就職、

1873(明治6)年には、大蔵省から委嘱されて琉球糖や琉球航路の調査を行いました。

翌年には日本国郵便蒸汽船会社の副頭取に就任し、琉球航路を開設、砂糖の内地輸送を

成功させました。この間に自分の運命を左右するような海難事故に何度も遭遇した正蔵は、

自らの苦い体験を通して江戸時代の大和型船に比べて船内スペースが広く、速度も速く、

安定性のある西洋型船への信頼を深めると同時に、近代的造船業に強い関心を抱くように

なりました。明治維新直後から、新政府に参画した松方正義、五大友厚ら

薩摩藩出身の政治家と深くかかわり造船業の他、海運、貿易、機械、砂糖など

多角経営の事業で成功すると、明治19年(1886)4月神戸で官営兵庫造船所の

払い下げを受け川崎造船所を設立。造船、汽車などの重機械生産で巨万の富を

得て、神戸川崎重工の基礎を築いた。

上記は川崎重工のHPを参照しました。

上の写真は墓所にある墓碑全体で

中央が川崎正蔵、右手は川崎正蔵の妻?左手は川崎芳太郎?

上の写真は墓所の左手手前の聖観音石像

上の写真は墓所の遠景 階段を昇ったところに川崎正蔵の墓所があります。

上の写真は墓所の位置と周辺の地図です。

上の写真は墓園入口の六地蔵

上の写真は墓所の右手にある三重塔 周辺の整備工事中でした。

折角ですので徳光院の境内の写真も紹介していきます。

徳光院(徳光禅院)の基本情報

住所:神戸市中央区葺合町布引山2-3 TEL:078-221-5400

山号:大圓山 宗派:臨済宗天龍寺派 御本尊:十一面観世音菩薩

創建:明治39年(1906) 開基:川崎正蔵翁 開山:高木龍渕禅師

公式サイト:https://www.tokkouin.com/

上の写真は大圓山徳光院の縁起説明板

本堂

上の写真は本堂の遠景

庫裡

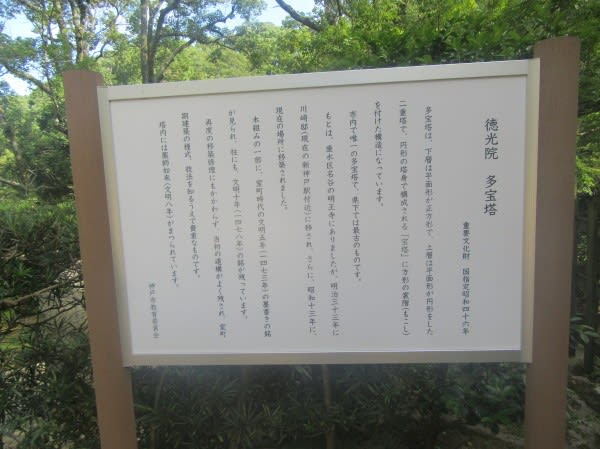

多宝塔

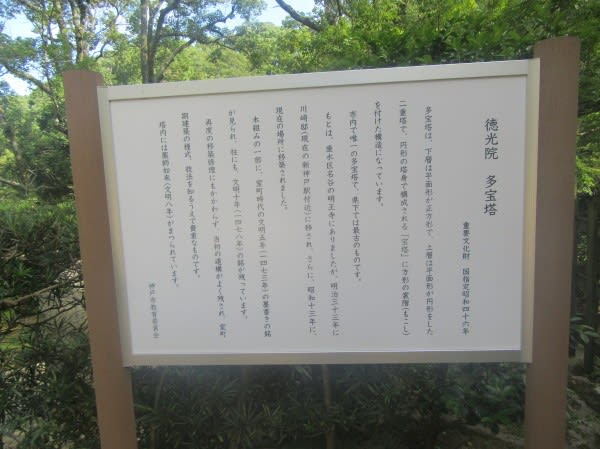

上の写真は多宝塔と多宝塔の現地説明板。

徳光院のハイライトは何といっても多宝塔である。

多宝塔は 国の重要文化財になっています。

室町時代の文明10年(1478)に建立されたものである。

本瓦葺、高さ12m。須弥壇に薬師如来像(文明8年(1476)作)および持国天・増長天像を安置する。

塔は神戸市垂水区名谷の龍花山明王寺から移建したもので、明治33年(1900)に川崎家の

所有となり、同家の邸内に移築。さらに昭和13年(1938)に現在地へ移築された。

名谷の明王寺には今も移築跡が残されています。

開山堂

上の写真は開山堂の遠景

鐘楼

山門

上の2枚の写真は徳光院の山門

弁天堂

上の写真は徳光院の弁天堂と弁天堂への登り口の鳥居と階段

経蔵

地蔵堂と不動堂

観音像(納骨堂)

ここに川崎正蔵の曾孫のあたる久坂葉子が祀られています。

戒名は清照院殿芳玉妙葉大姉

観音像(納骨堂)は開基川﨑正蔵翁の嗣子芳太郎氏長男武之助氏により1935年(昭和10年)

建立されたそうです。

久坂 葉子(くさか ようこ、1931年3月27日 - 1952年12月31日)は、日本の小説家。

本名、川崎澄子(かわさき すみこ)。

久坂葉子さんは、19才で早くも芥川賞候補になるなど、将来を嘱望されていた作家でしたが、

昭和27年(1952)の大晦日の夜、阪急六甲駅のホームから列車に身を投じ、

わずか21年の短い生涯を閉じました。

十三重の塔

狛犬

ユニークな狛犬です。

朝鮮半島から渡来のモニュメント

本堂の前の石像達

句碑

上の石碑には「百千鳥啼いて今大寺を司る」と書かれています。

ホトギス派の俳人 皆吉爽雨(みなよし そうう)による作品です。

石碑

「花の心を」と書かれています。

「照千里守一隅」と書かれています 銅像は寄進者?

五社稲荷

五社稲荷の一の鳥居

そのついでに徳光院に行き川崎正蔵の墓の写真を撮ってきましたので紹介します。

上述の歌碑は明治のはじめ頃、「花園社」という市民団体が滝の周辺を布引遊園地とし、

平安時代から江戸時代にかけて詠まれた歌を集め36基の歌碑を建立したものです。

川崎正蔵の墓の所在地の住所:神戸市中央区葺合町 布引山2-3 (大圓山 徳光院)

上の写真は川崎正蔵の墓碑です。

戒名の徳光院殿豁堂恵然大居士が刻まれています。

川崎 正蔵(天保7年7月10日(1836年8月10日)~大正元年(1912年)12月2日)は

薩摩出身の財界人、政治家。神戸川崎財閥の創設者。

天保7年(1936)、鹿児島の呉服商人の子として生まれました。

17歳(嘉永6年=1853)で当時唯一の西洋文明への窓口であった長崎で貿易商の修行を積み、

27歳(文久3年=1863)のとき大阪に移って海運業を始めましたが、このときは、

持船が暴風雨で遭難して積荷とともに海没したため失敗しました。

その後1869(明治2)年に、薩摩藩士が設立した琉球糖を扱う会社に就職、

1873(明治6)年には、大蔵省から委嘱されて琉球糖や琉球航路の調査を行いました。

翌年には日本国郵便蒸汽船会社の副頭取に就任し、琉球航路を開設、砂糖の内地輸送を

成功させました。この間に自分の運命を左右するような海難事故に何度も遭遇した正蔵は、

自らの苦い体験を通して江戸時代の大和型船に比べて船内スペースが広く、速度も速く、

安定性のある西洋型船への信頼を深めると同時に、近代的造船業に強い関心を抱くように

なりました。明治維新直後から、新政府に参画した松方正義、五大友厚ら

薩摩藩出身の政治家と深くかかわり造船業の他、海運、貿易、機械、砂糖など

多角経営の事業で成功すると、明治19年(1886)4月神戸で官営兵庫造船所の

払い下げを受け川崎造船所を設立。造船、汽車などの重機械生産で巨万の富を

得て、神戸川崎重工の基礎を築いた。

上記は川崎重工のHPを参照しました。

上の写真は墓所にある墓碑全体で

中央が川崎正蔵、右手は川崎正蔵の妻?左手は川崎芳太郎?

上の写真は墓所の左手手前の聖観音石像

上の写真は墓所の遠景 階段を昇ったところに川崎正蔵の墓所があります。

上の写真は墓所の位置と周辺の地図です。

上の写真は墓園入口の六地蔵

上の写真は墓所の右手にある三重塔 周辺の整備工事中でした。

折角ですので徳光院の境内の写真も紹介していきます。

徳光院(徳光禅院)の基本情報

住所:神戸市中央区葺合町布引山2-3 TEL:078-221-5400

山号:大圓山 宗派:臨済宗天龍寺派 御本尊:十一面観世音菩薩

創建:明治39年(1906) 開基:川崎正蔵翁 開山:高木龍渕禅師

公式サイト:https://www.tokkouin.com/

上の写真は大圓山徳光院の縁起説明板

本堂

上の写真は本堂の遠景

庫裡

多宝塔

上の写真は多宝塔と多宝塔の現地説明板。

徳光院のハイライトは何といっても多宝塔である。

多宝塔は 国の重要文化財になっています。

室町時代の文明10年(1478)に建立されたものである。

本瓦葺、高さ12m。須弥壇に薬師如来像(文明8年(1476)作)および持国天・増長天像を安置する。

塔は神戸市垂水区名谷の龍花山明王寺から移建したもので、明治33年(1900)に川崎家の

所有となり、同家の邸内に移築。さらに昭和13年(1938)に現在地へ移築された。

名谷の明王寺には今も移築跡が残されています。

開山堂

上の写真は開山堂の遠景

鐘楼

山門

上の2枚の写真は徳光院の山門

弁天堂

上の写真は徳光院の弁天堂と弁天堂への登り口の鳥居と階段

経蔵

地蔵堂と不動堂

観音像(納骨堂)

ここに川崎正蔵の曾孫のあたる久坂葉子が祀られています。

戒名は清照院殿芳玉妙葉大姉

観音像(納骨堂)は開基川﨑正蔵翁の嗣子芳太郎氏長男武之助氏により1935年(昭和10年)

建立されたそうです。

久坂 葉子(くさか ようこ、1931年3月27日 - 1952年12月31日)は、日本の小説家。

本名、川崎澄子(かわさき すみこ)。

久坂葉子さんは、19才で早くも芥川賞候補になるなど、将来を嘱望されていた作家でしたが、

昭和27年(1952)の大晦日の夜、阪急六甲駅のホームから列車に身を投じ、

わずか21年の短い生涯を閉じました。

十三重の塔

狛犬

ユニークな狛犬です。

朝鮮半島から渡来のモニュメント

本堂の前の石像達

句碑

上の石碑には「百千鳥啼いて今大寺を司る」と書かれています。

ホトギス派の俳人 皆吉爽雨(みなよし そうう)による作品です。

石碑

「花の心を」と書かれています。

「照千里守一隅」と書かれています 銅像は寄進者?

五社稲荷

五社稲荷の一の鳥居