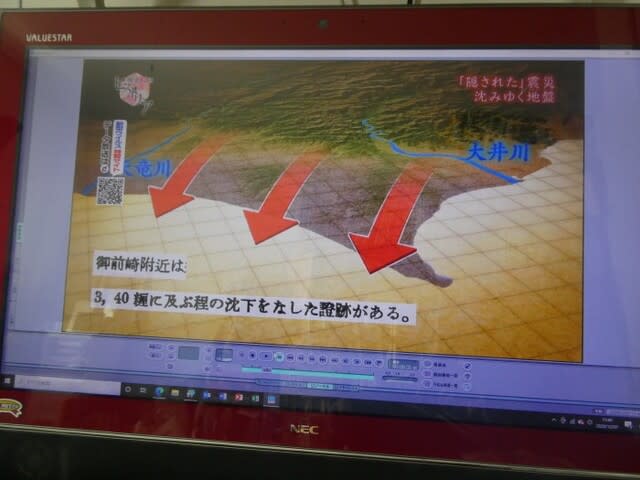

2020年12月7日(月)NHKラジオのきょうは何の日で昭和東南海地震がピックアップ

されていました。昭和東南海地震は昭和19年(1944)12月7日午後1時36分から、

紀伊半島東部から浜名湖沖まで被害をもたらした南海トラフを震源とする大震災

であったが日本軍が太平洋諸島で劣勢の戦況下で情報統制により報道されなかった

ことから2020年3月11日Pm10:30からNHKテレビで放送された歴史秘話ヒストリア

では「隠された震災 昭和東南海地震」というテーマで取り上げられました。

番組内容は以下の通りです。1944年の「昭和東南海地震」は、大きな被害にも

関わらず、ほぼ報道されず、「隠された震災」とも呼ばれる。その理由は、

太平洋戦争の最中だったこと。政府や軍部は、戦争に対する国民の士気が下がったり、

敵に弱みを握られることを警戒。その結果、被災地への支援が遅れ、37日後に起きた

「三河地震」への警戒も不十分になった。国の思惑を史料から探り、天災と人災が

最悪のかたちで融合した震災の実像を描き出していく。

本ブログでは東南海地震に焦点を絞り歴史秘話ヒストリアでの写真を利用して地震の

概要を整理してみた。

昭和東南海地震から76年を経た今、ここ30年以内に東南海トラフによる地震と津波

が来る確率が高いと指摘されている現在、地震・津波への備えを怠ってはならない。

昭和東南海地震の基本情報

発生年月日:昭和19年(1944)12月7日13時36分 マグニチュード:M7.9

震源地:熊野灘沖(南海トラフ) 深さ40km 最大震度:6 津波:8~10m

死者行方不明者:1,223名(愛知438人、三重406人、静岡295人、和歌山51人、岐阜16人、

大阪14人、奈良3人)

過去の南海トラフ地震:安政東海地震{嘉永7年11月4日(1854年12月23日)}から90年

大地震の予兆を警告した今村明恒

地震の神様と言われていた地震学者「今村明恒(元東京帝国大学教授)」は昭和18年

(1943)9月「演習東南地塊の傾動について」という論文で昭和東南海地震の予兆

を指摘し警告していた。(下の2枚の写真)

上の写真は今村明恒が警鐘した内容。

Wikipediaによれば今村明恒(1870-1948)は

1923年に亡くなった大森の後を継いで東京帝大地震学講座の教授に昇進する。

1925年に北但馬地震、1927年に北丹後地震が発生し、次の大地震は南海地震と

考えた今村明恒は、これを監視するために1928年に南海地動研究所

(現・東京大学地震研究所和歌山地震観測所)を私費で設立した。

今村明恒の予想通り1944年に東南海地震、1946年に南海地震が発生した。

東南海地震後には南海地震の発生を警告したものの、

被害が軽減できなかったことを悔やんだと言われる。

関東大震災後に設立された東京帝大地震研究所

上の写真は東京帝国大学の地震研究所の設立当時の建物

上の写真は東京帝国大学地震研究所のスタッフ

関東大震災後に設立された東京帝大地震研究所と今村明恒の活動(上の写真)

上の写真は今村明恒は地震災害を軽減することに対して積極的に発言していると

話す関西大学教授(地震学)の林能成さん

中央気象台の拡充

関東大震災後、中央気象台は倒壊したがすぐに復興再建された。

しばらくの間、神戸海洋気象台が中央気象台の代役を務めた。

上の2枚の写真は中央気象台(現在の気象庁に発展)と当時の職員

中央気象台には地震学、気象学の他、数学、物理、地学他広い分野人材が集められ

総合的な地震研究が進められた。また地震観測網が110か所に増強された。

地震・津波体験談

三重県紀北町で地震・津波を体験した山下正幸さん(82歳)の体験談

地震当時は国民学校1年で7歳であった。津波の凄さと怖さを話されました。

上の写真は被害を受けた地域(赤の部分)

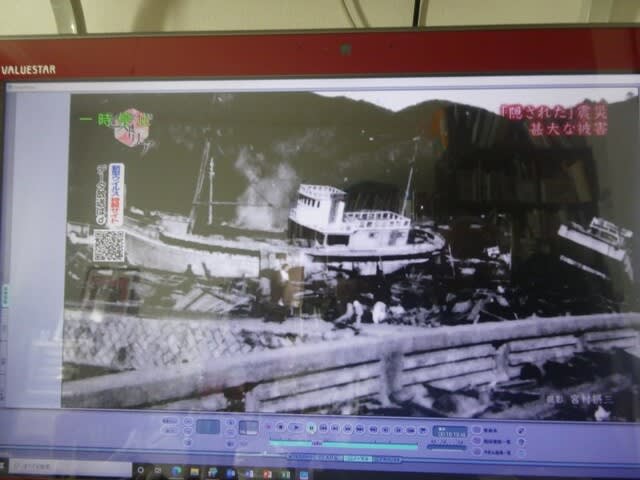

上の2枚の写真は地震・津波被害の様子と被害概要

被害報告書

上の写真は中央気象台が作製した東南海地震調査報告書と中央気象台長の藤原咲平

上の写真は報告を受けた岡田資陸軍中将

岡田資中将の命令で軍需産業の被害について隠匿された。

しかし、米国は地震の情報を察知していた。

地震学者による調査と報告書作成

上の写真は当時の地震研究者

上の写真は報告された報告書

上の2枚の写真は報告書の中身の一部

規制された新聞報道

上の写真は地震翌日(12月8日)の新聞報道

地震被害の写真掲載は厳禁であった。ほとんどが戦意高揚の記事で占められた

上の写真は東南海地震に関する記事(1944年12月8日の新聞記事)

軍需工場の被害

埋立地に多く立地していた軍需工場はこの地震で甚大な被害があった。

上の2枚の写真は中島飛行機半田製作所 と若者(学生)の勤労奉仕及び被害状況

名古屋の周辺は軍需工場の集積地であった。

番組では昭和東南海地震の他に鳥取地震(昭和18年9月10日)、三河地震(昭和20年

1月13日)についても解説された。

これらに昭和21年12月21日に起きた昭和南海地震を含めて昭和4大地震と称される。