国指定 特別遺跡 63カ所のリストを作成してみました。

数が多いので2回に分けて記述していきます。

特別史跡は史跡の中でも特別重要な史跡で世界遺産、国宝、特別名勝、日本100名城

等にもなっている特別史跡も多数あります。

一度は訪問しておきたい場所のリストでもあります。

手元に写真があるものは添付し無いものは公式サイト等、関連サイトにリンクしておきます。

8月16日に投稿した後半のブログにリンクしておきます。

都道府県 指定日 時代

① 五稜郭跡 北海道 昭和27年(1952)3月29日 近世

指定基準:二.都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡

日本100名城でもあります。

② 三内丸山遺跡 青森 平成12年(2000)11月24日 縄文

指定基準:一.貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡

世界遺産にも指定

出典:2021年5月26日、18時過ぎのNHKテレビのニュースより

三内丸山遺跡の基本情報 住所:青森県青森市三内丸山 TEL:017-766-8282

発掘開始時期:平成4年(1992)

遺跡の存在していた時期:約5,500年前~約4,000年前 縄文前期から中期

遺跡からの発掘物のヒスイ(新潟産)、黒曜石(北海道産)からこれらの

地域と交易があったと考えられています。

公式HP:http://sannaimaruyama.pref.aomori.jp/

③ 毛越寺境内 岩手 昭和27年(1952)11月22日 平安

附 鎮守社跡 奥州藤原3代の2代目 藤原基衡 により建立

指定基準:三.社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡

世界遺産。特別名勝でもあります。

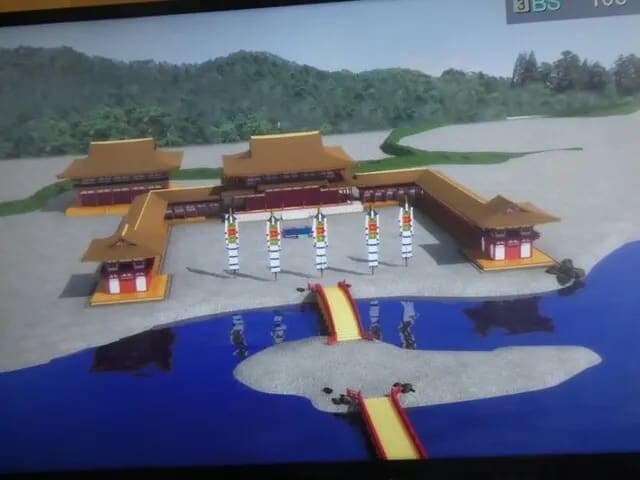

④ 無量光院跡 岩手 昭和30年(1955)3月24日 平安

奥州藤原三代目 藤原秀衡により建立

指定基準:三.社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡

出典:2021年8月31日の朝9時からNHKBSPで放送の中尊寺に関する番組

⑤ 中尊寺境内 岩手 昭和54年(1979)5月22日 平安

奥州藤原三代 初代藤原清衡により建立されました。

指定基準:三.社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡

上の写真は金色堂の正面

出典:2021年8月31日、NHKテレビのBSプレミアムで「平泉 よみがえる黄金都市 ~奥州の

グローバルシティ 全貌に迫る~(2011年)の再放送

覆堂の中に金色堂がありガラスケースに納められて外気と遮断されている。

金色堂は奥州藤原氏の初代藤原清衡により建立された。棟木に天治元年(1124年)の年次と

共に「大檀散位藤原清衡」「女檀 安倍氏 清原氏 平氏」が物部清国を大工として建立した旨の

墨書があり、この年が建立年とされている。

中尊寺金色堂の基本情報

住所: 岩手県西磐井郡平泉町平泉衣関202 TEL: 0191-46-2211

宗派:天台宗 中尊寺開山:嘉祥3年(850)慈覚大師円仁

金色堂建立:藤原清衡により天治元年(1124)に建立

拝観時間:3月1日~11月3日 8:30~17:00 11月4日~2月28日 8:30~16:30

拝観料:大人800円、高校生500円、中学生300円、小学生200円 団体割引あり

⑥ 多賀城跡 宮城 昭和41年(1966)4月11日 奈良

附 寺跡 日本100名城にもなっています。

奈良時代から平安時代に陸奥国府や鎮守府が置かれ、11世紀中頃までの東北地方の

政治・軍事・文化の中心地であった。

指定基準:二.都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡

三.社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡

⑦ 大湯環状列石 秋田 昭和31年(1956)7月19日 縄文

大湯環状列石は、鹿角市十和田大湯字野中堂字万座に所在する2つの環状列石

(野中堂環状列石、万座環状列石)を主体とする縄文時代後期(約4,000年前)の大規模な遺跡です。

三内丸山遺跡をはじめ17の遺跡で構成される「北海道、北東北の縄文遺跡群」として世界遺産に指定。

指定基準:一.貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡

⑧ 旧弘道館 茨城 昭和27年(1952)3月29日 江戸

建物が重要文化財にもなっています。

指定基準:四.学校、研究施設、文化施設その他教育・学術・文化に関する遺跡

文化庁データベースの解説文:

天保十二年(1841)に竣工した水戸の藩学校である。

正庁は文武の試驗をするところ、至善堂は藩主の坐所である。

ともに大規模な書院造である。学校建築の代表作。国有(大蔵省所管)で、

特別史跡に指定されており、茨城県が管理に当っている。

上の2枚の写真は水戸城内の藩校「弘道館」の現状と古地図の中の弘道館

出典:2023年7月29日 16:50~17:58 日本最強の城スペシャル

⑨ 常陸国分寺跡 茨城 昭和27年(1952)3月29日 奈良

指定基準:三.社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡

文化庁データベースの解説文:

常陸国府跡の中心的な建物群と考えられる施設を指定する。

建物群は7世紀末から11世紀にかけての変遷過程が認められる。

国庁に比定される一辺100mの区画は、8世紀前半からおよそ300年は

正殿の中軸線が踏襲されており高い計画性をもつ。

⑩ 常陸国分尼寺跡 茨城 昭和27年(1952)3月29日 奈良

常陸国分寺跡から北西方向に約500mの位置にあり、1590年(天正18年)に佐竹氏が

大掾(だいじょう)氏を府中城に攻めた時に焼失しました。

現在は礎石を残すのみです。

指定基準:三.社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡

⑪ 日光杉並木街道 栃木 昭和27年(1952)3月29日 江戸

附 並木寄進碑

指定基準:六.交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動に関する遺跡,(一)名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢

文化庁データベースの解説文:

日光東照宮への参詣道として江戸時代初期に整備された街道。

杉の植栽は松平正綱によっておこなわれ、慶安元年(1648)に東照宮に寄進された。

以後、幕府の手により厚く保護が加えられた。

杉の樹根を保護するため継続して追加指定しているもの。

⑫ 大谷摩崖仏 栃木 昭和29(1954)3月20日 平安

通称「大谷観音」の名で知られる石造千手観音菩薩立像・石造伝釈迦三尊像・

石造伝薬師三尊像・石造伝阿弥陀三尊像の10体である。

指定基準:三.社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡

⑬ 多胡碑 群馬 昭和29年(1954)3月20日 奈良

多胡碑は、奈良時代初めの和銅4年(711)に上野国の14番目の郡として、

多胡郡が建郡されたことを記念して建てられた石碑です。

山上碑、金井沢碑とともに「上野三碑」と総称される 。

指定基準:二.都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡

七.墳墓及び碑

⑭ 山上碑および古墳 群馬 昭和29年(1954)3月20日 古墳

指定基準:一.貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡

七.墳墓及び碑

⑮ 金井沢碑 群馬 昭和29年(1954)3月20日 奈良

上野三碑の一つ。神亀 3(726)年に立てられた石碑

指定基準:三.社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡

七.墳墓及び碑

⑯ 加曾利貝塚 千葉 平成29年(2017)10月13日 縄文

縄文時代の貝塚および環状集落の遺跡である。日本最大級の貝塚 。

指定基準:一.貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡

⑰ 埼玉古墳群 埼玉 令和2年(2020)3月10日 古墳

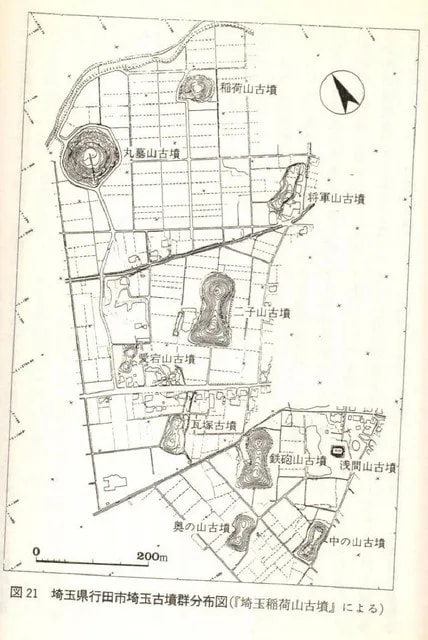

指定基準:一.貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡

上の写真は埼玉古墳群の稲荷山古墳 出典:NHKBSプレミアム 英雄たちの選択

上の写真は埼玉県行田市の埼玉古墳群の全体の地図

出典:白石太一郎著 古墳の語る古代史 岩波書店(2000) Page167

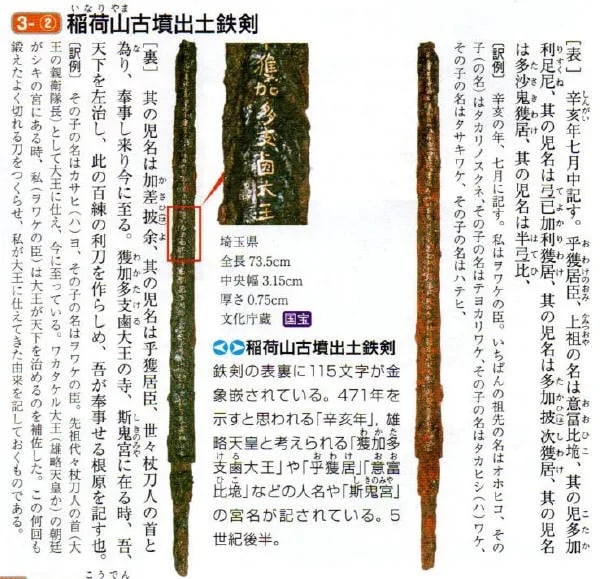

上の写真は埼玉古墳群の稲荷山古墳出土の鉄剣に記載の115字の文字と解釈

出典:詳説 日本史図録 山川出版(2008) Page29

⑱ 小石川後楽園 東京 昭和27年(1952)3月29日 江戸

江戸時代初期の寛永6年(1629)に水戸徳川家初代藩主・徳川頼房(よりふさ)が

江戸の中屋敷(明暦の大火後に上屋敷となる)に築造 。

特別名勝地にも選ばれています。

指定基準:八.旧宅、園池その他特に由緒のある地域の類

⑲ 旧浜離宮庭園 東京 昭和27年(1952)11月22日 江戸

(現在の浜離宮恩賜庭園)特別名勝でもあります。

指定基準:二.都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡

八.旧宅、園池その他特に由緒のある地域の類

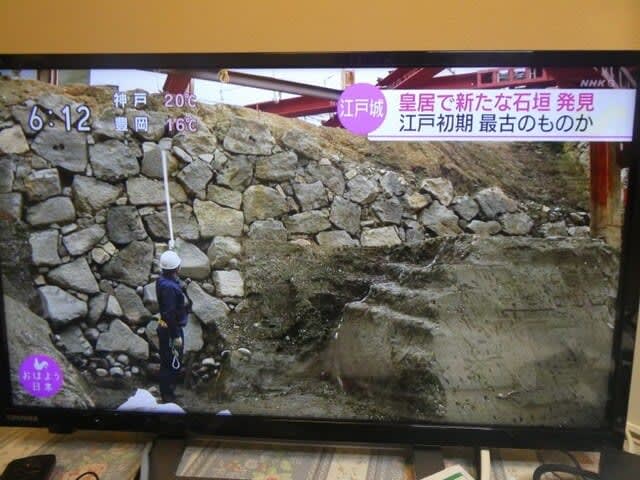

⑳ 江戸城跡 東京 昭和38年(1963)5月30日 江戸

(現在の皇居)

指定基準:二.都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡

上の3枚写真は石垣が見つかった現場を示したもので皇室ゆかりの品々を展示する皇居

東御苑の三の丸尚蔵館脇で尚蔵館の建て替え工事をしている現場で見つかりました。

4月13日、東京都千代田区が報道陣に公開されました。

出典:2021年4月14日、NHKテレビ朝のニュース

㉑ 一乗谷朝倉氏遺跡 福井 昭和46年(1971)7月29日 戦国

遺跡からの出土品(2,343点)は重要文化財(考古資料)

指定基準:二.都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡

三.社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡

六.交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動に関する遺跡

七.墳墓及び碑

八.旧宅、園池その他特に由緒のある地域の類

㉒ 尖石石器時代遺跡 長野 昭和27年(1952)3月29日 石器

尖石遺跡は小学校教師の宮坂英弌が縄文集落の研究を目的に発掘した、わが国最初の

縄文集落研究の地です。

尖石遺跡一帯は現在、尖石縄文考古館を中心に史跡公園として整備されています 。

国宝「土偶」(縄文のビーナス、仮面の女神) が有名です。

指定基準:一.貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡

㉓ 新居関跡 静岡 昭和30年(1955)8月22日 江戸

新居関所(今切関所)は慶長5年(1600)徳川家康により創設されました。

指定基準:六.交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動に関する遺跡

㉔ 遠江国分寺跡 静岡 昭和27年(1952)3月29日 奈良

遠江国分寺跡は、静岡県磐田市にある国分寺の遺跡

遠江国分寺は金堂を中心に、北側に講堂が、南側に中門が配置され、金堂と中門には

回廊が巡っていました。伽藍の範囲は東西180m、南北250m

指定基準:三.社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡

㉕ 登呂遺跡 静岡 昭和27年(1952)11月22日 弥生

登呂遺跡は、静岡市駿河区登呂五丁目にある、弥生時代の集落・水田遺跡。

指定基準:一.貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡

上の写真は登呂遺跡の復元された高床倉庫、住居 撮影:2010-11-14

㉖ 名古屋城跡 愛知 昭和27年(1952)3月29日 江戸

日本100名城の一つ。慶長14年(1609)徳川家康により築城。

指定基準:二.都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡

㉗ 本居宣長旧宅 三重 昭和28年(1953)3月31日 江戸

同宅跡

松阪市殿町にある史跡。 江戸時代の国学者本居宣長が12歳から72歳で亡くなるまでこの家で暮らした。

指定基準:八.旧宅、園池その他特に由緒のある地域の類

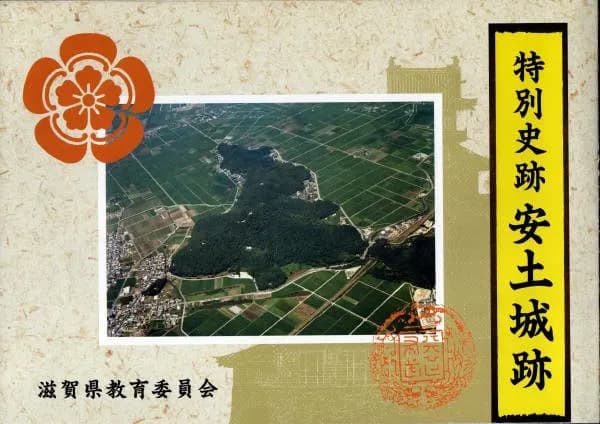

㉘ 安土城跡 滋賀 昭和27年(1952)3月29日 戦国

安土城は、織田信長によって、現在の安土山に天正4年(1576)から始まり約3年後の

天正7年(1579)には天守が完成し信長が移り住みました。大型の天守(現地では

「天主」と表記)を初めて持つなど威容を誇った。

指定基準:二.都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡

上の写真は安土城跡の航空写真

出典:滋賀県教育委員会作成の資料(表紙)

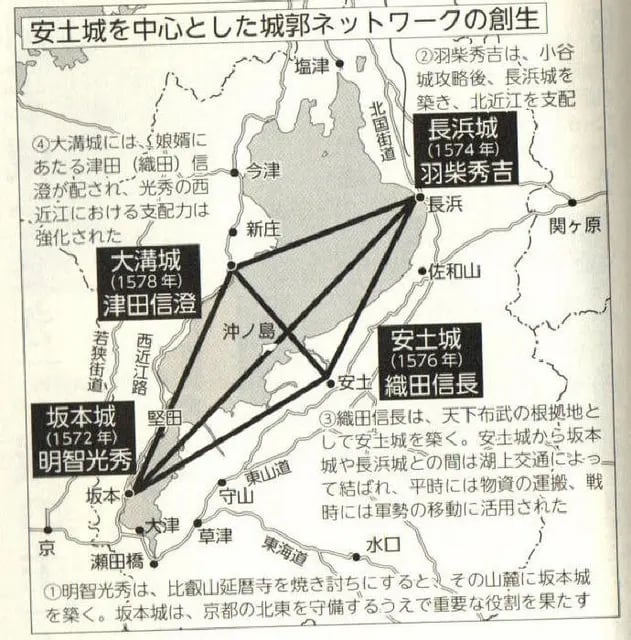

上の写真は安土城を中心としたネットワーク図

安土城に先立ち坂本城が建設されており、安土城は坂本城を参考にしたと考えられます

権威の象徴として見せる城という意味で安土城と坂本城は共通点があります。

出典:外川淳 著「明智光秀の生涯」Page97(2019)

㉙ 彦根城跡 滋賀 昭和31年(1956)7月19日 江戸

国宝、日本100名城でもあります。

1603年(慶長8年)琵琶湖に面した彦根山(別名、金亀山)に彦根城の築城を開始した。

築城には公儀御奉行3名が付けられ、尾張藩や越前藩など7か国12大名(15大名とも)

が手伝いを命じられる天下普請であった。

指定基準:二.都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡

上の写真は彦根城の天守閣 撮影:2020年1月9日

㉚ 鹿苑寺(金閣寺) 京都 昭和31年(1956)7月19日 室町

庭園

世界遺産、特別名勝でもあります。

指定基準:八.旧宅、園池その他特に由緒のある地域の類

金閣寺(鹿苑寺)の基本情報

住所:京都市北区金閣寺町1 TEL:075-461-0013

宗派:臨済宗相国寺派 山号:北山 本尊:観音菩薩(方丈)

開山、開基:足利義満、夢窓疎石

上の写真は最も有名な舎利殿です。撮影:2012-9-5

㉛ 慈照寺(銀閣寺) 京都 昭和27年(1952)3月29日 室町

庭園

世界遺産、特別名勝でもあります。

指定基準:八.旧宅、園池その他特に由緒のある地域の類

上の写真は銀閣寺 撮影:2012-9-5

㉜ 醍醐寺三宝院庭園 京都 昭和27年(1952)3月29日 戦国

三宝院庭園は慶長3年(1598)、豊臣秀吉が「醍醐の花見」に際して自ら基本設計した庭

世界遺産、特別名勝でもあります。三宝院では表書院と唐門が国宝に指定

指定基準:八.旧宅、園池その他特に由緒のある地域の類

㉝ 百済寺跡 大阪 昭和27年(1952)3月29日 奈良

百済寺跡は枚方市中宮西之町 にある寺院跡の特別史跡です。

天平勝宝2年(750年)頃に百済王敬福により建立されたと伝わる

指定基準:三.社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡

㉞ 大坂城跡 大阪 昭和30年(1955)6月24日 戦国

日本100名城でもあります

指定基準:二.都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡

上の写真は大坂城天守閣 撮影:2010-12-7

上の写真は大坂城周辺の地図案内板 撮影:2012-4-6

㉟ 姫路城跡 兵庫 昭和31年(1956)11月26日 戦国

世界遺産、国宝、日本100名城でもあります

指定基準:二.都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡

上の写真は姫路城。 撮影:2023-2-22