残念ながらイカレタ鉛蓄電池を復活させることは出来なかった。

・バイクのバッテリは、ウインカを点滅させる程度には回復したものの、セルを回すには至らなかった。

かなり放電状態で放置してあったので、本格的なパルス充電を50時間程度かけないと駄目かもしれない。

先日購入した5000円の充電器では、10分間位しかパルス充電をしないため、ここまでイカレタのは駄目かも知れない。

・電動リールのバッテリ(12V 12AH)は完全にイカレテおり(6V位しかない)、ふつうの充電器では充電すらできなかったが、本器で12Vまで回復した、でも完全復活にはほど遠く1週間経過すると電圧が8.5Vまで低下、サルフェーションが相当に進んでいる模様。

で、こうなると意地でも復活に向けて動きたくなる。

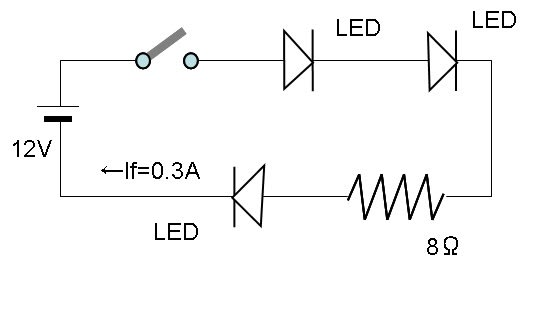

・パルス充電回路の自作

・バッテリの充電状態を測定する手段の入手 (内部抵抗を測る手段を考えるかなぁ)

で、そのためにはやはりオッシロスコープを購入せなあかんが、2万円位を手当てしなければならなくて少々心細い。

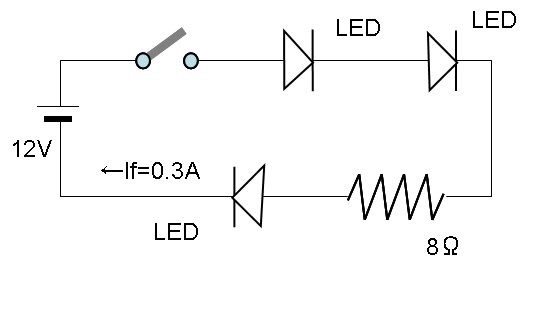

この回路、夜中に眺めていたら中々良く考えられていて、2~3の疑問点はあるも、実績もありそうだし試そうと思う。

だんだんとやる気になってきた。