建石町石神地区は、鰺ヶ沢町役場の東南東約8kmのところ

鰺ヶ沢町役場前から国道101号線の信号を越えて、大間越街道を東へ

約1.5kmで県道31号線に合流して更に東へ進みます

道成りに約5.9kmで交差点の右手に石動神社の社號標が建っています

ここを南へ入って約600mで斜め左へ、約500mで左手に石動神社です

すぐ先(南東側)の道路沿い右側に「餅ノ沢遺跡」の展示館が有ります

前の道路脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

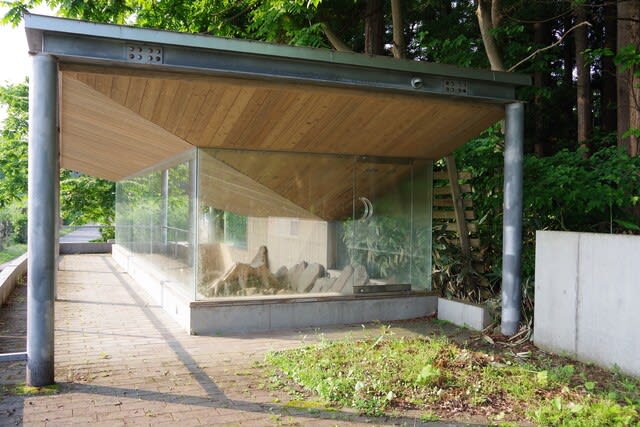

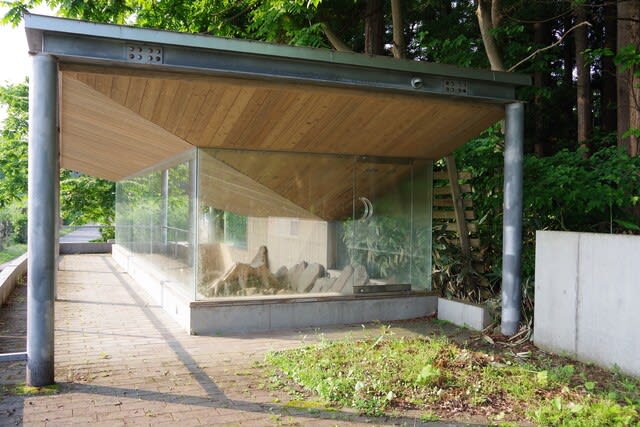

南東側から展示館を見ました

北側がメインの入り口です

餅ノ沢遺跡

餅ノ沢遺跡は、縄文時代前期後半から後期前半(約5500~3500年前)にかけての時期を主体とした遺跡です。

1997年から1998年にかけて実施された県営中山間地整備事業に伴う発掘調査で、竪穴住居跡、石囲炉、配石遺構、石棺墓、埋設土器、土坑、捨て場、遺物包含層などの遺構と、段ボール箱約1000箱もの遺物が出土しました。

特に注目されるのは、石棺墓、大形住居などの特殊な遺構や、赤色顔料入り土器、土偶などの祭祀的性格の濃い遺物です。

餅ノ沢遺跡は縄文人の生死に対する考え方や、祭祀のあり方を考える上で非常に重要な遺跡と言えそうです。

発掘調査・説明文 青森県埋蔵文化財調査センター

北側展示館入口です

第1号石棺墓が発掘調査時のまま展示されています、奥側に立てかけられているのが石棺墓の蓋です

第3号石棺墓と第2号石棺墓の蓋が並んでいます

南側から見ました

南側に展示内容説明です

*石棺墓

石棺墓は、扁平な石を箱型に並べ、その上に蓋石をのせた特殊な形態のお墓で非常に珍しい遺構です。

この見学施設の中には、縄文時代中期の終わり頃(約4000年前)のものと推定される3基の石棺墓が、発掘調査の時のままで保存されています。

蓋石に覆われた状態で確認されましたが、それを取り外して内部を調査したところ、第1石棺墓から副葬品と思われる管玉状の石製品が出土しました。はたして縄文人に階層差はあったのでしょうか。

*大型住居跡

石神神社の西側から検出された大型住居跡は長さが約30mもありました。

調査区域内で全体を検出することはできませんでしたが、何回か建て替えられたようすが伺えます。

その大きさは山内丸山遺跡で復元された大型住居に匹敵し、全国でも最大級の部類に属します。

直径約4~5mの一般的な縦穴住居跡に比べると格段に大きいので、集会所、共同作業所、複合居住家屋など、特別な用途があったものと考えられます。

*赤色顔料の入った土器

石棺墓から約50m程北西で赤色顔料がびっしり詰まった土器が出土しました。

復元してみると、注ぎ口と把手がついた極めて特殊な形の土器であることがわかりました。

もう一点似たような形で内側に顔料が付着し、外側に人面が表現された土器も出土しました。

縄文時代のお墓にはしばしば赤色顔料がまかれた例がありますが、餅ノ沢遺跡の石棺墓にもそれらしい痕跡がありました。

これらの特殊な土器は石棺墓に赤色顔料をまくために使われた可能性も考えられます。

*土偶

狭い範囲の調査であったにもかかわらず、餅ノ沢遺跡からは100点の土偶が出土しています。

十字形の板状土偶が主体ですが、完全な形のものはなく、どこかが欠けています。

これらのほとんどは縄文時代中期の終わり頃のものと推定されますが、この時期のものとしては県内最多を誇ります。

他にもミニチュア土器、土製品、石製品など祭祀に関連する遺物が多数出土していることから、餅ノ沢遺跡は何らかの祭祀を行なった場所である可能性も考えられます。

*三内丸山遺跡(このブログの2012年11月2日投稿、もう10年も前になってしまいましたが)は、、縄文時代前期中頃から中期末葉(約5900-4200年前)の大規模集落跡。世界文化遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」に登録された、国指定の特別史跡でもあります。

*三内丸山遺跡が陸奥湾から約5kmの地点だったのに対して、餅ノ沢遺跡が鰺ヶ沢の日本海からでも約9kmの内陸にあったことを考えると、大型住居跡や石棺墓・数多くの土偶など重要な遺跡であることは明白ですね

では、次へ行きましょう

鰺ヶ沢町役場前から国道101号線の信号を越えて、大間越街道を東へ

約1.5kmで県道31号線に合流して更に東へ進みます

道成りに約5.9kmで交差点の右手に石動神社の社號標が建っています

ここを南へ入って約600mで斜め左へ、約500mで左手に石動神社です

すぐ先(南東側)の道路沿い右側に「餅ノ沢遺跡」の展示館が有ります

前の道路脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

南東側から展示館を見ました

北側がメインの入り口です

餅ノ沢遺跡

餅ノ沢遺跡は、縄文時代前期後半から後期前半(約5500~3500年前)にかけての時期を主体とした遺跡です。

1997年から1998年にかけて実施された県営中山間地整備事業に伴う発掘調査で、竪穴住居跡、石囲炉、配石遺構、石棺墓、埋設土器、土坑、捨て場、遺物包含層などの遺構と、段ボール箱約1000箱もの遺物が出土しました。

特に注目されるのは、石棺墓、大形住居などの特殊な遺構や、赤色顔料入り土器、土偶などの祭祀的性格の濃い遺物です。

餅ノ沢遺跡は縄文人の生死に対する考え方や、祭祀のあり方を考える上で非常に重要な遺跡と言えそうです。

発掘調査・説明文 青森県埋蔵文化財調査センター

北側展示館入口です

第1号石棺墓が発掘調査時のまま展示されています、奥側に立てかけられているのが石棺墓の蓋です

第3号石棺墓と第2号石棺墓の蓋が並んでいます

南側から見ました

南側に展示内容説明です

*石棺墓

石棺墓は、扁平な石を箱型に並べ、その上に蓋石をのせた特殊な形態のお墓で非常に珍しい遺構です。

この見学施設の中には、縄文時代中期の終わり頃(約4000年前)のものと推定される3基の石棺墓が、発掘調査の時のままで保存されています。

蓋石に覆われた状態で確認されましたが、それを取り外して内部を調査したところ、第1石棺墓から副葬品と思われる管玉状の石製品が出土しました。はたして縄文人に階層差はあったのでしょうか。

*大型住居跡

石神神社の西側から検出された大型住居跡は長さが約30mもありました。

調査区域内で全体を検出することはできませんでしたが、何回か建て替えられたようすが伺えます。

その大きさは山内丸山遺跡で復元された大型住居に匹敵し、全国でも最大級の部類に属します。

直径約4~5mの一般的な縦穴住居跡に比べると格段に大きいので、集会所、共同作業所、複合居住家屋など、特別な用途があったものと考えられます。

*赤色顔料の入った土器

石棺墓から約50m程北西で赤色顔料がびっしり詰まった土器が出土しました。

復元してみると、注ぎ口と把手がついた極めて特殊な形の土器であることがわかりました。

もう一点似たような形で内側に顔料が付着し、外側に人面が表現された土器も出土しました。

縄文時代のお墓にはしばしば赤色顔料がまかれた例がありますが、餅ノ沢遺跡の石棺墓にもそれらしい痕跡がありました。

これらの特殊な土器は石棺墓に赤色顔料をまくために使われた可能性も考えられます。

*土偶

狭い範囲の調査であったにもかかわらず、餅ノ沢遺跡からは100点の土偶が出土しています。

十字形の板状土偶が主体ですが、完全な形のものはなく、どこかが欠けています。

これらのほとんどは縄文時代中期の終わり頃のものと推定されますが、この時期のものとしては県内最多を誇ります。

他にもミニチュア土器、土製品、石製品など祭祀に関連する遺物が多数出土していることから、餅ノ沢遺跡は何らかの祭祀を行なった場所である可能性も考えられます。

*三内丸山遺跡(このブログの2012年11月2日投稿、もう10年も前になってしまいましたが)は、、縄文時代前期中頃から中期末葉(約5900-4200年前)の大規模集落跡。世界文化遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」に登録された、国指定の特別史跡でもあります。

*三内丸山遺跡が陸奥湾から約5kmの地点だったのに対して、餅ノ沢遺跡が鰺ヶ沢の日本海からでも約9kmの内陸にあったことを考えると、大型住居跡や石棺墓・数多くの土偶など重要な遺跡であることは明白ですね

では、次へ行きましょう

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます