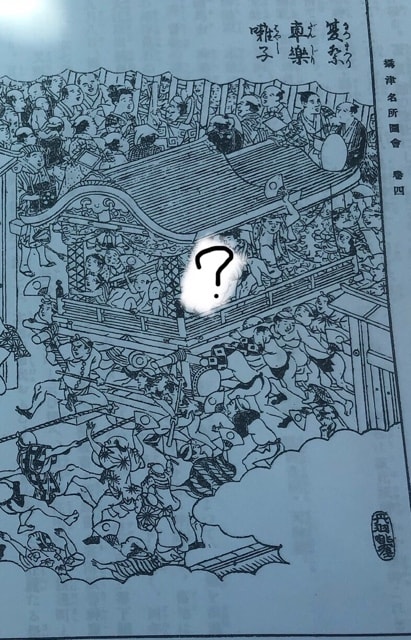

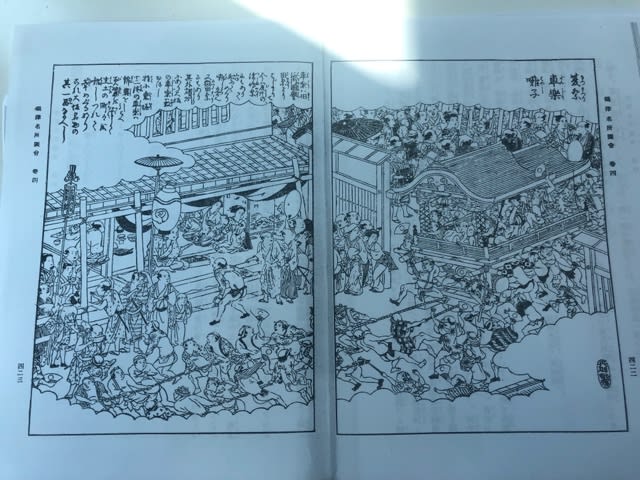

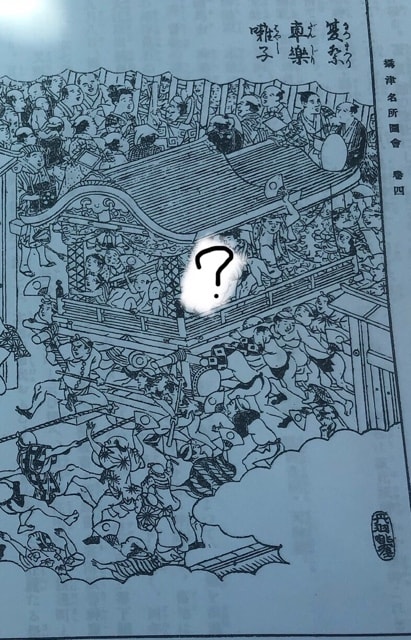

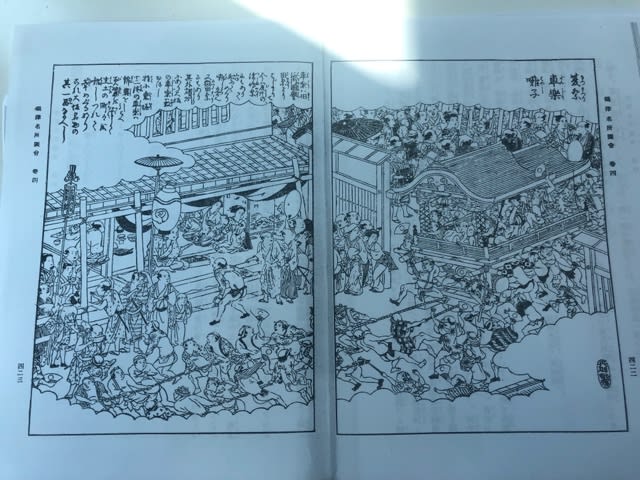

車楽ハ河内国誉田祭よりはじまりて今は尾州の津島祭ありて、船にて巡り囃し立つる也。又熱田祭にもあり其他諸州にあり大坂の車楽ハ数おほし(多し)。特に東堀十二濱の車楽ハ錦繍を引はへ美麗を尽くして生土(うぶすな)の町々を囃しつれて牽めぐるなり。これハ大坂名物の其一品なるへし

車楽ハ河内国誉田祭よりはじまりて

| 『日本の祭と神賑: 京都・摂河泉の祭具から読み解く祈りのかたち』(創元社)2015 |

誉田

の車楽(だんじり)は、古風にして他の囃子とハ違ふ也。

車楽ハ河内国誉田祭よりはじまりて

| 『日本の祭と神賑: 京都・摂河泉の祭具から読み解く祈りのかたち』(創元社)2015 |

誉田

の車楽(だんじり)は、古風にして他の囃子とハ違ふ也。

●はじめに -止まれる地車と止まれないマラソン-

屋台や地車、山車、太鼓台の祭もオリンピックとは深い関係にあるようです。それを紹介します。

来年の夏、世界の国をあげた祭・オリンピック・パラリンピックが東京で猛暑の八月に行なわれます。本来ならめでたい、楽しみと言いたいところですが、残念ながらそうとはいきそうにありません。日本に四季があり、適している気候はやはり十月ころか春頃かになるでしょう。しかし、夏に行なわれます。愚の骨頂ともいえる季節の設定です。地車や太鼓台は、いざとなったら、止まって休憩ができますが、マラソンの場合だと、限界を超えてまで頑張ろうとする危険性は極めて高く、例えば危険性の高い競技のみ別時期や別地域での開催を考えなければなりません。

それはさておき、オリンピックと祭の関わりを見ていきます。

●昭和39年東京オリンピック

昭和39年東京オリンピックの開催を受けて、灘のけんかまつりでは、中村屋台(だったはず)が狭間彫刻をオリンピックの五輪仕様に変えました。

●体育の日の制定と祭、突然変えられた祝日

このオリンピックを境に体育の日が10月10日に制定されました。これをうけて、毎年の祭礼日をこの日に固定する祭がでてきました。さしあたり思いつくのが、下の二つですが、多分もっとあるはずです(^^;

10月9日、10日 滋賀県大津市天孫神社

三木市八雲神社

体育の日に行われている三木市久留美八雲神社の祭

そして、ハッピーマンデー制度(平成10年制定・国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律)で体育の日が第二日曜日の次の月曜日になりました(いつのまにかスポーツの日になっていました。)。それに伴い、祭礼日を人手不足解消のために、この日に合わせたり、その前日の土日に制定する祭が格段に増えました。「伝統の祭の日を休日に合わせるのはいかがなものか」という議論もありますが、管理人も含め、この日程変更に助けられている節はかなりあります。

また、過疎化が進む地域では、背に腹変えられぬ問題の解決策として機能しています。この日があることで、帰省が容易になり祭がなんとか維持できている地域もあります。

ですが、この貴重な祭連休とも言える祝日を、オリンピックのためにかえようとしています。スポーツの日の他には、海の日、山の日です。いずれも祭を維持するための貴重な休日です。伝統文化とやらを大事にする方々がこの日を無理に変える意味は分かりません。また、夏祭の地域では、警備員をオリンピックに取られて、できなくなる地域も出ているそうです。少なくとも伝統的な祭がオリンピックによってできなくなるのであれば、決してゆるされることではありません。

莫大な借金などの問題は管理人には分りませんが、①気候の問題、②祭礼への影響が計り知れないことは子どもでもわかります。

始まってしまったら仕方ないと言うのもわかりますが、打ち水などという悠長なことを言わずに、①は特に危険と思われるものは、日程と場所を変える、②は、祝日の移動の即廃止と、オリンピック誘致した人が責任を持って祭の警備に当たるなどして対応してほしいものです。