ドラマや映画のワンシーンで、祭のシーンはよく使われます。

しかし、屋台・太鼓台や、だんじりを使うとなると、わざわざ地域の人にお願いしたり、逆に撮影を祭の日に合わせたりしなければならないのでしょう、ある程度数は限られてきます。どのような映画やドラマがとられたのかをここで、紹介します。

出演者の役柄が祭関係者でないもの

●鴨川ホルモ-

とある事件をきっかけに管理人は主演の山田孝之が好きではないのですが、この映画は面白かったです。

祇園祭のシーンが出てきます。

●NHKプレミアムドラマ 「歩く、歩く、歩く~四国 遍路道~

2013年1月20日放送

主演の田中麗奈さん演じる遍路を行くOLさんが、愛媛県新居浜市一宮神社を訪れます。境内では庄内太鼓台など二台でてきます。ドラマ中の重要なシーンとなります。検索すると動画が見られるかもしれません。

出演者の役柄が祭関係者のもの

●水戸黄門第26部 第22話 網干の祭の鬼退治 1998年7月13日放送

キャスト あらすじ

グーグルで検索すると動画が見られるかもしれません。

神社は姫路市網干区魚吹八幡神社。出演した屋台は、宮田、坂上、坂出。出演者のチョーサの掛け声のアクセントが練り子と違っています。

管理人が聞いた話では、エキストラとして練り子(担ぎ手)たちはかつらをかぶったと聞きました。

徳川光圀の存命期間である寛永五年~元禄十三年(1628~1701)は、現在のような屋台が魚吹八幡神社にあった可能性は低いと思われます。または、あったとしてももう少し簡素な物だったと思われます。

しかし、三か村の迫力あるチョーサが作品の質を、ん百倍もあげたのは言うまでもありません。

●岸和田少年愚連隊シリーズ

今や大人気芸人となった千原ジュニアさんが主演の中場利一を演じる2本は、いずれも地車で主人公の心情を表そうとしています。この作品は原作・中場利一さんの自伝的小説を元にして映画化されています。中場さんは岸和田市の中之濱で生まれ育ち、地車関係者でもあります。「走らんかい」では木下舜二郎の名前が出てきます。

血煙純情編 1997年

5月か6月のラストシーンでは鈴木紗理奈さん演じるりょうこが「ちょっとだけ夏の

においがした」と言っているのに対して、利一は「また、祭りが来る」で締めくくります。サイトを見ると酷評も目立ちますが、祭をしている人にとっては、なんとなく気持ちがわかる感が出ているように思います。

エピソードファイナル STAND BY ME (紹介映像) 2001年

紹介映像の回想シーンは昭和八年。今となってはロングタイプのパッチが主流の岸和田のだんじり祭りですが、ここでは短いパッチになっており、時代を感じます。

「その祭にどんないわれがあったもんか、そんなことは実はよう知らん。ただわしら気づいたら生まれてて、ほんならそこにそうゆう祭があったという、それだけのことやった。」

という、利一のセリフで本編が始まります。

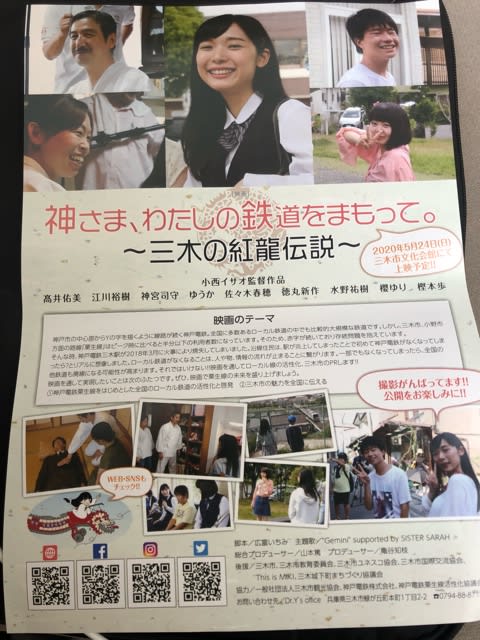

●そして三木も

神さま、私の鉄道をまもって

〜三木の紅龍伝説〜

2020年5月24日 三木市文化会館公開予定

昨年の神戸電鉄三木駅の火災を機に、廃線が囁かれている神戸電鉄粟生線をなんとか存続させようと作られた映画です。

主演ではありませんが下町の法被を着た幼き祭男が出演します。また、祭り当日も撮影が行われます。