「左利き」の漫才

漫才の「左利き」が東京コミック寄席に出演するとのことなので観覧に行きました。会場は健康プラザとしま7Fの上池袋コミュニティセンター和室です。

この日は18組の演芸人がお笑いを披露してくれました。浅草の東洋館にも出場しているぼっけもん、きんぷらも参加しておりました。

左利きの二人は漫才協会に所属しており、浅草の東洋館を主に出演をしている常連です。その他にも豊島区民ひろば駒込や上池袋コミュニティセンターなど豊島区やその他の地域での出演も多くなっております。

左利きの二人はネタの数も多くなってきており漫才界でも中堅の位置におりベテランの兄弟子「宮田陽・昇」の背中を追っている状況です。

1798年(寛永10年)、初代 三笑亭可楽が 下谷神社の境内に寄席の看板をあげたのが、 江戸で最初の 噺家による落語の席だったと言われています。

寄席発祥の地碑は この200周年を記念して 1998年(平成10年)に建てられました。「寄席発祥之地」の文字は 柳家小さん師匠が書いたものである。

発祥の碑の隣に、「寄席はねて 上野の鐘の 夜長哉」という 正岡子規の句碑も建てられています。

演芸人たちの千社札が沢山貼ってありました。

プログラムでは、最初は「紙遊び」です。サンタクロースに扮した林家正楽師匠がクリスマスに関するものを次々に披露していきます。

「紙切り」のコーナーでは、客からの注文を聞いて切っていくもので、通常の寄席と同じスタイルです。寄席では3作品位ですが、この日はたっぷりと時間を要して6作品を披露してくれました。サンタクロースとトナカイ、播磨屋、助六と揚巻、太神楽の仙三郎(リンゴとバナナと出刃包丁)、漫才のナイツ、そして最後は客席にいた子供が差し出したぬいぐるみ人形の紙切りでした。

何を注文してくるか分からない状況で即座に完成していく技は紙切り演芸の巧みの醍醐味です。紙切りを完成させて客席に披露すると、観客からは、凄い!素晴らしい!と万雷の拍手が沸き起こります。

今回、林家正楽師匠の直弟子となる3人(林家楽一、林家富楽、林家楽三郎)が出演して、得意とする作品の紙切りを披露していました。

「シルエット」では、後方の白い幕に次々映し出されるスライド映写です。テーマは「日本の秋と冬」でした。読書、月見、運動会、神輿、紅葉、餅つき、年越しそば、除夜の鐘、初日の出、初詣、宝船、雪合戦などです。よくもまあ沢山の紙切りを作成するものであると敬服してしまいます。今年も林家正楽師匠の「紙切り演芸」をたっぷりと堪能しました。

(2021年12月25日)

相合傘

享年76歳。

林家正楽師匠は2000年に三代目林家正楽を襲名。真打披露興行の時には寄席では落語、講談以外では40日間トリを務めて話題となっていました。観客からのリクエストで即座に紙に切り抜いていく芸風で親しまれて人気がありました。林家正楽師匠が出演をする寄席にはご贔屓の観客も多くおりました。

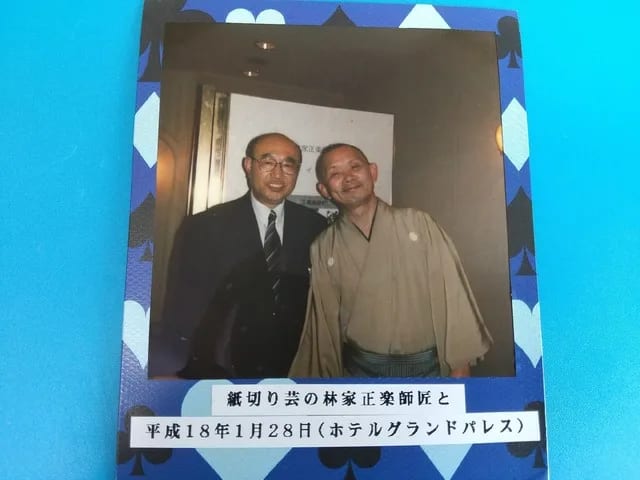

私は林家小正楽時代から長い間親しく交流をさせていただいておりました。

私が主宰する豊島文化研修会では講師として出演していただき「紙切り芸よもやま話」の演題で話をしてくれました。その中で後ろを向きながら背中のところで紙を切っていく演技にはビックリしたものです。

霞会(東京国際大学同窓会)の新春の集いがホテルグランドパレスで開催されたときには、アトラクションにゲスト出演をしていただき、紙切り演芸を多くの霞会会員の皆さんに披露してくれました。

神田明神前の甘酒・天野屋さんへご案内をした時にも家族の方へ紙切りを披露して作品をプレゼントしてくれました。

私も寄席に行った時には、多くのリクエストをして作品を頂きました。「国定忠治」「ジャイアント馬場」「琴欧州」「お江戸日本橋」「ミッキーマウス」「相合傘」「走る馬」「雪の結晶」「宝船」「少女と線香花火」の林家正楽師匠の紙切り作品が残っています。

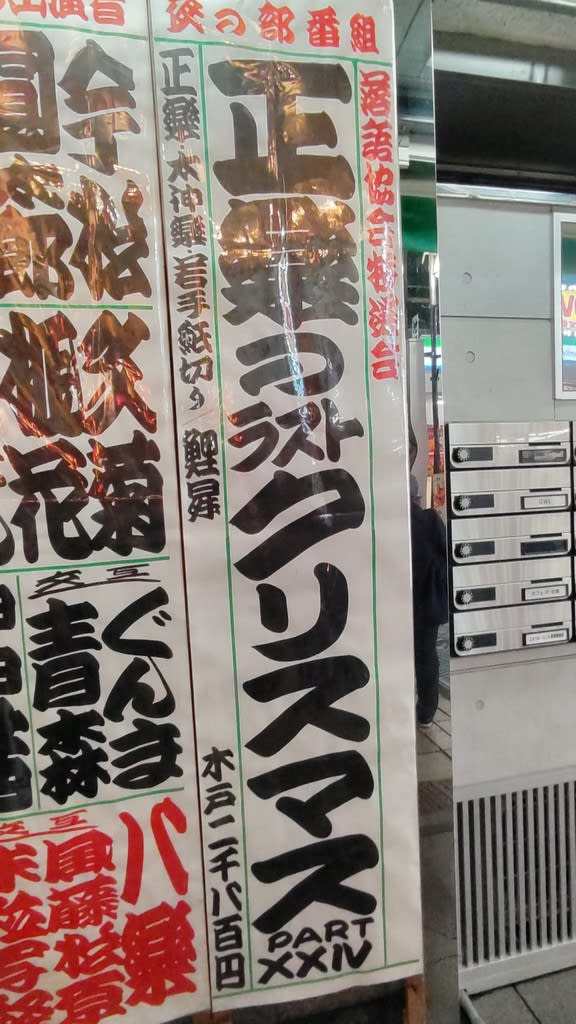

昨年の12月に林家正楽一門が池袋演芸場に出演した「正楽のラストクリスマス」公演を観覧したのが最後となってしまいました。この公演は毎年楽しみに観覧していました。サンタクロース姿で登場してクリスマスや正月に関する作品も披露してくれた姿が印象に残っております。

林家正楽師匠の肉体は亡くなっても、その紙切りの作品が残り、また芸風を語り繋がれていくときには精神はまだ生かされていることでしょう。合掌!

林家正楽師匠

神田明神前の「天野屋」にて

少女と線香花火

ミッキーマウス

走る馬

宝船

クリスマスの夜は林家正楽師匠の紙切り芸を孫を連れて家族で楽しみました。池袋演芸場の「正楽のラストクリスマス(パート24)」の演芸で満席の盛況でした。

最初は、紙遊びとしてサンタクロース姿の林家正楽師匠がクリスマスに関する紙切りを披露しました。二人のサンタクロース、クリスマスツリー、サンタクロースとトナカイ、来年の干支となる二匹の龍。

引き続いて林家正楽師匠のお弟子さん達が紙切りを見せてくれました。女性の林家富楽、北海道出身の林家楽三郎、先代の孫となる林家八楽、ベテランの林家楽一の4名です。犬、客の横顔、徳川家康、上野博士と忠犬ハチ公、文金高島田の花嫁、矢沢永吉、恵比須様、大黒様。

林家正楽師匠による客のリクエスト紙切りは、藤娘、初日の出、初詣の人々、アームストロング、年末ジャンボ宝くじなど。

5歳の孫は、リクスエスとありますか?言われて、大きな声で「ピカチュウ!」と言って、紙に切ってもらい大喜びでした。

番組の中には、滝川鯉昇の落語と翁家社中の太神楽もありました。

ラストは、お馴染みの林家正楽師匠のシルエットです。場内を暗くして音楽に合わせてスライドにより舞台後方にとりつけてある白い幕に映し出されます。 一年の行事が次々に出てきます。

お正月、豆まき、花見、お祭り、山車、神輿、朝顔市、ほおづき市、線香花火、打ち上げ花火、酉の市、七五三、羽子板、羽根つき、除夜の鐘、年越しそばでした。

林家正楽師匠は、この度「松尾芸能賞」及び「浅草芸能大賞」を受賞されたとの報告がありました。おめでとうございます!

正楽のラストクリスマスの看板

池袋演芸場入り口

明神甘酒をはじめ伝統の風味を生かす食品を数々販売している。創業は弘化三年というから、170年もの歴史がある。店頭には「神輿」が展示してある。二年に一度行われる神田祭の本祭りでは、この神輿を女性だけで担いで宮入をする。「天野屋の美人神輿」として評判となっている。神田祭本祭でも、多くの町会神輿の宮入のトリを「天野屋美人神輿」が担当することとなっている。

販売店の隣は、古美術を展示している喫茶部となっている。入り口の雰囲気がまたいい。江戸時代の茶店の雰囲気が味わえる。中に入ると、大都会の喧騒を忘れ、大正ロマン、明治のノスタルジック、江戸の美を観賞しながら、心休まる異次元の空間が存在する。客はいつも混んでいる。名物の甘酒が400円。その他甘味のメニューも揃っている。

天野屋の和風の特別応接室では、6代目ご夫妻をはじめ、5代目天野彌一会長と寿美子奥さんとご家族が集まり、林家正楽師匠を囲んでの懇談のひとときがありました。

正楽師匠はハサミと紙を出すと機嫌よく紙切りを始めた。身体が左右上下に動かしながら、紙のなかをハサミが進んでいく感じ。出来上がったものは会長が午年ということで「疾走している馬」を見事に切り抜いてくれました。更に男と女がひとつの傘に入っている「相合傘」もあっという間に出来上がりました。二つの作品とも紙の途中で切り離していないものだから、切り抜いたところと同じように、周りの残った紙を切り抜いたところが、左右対称に全く同じ切り絵が出来上がっていた。

きやりの女将さんは和服姿でとても艶っぽい人である。天野屋さんとは日頃から親交のある店でもあり、特別に私達に純米にごり酒「さゆり」を振舞ってくれました。

林家正楽師匠は、意気に感じたのか、女将さんに紙切りで「線香花火をする女の子」を作ってくれた。また、この場を大いに盛り上げてくれた由佳子さんには「ミッキーマウス」をプレゼントしてくれました。楽しい懇談のひとときでした。天野彌一会長もとてもご機嫌に酔っていたようです。

漫談のナナオさんから案内がありましたので航空公園にある会場まで観覧に行きました。

ナナオさんが長年心の師匠と慕う青空うれし氏は芸歴70年の大ベテランです。うれし師匠がプロデュースする爆笑バラエティは今回で17回目となります。

青空うれし師匠と長年親しく交流している野球評論家の中畑清氏が特別出演をしておりました。プロ野球への思いを講話として語ってくれました。とても良い思い出として巨人軍時代の長嶋茂雄氏と王貞治氏については楽しく語っておりました。今でも「絶好調~!」の根本理念は持っているようです。歌も披露してくれました。

抽選会では、中畑清サイン入りボールをはじめ沢山の景品を出しており観客を楽しませておりました。

その他の出演者は、漫才界の至宝と呼ばれている宮田陽・昇、漫談界のプリンスと評判のナナオ、親子鷹パフォーマーの石黒サンペイ・ヨンペイ、青森民謡王座の演歌歌手の本間愛音、津軽三味線の山中信人、浪花のおばちゃんエリザベスなどが面白く笑いを提供しておりました。司会は東玉助でした。

ライブで観覧すると迫力と面白さが直接感じることができるのでいつも楽しみです。

中畑清氏による抽選会で盛り上がりました。

青空うれし師匠と中畑清氏の掛け合いは面白かった。

本間愛音さんの民謡と演歌はとても上手でした。

漫才協会の主催で毎月1日から19日まで、漫才をはじめとしてコント、漫談、紙切り、マジックなど落語、講談以外のものを東洋館で公演している団体です。漫才などは通常色物演芸と呼ばれております。

コロナによる制限も解除されて出演者は伸び伸びと演じている様子が伺えます。この日は、人気のナイツがトリで出演しておりました。観客も満席に近く最後まで楽しんでいました。若い女性たちの観客が多かったです。

22組の出演者たちが4時間半たっぷりと笑わせてくれます。

主な出演者は、漫談のナナオ、ぴろき、ねずっち、春風ふくた、漫才のナイツ、宮田陽・昇、Wリンダ、マリア、らくや・てんや、おちもり、コントのプリンプリン。

それぞれ自分の持ち味を表現しながら観客を楽しませておりました。演芸のネタも面白く参考になるものが多くありました。

漫談のナナオさんは、凶悪な事件が多く発生しているなかで、一番安全なところはおばあちゃんたちの原宿と呼ばれる巣鴨である。と面白おかしく話して観客を笑わせます。

若い女性たちにも人気があり、観客の中にも多くの女性たちが来場していてナイツの漫才を楽しんでおりました。演芸場では出演者たちが観客とのコミュニケーションをとるために芸人と客席とのやり取りも盛り上がっていきます。ライブに出演する芸人たちは、観客の受けの状況により進化していくようです。東洋館という浅草の演芸常設館に出演できる芸人は環境に恵まれております。

これからも精進をして楽しい話題を取り上げて観客を喜ばせていただきたいです。そうすれば、東洋館にはいつも観客が来場してくることでしょう。

そして演芸文化の発展に寄与することでしょう。

浅草に「木馬亭」があります。

主に浪曲・講談の定席小屋として、昭和45年から継続しています。

特に黄金期を知る世代からの交代が進み、若手育成の点で大きな役割を果たし続けています。

打ち出し太鼓の前後、場内に古い音源(2代目虎造等)を流し、期待感を盛り上げています。

開場当初から1日1枚、講談を番組に入れ続け、浪曲の会も度々開催していた講談定席の上野本牧亭(平成23年)が無くなった現在、木馬亭は若手中心に貴重な出番を提供しています。

2階は大衆演劇専門の「木馬館」として営業をしております。芝居、日本舞踊、歌謡ショーが楽しめます。

そうだ

東洋館へ

いこう

漫才、漫談、コントの専門演芸場の「浅草東洋館」に行きました。

ベテランはじめフレッシュなメンバーも多数出演をしています。

いつもながら漫談のナナオさんは話が上手です。節分、恵方巻、浅草海苔の話から、コロナの感染とサッカーのワールドカップの観戦を掛けた話まで流暢に話して笑わせます。話題の引き出しを多く持っている演芸人です。すでに7000回のステージを体験している司会者でもあります。

漫才のすず風にゃん子・金魚の掛け合いは観客を引き付けます。後半の金魚のゴリラ演技は抜群です。髪飾りは自作でひな祭りでした。

トリも担当するベテランのビッグボーイズ、宮田陽・昇、ロケット団たちの漫才は間の取り方、話の展開、二人の呼吸など抜群の上手さが光っていて漫才の醍醐味を楽しませてくれました。

中堅となった左利きの小介・ダッシュのコンビは精進している結果が出ております。身体能力に長けたダッシュの演技は観客をハラハラドキドキさせながらもダイナミックに魅せてくれます。後半は小介に恋人が出来てパワーストーンを買わされる話を二人が面白可笑しく展開していきます。

東洋館で漫才を見て話術を学ぶことは、マジックの演技を披露するときにとても役立っております。

予約済看板

浅草六区通りの電燈柱に芸能人の看板がかかっている。

浅草に馴染みの芸人たち。榎本健一、古川ロッパ、渥美清、内海桂子などお笑い芸人が多い。

その中に一枚「予約済」となっている一枚の看板を見つけた。浅草から輩出した大物芸人であり、亡くなった時に掲げるように予約をしていると噂されている。

その人は、「ビートたけし」らしい。

今や、お笑い芸人、映画監督、絵描き芸術家等多彩な才能を表している。

顔写真が表示される時はいつになるだろう。

林家正楽師匠の「ラストクリスマス」(どこへ行くんだサンタクロース)公演を今年も観覧しました。

毎年12月25日に池袋演芸場で開催されて、今回が23回目となります。

林家正楽ファンや女性の常連客たちが多く会場は賑やかでした。

最初は、サンタクロース姿に扮した林家正楽師匠が、クリスマスに馴染みの作品を次々に紙切りをしていく紙遊びです。二つに折り曲げた紙を切っていくとサンタクロース二人の真ん中にはクリスマスツリーや門松が現れます。紙を切り終わって客席に向かって披露すると観客から歓声と拍手がわきます。

和服に着替えて、寄席で演じる紙切りの時間では、通常より多くのリクエストに対応しております。客席から次々に注文を出されますが、一つづつ丁寧に紙切りをしていきます。子猫、有馬記念、出初式、七福神などを切っていきリクエストをした人に贈呈しております。天鈿女命の難しい注文もありましたが、笑顔で応えながら作品を創っていきます。客席に披露すると歓声が上がります。

ラストは、音楽に合わせて紙切りのシルエット上映です。場内を暗くしてスライドにより舞台後方にとりつけてある白い幕に映し出されます。動物やサンタクロースの紙切りシルエットです。ユーモアのあるところでは笑い声が出ています。

流石に紙切り芸の名人であります林家正楽師匠の演芸は、観客を魅了しておりました。

三遊亭圓朝のお墓

東京に「谷根千」と呼ばれる場所があります。谷中、根津、千駄木の地区を称しております。

千駄木駅から三崎坂を登っていくと全生庵というお寺があります。三遊亭圓朝のお墓があり毎年8月の命日には落語家の多くの皆さんが集まり供養参りをして、一般人との交流をするイベントが催されます。

三遊亭圓朝(1839~1900)は、2代目三遊亭円生の門に入りました。18歳で真打となり、芝居道具を用いて世話物を講じ、芝居囃と言われて大いに名を挙げてから落語に専念して創作落語の自作自演に新境地を開きました。

全生庵には圓朝が収集した幽霊図が所蔵されて毎年8月には一般公開をされています。明治時代の剣客で山岡鉄舟の筆で「三遊亭圓朝無舌居士」と墓石に記されています。山岡鉄舟のお墓も圓朝の墓の側にあります。

弁論の指導を受けております不弁会の森陽一郎会長から、広沢虎造の「清水次郎長伝」が送付されてきました。浪曲CD8枚組セットものです。

子供のころラジオで聴いていた広沢虎造の独特のよく通った声の浪曲を再び聴けてとても懐かしく思い出されます。1枚のCDはたっぷりと40~50分あり酔いしれております。

参考資料として「昭和拾五年 大日本浪曲 真打人気競 大番附」が入っていました。東西代表には、壽々木米若、木村友衛、吉田奈良丸。横綱には広沢虎造、梅中軒鶯童はじめ錚々たる浪曲師の名前がずらりと並んでいます。当時の浪曲が華やかな時代であったことが垣間見られます。

森陽一郎会長の不弁短信「浪曲と免疫力」が添付されておりました。

「浪曲を聴くと、免疫力が高まるそうです。

コロナに負けない免疫力を浪曲を聴きながら高めていきます。

林家正楽師匠の紙切り「少女と線香花火」

林家正楽師匠は、客からの注文に対して1分ほどで紙切りをします。

今回は少女と線香花火、パンダ、柳とカエル、打ち上げ花火などの紙切りを披露してくれました。その中で、「少女と線香花火」を頂きました。紙切りは一筆書きのように切っているので、主題を切った残りの部分も同じ模様が見えます。白い紙で切りますので、作品は色紙をバックに使用して貼り付けて見るととても素晴らしい紙切りが浮かび上がります。紙工芸の格調の高さが表出されています。

演芸場では、出演者の名前を掲示するときは、落語や講談は黒字で表し、漫才、マジック、漫談、太神楽、紙切りなどは赤字で表現します。赤字で記載した演芸を「いろもの」と表現しております。