池袋の地名の由来についてはいろいろとあるようです。

現在の池袋駅西口にかつて存在した「袋型の池」を由来とする説。

袋池(丸池)と呼ばれたその池の名前が地名の由来となったと言われています。袋池はかつて農業用水だった「弦巻川」の水源であり、1970年代中頃まで現在のホテルメトロポリタン所在地の北側にあったといわれています。

また、昔の池袋にはふくろうがたくさんいたようです。

それが池袋とふくろうと関連性を結び付けて、池袋地区には多くの場所にふくろうの像やモニュメントが設置されています。

ふくろう巡りの散策も良いですね。

おとぎの国や牧場などのミニチュアが設置されています。

階段のスロープの空間を活用しているので見ながらゆっくりと昇っていけます。

「池さんぽ」の楽しみが増えております。

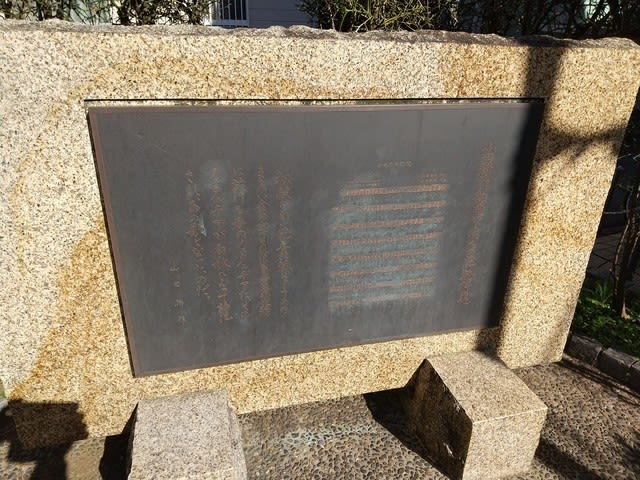

山田耕作作曲の「からたちの花」の記念碑

豊島区南大塚に巣鴨教会があります。大塚駅から三業通りを歩いて5分程のところです。 巣鴨教会は以前は「自営館」という施設で、苦学生に仕事を与え自活しながら学校へ通わせる施設です。山田耕作も少年時には自営館で過ごしていました。

音楽家となり、北原白秋の作詞した「からたちの花」を作曲したのは、少年期の貧しい思い出を網羅した思い出の曲となっています。大塚に関わる人たちは、この巣鴨教会に設置してある「からたちの花」の由来と山田耕作のことをよく話しております。 豊島区でも由緒のある名所です。

一般公開は土曜日・日曜日限定です。

展示内容は3つに分かれています。

コーナー1 「ふくろうの生活」ふくろうやみみずくの特徴、ふくろうとみみずくの関係、自然界における役割について説明。

コーナー2 「ふくろうのイメージ」時代や地域、民族によって、ふくろうやみみずくには様々なイメージを紹介。①学芸・知恵の象徴 ②闇の見張り番 ③神や精霊との仲介役 ④福を招く鳥

コーナー3 「ふくろうのかたち」美術工芸品や日用品まで、ふくろうやみみずくが数多くデザインされています。世界のふくろうグッズのなかから、様式、素材、技法などの特色あるものを展示。①世界の玩具 ②さまざまな素材と技法 ③デザインの変化

雑司が谷の鬼子母神の境内でおみやげとして売られてきた郷土玩具「すすきみみずく」があります。

昔、病気になった母親の為に、親孝行の娘が鬼子母神のお告げにより、ススキの穂でみみずくを作って売り、そのお金で薬を買ったという言い伝えが残されています。健康のお守りとして現在まで続いております。

豊島区内には、ふくろうに関する資料が多く展示されています。池袋をいけふくろうとしてふる里化もしております。

鬼子母神

雑司が谷にある鬼子母神は、安産・子育(こやす)の神様として広く信仰の対象となっています。

もともと他人の子供をとらえて食べてしまう神でしたが、釈迦が子を失う母の悲しみを悟らせたことから改心し、子供と安産の守り神になった。鬼子母神では「鬼」の字の上の点がありません。

大イチョウは、非常にバランスがとれた巨樹です。木に触れると子供が授かるということから「子授けイチョウ」と呼ばれています。樹齢600年以上、幹回8m、樹高30m以上。黄葉したときのイチョウがきれいです。

境内にある上川口屋は、創業1781年、243年も続く東京で最も古い駄菓子屋と話題となっています。

カレーうどんの古奈屋、食事処のときわ食堂、うなぎ屋などは人気があるようです。衣料品店は、老人用の安い商品を揃えており賑わっていました。

イケバスを活用して豊島区内の4ヶ所(池袋駅西口えんちゃん広場、目白駅前広場、サンシャインシティ南入口、大塚駅南口トランパル広場)を巡回しました。

司会はお馴染みの城所信英さんです。音楽をはじめ幅広く知識を持っている方なので説明がとても分かりやすいです。

出演者は、ケン・カタヤマ(テノールアーティスト)、知久晴美(ソプラノ・ハモローザ)、下澤明夜(ソプラノ・ハモローザ)、シェーンパトウ(サックス)、宇津木あい(ヴァイオリン)、高梨雄太郎(シャンソン)の皆さんです。

演目は、フニクラフニクリ、未来、パリの空の下で、オーソレミオ、銀河鉄道999、オーシャンゼリゼです。素晴らしい歌唱を堪能しました。

電気仕様のイケバスを活用して、マイク、音楽スピーカー等の電源を接続しています。災害時でも活躍するイケバスはとても機能的な電気バスとなっております。

JR大塚駅北口駅前広場、南口トランパル広場、大塚駅南北通路には90店舗のブースが出店しております。多くの人が訪れてとても賑わっていました。

大人気の物産展は、大塚南北商店街店舗、その他宮城県、福島県、岩手県、山形県、長野県、埼玉県、新潟県、長崎県などが参加しています。

埼玉県の東松山のみそだれ焼き鳥は人気で長い列ができています。東京ではあまり見かけない珍しいかしらが飛ぶように売れていました。

広場の中央ではイベントが朝から夕刻まで次々に披露されていきます。子供たちにはゆるキャラふれあいタイムがあり風船をプレゼントされていました。

東京よさこいの披露もされています。大塚華麗、池袋笑來会、池袋ヴィーナス、中目黒MGよさこいくらぶが素晴らしい演舞をしており、最後には全団体が合同で総組踊りを披露して、観客から大きな拍手が寄せられていました。大塚阿波おどりの新粋連、フラダンス、歌謡の演歌、ジャズバンド、メゾソプラノなどの披露もあります。

大塚は街ぐるみで毎回イベントを開催して地域の発展に貢献をしております。

埼玉東松山の人気の焼き鳥ブース よさこいチームの総組踊り

堀ノ内橋から山手線とスカイツリーを展望

池袋から王子方面へ結ぶ明治通りが、山手線を跨ぐところは堀ノ内橋と呼ばれております。その橋から大塚方面を見ると山手線の線路の延長線上に東京スカイツリーが見えます。電車とツーショットで撮る写真がとてもいいものです。

堀ノ内橋と大塚駅までは山手線が直線に伸びており、その間には宮仲橋、西巣鴨橋、栄橋、空蝉橋があります。どの橋からも東京スカイツリーは見えます。

下には山手線と湘南新宿ライナー線の線路が並んで通っています。湘南新宿ライナー線が営業を開始する以前は、貨物専用線として活用しており、一般道路を横切っていたために各橋のところには踏切がありました。

今はその湘南新宿ライナーの線路を低い位置に改良しているので踏切はなくなりました。西巣鴨橋は貨物線の上部を通過する山型の橋で踏切は必要なかったのですが、現在は山型からフラットにする改良工事中で道路は通行することができません。

線路が低いところを通過する空蝉橋のところは踏切はなく、以前からフラットに一般道として通っています。

いずれにしても、橋の上から走る電車と高いスカイツリーを一緒に見ることのできる絶景の場所です。

カーブしている山手線

山手線の池袋から大塚へ向かう時に池袋跨線橋のところから大きくカーブしている。昔、山手線の線路を敷設する時、すでに運行をしていた目白駅から巣鴨駅の直線を計画したが、その中央部に東京拘置所(現・サンシャインシティ)があったために新線計画を断念して、新たに池袋駅と大塚駅を新設するようになった。と豊島区立郷土資料館の担当者から聴いたことがありました。

そのために目白から巣鴨に線路を敷設するときに池袋と大塚の間は大きくカーブを描かなければならなかった。その名残が今でも見れます。池袋跨線橋から健康プラザとしまの横を通り堀之内橋のところまでは大きくカーブをしています。

もし、直接に目白~巣鴨間に線路が出来ていたならば、今のような池袋と大塚の街の発展はなかったであろう。昔の駅は街道と交差しているところが多い。目白駅は目白通り、巣鴨駅は白山通りです。しかし、池袋駅と交差する街道はありません。昔のことを知ると面白い事実が出てきます。

雑司が谷旧宣教師館

豊島区の雑司が谷霊園の近くに東京都指定有形文化財「雑司が谷旧宣教師館」があります。豊島区内に現存する最古の近代木造洋風建築であり、明治期の宣教師館として大変貴重なものです。

雑司が谷旧宣教師館は、明治40年にアメリカ人宣教師のマッケーレブが自らの居宅として建てたもので、昭和16年に帰国するまでの34年間この家で生活をしていました。

昭和62年、豊島区の登録有形文化財として登録し、その後、特に重要な文化財として保存、平成4年に指定文化財となりました。その後、平成11年に、東京都指定有形文化財になりました。館内には関連資料等を展示し一般公開を行なっています。洋風住宅を見学するには相応しいところです。

(余談)映画「墨東綺譚」(新藤兼人監督 1992年)では、作家である主人公の住宅として旧宣教師館が撮影された場所でもあります。

大塚大通りの都電16番(大塚~錦糸町)の線路が無くなってから大塚阿波おどりは始まりました。昭和45年から54年が経過しましたが途中コロナなどで中止の年がありましたが、今年は50回目という継続したイベントとなっております。

十文字学園の吹奏楽部によるファンファーレからテープカットが行われ大塚阿波おどりはスタートしました。

毎年出場して観客を魅了しているのは新粋連、盛和連、大塚商興連、サンモール大塚駅前連、空蝉連、巣鴨信用金庫連などです。

桃李連は豊島岡女子高校のクラブ活動「阿波踊り部」の生徒たち、巣鴨小学校の児童たちは巣鴨っ子連で出場。

大塚大通りを通行止めにして催される「阿波おどり流し踊り」は観覧している人たちを魅了しておりました。駅前のトランパル広場では「組踊り」の演舞会場となっています。

なお、50回を記念して賛助出演をしたのが、沖縄エイサー、豊島フラダンス、東京よさこいチームのメンバーたち総勢150名ほどが華を添えておりました。

今年も大塚阿波おどりは成功裏に終了しました。

新粋連 桃李連

東京よさこいチーム フラダンスチーム

空蝉橋(うつせみばし)

♬空蝉橋から さんもーる♬ と、「大塚ものがたり」にも唄われている「空蝉橋」(うつせみばし)は山手線の大塚駅の西側にある跨線橋です。

数年前に改修工事をしてとてもきれいに整備されています。東京スカイツリーが山手線の先方によく見えます。

その昔、セミの抜け殻が付いた松の木(近くの稲荷神社境内)を、明治天皇がご覧になったことが橋の名の由来との説もあります。

空蝉橋からは下り坂を降りていくと大塚駅の改札口となります。

その前にはトランパル大塚の広場があります。朝の6時30分からはラジオ体操が行われております。

空蝉橋から東京スカイツリーを望む 空蝉橋

8月24日(土)15時からトランパル広場と南大塚通りで開催されます。

大塚阿波おどりはコロナ化で一時開催が出来ない時もありましたが、今年は50回目の記念を迎える豊島区大塚の大イベントとなっております。

たくさんの連がある中でも新粋連は本場徳島の阿波おどりにも参加して特別賞を得るほどに熟練した連です。

50回記念となる大塚阿波おどりには、東京よさこいチームやフラダンス、沖縄エイサーのグループも応援に駆けつけて各自の活動模様を紹介して演舞を披露するようです。

毎年前夜祭は、南大塚ホールで開催しておりましたが、現在ホールはリニューアル改修工事中で使用できないためにトランパル広場で開催されます。大塚商業まつりの抽選会も行われます。

今年の大塚阿波おどりの観覧も楽しみにしています。

大塚阿波おどりの垂れ幕

近隣の各町会の人たちがそれぞれ揃いの浴衣で踊っております。

参鼓会の大柴厚三さんたちは太鼓打ちや鉦を鳴らし続けて盆踊りを盛り上げております。

外国人たちも珍しい日本の風習である盆踊りに参加しておりました。

ステージに子供たちが上がり踊り始めると父母たちが近くによって写真を撮っております。

夜になっても暑い気温なので、飲み物やかき氷の出店も行列が長く並んでおります。

みんなが楽しんで輪になって踊る盆踊りは観ていても楽しさが伝わってきます。

浴衣姿の若い女性たちの盆踊り

外国人たちも日本の盆踊りを楽しんでいます。

太鼓打ちや鉦の音は盆踊りを盛り上げます。