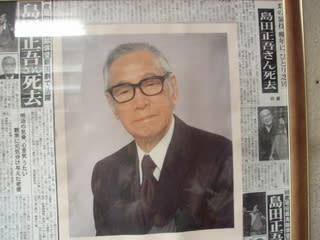

◎辰巳柳太郎氏について

少年時代に養子に出されるも、養家を13件も転々としながら、1926年(大正15年)に旅回りの一座に入り長野で初舞台を経験する。半年後、小林一三主宰、坪内士行文芸部長の「宝塚国民座」に入団、東伍作の名で舞台に立つ。

その後、新国劇の沢田正二郎の魅力に引かれ1927年(昭和2年)、道頓堀の浪花座で公演中の沢田を楽屋に訪ね弟子入りを直談判し新国劇への入団を許される。新国劇での初舞台では『国定忠治』の駕篭かき役を演じた。

芸名を「辰巳柳太郎」と改める。芸名は師匠の沢田が辰年、柳太郎が巳年生まれだったことに由来する。1929年(昭和4年)、沢田が急死すると俵藤丈夫文芸部長によって島田正吾とともに沢田の後継者に大抜擢される。抜擢の理由は沈着冷静な島田と明るく奔放な柳太郎を合わせると沢田の芸風に似たものが出来るだろうという考えからであった。

その後『大菩薩峠』の「机龍之介」や『宮本武蔵』、『無法松の一生』、『王将』の「坂田三吉」などの主人公を豪放磊落に演じきり島田正吾と共に二本柱として新国劇を支える。

戦後になると映画界に進出し1949年(昭和24年)に『どぶろくの辰』で初出演、以降は映画でも島田とたびたび共演したのをはじめ1954年(昭和29年)には日活の映画製作再開に伴い劇団ぐるみで同社と契約、映画界においても「辰巳・島田ブーム」が巻き起こした。

しかし大衆演劇の衰退と共に新国劇の観客数は減少、1987年(昭和62年)、70周年記念公演終了後、新国劇は解散することになる。解散の2年後、1989年(平成元年)に辰巳は世を去った。

弟子に大友柳太朗、緒形拳、笠原章らがいる。

島田正吾・辰巳柳太郎の手形顕彰

1987年(昭和62年)に新橋演舞場で劇団創立70周年記念公演をうけて劇団を解散するまで新国劇の大黒柱として活躍していました。

島田正吾氏95歳の誕生会

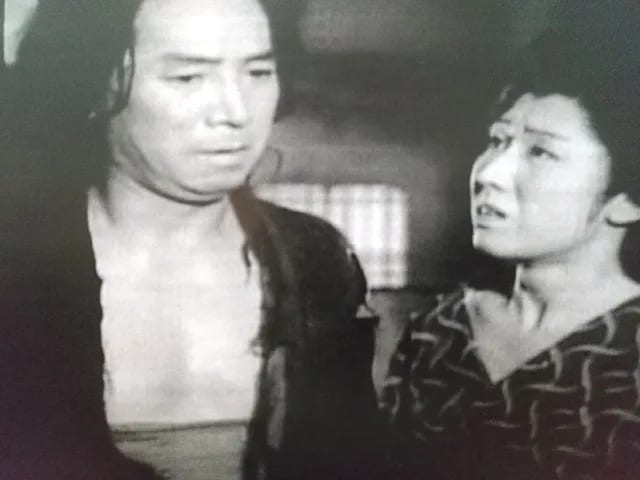

映画「風雲三条河原」で岡田以蔵を演じる

谷口興一先生は東京医科歯科大学医学部の卒業生です。

大学在学中に玄制流空手道の祝嶺正献最高師範と出会う機会に恵まれました。祝嶺正献最高師範からは、空手の指導と人生論を学んでいました。また医学的な面からは谷口先生が知識をサポートしていました。

その後空手を進化させた新武道の理論と実技を祝嶺正献最高師範とともに考案していき、“21世紀への武道・躰道”として昭和40年に創始して日本躰道協会を設立しました。現在ある「躰道」の基礎を祝嶺正献最高師範と形成したのが谷口興一先生であります。

谷口興一先生は、競技大会における審判講習に力を入れて審判員の育成に力を注いでいきました。その研修には、映像をふんだんに用いるなど科学的方法を使用して画期的な指導をとってきました。

躰道の全日本選手権大会の実戦競技の決勝戦での主審審判員を担当した時の谷口先生の所作が鮮明に脳裏に浮かんできます。相対して隙あれば攻撃に出ようとする両選手が運足で移動する。選手が互いに動き始めて接近した瞬間に主審である谷口先生の右手が挙がったが、それは正に旋状蹴りの技が決まった瞬間でありました。

観覧席の観客は一瞬谷口先生の右手に注目が集まり、判定結果に納得しての万雷の拍手が次に沸き起こったのであります。審判は競技の演出者であることを実証した名審判のメモリアルシーンでありました。

谷口先生は、祝嶺正献最高師範が逝去された後は、躰道本院最高会議議長として正統なる躰道理念を伝承していこうと尽力されております。その指導力は卓越したものがあります。人の意見はよく聞いてバランス感覚よく的確にまとめていきます。

その根本的な思想のなかに祝嶺正献最高師範の唱えていた躰道の理念が活かされております。一回りも二回りもスケールの大きな人で、私が最も尊敬する人物の一人であります。いつも哲学を含んだ人生論なども話してくれる素晴らしい人です。それが谷口興一先生であります。

駅ホームのいす席(赤羽駅)

鉄道駅のホームの椅子やベンチは線路側に向いているところが多い。駅のホームには傾斜があるところが多く、以前赤ちゃんが乗った乳母車が動き出して線路に落下したとのニュースがありました。今は多くの駅でホームドアが徐々に設置されています。

大阪環状線に乗車した時にホーム上の椅子席が線路の反対側の壁際に縦に一列に並んでいることを見たことがありました。

赤羽駅のホームには、線路と並行して椅子席が並んでおります。何かその方が安全に感じます。今後このような線路と並行した駅ホームの椅子席が増えていくことでしょう。

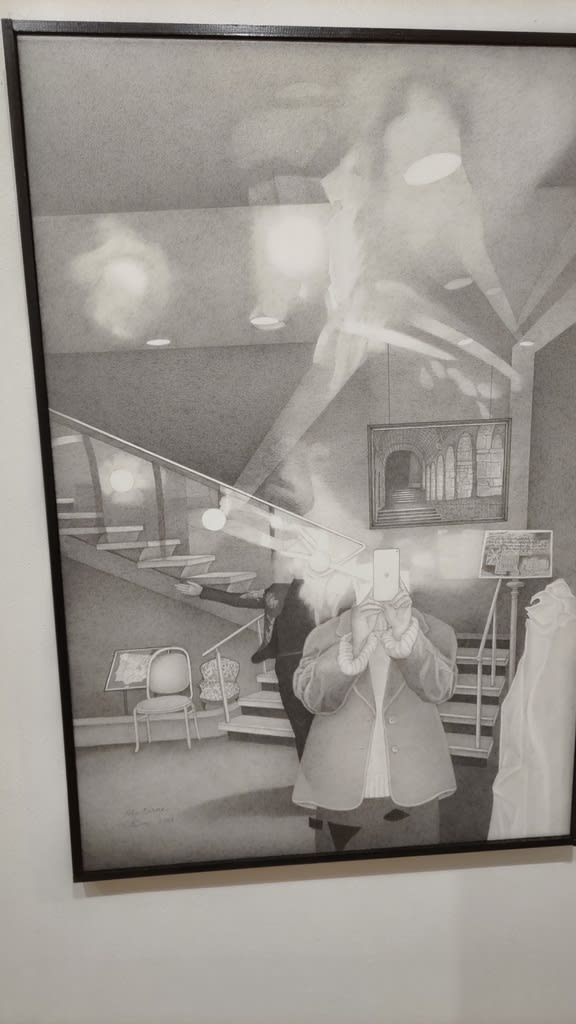

この画廊では2年おきに個展を開催して今回が5回目となります。多くの人が来場しておりました。

鉛筆画の迫力のある作品が展示されております。

富山恵美子先生と写真に写っているのは「ザビエル城」です。スペインに留学している時に現場を実際に観ており作品としたものです。

戦後まもなくできた横浜元町のダンスホール「山手舞踏場(クリフサイド)」は和洋折衷の建物が現在も残っている。一晩だけのバーが開かれた時、富山恵美子先生はそこを訪れて記憶した作品。その他にも「バラの花」「幕開け」などが観覧できます。

画廊宮坂の個展で、宮坂オーナーから「人物画は歴史に残るよね」と言われたことが、人物が登場する作品が描かれた。新しい試みです。と語っております。

毎回、富山恵美子先生の個展を鑑賞しておりますが、ダイナミックでもあり繊細な画法はとても素晴らしいものです。

山手舞踏場 山手舞踏場(2)

中央は「幕開け」 画廊宮坂

女性とふくろう

復習では、黒の探偵コンビの演じ方を行いました。その中で嘘の切り方を採り入れると演技に幅が出て深みが出るようです。

研修は数当てです。6枚のカードの中から好きな数字を一つ選んでもらい、その数字がどのカードにあるかと表明することで選んだ数字を当てるものです。新しく参加した人はとても不思議に感じておりましたが、長く参加している人たちはカードの番号を聞いただけで見事に選んだ数字を当てておりました。

後半は観客の本当の答当て「ゼムクリップ」の研修を行いました。

一人の客に好きな動物を紙に書いて他の人たちに見せてから四つ折りにしてクリップで止めて箱の中に入れます。他の人たちは最初の人とは別の動物を紙に書いて四つ折りにしてクリップで止めます。その間演者は部屋の外に出ており、すべての人が箱に入れたら部屋に戻ってきます。箱を十分に振ってから中に手を入れて一枚の紙を取り出して読み上げると最初に好きな動物を書いた人のものと一致していました。

発表は、「ピラミッドの謎」と「最後の残るカードは8」を披露しました。

ピラミッドの謎の演技

ピラミッドの謎の演技モネがカキ養殖業者の娘であることで大島のヤマヨ水産の作業場を撮影現場に活用しておりました。ヤマヨ水産は躰道仲間の小松武さんの会社です。ドラマでは永浦水産となっています。撮影終了後にこの看板を譲り受けヤマヨ食堂のところに飾ったところ、ヤマヨ食堂に訪れる人たちが記念になると看板と一緒に写真撮影をしていくようです。

モネたちが通っていた学校のシーンでは地元の生徒たちもエキストラとして参加していました。東北地区躰道大会で優勝をした小松優さんも参加していたとのこと。

大島の田中浜は、砂浜のとてもきれいな場所で朝ドラの中でもよく撮影をしておりました。「おかえりモネ」の素晴らしいラストシーンもこの田中浜で行われたものです。

撮影終了後にヤマヨ水産に訪れた出演者の藤竜也さんと竹下景子さんはとても楽しい印象を受けたようです。ヤマヨ食堂が開店した時には竹下景子さんから役名(永浦雅代)の名前で素敵な祝い花が贈られてきたと小松武さんはエピソードを話してくれました。

朝ドラの「おかえりモネ」が終了した後、気仙沼大島のヤマヨ水産、ヤマヨ食堂に来る観光客が多いようです。

朝ドラ「おかえりモネ」の永浦水産 ドラマのモデルとなったヤマヨ水産

気仙沼大島大橋 ヤマヨ水産のカキ筏と大島大橋

気仙沼大島大橋 ヤマヨ水産小松さん一家

気仙沼内湾・魚市場

①コの字岩壁 出漁船が出発する時に乗組員の家族や友人たちが航海の安全と大漁を願い、5色のテープなどを使って岸壁からお見送りする場所。ドラマのタイトルバックの撮影地で七色の布を持って走っていました。

②浮見堂 海上の遊歩道から停泊中の漁船が並ぶ気仙沼湾の風景が展望できました。立ち姿の恵比寿像は大漁を祈願する気仙沼のシンボルです。

③PIER7 モネの職場(海のまち市民プラザ)として劇中に登場した場所。市民が自由に使えるシェアスペース、コミュニティFMラジオ気仙沼があります。

④出漁準備岩壁 劇中のフェリー乗り場までの道。道沿えを歩けば漁船がずらりと並んでいます。出港準備の漁船も見られます。

テレビの画面で見ていたところを実際に散策できてとても良かったです。

市民のコミュニティースペース コの字岩壁

浮見堂の海上遊歩道 出港準備中の漁船

大漁を祈願する立ち恵比寿像

法形競技、実戦競技の個人戦及び団体戦と団体展開競技が行われました。競技進行もプログラム通りに進んでいきます。進行スタッフたちが慣れていて、選手の誘導、タイム表示、審判用用具の準備、競技結果などをスムーズに対応しておりました。

熱戦を繰り広げられた結果、最優秀選手賞には男子の部では佐々木尚希選手(宮城県)、女子の部では小松優選手(宮城県)が受賞しました。

特に小松優選手(高校2年)は実戦競技で優勝、団体実戦競技でも優勝、法形競技では2位と立派な成績を収めていました。父親が小松武師範、母親の小松万里子師範も躰道の指導者であります。小学校へ入学する頃から両親に躰道を学んでおり、その後出場する全国少年少女優勝大会、東北地区優勝大会、宮城県優勝大会など各種大会での優勝実績がありました。高校生になっても躰道の稽古を続けて精進しており、一般の部に出場するようになってもよい成績を残しております。各種大会で優勝するたびに気仙沼新聞、河北新報などに採り上げられて掲載されていました。

NHKテレビの「50のボイス」番組にも出場して、躰道で優勝したことが報じられていました。

今後は全日本躰道選手権大会や世界躰道選手権大会での活躍が期待されている小松優選手です。

閉会式では、志摩制基審判審議長から大会の講評が述べられました。

小松優選手の法形演武 躰道五条訓を指揮する小松優選手

小松武審判長(気仙沼総合体育館) 大会講評をする志摩制基審判審議長

開会式の時に祝辞を述べさせてもらいました。

「この東北地区大会が開催された経緯についてお話をします。私が仙台に赴任していた時に東北各県の躰道指導者たちと交流を重ねていました。昭和47年、東京から躰道創始者である祝嶺正献最高師範を仙台にお迎えして、東北の各県指導者たちにも集まってもらい懇談会が開かれ、その中で東北地区大会の開催することが決まりました。

翌年の昭和48年に福島市で第1回東北地区躰道優勝大会が開催されました。第2回は青森県弘前市、第3回は宮城県石巻市で開催されました。その後毎年各県が持ち回りで東北地区大会が開催されてきて今回が第50回記念大会となりました。

その間、東北地区で指導的立場である志摩制基師範や工藤善己師範の指揮により大会開催実績を積み重ねてきました。その大きな要因は、躰道の正統な理念と実技を継続してきた真摯な東北気質の賜物であります。東北人の素晴らしさと逞しさが垣間見えます。益々精進をして躰道の発展を祈念しております」

東北地区大会の初期の頃の模様と50回大会まで継続されてきた努力について祝辞を送りました。

開会式では、勝沼栄明大会会長、日本武藝躰道三代宗家祝嶺正献先生、小野寺五典衆議院議員、菅原茂気仙沼市長たちが来席されてご挨拶がありました。

選手宣誓は木村貴希選手(宮城県)が行い、躰道五条訓は小松優選手の指揮で選手全員が唱和しました。その後、競技は開始していきました。

第50回東北地区躰道優勝大会横断幕 躰道紋章と創始者祝嶺正献先生

第50回東北地区記念プログラム表紙 各種目の入賞者のメダル

群林堂の「豆大福」

護国寺前の音羽通りを行くと群林堂があります。

「豆大福」が美味しいとの評判のお店です。予約不可で行列しても食べたい逸品と話題の豆大福。

向かい側には出版社の講談社があります。作家の松本清張や三島由紀夫も好んで食べていたという。

開店は午前9時30分。開店まで待っていました。お店は予定の10分前に暖簾を出してお店に客を招き入れていました。

何時も来るときは売れ切りや定休日で購入することが出来なかったことが多かったので、今朝はラッキーであると開店早々「豆大福」を購入してすぐに家に帰る。

群林堂の「豆大福」は購入したその日に食べてほしいとのこと。

レトロな包み紙がとてもいい。豆大福は直径6センチほどで、一個の中に赤えんどう豆が30個くらい入っていて歯触りがとても良い。大福の中の餡子が美味しくて絶品です。

希望していた群林堂の「豆大福」を食することが出来て良かったです。

気仙沼大島で自宅やカキの養殖場(ヤマヨ水産)が被災し、その後、養殖を再開させた小松武さん(45)は「『体に気をつけて仕事に励んでください』とおことばをいただき、とても感激しました。今回の経験を糧に、よりよい漁業やまちづくりに励んでいきたいです」と話していました。

東日本大震災大津波で被災をした小松武さん一家。牡蠣養殖いかだは流され、牡蠣処理工場と自宅が全壊してしまいました。その後、避難所、仮設住宅と困難な生活をしている中、常に前向きに活動をして牡蠣生産に力を注いできました。今ではオーナー制度を立ち上げて順調に進んでおります。

小松武・万里子夫妻は東京国際大学躰道部の出身で、今では躰道の素晴らしい指導者となり、地元の大島小学校で子どもたちに指導をしております。各種大会に出場する選手たちは入賞実績を積み重ねております。

娘である小松優選手は全国少年少女躰道優勝大会で優勝しました。小松武さん一家は、先日のNHKテレビ「50ボイス」でも、優さんが出演をして「躰道」を紹介しておりました。

(2021.3.20)

浅草寺参道の仲見世

「仲見世」は浅草寺の表参道である。雷門から宝蔵門まで長さ約250mにわたって、参道の両側に朱塗りの店舗が並ぶ。日本で最も古い商店街のひとつであり、いつも活気に溢れている。

仲見世という名は、浅草広小路(現在の雷門通り)あたりに並ぶ店と浅草寺観音堂前に並ぶ店との中間、つまり「中店」ということからこの名で呼ばれるようになったともいわれている。

流石に東京の代表する観光地・浅草です。仲見世には玩具、菓子、着物、土産物などを観光客の好みのものを販売するお店が多くあります。

宝蔵門寄りの店は20軒の水茶屋があったことから俗に「二十軒茶屋」といい、美人の看板娘を置いて人気を集めたようです。看板娘に惚れ込んで朝から晩まで茶を飲み続ける者もおり、川柳に「おおたわけ 茶店で腹を 悪くする」と詠まれた。とのエピソードがあります。