横浜駅西口のオブジェ「あら、今日は」

横浜駅西口の高島屋前の広場には多くのオブジェがあります。

彫刻家の工藤健氏の作品「あら、今日は」というタイトルの彫刻は、女性たちが街で偶然に出会い挨拶をしているところを表現しているもの。

黄金色で全身を表現している女性像もあります。

向かいにあるシェラトンホテルは躰道の親しい仲間の湯浅俊一先生とよく「躰道の組織運営について」打ち合わせをしたところです。

店内は20席ほどのこじんまりとしたカウンターとテーブル席です。

お土産用(600円~)として販売しているお店と観光客用として切り売りしている店は3軒ほど離れています。切り売りの店は行列ができて玉子焼きの製造が間に合わないほどです。

築地の場外市場は観光客にも人気の場所で道を歩くのに困難なほどです。飲食店も賑わっております。

深川不動尊

深川不動尊は東京都江東区富岡にあります。

成田山新勝寺の東京別院となっています。

本堂では、毎日、護摩供養が公開で行われております。誰もが無料で入れます。

本堂の裏手には内仏殿があります。4階は大日如来を安置する宝蔵大日堂であります。

4階の天井画は中島千波の作。とても立派なもので実物大の物が展示されています。

成田実生選手は淑徳巣鴨高校の2年生です。この高校はかつて池江璃花子選手も通っていた学校です。成田実生選手は池江璃花子選手に憧れて淑徳巣鴨高校を選んで進学をしました。

学校の校舎には成田実生選手の活躍した記録が懸垂幕として掲示されています。

明治通りの掘割バス停留所前に学校がありますので多くの人の眼に入ります。

高校の懸垂幕(成田選手の偉業)

天祖神社は、昔の巣鴨村の鎮守様で、鎌倉時代末の1321~4年に、領主の豊島氏が伊勢の皇大神宮の神様をお迎えしたのが最初であると言われております。

例大祭は、毎年9月17日でその前後の土・日曜日には百基近くの神輿や山車が繰り出される盛大なお祭りとなります。

現在、本殿と拝殿の屋根の吹き替え工事を行っています。

境内には立派な夫婦銀杏の樹木が並んでいます。また記録に残る天祖神社の姿が写真掲示されています。

大塚天祖神社

記録に残る天祖神社の姿

午前6時30分から始まるラジオ体操に参加することを目的にして、5時30分に家を出ます。今はもうかなり明るくなってきました。

散歩ルートは同じ道を通らない周回コースを設定しており、南コースと北コースを交互に実施しています。

1時間ほどの散歩で、大塚駅前のトランパル広場に到着します。

そこには広場の清掃をしている人、花壇の手入れをしている人などもおります。広場にいる人たちに朝の挨拶をして定位置に着きます。ほとんどの人が自分の定位置を決めているようです。

世話役の城所信英さんが前列について参加者に向かうように準備をするとラジオ体操が始まります。参加者はお年寄りが多いですが皆さん元気です。

トランパル広場の横を東京で唯一残っている都電(サクラトラム)が走っていく風景がとても良いもので好きです。ラジオ体操が終わると身体が軽くなり柔軟になった感じがします。

ラジオ体操が終わると、都電沿いのバラロードを通って向原からイケサンパーク、東京国際大学池袋キャンパスを歩いてきて、家に到着するのが7時です。

1時間半の散歩で、徒歩数は8000歩ほどで6kmの距離です。毎日朝の散歩が出来ることは、若いころから躰道を試みて動くことが好きなことも大きな要因であると考えております。

世話役の城所信英さん

大塚トランパル広場と都電

豊島区ミュージカルは、豊島区の歴史や文化の魅力を伝えています。今までに公演したものは、豊島区の花ソメイヨシノ、すすきみみずく、富士塚、谷端川、トキワ荘と雑司が谷隧道などをテーマにしたものがありました。

今公演は、巣鴨プリズン~サンシャインシティで東池袋をテーマにした作品で「IKEBUKURO EASTSIDE STORY」です。

二部構成となっていて、第1部は戦中・戦後の東池袋物語(根津山、空襲、巣鴨プリズン)。第2部はサンシャインシティ、イケサンパーク、キッズパーク、水族館、プラネタリウム、南池袋公園などを歌と踊りでつないでゆくレビューであり、華やかなミュージカルが披露されました。

会場のロビーでは、根津山と巣鴨プリズンの歴史パネルや東池袋案内、そして毎公演に観覧に来ていた高野之夫前豊島区長の絵画作品集などの展示もありました。

ミュージカルのラストは(第九交響曲「合唱」)を出演者全員で披露されていて、来場者を魅了しておりました。

いつもながら劇団ムジカフォンテの豊島区ミュージカルの素晴らしさに賛辞を送ります。

根津山と巣鴨プリズンの歴史を展示

高野之夫前豊島区長の絵画作品の手はがき

牛込橋

牛込橋は千代田区富士見二丁目から新宿区の神楽坂に通じている早稲田通りに架かっています。

この橋は牛込見附門とともに寛永13年(1636)阿波徳島藩主蜂須賀忠英によって建設された橋で当時千代田区側は番町方、新宿区側は牛込方と呼ばれ、旗本屋敷が並び、その間は深い谷だったのを、水を引いて堀としたものです。

牛込見附門の角には日本歯科大学の大きなビルが建っています。

牛込橋の下は総武線の飯田橋駅のホームとなっています。

この駅のホームはカーブをしていて電車の扉とホームの間が広いのでとても危険でしたので、新宿寄りに100mほど移動したところに直線の新しいホームが出来ています。

その老舗を誇る鮮魚商「魚國商店」の直営店が小田原駅のラスカにあります。

平成17年にオープンさせて話題となり人気店として来店客を増やしています。相模湾の新鮮な地魚はもちろん、農産物や酒は相模産にこだわっています。素材のよさを活かした料理を楽しむことができます。

この日は、美味しい刺身定食を注文しました。新鮮な魚5種が盛り付けてあり、美味しいご飯とみそ汁、漬物と食して堪能しました。流石老舗の伝統を保っている美味のお店です。

小田原では、日本料理の「だるま屋料理店」(創業明治26年)、箱根の入り口にあるうなぎ亭「友栄」など美味しいお店があり、利用することが多いです。

竹早高校の先輩「緒形拳氏」

緒形拳氏は、東京都立竹早高校では私の七年先輩にあたる方です。国語の時間に国広教諭から緒形拳氏についてのエピソードをたくさん聞いておりました。秋の文化祭を迎えるころになると授業を抜け出して出演する演劇の稽古に熱中していた。

憧れの新国劇に入団するとNHKの大河ドラマの「太閤記」の主演に抜擢されて名声を得るとともに人気俳優となった。国広教諭の話に影響されて緒形拳先輩の所属する新国劇をよく観劇するようになりました。

劇団若獅子(新国劇の継承劇団)の「国定忠治」公演に客演として出演をしていた緒形拳先輩に打ち上げパーティーで一緒になったときに、「緒形拳先輩、母校である竹早高校同窓会(篁会)の会長になってくれませんか?」と話をすると、緒形拳先輩はにっこりと笑いながら「俳優を引退した時に考えてみるか」との回答でした。

後からよく考えてみると俳優には引退はなく、緒形拳先輩も最後まで映画やドラマに出演をしていて亡くなってしまいました。相手を気遣う見事な返事であったことを後から認識しました。

緒形拳氏は、日本の男優の中では5本の指に数え上げられる名優であると思っております。(2000.11.25)

37歳の時に、王子に製紙工場を構え、その工場を見晴らすことのできる飛鳥山に住宅を建てました。

現在、飛鳥山旧邸跡地には邸宅の一部「晩香盧」と「青淵文庫」が当時の面影を残しております。旧渋沢庭園は樹木に囲ませた閑静なところにあります。その一角には渋沢栄一翁の立銅像があります。

旧邸跡地のすぐそばには、「渋沢資料館」と「紙の博物館」もありますので見学するのにはよいでしょう。

最初の研修は、奇術史研究家の河合勝先生から指導をしてもらった「和妻」です。

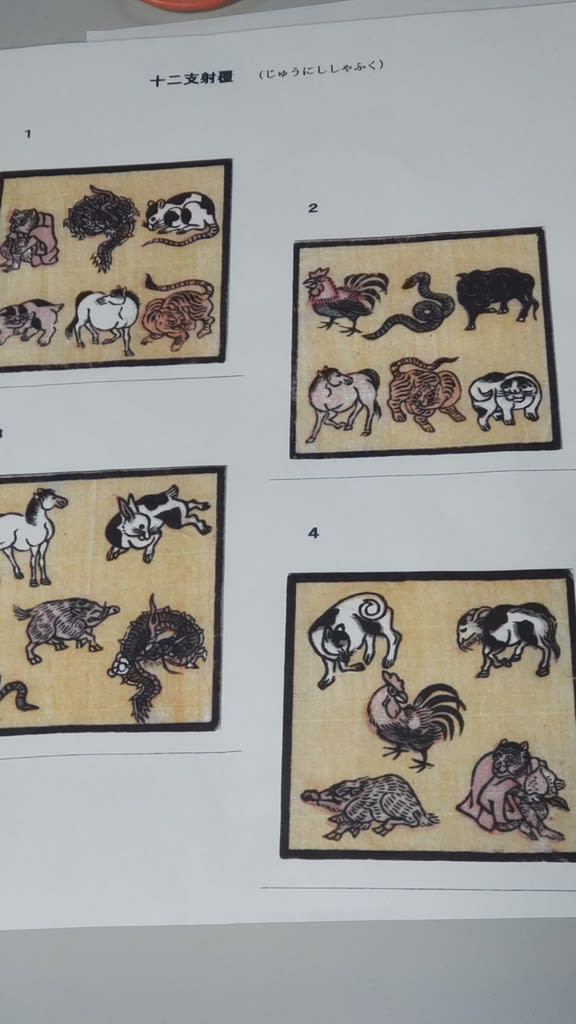

①十二支射覆(じゅうにししゃふく) 江戸時代に使用されていた絵札を活用して、あるものから当てる方法と無いものから当てる方法の二つのやり方を学びました。

②天狗通し 輪になったロープにリングを通して、ロープの端を右腕と左腕に掛ける。ロープをつまんで左腕に掛けた後、反対側のロープも左側にかけてからリングを引くとロープから外れるもの。

③紙で釣るす 江戸時代に実演された「銭一貫文を紙で釣るす」をアレンジしたもの。カバンの中に物を入れて重くする。和紙を重ね折りして下の方を折り返す。折り返したところの紙にカバンに通した紐を引っ掛けて持ち上げる方法を試みる。

みんなで重いカバンを紙で持ち上げることを体験したら、今度は重たい椅子に紐を通して紙で持ち上げることをした時にはみんながビックリしていました。

復習はトランプカードの「水と油」と「新聞復活」を行いました。

最後にマジックグッズの披露があり好みのものを手に入れておりました。

十二支射覆

マジックグッズ