2014年10月13日(月)

これも3週間前の忘れもの、ケニアの公文和子医師と夏に歓談したとき、「何か刷り物があった方が宣伝効果が高いんじゃない?」とか何とか、お気楽な意見を言ったのだ。そしたら帰国後、さっそくお手製の「シロアムの園」ニューズレターを送ってくれた。下に貼りつけておく。

ちょうど昨晩のこと、NHKスペシャル「謎の類人猿の王国」でこの地域が取りあげられていた。アルバタイン地溝帯という、大地の巨大な裂け目がアフリカにある。正確にどこまで広がっているのかわからないが、僕の理解するのはアフリカ中部の東側3分の1ほどを三日月型に切り取る、3,000kmにも及ぶ深い亀裂らしきものだ。南北に紐のように長いタンガニーカ湖とマラウィ湖は地溝に水がたまったもので、長方形のヴィクトリア湖もその北縁に連なる。これらの水塊を源として、北へナイル川、西へコンゴ川が滔々と流れ出していく。

地溝帯の西側はルウェンゾリなどの山脈が壁となり、この壁の西側は雨量豊かなジャングルを為してコンゴ盆地に開けていく。標高が高くて気候も快適なのだ。そこが類人猿の楽園となり、コンゴ川支流の北にチンパンジー、南にボノボがそれぞれの繁栄を築く。そしてウガンダ領内にはマウンテンゴリラ。ヒトの祖先も、このあたりから発して世界へ降りていったに違いない。事実、アウストラロピテクスのルーシーが発見されたのは、このあたりから北東へ1,000kmほどのところである。

マウンテンゴリラは絶滅危惧種で、むろん何としても守りたいのだけれど、外野からそれを叫ぶだけでは、現地の人間が困るばかりという構図がある。

公文医師の労作、ほぼ全文を以下に転載する。末尾に活動費献金の振込先記載あり。もうひとつ、聖書の読者には無用の注釈だけれど、「シロアム」はイエスが下記文中にある言葉を語り、癒やしの奇跡を行った池の名である。

*****

◎ シロアムの園

シロアムの園は、ケニアの障がいを持った子供たち対して、ひとりひとりの違ったニーズにあった、質の高い教育や医療の提供を目指します。また、愛情のこもった安心できる環境を作ることを支援し、子供たちとその家族たちが持っているものを活かし、ひとりひとりが生きるのことの喜びを感じることができるように活動していきます。

弟子たちがイエスに尋ねた。「ラビ、この人が生れつき目が見えないのは、だれが罪を犯したからですか。本人ですか、それとも両親ですか」。イエスはお答 えになった。「本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神のわざが、この人に現れるためである。」 (ヨハネによる福音書9:2-3)

「私以外に、誰もヒラムのことを愛している人はいないからね…」

ヒラムくんのおばあちゃんはため息をつきました。ヒラムくんは、キアンブというナイロビ郊外の村のバナナ畑の中に、おばあちゃんと従兄弟たちと住んでいる5歳の男の子です。ヒラムくんのお母さんはシングルマザーでしたが、ヒラムくんが2歳の時にエイズで亡くなりました。お母さんの姉妹も同じ時期にエイズで亡くなったため、おばあちゃんは残された孫たちを、一人で育てなければなりません。その中でもヒラムくんは、特別に手がかかります。脳性麻痺と癲癇(てんかん)を患っているからです。

おばあちゃんは、ヒラムくんが生まれ育った過程でどんな問題があったのか、よくわかりません。5歳にもなるヒラムくんが、なぜ一人で歩くどころか、お座りすらできないのか、しゃべれないのか、よくわかりません。痙攣(けいれん)をよく起こすので、病院に連れて行くと、お薬をもらいますが、どのようにあげればいいかも、きちんと理解していません。病院では、リハビリを

受けた方がいい、と言われましたが、一番近いリハビリサービスを行っている施設は、歩いて2時間くらいかかる県立病院のみです。病院には、病気になったり、痙攣が止まらなかったら連れて行きますが、どんな効果があるのかわからないリハビリのために、定期的にヒラムくんを背負って2時間も歩くことはできません。それでも、ヒラムくんのことを愛し、一生懸命育てています。

ケニアの社会において、障がいを持って生きていくことは、生易しいことではありません。障がいを持っているというだけで、誰が悪いのか、悪霊がとりついているのでは、と考えるくらいですから、痙攣を起こしたりすれば、魔物扱いになることもあります。このため、コミュニティの中でも、家族の中ですら、差別や偏見を受けて肩身の狭い思いをして生きていかなければなりません。障がい児がいることを親戚や近所に隠すために、家に閉じ込めておいたりすることもあります。面倒を見切れない、母親の血だ、ということで、家庭内暴力を起こしたり、女を作って出て行ってしまう父親も多いのです。このため、お母さんは女手一つで、仕事をしながら、そして他の子供たちも育てながら、障がいを持った子供の面倒を見なければならないことも、少なくありません。

また、障がい児のケアを専門的に理解している医療関係者や教育者は非常に少ないのです。障がい児を適切にみることができる医療施設や特別支援学校・学級の数は限られており、その質も、一人一人の子供たちのニーズにあった教育や医療というには、程遠いものがあります。更に、社会保障や福祉が皆無に近いアフリカの国ですから、医療費も教育費も生活費も、ほぼ全て自己負担です。ただでさえ貧しい家庭が、更に貧しくなっていき、日々の暮らしすら厳しくなっていきます。

アフリカの貧しい家庭に直接お金をあげることができなくても、

・ ヒラムくんができることを伸ばしてあげられ、友達と遊べる学校があったらいいなあ…

・ せめてお座りや立つことができるようになるために、定期的にリハビリができればいいなあ…

・ ヒラムくんの痙攣をきちんと治療できる医療施設があればいいなあ…

・ コミュニティがヒラムくんと家族を支えてあげることができればいいのになあ…

・ おばあちゃんが、ヒラムくんのもっといい世話の仕方をわかるようになったらいいなあ…

・ おばあちゃんのできる仕事が見つかって、もう少し収入が入るようになればいいなあ…

そして、何よりも、ヒラムくんの笑顔を素敵、と感じて、ヒラムくんを大好きと思えたり、ヒラムくんによって励まされたりする人たちや、ヒラムくんのおばあちゃんに、「がんばっているね」と声をかけて、ヒラムくんと一緒に生きていくことを励ますことができる人たちが周りにいたらいいなあ…。

そんな願いを少しでも実現させようと、今、「シロアムの園」の活動を始めようとしています。

ヒラムくんとおばあちゃん

◎ 「シロアムの園」について

シロアムの園は、ケニアの教会である「コイノニア・ミニストリー」の一つの事業として、ケニアの障がい児やそのご家族にとって必要なこと、大切なことを、その人まるごと受け入れて、総合的なケアを行うことを目指します。

「障がい児」とひとくくりにしても、それぞれのニーズも状況も違います。ひとりひとりの既に持っている能力・賜物を大切にしながら、それぞれの違ったニーズに寄り添っていきたいと思っています。

第一期(5年間)には、以下の活動を計画しています。

1.キリスト教信仰に基づく、障がい児のための医療・教育一体型の施設の設立と、サービスの提供

・ 全日制特別支援学校:教育・リハビリテーション・生活力向上プログラム、親への教育など

・ リハビリテーション外来(作業・理学・言語・心理療法など)

・ 障がい児外来(診断的検査、治療など)

2.障がい児とその家族のためのネットワーク・収入向上活動

・ 患者・患者家族の会(悩みの共有や情報交換、助け合いなど)の設立とその支援

・ この会とケニア国内・外の同様の会の交流・連携促進

・ 患者家族会に対する職業訓練

・ 患者家族や本人による収入向上活動の支援

3.コミュニティにおけるアウトリーチ活動・啓蒙・教育活動

・ コミュニティ内施設(教会・学校・医療施設など)を利用して、障がい児の診断やリハビリ・教育サービスを実施

・ 教会やコミュニティ住民(リーダーや保健ボランティアなどを中心に)に対する障がいに関する教育、およびそれらを通してのコミュニティ内でのケア・啓蒙活動(差別を減らし、早期診断・治療につなげる目的など)

・ 保健医療従事者、教師などに対する教育活動

もちろん、簡単な取り組みではありません。しかし、誰かが手をつけなければ、いつまで経っても、ケニアの障がい児たちの命の質は向上しません。そのために、ケニア政府を始め、多くのパートナーや、心を共にしてくださる方々と一緒に、がんばっていきたいと思っています。

◎ 今、シロアムの園のために、皆さんにお願いしたいこと

「シロアムの園」は、新しい事業として、これから走り出そうとしています。この活動を多くの方々に知っていただき、覚えていただき、共に歩んでいただきたいと思っています。具体的に、下記の他、皆様にご協力いただけるようなことを、ご提案いただければ、と思います。

・ 活動資金のご寄付

ゆうちょ銀行

口座名:「シロアムの園」を支える会

店番:019、預金種目:当座

口座番号:0665132

(00190-3-665132)

・ 技術協力のパートナー

障がい医療・リハビリ・特別支援教育などの分野で、スタッフや施設の能力強化のボランティア、アドバイスなど

・ 患者の家族会などとの交流パートナー

障がい児の家族会などで、手紙や訪問などの交流が可能な団体や個人など

・ 物品の寄付

軽量の特別支援教育・リハビリなどの教材や医療機器、製造後8年以内で条件のいい患者送迎用車輌など(輸送や関税の関係で、お受けできないものも多いので、ご相談ください)

・ 広報にかかる活動

日本国内事務局としての活動、HPの作成、口伝えなどそして、何よりも、皆様の祈りのうちに覚えていただければ、と思います。

“The Garden of Siloam”

Koinonia Ministry

PO box 772-00621, Nairobi

siloamgarden.info@gmail.com

代表者:公文和子

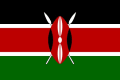

◎ ケニアってどこ??

ケニアの名前は聞いたことがあっても、ケニアがアフリカにある、と知っていても、意外とケニアのことを知らない人が多いものです。1963年にイギリスから独立した東アフリカの国で、自然保護区などの野生動物でもよく知られています。

首都:ナイロビ

公用語:スワヒリ語、英語

人口:約4300万人(日本の約三分の一)

面積:約58万km² (日本の約1.5倍)

宗教:キリスト教(約80%)イスラム教(約10%)

主産業:農業(紅茶・コーヒー・切花などの輸出)

2014年10月13日(月)

大根葉、温州ミカン、柿、かぼちゃ、ギンナン ・・・ 一昨日到着の田舎の幸。

今年は栗が豊作で、その始末に嬉しい悲鳴を挙げた。「隔年結果」は多くの作物にあることで、なかなか毎年豊作とはいかない。それが自然の与える大事な lesson だ。

宝塚の松の巨木が立て続けに枯れ、原因はマツクイムシだという。よく耳にはするが全く知らないので、Wiki 頼みでにわか勉強した。マツクイムシは線虫の一種、カミキリムシを実に効果的に利用して生活史を再生産する。北米から持ち込まれたもので、北米の松はこれに対する抵抗力をもっており、ヨーロッパや日本に出てはじめて猛威をふるったというから忌々しい。

あわせて、マツクイムシとは関係なく進んでいた日本の松林の衰退のほうにも注意を惹かれる。1960年代に我が国では燃料革命が起きた。薪炭林のもたらす自然の燃料から化石燃料への大転換である。人が薪や枯れ枝を持ち去ることを止め、里山の土壌は一挙に富栄養化する。もともと貧土に向いたマツ類は必然的に消退に向かい、同時にマツタケの希少価値が跳ね上がった。当然ながら、いろんなことが連動している。

薪炭林の始末、わが家でも大きな問題だ。何かいい方法はないものかな。

台風接近中、皆々どうぞ御無事にて。

少し戻って2014年9月21日(日)の「著者に聞きたい本のツボ」が、早見和真『イノセントデイズ』を取り上げた。

裁判という公的過程で認定された「事実」とメディアによって塗り上げられた「真相」が、いかに真実と異なっているか。この図式自体は特に目新しくはない。ただ、「予断偏見は何も生み出さない」「そのように確信してひとつの作品を書き上げながら、気がつけば性懲りもなく予断偏見に陥ろうとする自分がある」、そのように語る著者の率直さに惹かれ、同じ週の木曜日に珍しくもハードカバーの小説本を買ってきてしまった。

文章をもって語らせ、文章を通じて読み取るのが執筆・読書の約束事だから、著者のコメントを聞いてから読むのは本当は禁じ手だ。この場合もラジオインタビューで受けた(プラスの)印象がちょっかいを出し、無心に読むことは端から期待できない。読後感は、もちろんすっきりしない。すっきりするよう書かれた作品ではなく、むしろ正反対である。それやこれやで文学作品を楽しんだとは言えないが、はっきりしているのはインタビューでも語られた著者の思いへの、全面的な共感である。

***

ごく少数の人間、特に幼年期を共有した二人の男友達が、それぞれの立場からそれぞれのやり方で主人公を助けようとし、あるいは少なくとも関わろうとする。その助け方・関わり方のスタンスが微妙だがはっきりと違い、目ざす目標も異なるのが印象的だ。「本のツボ」で著者は、「二人のうちの一人、どちらとは言いませんが、その一人に自分自身のイヤな面を託しました」と語った。当然、いま一方に「かくありたい」自分を託したのである。この描き分けが、嫌みな表現だけれど非常に示唆的で教訓的だ。そう、教訓的なのだ。

プロローグで裁判傍聴マニアとして登場した女性が、エピローグで女性刑務官として戻ってくる。酒場でテレビニュースを見る酷似した場面が「開始」と「終了」の合図を告げるなど、全体の構造がしっかりしていて、読み手としてはありがたい。多くの関係者が丁寧に個別化されているのも良い。僕自身がとりわけ忘れられないのは、アパートのオーナーである草部という男性だ。なぜ忘れられないか、ネタばらしになるから具体的には書かない。

抽象的に書いておこう。罪ということを考えさせられるのだ。聖書の告げるような意味での「罪」である。僕らの主観的な善意と悪意から、それは最も遠いところにある。

力作だ。