2017年9月4日(月)

ものを知らないとはこういうことで。

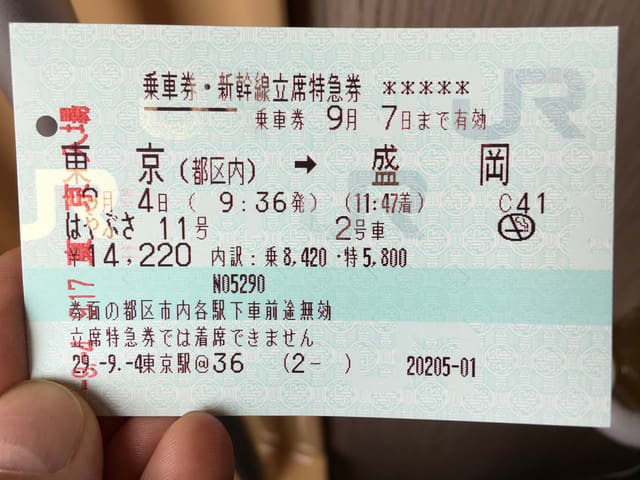

「盛岡まで新幹線自由席お願いします。次はハヤブサ11号ですよね?」

「ハヤブサは全席指定です。自由席ありません。」

「あ」

「11号は満席です。やまびこで行くか、それともハヤブサで立って行かれますか?」

「立ちます。」

LINEで事情を知った家人は「途中で座れるといいねぇ」と言ってくれたが、立席特急券では着席できない由、ちゃんと切符に書いてあるのが憎らしい。発車時は立ってたオジサンが大宮過ぎで空席見つけて座ったところ、何で分かるのかすぐさま車掌がやって来た。しばし押し問答の末そのまま居すわったから追加料金でも払えば座れるのかもしれないが、立つのは苦にもならず、もういいことにした。色づき始めた北関東の田んぼを眺めながら、一人の通路で四股なんか踏んでいる。

秋の田を眺め眺めて秋田行き(桃蛙)

既に郡山あたり、磐梯山が遠望される。

既に郡山あたり、磐梯山が遠望される。

先日から電車内では原則として立つ習慣を再開した。それを見ていたどこかの誰かさんが、原則を通せるよう計らってくれたらしい。それに四股、これがマイブームで、デスクワークの合い間などに腰割りから四股を何度か繰り返すと、それだけでとっても気分がいいのである。

それにつけても思うのは、腰割り/四股という所作が昔ながらの農作業のそれと表裏一体であること。しっかり腰を割り、掲げた鍬の先の重さに仕事をさせるのが耕すコツで、むろん僕などは言ってるだけでできはしないが、イメージはある。腰高で力まかせに鍬を振り回していたのでは、あっという間に腰を痛めてしまう。小柄でひ弱に見えた母方の祖父が、晩年になっても若い者のもてあます杵を軽々操って餅をついたのは、その逆の例だ。

こうした田畑の基本動作が四股の基本にあり、農村の力もちの中から相撲取りが自ずと生まれた。生活・身体・文化の密接にして興味深い連関については、二、三年前にS先生から教わった『身体の零度』が十二分に解き明かしている。僕の属する世代はたぶん移行期にあたり、移行期の常として目は先を見ながら体は過ぎた時代にとらわれる。怪しげながら四股も踏むわけである。

農村生活の中から多くの名力士を生んだ方角へハヤブサが疾駆する。車窓からの写真をリアルタイムで載せたいが、なぜか「画像アップロード」がうまく行かず帰宅後に追加。

Ω