2024年6月20日(木)

> 1878年6月20日、アメリカの科学者アルバート・マイケルソンとエドワード・モーレーは、いろいろな方向に進む光の速度の違いを干渉現象から測定し、その結果を発表した。彼らは、光の進む方向によって速さに違いが出ることを予測してこの実験を行ったのだが、予想に反して光はどの方向にも一定の速さで進むことがわかったのである。

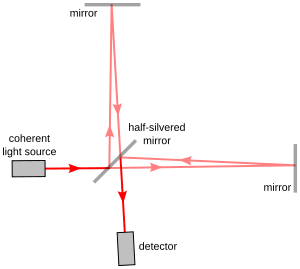

当時光は、音波が空気を媒質として伝わるように、媒質となる物質の中を伝わっていくのだと考えられていた。その物質は「エーテル」と呼ばれ、宇宙空間は絶対静止のエーテルに満たされていると考えられていた。マイケルソンとモーレーは、エーテルに対する光の進む方向と地球の運動の方向が同じなら、速度が相殺されて光はゆっくり進むのではないかと考え、これを証明するために、精巧な実験装置を作った。計測は正確で、全く狂いはなかったが、結果として光の速さはどの方向にも一定だと言うことがわかったのだ。

この実験結果は多くの科学者に衝撃を与えた。地球はエーテルの中を動いているはずなのに、まったく逆の結論が出てしまったからだ。この問題の解決は、27年後のアインシュタインの特殊相対性理論の登場を待たねばならなかった。

晴山陽一『365日物語』(創英社/三省堂書店)P.177

左:Albert Abraham Michelson, 1852年12月19日 - 1931年5月9日

右:Edward Williams Morley, 1838年1月29日 - 1923年2月24日

高校物理の教科書ではなかったと思うが、ではどこでだったか思い出せない。ともかくこの実験系のごく簡略化された模式図を見た時、ほれぼれ感心したのを思い出す。天文学の真実に関わる壮大な事象を、生活空間に収まるサイズの装置で解き明かすことができること、そしてその原理の巧妙で簡潔なことにである。実はその時理解し得たほど単純な話ではなかった。その詳細について、下記のサイトがすごい。

Ω