2024年6月17日(月)

> 1877年(明治10年)6月17日、アメリカの動物学者エドワード・シルヴェスター・モースが初来日した。 彼の専門分野は貝類で、日本に多種類の腕足類が生息することを知り、研究のためにやってきたのである。しかし来日の翌々日、彼は思いがけないものを発見する。汽車で横浜から東京へ移動する途中、大森で線路脇に貝殻らしきものを見かけたのだ。3ヶ月後の9月16日、モースはさっそく発掘調査を開始する。日本初の考古学の発掘調査だった。

モースは若い頃、学者というよりは、コレクターとして貝の収集を始めた。絵が得意だったことから製図工として働きつつ貝の収集をしていたのだが、その見事なコレクションが多くの愛好家や研究者に知られるようになり、動物学の研究者となった。来日したのも純粋に収集のためだったが、東京大学の教授の職につき、以後三回来日して1880年まで教鞭をとっている。

進化論を日本に紹介したのもモースである。また、神奈川県の江ノ島に臨海研究所を創設し、腕足類の研究にも貢献した。

彼のコレクターとしての収集品は、「モース・コレクション」として、後年彼が館長を務めたセイラム市のピーボディ博物館に保管されている。「偉大なる日本の友」モース博士は、多くの日本の学生に、好奇心と探究心が学問の原点であることを教えた。

晴山陽一『365日物語』(創英社/三省堂書店)P.174

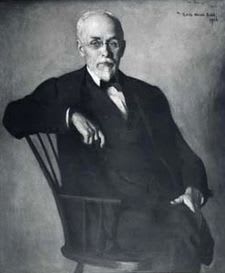

Edward Sylvester Morse

1838年6月18日 - 1925年12月20日

モールス信号のモールスと原語の綴り・発音は同一である。京浜東北線で大井町の一つ南が大森で、この駅名を見ると決まってモースと貝塚を連想する。大森駅のホーム中央付近には「日本考古学発祥の地」という碑があり、縄文土器の形をしたブロンズ像が置かれている。数年前に写真に撮ったはずだが探し出せない。

腕足類という海中の生き物に御執心の人物が、いわばその遺骸の人為的な集積である貝塚を見てピンときたというのが、何度聞いても不思議である。この人物の「好奇心と探究心」はどんな質のものだったのか。たとえば南方熊楠と対面する機会があったとしたら、話は弾んだか弾まなかったか。

> 父は会衆派教会の助祭で厳格なカルヴァン主義者だったが、母は夫の宗教的信念を共有しておらず、子供の科学への興味を奨励した。

会衆派のカルヴァン主義者というのがあるんですね。何しろこの両親の対照が面白い。『種の起源』の刊行は1859年だからモースは満21歳だった。それが両親との間で話題にのぼることはあっただろうか?

近代に入ってからは、キリスト教信仰と科学的な世界観は敵対的な文脈で語られるのが相場になっているが、このこと自体、信仰のあり方に対して大きな宿題を投げかけている。戦国末期のカトリック宣教師らは(地動説は別として)当時最新の自然科学的知識を携えて来日し、仏教勢力との争論にあたって大いに駆使した。また、この部分に対する日本の庶民の好奇心の強さと理解力の高さを、感銘をもって記してもいる。科学を包摂できない信仰に何の魅力があるだろうか。

人柄は、その行動から自ずと知られる。

1923年(85歳)、関東大震災による東京帝国大学図書館の壊滅を知ったモースは、全蔵書を東京帝国大学に寄付する旨、遺言を書き直した。二年後に他界した後この遺言は忠実に実行され、一万二千冊の蔵書が東京帝国大学に遺贈されている。溥儀が紫禁城内の膨大な量の宝石を義援金として贈ったことを思い出す。

下記の逸話が面白い。やはり並のつくりではなかったのである。

> 左右の手で別々の文章や絵を描くことができる両手両利きであった。『Japan Day by Day』に掲載されたスケッチも両手を使って描かれたもので、両手を使うので普通の人より早くスケッチを終えることが出来た。講演会でも、両手にチョークを持って黒板にスケッチを描き、それだけで聴衆の拍手喝采を浴びるほどであった。脳を献体するという彼の遺言は、両手両利きの脳のからくりを研究してほしいというモースの希望によるものである。

資料と写真:https://ja.wikipedia.org/wiki/エドワード・S・モース

Ω