■【あたりまえ経営のすすめ】経営戦略編 経営理念の構築・再構築 33 経営者としての知恵を絞る

多様化の時代になり、ホンモノ智恵が求められる昨今です。

世の中には、「専門家」とか「プロ」と呼ばれる人が多数いらっしゃいます。

ところが、残念なことに、その大半というのが、「エセ専門家」「エセプロ」なのです。

管理職も、“真”のプロ管理職にならなければなりません。

ホンモノのプロ、要は「“真”のプロ」とは、どの様な人を指すのでしょうか。

エセプロの多くは、「あたり前のことが、あたり前にできる」ということを軽視しています。

「今の時代、最新の経営理論に基づく経営が重要である」と「あたり前」を蔑視をしている人もいるほどです。

では、「あたり前」とは、なんでしょうか?

「“真”のあたり前」を知らずして、あたり前を軽視して欲しくないですね。

あたり前は、その辺に転がっているのではなく、「あたり前は創るもの」です。

1970年代から、半世紀にわたる経営コンサルタント経験から、最善の策ではないにしても、ベターな策を講じるための智恵をご紹介してまいります。

![]()

■【経営支援編】第5部 経営戦略編 戦略思考で経営者・管理職のレベルアップを図る 3章 経営理念の構築・再構築に取り組む

企業経営では、日常業務におけます事項から、経営戦略など、企業の根幹になるようなじこうまで、いろいろなレベルや内容の意思決定をしなければなりません。

高度な戦略的な意思決定を行うには、戦略思考ができませんと、誤った方向に企業が走り出しかねません。

一方で、戦略思考というのは、容易には身に付けることは困難です。この課題に取り組んで行きましょう。

*

5-3 経営理念の構築・再構築に取り組む

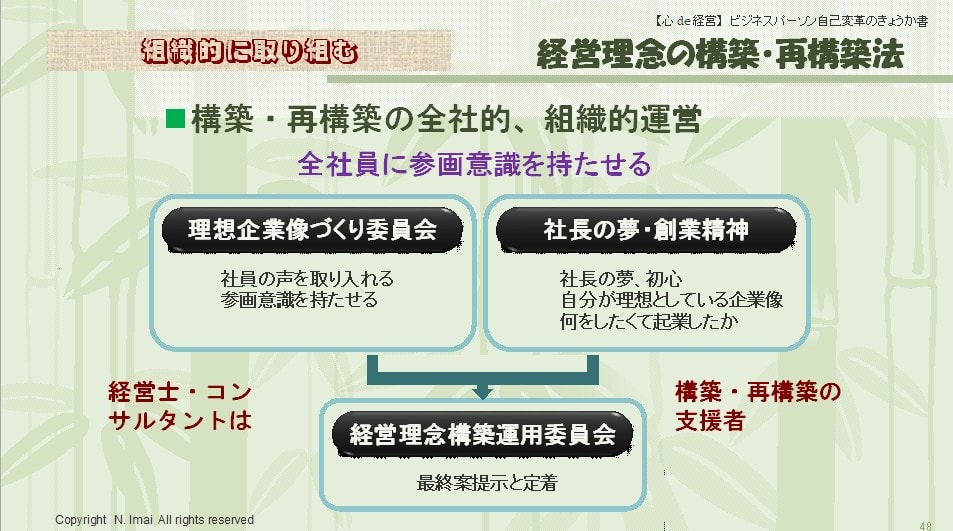

経営理念とは何かについて、共通認識ができましたら、実際に経営理念構築・再構築の実務編に入りたいと思います。

経営理念をどの様に構築・再構築するか、その方法となりますと一般的には確立されていないといえます。他社の事例を参考にして経営者が、エイヤーッと作成したり、経営コンサルタントに依頼して作成したりとするケースが多いようです。

ここでは、経営理念だけではなく、経営基本戦略や中長期経営計画など、経営管理を行う上で、関連する次項を念頭において、経営コンサルタント歴40年余の実績から、経営理念構築・再構築の方法をご紹介します。

*

◆5-33 経営者としての知恵を絞る

50

経営理念構築・再構築は、経営者としての考え方が凝集され、その中に盛り込まれることが基本です。前項にありますように社員参画型で、経営理念の構築・再構築をする場合であっても、経営者としての考えを反映させなければなりません。

前項でご紹介しましたように、経営者になったときの初心に戻って、自分がどの様な夢を描いていたか、これからどの様な企業にして行きたいのか等を整理して、経営理念に反映できるようにします。

その手法として、まずは、「発散思考」により、自分自身の頭の中にあったり、心の中で温めていたりすることを、文字にしてみましょう。

発散思考の手法は、いろいろとありますが、その代表的なのがブレインストーミングでしょう。ブレイン・ダンプやマインドマップなどの手法もありますので、ロジカル・シンキングの書籍等で調べてみると良いでしょう。

ここでは、ブレインストーミングを中心にお話します。

ブレインストーミングは、テーマに基づき、自分の頭に思い浮かんだことをリストアップしてゆく方法です。ポストイットなどに書き出しますと、その後に続きます収束思考がやりやすくなります。

思い浮かんだことを書き出すのですが、あるところまで到達しますと、なかなか出てこなくなります。このような時に、参考になるのが「オズボーンのチェックリスト」です。

このチェックリストは、新製品開発や商品・サービスの改良などには効果的ですが、今回の目的にはあまり適していません。今回の目的にそうように、筆者が、経験的に整理しました「経営理念発想のチェックリスト」をご紹介します。

ここにあります十項目を参考にして、いろいろな切り口を自分で想定してブレイン・ダンプ(アイディア排出)をしてみてください。

それをKJ法でグループ化してから、ロジカル・シンキング・ツールを利用して整理します。ロジックツリー、マインドマップ、思考曼荼羅などのツールを用いて、思考を整理し直します。

この状態では、後の作業をするのにしづらいことも多いですので、SWOT分析表など、マトリックスやその他のツールに整理しなおします。

それらを参考にしながら、一言集約します。一言集約は、短文であったり、箇条書きであったりした、最終形式としてまとめ上がる作業です。

慣れないうちは、大変な作業のように感じますが、一度体験しますと、その後のビジネス実におきまして、経営者として、文章化したり、複雑であったり難しい問題が発生したときに、自分の考え方を整理するのに応用が利くようになります。

このようにして一言集約したものを「経営理念構築運用」のチームに提供しますと、彼等が作業しやすくなるでしょう。

*

*

■【あたりまえ経営のすすめ】 バックナンバー

あたり前の重要性を知る ←クリック

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営の心>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<組織編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営者編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<管理職編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<ビジネスパーソン>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営支援編>

■【プロの心構え】 バックナンバー

プロとして、いかに思考すべきか ←クリック