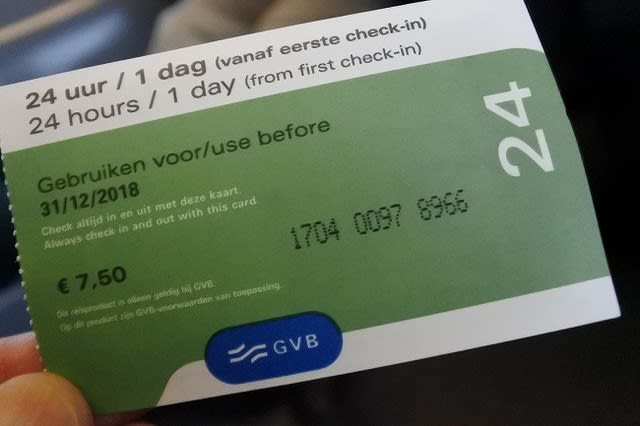

アムステルダム公共交通機関24時間券↓

アムラスホテルを出て駅前からトラムに乗った。明るく快適な車内↓

十五分ほど乗ってミュージアム広場で降りる

広場にある巨大なこういうオブジェ、写真映えするのでみんな上っている。落ちてけがする人もいるだろうけれど、そのあたりを一律に「禁止」にしない。自分で判断するのが基本だという考え方なのです。万一ケガをしても、このぐらいなら「行政の管理責任」などとは言われない。

振り返ると国立博物館。改修をするときに真下を貫通する自転車道路をなくしてしまおうという案だったのだが、市民の反対でこんなかたちに残された↓

この騒動で二本映画が製作されてもとを取ったと噂されます(笑)→こちらの映画

設計が変更されて、結果、博物館の入り口は地下になった↓ひろびろとしたスペースに見えるこの季節だが、四月五月にはグループがぎっしり入場待ちをする場所↓

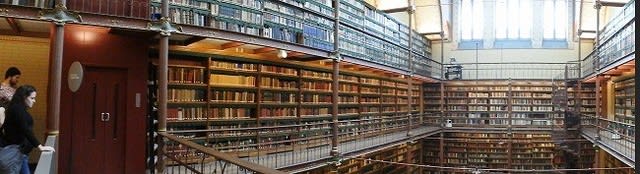

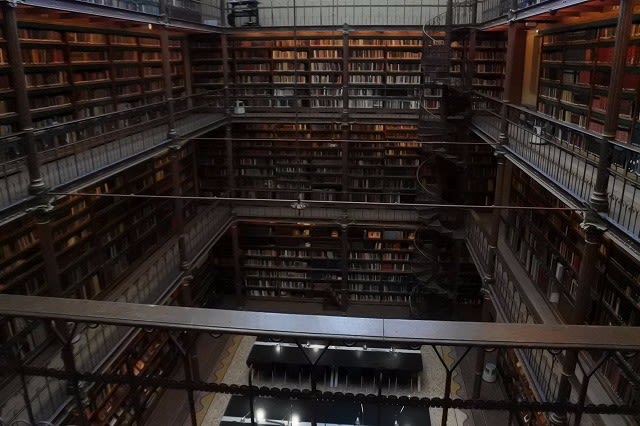

フェルメールやレンブラントについては訪れる誰もが見に行くし言及するので、ここではあまり紹介されない★図書室をご紹介↓

改装されても古い雰囲気のまま残されている部屋が突然現れる。光がよく入る天井だ↓

美術館・博物館の主要な役割は、公開以上に貴重な品々・資料の安全な保管にある。本という人類文化の蓄積は世界中どんな国でも重要視されてきた。ここの図書館は1881年に完成。こうして一般公開している場所の他に、総延長五キロにもなる書架が地下にあるのだそうだ↓

★ドール・ハウスも意外なコレクション↓

十九世紀貴族女性の趣味として流行した。ここに収蔵されたものはその最高峰。彼女がつくったのだそうだが

寛容なご主人だったのでしょうねぇ。同じ部屋に彼の肖像もありました。

寛容なご主人だったのでしょうねぇ。同じ部屋に彼の肖像もありました。★デルフト焼の変わり種をあつめた部屋も↓

★エイドリアン・コールトの静物画は個人的に大好き。→※以前、マウリッツハイスでその存在を知った

**近くのゴッホ美術館に11時の入場予約をとっておいた↓予約客用の入り口からはいったところ↓

こちらは内部写真撮影禁止。

お土産屋さんにはこんなパッケージのポトテチップスを販売↓

***

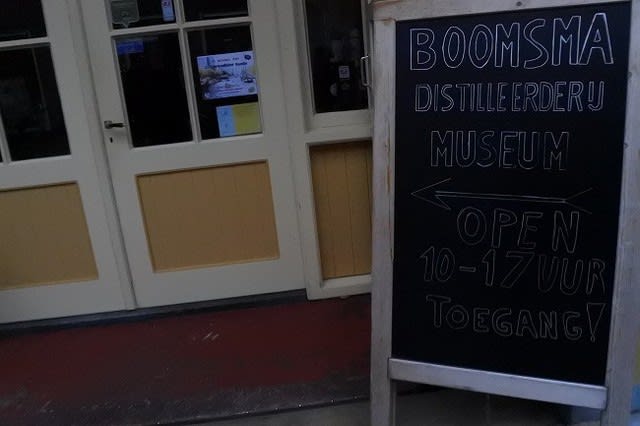

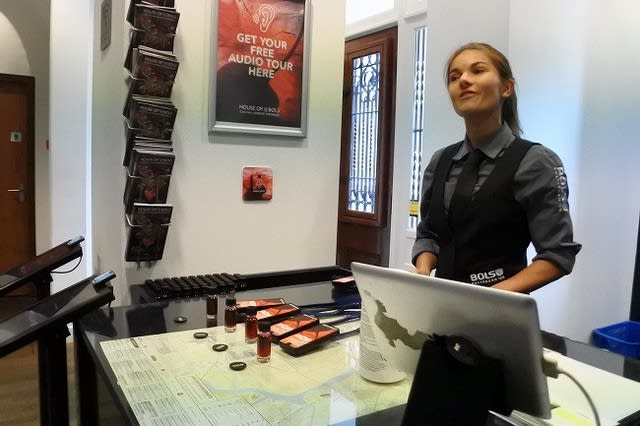

ゴッホ美術館のすぐ前に、★BOLSというジンをつくる会社の博物館があるなんて知らなかった↓

そこそこ高い入場料を払って入ると、受付で小瓶に入った赤い液体を渡される↓

入っていくと、16世紀の当主ボルス氏が迎えてくれる↓

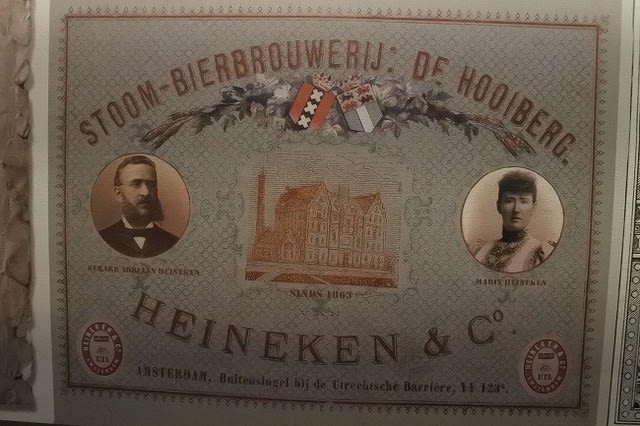

⇒※アサヒビールのホームページにBOLSの歴史が解説されています

受付の女性が「四つの扉のところにきたら、どれでも中に入ってこの赤い液体を飲んでください」と言っていた。どうやらこれが、それらしい↓

中へ入ると音と照明がしばらく続く、飲んだ液体はそれほど強くない甘いアルコール飲料。鏡をみてどうすればいいの?

出てきてしばらくすると、近くの画面のひとつに自分のその時の顔が映し出された↓

なんだ、それならもっといろいろリアクションしておけばよかった。

ジンのいろいろなフレーバーを体験させてくれるセクション↓

最後に最上階のバーへいくと、好みのカクテルを電子レシピで注文できる↓

それを持ってカウンターへいくとバーテンダーがつくってくれる↓

アジア系の彼がシャカシャカやってくれたのですが・・・バーカウンターへ通いなれているK氏曰く「あんなに派手に音を立てるのはだめだねぇ」とのこと。 美味しい一杯のためのプロセス、ゆっくり楽しみたいですね。

お土産セクションにも売っていたが、このBOLSがKLMオランダ航空ビジネスクラス利用者へのお土産につけているのが、アムステルダムの家の形をしたジンのボトル↓

コレクションしている人も多いのだそうな。なかなか良いつくりで、あたりまえだが本物のジンが入っている。

かつてファーストクラスがあった当時には、王宮のかたちのボトルがあったのだそうだ↓これが、それですね↓

*****ちょっと花市場へ寄っていこう

ジンゲル運河のところに残された★ムント塔は、1480年当時の旧市街への入り口門のひとつに取り付けられていた守衛さんの建物だった↓今は町のど真ん中になっている↓

1618年に火災に遭い、1620年にオランダルネサンススタイルで再建。

1672年第三次英蘭戦争の際、オランダの貨幣鋳造所であったドルトレヒトとエンクホイゼンが占領され、緊急避難的にこの塔で貨幣鋳造が行われた。ムントとはコインの事。塔の名前はこの出来事によっている。

この塔があるジンゲルの花市ではこんなものも売っている↓

そう、大麻の栽培キット。ここでは合法でも、日本には持ち帰れませぬ。

******

ベギン修道会跡に寄っていく。

街中の雑踏に面しためだたないこの小さな門を入る↓

車が入ってこられないこの一角には、静寂が・・・いや、実際にはたくさんの観光客が(笑)↓

エアポケットのように残された歴史が感じられる場所↓一角にはアムステルダムでいちばん古い家(1528年?)が木製のファサードを見せている↓火事がおこるので後には木造は禁止になった

この扉を入るとアムステルダムで起きたある奇跡を記念した教会↓この話はまた別の機会にて↓

*******

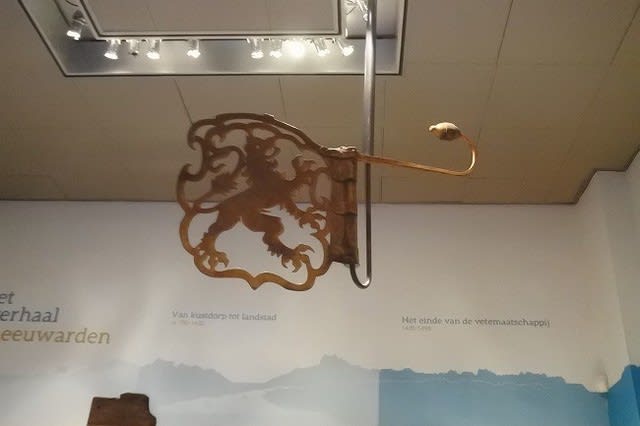

路地にある「歴史博物館」の入り口↓

入場しない人にも見られる巨大な木造は何?↓

これ、かつての遊園地に設置されていた「ダビデとゴリアテ」の像なんだそうです

********

夕飯はガイドのWさんのお宅から近いお店へ↓

ここのマダムが正直な方。「TERIYAKI」と書かれていた一品を頼もうとすると、こう言った。

「日本人が食べたら『オランダ人ってこんなのをテリヤキと思っているんだね』と、きっと後からいいそうね…」↓

小松はこう答えた。

「わかりました、正直に感想お伝えしますから、お願いします」これがその、ちょっとオリエンタルな一皿↓

照り焼きとは違った味付けだったが、今晩食べた中でいちばんおいしかったかもしれません。

「きっと裏では中国人シェフが…」という話になったけれど、トイレに立った方が厨房をのぞいたところ、アジア人は居なかったそうな(^.^)

正直に我々の美味しいものを考えてくれるマダムがいるこのお店、また訪れたいです。

湖に突き出した桟橋にある円形のレストランのもの↓

湖に突き出した桟橋にある円形のレストランのもの↓