テーマは、前回紹介した「ビタミンD」を採りあげました。ビタミンDについての私の知識は、

これが不足すると「くる病に」なる・成分が多いのは干し椎茸である・日光浴に関係がある・

カルシウム摂取に重要な働きをする・・くらい。ビタミン群の中でも、AやB・Cなどと比べる

と地味な存在でした。そこで、あらためてビタミンDの働きを調べると次のようなものでした。

ビタミンDは、次の方法により血中のカルシウム濃度を高める作用がある・・と言います。

1.腸からカルシウムの吸収を高め血中濃度を高める。

2.腎臓の働きによりカルシウムの血中から尿への移動を抑制する。

3.骨から血中へカルシウムの放出を高める。

また、ビタミンDには「免疫機能を調節する」働きがあることも分ってきました。体内に侵入

したウィルスや細菌に対し、過剰な免疫反応を抑制し、必要な免疫機能を促進して、カゼ

やインフルエンザ、気管支炎や肺炎などの感染症の発症・予防に関与することが分ってきた

・・と言います。

ビタミンD摂取には、二つの方法があり、一つは食べ物から摂ること、もう一つは日光に当る

ことで皮膚で生成される・・と言います。食べ物で多く含むのは「さかな」・・中でもイワシ・鮭・

鯖・さんまなど、総じて青背の魚に多く含まれます。対して肉類は微量かゼロ。植物群では、

茸類だけ・・それも乾したキクラゲ・シイタケなどに多く含まれるだけです。

日光に当たるのは、午前10時から午後3時の太陽光に、週に2回5分から30分日焼け止め

クリームなしで、顔や手足・背中への日光浴で、十分な量のビタミンDが体内で生合成され

ると言います。

食品でビタミンDを摂る場合、1日の必要量は大人で5.5μg・・焼いた塩鮭一切れ40gと

すると9.2μgなので、これだけで十分です。因みに過剰摂取量の目安は1日250μgだ

そうで、塩鮭なら1.1kgに相当。普通の食事なら摂り過ぎの心配はないと思います。

以上wikipedia「ビタミンD」及び全薬工業・健康情報「ビタミンDで丈夫な体づくり」より抜粋。

レシピは「鯵をおろす」と「鰺のカルパッチョ・・サラダ風」です。テーマの「ビタミンD」の分量を算出すると

10.7μg・・二人で食べたら丁度適量になりました。そう言えば、鰺も青背の魚でした。

ビタミンDで丈夫な体づくり-かぜ・インフルエンザの発症予防にも- 健康情報 全薬工業株式会社

・・ビタミンD

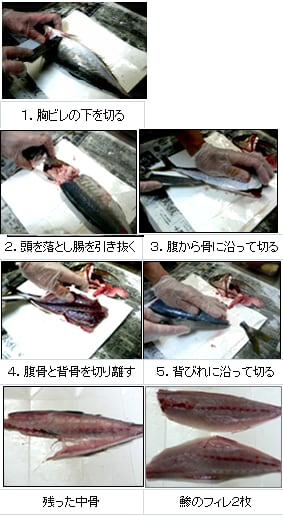

魚の中骨を残しフィレ2枚にするのが三枚おろし。大名おろしも同じ3枚にすおろすが、三枚おろしは

背骨・中骨にくっつく身を最小限にする。片や大名おろしは肩口から中骨に沿って包丁を入れるので、

中骨の両側に魚肉がたくさんくっつく。ここでは、活きのよい鯵を丁寧に漉き取る三枚おろしにします。

用意するもの

牛乳パックを開いたもの 1枚・・・まな板代わりに使う

新聞紙 2枚・・汚れ防止と魚のあらの始末に使う

ゴム手袋・・・素手だと手が生臭くなる

頭を切り落として腹を開ける

胸ビレの下から包丁を入れ、中骨でとめる。

反対側も同様に切り、中骨を切り頭を落とす。

腹を開けて、腸をかきだす。

頭と腸を新聞紙に包んで捨てる。

魚体を水できれいに洗い紙で水気をふき取る。

肩口を左に腹側を手前におき、腹の切れ目から

包丁を寝かせて入れ、刃先を中骨に沿わせて

身を切り勧め、背骨のところで止める(写真.3)。

次に腹骨と背骨を切り離す(写真.4)。

次の作業で

肩口から背びれに沿って刃先を中骨まで入れ、

中骨に沿わせて身をそぐように切り進む(写真.5)。

刃先が背骨に届いたら、最後に尾の付け根を切り、

フィレを背骨からはがす

・・・ここまでが二枚おろし。

残りの片方も同じ作業で、フィレをつくる。

最後に腹骨を漉き取って、三枚おろし・・完了。

三枚おろしでは、背骨と背ビレ、背骨と腹ビレの間の身を

中骨に沿って切りはがすので、骨につく身がほとんどなく

ロスが少ない。カワハギや鯛などのように身が薄い魚や、

高級魚をおろすときにはこの方法でおろす。