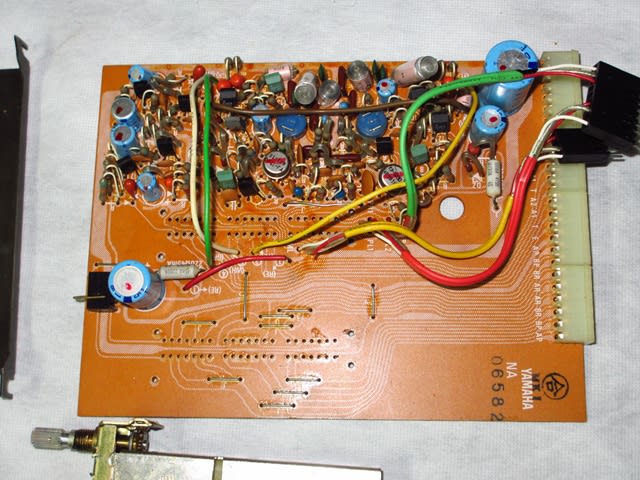

負傷しながらも愛用していたYAMAHA製CA-1000Ⅱ(意外と壊れやすく、CA-800Ⅱも含めこれで3代目なのだが)をお休みいただいて、B-70ヤドカリアンプに代わってもらったので、療養中キズの手当てをしようと調査開始した。

パワーアンプ部分は正常に動作しているが、プリアンプ部分がおかしい。ファンクション切り換えスイッチの接触不良であることは判っており、スライド式ロータリースイッチを以前にも分解してメンテしたのだが、やはり接触不良を起こしている様なので、いっそ機械的接点は止めてアナログスイッチに交換しようと回路を調べて見た。このスイッチは古くなると接触不良を起こしやすい様だ。

パワーアンプ部分は正常に動作しているが、プリアンプ部分がおかしい。ファンクション切り換えスイッチの接触不良であることは判っており、スライド式ロータリースイッチを以前にも分解してメンテしたのだが、やはり接触不良を起こしている様なので、いっそ機械的接点は止めてアナログスイッチに交換しようと回路を調べて見た。このスイッチは古くなると接触不良を起こしやすい様だ。

オーディオファンにすれば、当然アナログスイッチによる歪の増加等が考えられ、お勧め出来る改造では無いと思うが、ここは実験教材として目を瞑ってやってみることにする。

検討によればTC74HC4066(アナログスイッチ4回路入り)がL/R各4個で出来そうだ。

検討によればTC74HC4066(アナログスイッチ4回路入り)がL/R各4個で出来そうだ。

ICの動作電源がMax12Vなので3端子レギュレータが必要となる。ユニバーサル基板に組み、ヘッダーコネクタで接続予定である。 アナログスイッチを切り換えるロータリースイッチは、一般の丸型を使用、現在の金具に固定し、配線接続とする。

アナログスイッチを切り換えるロータリースイッチは、一般の丸型を使用、現在の金具に固定し、配線接続とする。

このHC4066だが、以前ソフトウェアラジオで使ったことを思い出した。

UNICなどの業務用ラジコンに使われている水晶振動子(49MHz帯/280~320MHz帯)について、これが不良だった場合、以前は「アルト電子製作所」に2回程依頼して製作してもらっていたが、昨年の7/15に廃業となってしまった。

その後、該当する様な修理は無いが、今後の為に対応してくれるメーカーが無いか検索し「三田電波株式会社」に行き着いた。

今日、電話でいろいろと確認したところ対応可能な様である。

(アルト電子製作所はUNICの資料をお持ちの様で、周波数さえ指定すれば、お任せで製作してもらえたが)

●簡単・確実な方法は、現物サンプルがあれば、測定器に掛けて同じもの、又は周波数違いのものを作れる。

●基本波をそのまま(11次オーバートーン等)発振するには特殊な発振回路が必要なので、多分、送受信機の中で低い周波数を逓倍して取り出しているのではとのこと。

●送信と受信では表示の周波数と発振周波数は異なる(IF周波数に関係する)。

●1個からでも注文を受け付けるが最低5個製作するので5倍の価格(1個は概算で1500円~2000円)となる。

●納期は通常2~3週間程度。

丸めたゴミが開く音か、紙パックジュースの残りが垂れた音かと気にもしなかったが、いつまで経っても聞えてくるので、覗いて見ると5cm位の小さな鼠が出られないで、もがいていた。連休中に紛れ込んだのだろう。

処分について皆さんの意見を聞いて、外に逃がすことにした。

皆さんニュースで大きく報道されているので、ご存知とは思いますが、竜巻の被害の大きかった「つくば市北条」地区は、「がまの油」で有名な筑波山(標高877m)の南側に有り、家からは直線で9km位です。地元では桜の名所として有名なところです。

皆さんニュースで大きく報道されているので、ご存知とは思いますが、竜巻の被害の大きかった「つくば市北条」地区は、「がまの油」で有名な筑波山(標高877m)の南側に有り、家からは直線で9km位です。地元では桜の名所として有名なところです。

北条には、以前の会社のバレーボールで一緒だった方がおり、今朝確認したら、本人宅は被害が無かったが近所の片付けで休暇を取っているとのことだった。

同じ、筑西市でも大関地区で被害が有り、ここは栃木県の境に近いところになるので、ここも自宅からは離れている。

同じ課で栃木県益子町(益子焼で有名)の方に今朝聞いたら、自宅から3km程度離れたところの被害がひどく、本当に局所的な被害(竜巻の通り道だけ)で、今朝も道路が通行止めで大変だったとのこと。

我が家は、午前中は凄く良い天気だったが、午後から南の空がみるみる黒い雲が出て来て暗くなり突風が吹いて、1cm程度のひょうが降って、雷で数分停電になった程度で被害は無かった。

昨年の大地震といい、自然の力は恐ろしいものである。

【AM放送受信にも異変】

その日は、B-70ヤドカリアンプの確認でAM放送を聞いていたが、午前中から既に雑音(空電らしいカリカリ音)が多く、シグナルメーターが普段は80程度なのに対し、どの局もフルスケール100をオーバーしていた(FM放送は変化無かったが)。

デジタルアンプにした関係で、そのスイッチングノイズを拾っているのではとOFFしたが変わらなかった。

この様な現象は初めてだった。今から考えると、何か前兆だったのかも知れない。

現在寝室としている部屋に参考書・雑誌・資料を置いてあるが、量が増えて整理出来ない位になり、女房より片つけを命じられた。(元々、整理が下手で、ついつい溜まってしまう)

連休最終日、重い腰を上げて開始。

書籍類はカラーボックスが空いていたので、これに収納して何とかなったが、問題は資料である。

電子工作関連が圧倒的に多いのだが、オーディオ、アマチュア無線、おもちゃ修理、修理関係、年金等の書類も一緒になっているので、まずは大雑把に分類し、そのついでに不要な書類は処分することにした。 その結果がこの写真である。捨てたのもこれと同じ位有ったと思う。

その結果がこの写真である。捨てたのもこれと同じ位有ったと思う。

これを今度は工作別に分けてファイルに分けてインデックスを付ける予定だが3日坊主にならなければ良いが。

先日のブログで紹介したアンプだが電源OFF時にスピーカーにポップノイズが入るので、現状調査と回路検討をしてみた。

先日のブログで紹介したアンプだが電源OFF時にスピーカーにポップノイズが入るので、現状調査と回路検討をしてみた。

デジタルアンプはOFF時に無負荷時約6Vがスピーカーに印加され、0Vになるまで結構長い(数秒)。これをリレーでOFFしている関係か、この急変がポップノイズとして出る。

そこで、電源OFFでリレーが即断する回路を考えてみた。

シャントレギュレータのTL431を使うことにして、電源電圧が設定電圧以下になると電流が流れなくなるので電流検出抵抗100Ωの電圧が0VとなりPNPトランジスタがOFFとなる。

実際に動作させて見て確認する。

リレーの動作するギリギリの点に半固定抵抗を調整することで、ポップノイズが殆ど(スピーカーに耳を近づけるとON/OFF時に少し聞える程度)無くなる。

この回路はアンプ及び電源との関連が有るので、どのアンプでも共通に使えるものでは無いので参考まで。

以前のブログでも紹介したが、連休に入り纏まった時間が出来たので、B-70のケース・電源・レ

ベルメーターのみ借りて「オーディオの総合誌ステレオ2012/1」の特別付録「ラックスマン&Stereo共同企画オリジナルデジタルアンプLXA-OT1」を組み込んでみた。

以前のブログでも紹介したが、連休に入り纏まった時間が出来たので、B-70のケース・電源・レ

ベルメーターのみ借りて「オーディオの総合誌ステレオ2012/1」の特別付録「ラックスマン&Stereo共同企画オリジナルデジタルアンプLXA-OT1」を組み込んでみた。

電源は±26V(レベルメーター回路)、+14V(レベルメーター回路用でスイッチング電源モジュールで降圧)、+16V(デジタルアンプ)を使用。電解コンデンサはB-70用をそのまま使用しているので容量は問題無い。

B

B -70はA/Bスピーカー切り替えスイッチが有るので、それを利用する為に元々の基板に付いていたリレー(12V用)を取り外しユニバーサル基板に取り付け。接続は極力コネクタ・端子盤で取り外し可能な様に製作。

-70はA/Bスピーカー切り替えスイッチが有るので、それを利用する為に元々の基板に付いていたリレー(12V用)を取り外しユニバーサル基板に取り付け。接続は極力コネクタ・端子盤で取り外し可能な様に製作。

接続してみたが、実験で確認した通りデジタルアンプのスイッチング周波数(300kHz付近)成分を拾って無信号でも振れてしまうのでLCによるLPFを入れることにした。

接続してみたが、実験で確認した通りデジタルアンプのスイッチング周波数(300kHz付近)成分を拾って無信号でも振れてしまうのでLCによるLPFを入れることにした。

シュミレーションはja7jqjさんにお願いした。

これにより、無信号時振れなくなったと言いたいが「表示×1/10」にした場合R側が1目盛点灯してしまう。スピーカーには聞こえてこないので、取り敢えずこのまま使用することにした。

コントロールアンプC-4ともデザインがマッチする。

コントロールアンプC-4ともデザインがマッチする。

音出ししてみた。5W×2とパワーは小さいのだが、これまで使用していたYAMAHA製PA用AMP(100W×2)よりも低音が締まって聞こえる。

デジタルアンプのボリュームをMAXにするとハム音が少し聞こえて来るので、感じないレベルまで絞っている。

ケースを被せてみれば、誰も本物と思うだろう。