日々のパソコン案内板

【Excel関数】 No.1(A~I) No.2(J~S) No.3(T~Y)

【Excelの小技】 【HTMLタグ&小技】

【PDFの簡単セキュリティ】

【複数フォルダーを一括作成するんならExcelが超便利だよ!!】

【アップデートが終わらない!? Windowsの修復ツールを使ってみる方法】

【削除してしまったファイルやデータを復元する方法ー其の一(以前のバージョン)】

【削除ファイルやデータを復元する方法ー其の二(ファイル履歴)】

【Excel振替伝票の借方に入力したら貸方に対比する科目を自動記入】

【手書きで書くように分数表記する方法】

【Web上のリンクさせてある文字列を選択する方法】

【Excel2010以降は条件付き書式設定での文字色にも対応!】

【Windows10のWindows PowerShellでシステムスキャンの手順】

私の親父は若いころ柔道をやっていたそうです・・・

中学生の頃、何をやったか覚えてないのですが・・・私が悪さをやった時のことですが、

親父に足払いをかけられ仰向けに転倒したことがありました・・・それ以来・・・

怒られそうになるとどこかの柱にしっかとしがみつき絶対に離さなかった記憶があります(;^ω^)

決して暴力を振るわれてたわけではないのですが・・・恐かったですね・・・

私の記憶している中で、反抗期らしきものはその頃やったと思います。

でも、いつの間にかそんな親父が私の目標になってましたね・・・

自分が苦しくなった時・・・「親父はもっと苦しい人生やったんや」と耐える事が出来ました・・・

その親父がなくなって40数年が経ちますが、

未だに親父を越す事が出来ていない自分が情けなくなることがあります。

死ぬまで親父を越すことなんてできないのかも・・・

今朝は反抗期に関する記事を転載してみようと思います。

~以下、11月28日読売新聞朝刊より抜粋~

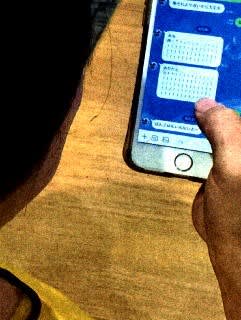

息子と頻繁にLINEで連絡を取り合う女性。「素直

に気持ちを伝えてくれるのが嬉しい」(東京都内で)

東京都内の会社員女性(44)は、高校1年の息子(16)と無料通信アプリ「LINE」を使い、頻繁に連絡を取り合っている。弁当に好物を入れた日は「弁当 神! ありがとう」とメッセージが届き、会社帰りに「近くまで映画を見に来てたから、一緒に帰ろう」と呼び出されて、2人で帰宅したこともある。

東京都内の会社員女性(44)は、高校1年の息子(16)と無料通信アプリ「LINE」を使い、頻繁に連絡を取り合っている。弁当に好物を入れた日は「弁当 神! ありがとう」とメッセージが届き、会社帰りに「近くまで映画を見に来てたから、一緒に帰ろう」と呼び出されて、2人で帰宅したこともある。

女性の高校生時代は「親に話してもどうせ分かってもらえない」と感じ、親子の会話は少なかった。親思いで素直な息子の姿に、「昔の私にはなかった感覚。これで大丈夫かなと心配になります」と戸惑いも見せる。

中学、高校生頃の子どもが親に逆らったり、親を無視したりする行動は、3歳前後の子供が自己主張して親を困らせる「第一反抗期(イヤイヤ期)」に次ぐものとして「第二反抗期」と呼ばれる。それがなく、思春期になっても親子関係が良好なままという例が珍しくなくなっている。

埼玉県の会社員男性(45)は、中学3年の娘(15)からこれまで、あからさまな犯行を示されたことがない。軽く無視されることはあるが、今も「部活で疲れたから、足をマッサージして」とよく甘えてくるという。

「父母から褒められることが多かったか、叱られる方が多かったか」という質問では、親世代は子世代に比べ、「叱られる方が多かった」との割合が6~10㌽高かった。同研究所主任研究員の力石啓史さんは「『褒め育て』が定着するなど、親の子供への接し方が変わってきたことが、反抗期が減っている一つの要因かもしれない」と推測する。

だが、名古屋大学教授(青年心理学)の平石賢二さんによると、そもそも第二反抗期はあいまいな概念だという。1920年代のドイツの心理学者たちの青年研究から出てきた古い時代の考え方で、現代青年の実態調査は十分に行われていない。「反抗期の有無を、健康な発達の指標であるような捉え方はしない方がいい」と話す。

現代のこの分野の研究では「反抗」ではなく「自律」という言葉が使われている。「『自律』は自分で決定する、自分なりの価値観を持つということ。親とは良好な関係であっていいんです」と平石さん。反抗期を必要以上に気にせず、その家族なりの親子関係を築くのがいいようだ。

中学生の頃、何をやったか覚えてないのですが・・・私が悪さをやった時のことですが、

親父に足払いをかけられ仰向けに転倒したことがありました・・・それ以来・・・

怒られそうになるとどこかの柱にしっかとしがみつき絶対に離さなかった記憶があります(;^ω^)

決して暴力を振るわれてたわけではないのですが・・・恐かったですね・・・

私の記憶している中で、反抗期らしきものはその頃やったと思います。

でも、いつの間にかそんな親父が私の目標になってましたね・・・

自分が苦しくなった時・・・「親父はもっと苦しい人生やったんや」と耐える事が出来ました・・・

その親父がなくなって40数年が経ちますが、

未だに親父を越す事が出来ていない自分が情けなくなることがあります。

死ぬまで親父を越すことなんてできないのかも・・・

今朝は反抗期に関する記事を転載してみようと思います。

~以下、11月28日読売新聞朝刊より抜粋~

思春期の反抗ない子増加

思春期に見られる「第二反抗期」のない子どもが増えているという。この時期の親への犯行は「成長の証し」と言われてきたが、必ずしもそうではなくなっている。親の接し方の変化も影響しているようだ。

(宮木優美)

息子と頻繁にLINEで連絡を取り合う女性。「素直

に気持ちを伝えてくれるのが嬉しい」(東京都内で)

女性の高校生時代は「親に話してもどうせ分かってもらえない」と感じ、親子の会話は少なかった。親思いで素直な息子の姿に、「昔の私にはなかった感覚。これで大丈夫かなと心配になります」と戸惑いも見せる。

中学、高校生頃の子どもが親に逆らったり、親を無視したりする行動は、3歳前後の子供が自己主張して親を困らせる「第一反抗期(イヤイヤ期)」に次ぐものとして「第二反抗期」と呼ばれる。それがなく、思春期になっても親子関係が良好なままという例が珍しくなくなっている。

「褒め育て」など接し方変化

別の都内の女性(56)は、高校生の息子(16)と学校の出来事から好きなアニメ、成長の悩みまで、何でもよく話し合う。「私も夫も、息子をあまり抑えつけないタイプ。だから反抗しないのかも」と話す。埼玉県の会社員男性(45)は、中学3年の娘(15)からこれまで、あからさまな犯行を示されたことがない。軽く無視されることはあるが、今も「部活で疲れたから、足をマッサージして」とよく甘えてくるという。

◇

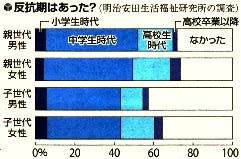

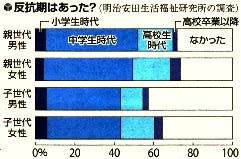

明治安田生活福祉研究所(東京)が2016年、全国の中学生以上の子供を持つ35~59歳の男女(親世代)と、15~29歳の未婚男女(子世代)を対象に、反抗期について調査した。「反抗期がなかった」とした親世代は3割に満たなかったのに対し、子世代は約4割と多かった=グラフ=。反抗期があった子世代でも、その8~9割は父母との関係を「良好」と答えた。「父母から褒められることが多かったか、叱られる方が多かったか」という質問では、親世代は子世代に比べ、「叱られる方が多かった」との割合が6~10㌽高かった。同研究所主任研究員の力石啓史さんは「『褒め育て』が定着するなど、親の子供への接し方が変わってきたことが、反抗期が減っている一つの要因かもしれない」と推測する。

◇

第二反抗期は長年、自我の発達の過程で必然的に生じるものと捉えられてきた。反抗期がないことを気にかける親は多い。だが、名古屋大学教授(青年心理学)の平石賢二さんによると、そもそも第二反抗期はあいまいな概念だという。1920年代のドイツの心理学者たちの青年研究から出てきた古い時代の考え方で、現代青年の実態調査は十分に行われていない。「反抗期の有無を、健康な発達の指標であるような捉え方はしない方がいい」と話す。

現代のこの分野の研究では「反抗」ではなく「自律」という言葉が使われている。「『自律』は自分で決定する、自分なりの価値観を持つということ。親とは良好な関係であっていいんです」と平石さん。反抗期を必要以上に気にせず、その家族なりの親子関係を築くのがいいようだ。