■隣保班で配布されている広報あんなかの2015年9月1日号が早くも届きました。他市町村の広報誌と比べると内容の充実度がいまひとつの感がいつも拭えませんが、表紙に「マイナンバー(個人番号)通知カードが送付されます」と表示されていたので、真っ先にページをめくってみました。

**********広報あんなか2015年9月1日号P4-5

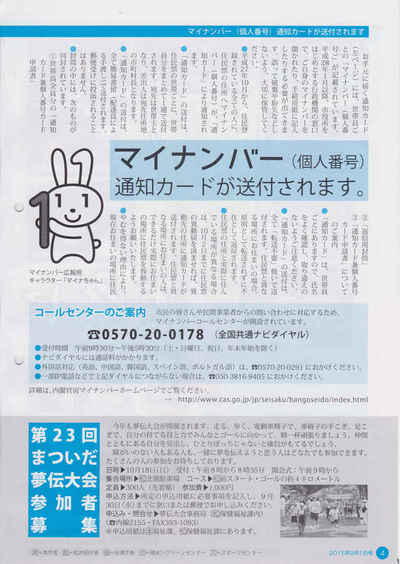

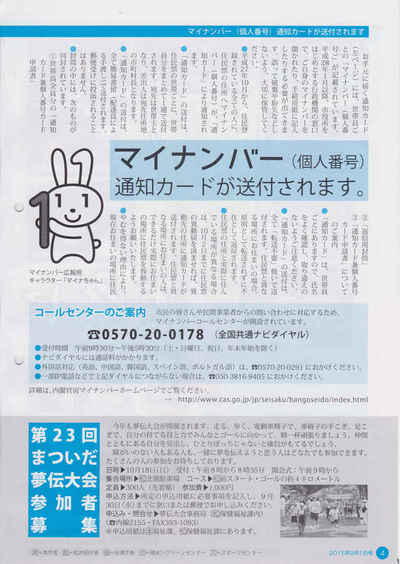

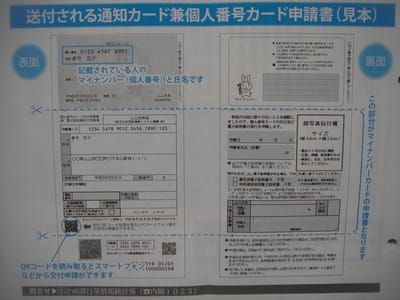

マイナンバー(個人番号)通知力-ドが送付されます。

お手元に届く通知カード(本件記事末尾)には、世帯員ごとの「マイナンバー(個人番号)」が記載されています。平成28年1月以降、市役所をはじめとする行政機関の窓口で、ご自身のマイナンバーを聞かれたり、手続用紙に記入したりする必要が出てきます。誤って破棄や紛先などしないよう、大切に保管してください。

●平成27年10月から、住民登録されている全ての人に住民票の住所ヘマイナンバー(個人番号)が、「通知カード」により通知されます。

●「通知カード」の送付は、住民票の世帯ごとに、世帯員分をまとめて1通で送付されます。宛先は世帯主となり、差出人は宛先住所地の市町村長となります。

●「通知カード」の送付は、全て簡易書留(配達員による手渡し)で送付されます。郵便受けに投函されることはありません。

●封筒の中には、次のものが同封されています。

①世帯員全員分の「通知カード兼個人番号力-ド申請書」

②「返信用封筒」

③「通知カード兼個人番号カード申請書」についてのご案内

●「通知カード」は、世帯員ごとにありますので、氏名をよく確認し、取り違えのないようご注意ください。

●「通知カード」の送付は、全て「転送不要」扱いで送付されます。住民票と異なる場所にお住まいの場合、原則として転送されずに不在として返戻されます。

●住民票の住所と実際に住んでいる場所が異なる場合は、10月2日までに住民票の異動届を済ませれば、異動先の住所に通知カードが送付されます。住民票と異なる場所にお住まいの人は、できるだけ実際にお住まいの場所に住民票を異動するようお願いいたします。

●やむを得ない理由により、現在お住まいの場所に住民票を移せない場合は、9月25日までに現在お住まいの場所(居所)を登録することで、居所への通知カードの送付が可能です。本市の登録申請・問い合わせ窓口は、本庁舎・市民課、松井田庁舎・住民課となります。

また、登録申請に必要な申請書は、市役所の窓口で取得できるほか、市ホームページからダウンロードすることもできます。

※住民票を移せないやむを得ない理由とは、次のいずれかに該当する場合となります。

①東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している人

②DVなどの被害者で、住所地以外の場所へ移動している人

③医療機関・施設などへの長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない人

④上記①、②、③以外で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない人(どのような理由か、貝体的な内容を申詰書に記載する必要があります。)

<コールセンターのご案内>

市民の皆さんや民間事業者からの問い合わせに対応するため、マイナンバーコールセンターが開設されてぃます。

電話0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)

●受付時間 午前9時30分~午後5時30分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

●ナビダイヤルには通話料がかかります。

●外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)は、電話0570-20-0291におかけください。

●一部IP電話などで上記ダイヤルにつながらない場合は、電話050-3816-905におかけください。

※詳細は、内閣官房マイナンバーホームページでご覧ください。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

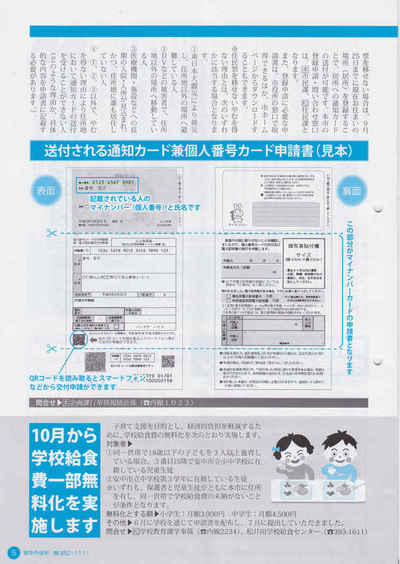

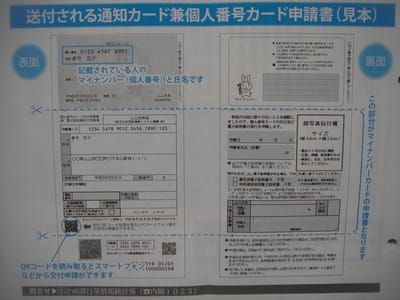

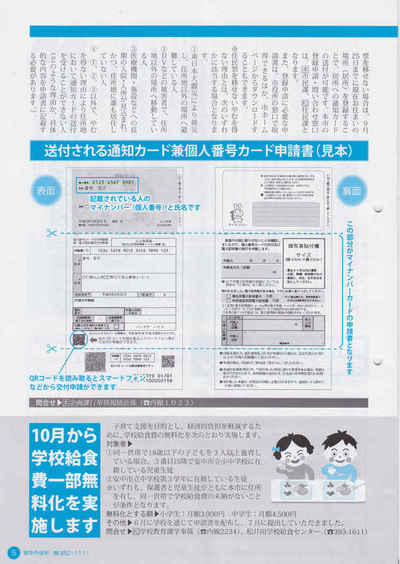

↑市から10月に送られてくる通知カードの見本。↑

**********

■マイナンバーの危険性については、2015年6月1日に、公的年金の給付などを行う特殊法人・日本年金機構が「ウィルスメールによる不正アクセスを受け基礎年金番号や氏名など125万円の個人情報が流出した」と発表した事件以降、全国各地で、年金機構職員をかたった不審な電話が相次ぎ、NHKの世論調査でも、自分の年金情報が悪用される可能性について、76パーセントが「不安を感じる」と回答しています。

この原因は、“業務怠慢ウィルス”に感染した年金機構の職員らの危機意識の欠如が原因であり、さらに問題なのは、不正アクセス通信を検知してから17日間も抱え込んでズサンな初動対応をした厚労省をはじめ、パスワード不備などズサンな情報セキュリティ管理をしていた年金機構の幹部・担当職員らが誰も何も責任を取らないことです。

この事件の真相解明と責任の所在の明確化、再発防止策がまだ示されていないまま、今度はマイナンバーを10月から導入すると言うのですから、一般住民はたまったものではありません。

マイナンバー制度というのは、国民全員に12桁の番号を割り振り、複数の機関に存在する個人情報を結びつけて管理するというものです。この法案は既に2013年5月に成立し、今年10月、全国民にマイナンバーを通知し、2016年1月からは、税、社会保障、災害対策の三分野で使用されることになります。

政府としては、18年前の1997年6月18日に、当時の自治省(現・総務省)が「法案作成に向けてさらに幅広く意見を聞く」と称して、『総背番号法試案』(『住民基本台帳法の一部改正試案』)をマスコミなどに発表して以来の悲願だった制度です。

この「試案」の基礎となったのは「住民記録システムのネットワークの構築等に関する研究会最終報告」(1996年3月)であり、全国民に住民基本台帳を基に背番号を付け、その番号と氏名などの基本情報を国などの行政機関に情報提供する全国共通仕様の住民基本台帳カード、いわゆるIDカードを発行するのが狙いでした。

その結果、2003年8月に住民基本台帳ネットワーク(通称「住基ネット」)として、11ケタの住民票コードを認証情報が記録されたICカード「住民基本台帳カード」が発行され、各地方自治体が持つ住民基本台帳のコンピューターネットワーク化が図られ、全国共通で本人確認ができるシステムが構築されました。重機カードの普及率は5パーセント程度に留まっていますが、既に役所のコンピュータには、全国民の情報が検索できる状態になっています。

この住基ネットのシステムの構築に約365億円が投じられ、毎年約130億円の運営費用がかかっていますが、今回、さらにマイナンバーの導入により、初期費用だけで住基ネットの数倍となる約2700億円もの費用がかかると推定されています。運営費は年間200億~300億円といわれており、税金の無駄遣いという批判もあります。

また、このシステムの管理は、住基ネットを運用している「地方自治情報センター」を格上げして設立される「地方公共団体情報システム機構」が担うため、天下りの温床をさらに助長する結果を招くことは明らかです。

税金の無駄遣いと言う点では、こうしたネットワークシステムの導入によって、行政事務が効率化されるにもかかわらず、行政職員の数が減らずに、むしろシステム管理と称して増員される傾向にあることです。

■これらの傾向が事実であることが、今夏の年金機構による年金情報125万件の流出事件で裏付けられました。

にもかかわらず、このマイナンバー制度の利用範囲をさらに拡大させる「共通番号関連法改正案」の修正案が、8月27日に参院内閣委員会で、自民、公明、民主など各党の賛成多数で可決されてしまいました。この修正案には、来年1月に予定していたマイナンバーと基礎年金番号の連結を延期することが新たに盛り込まれたうえで、8月28日の参院本会議での可決された後、衆院に送られ、8月31日の週の衆院本会議で成立する見通しです。

改正案は、マイナンバーを金融機関の預金口座に付けられるようにするもので、個人資産を把握し、税金や年金保険料の徴収に役立てるほか、マイナンバーを年金分野にも活用する予定でした。しかし、日本年金機構の個人情報流出問題を受け、情報管理体制への懸念が高まったため、民主党の提案を受けて修正されたものです。

■このマイナンバー制度が住基ネットに代わって実施されると、通院歴やクレジットカードの購入履歴、金融資産などの情報が一度に漏れる危険性が生じることになります。

これまでの行政対応を見れば、行政にこうした膨大な個人情報の管理能力があるとは到底思えません。

とりわけ、安中市では、20年前に起きた地方自治体では史上最大、空前絶後の51億円余りの巨額横領事件が発生しており、その原因のひとつとして、課税台帳や嘱託登記手続等で住民の知らないうちに公文書の改ざんが日常的に行われていたことが挙げられています。

また、民間でも、従業員は年末調整などで自身や扶養家族の番号を会社に提出することになるため、膨大な量のマイナンパーを保管することになり、無用なコストだけが負担としてのしかかってきます。

実際に国民総背番号制を使っている米国の例では、1936年の社会保障番号導入以降、当初は画期的な制度でしたが、ネットが普及した現在では、他人の社会保障番号の取得が容易になり、なりすましによる税の不正還付や社会保障番号の売買などが急増して、社会問題になっているそうです。

カナダの例では、社会保険番号を民間が利用していましたが、現在では税と社会保障のみに制限され、紛失の危険を防止するため、番号を記載したカードの発行も中止しているそうです。

しかし、日本では民間利用を含め、利用範囲を拡大していく方針を打ち出しています。情報流出事件が発生すれば、年金機構の事件とは比べ物にならない甚大な影響が発生します。全国民の一生涯を通じて、同じ番号であらゆる個人情報を一括管理することは不可能であり、全国民にパスワードを与えて、定期的に変更するようにする必要に迫られることは必至です。

そうなると、ますますコストや人手がかかるようになり、コストアップは血税として国民に転嫁され、人手不足は天下り先の地方公共団体情報システム機構を焼け太らせることになります。

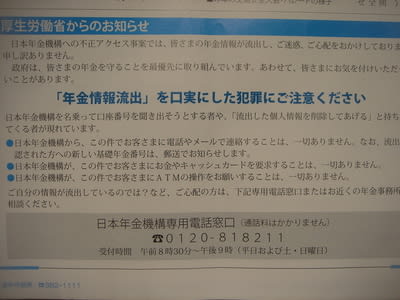

安中市の広報あんなか2015年9月1日号の23ページ目には「厚生労働省からのお知らせ」として「『年金情報流出』を口実にした飯台にご注意ください」とする記事も掲載されています。

**********広報あんなか2015年9月1日号Vol.114 23P下段

<厚生労働省からのお知らせ>

日本年金機構への不正アクセス事案では、皆さまの年金情報が流出し、ご迷惑、ご心配をおかけしております。申し訳ありません。

政府は、皆さまの年金を守ることを最優先に取り組んでいます。あわせて、皆さまにお気を付けいただきたいことがあります。

「年金情報流出」を口実にした犯罪にご注意ください

日本年金機構を名乗って口座番号を聞き出そうとする者や、「流出した個人情報を削除してあげる」と持ちかけてくる者が現れています。

●日本年金機構から、この件でお客さまに電話やメールで連絡することは、一切ありません。なお、流出が確認された方への新しい基礎年金番号は、郵送でお知らせします。

●日本年金機構が、この件でお客さまにお金やキャッシュカードを要求することは、一切ありません。

●日本年金機構が、この件でお客さまにATMの操作をお願いすることは、一切ありません。

ご自分の情報が流出しているのでは?など、ご心配の方は、下記専用電話窓口またはお近くの年金事務所へご相談ください。

日本年金機構専用電話窓口(通話料はかかリません)

電話0120-8182111

受付時間 午前8時30分~午後9時(平日および土・日曜日)

**********

まさに、チグハグ行政を象徴するブラックジョーク広報誌面ということができます。

【ひらく会情報部】

※参考情報

【マイナンバー法成立までの経緯】

2009年12月 「平成22年度税制改正大綱」で、番号制度の導入について言及。

2010年02月 「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」を設置。(2010年6月までに全6回開催)

2010年06月 社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会で「中間とりまとめ」を公表。

2010年11月 政府・与党社会保障改革検討本部の下に「社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会」を設置。(以降14回開催)

2010年12月 社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会で「中間整理」を公表。 「社会保障改革の推進について」を閣議決定。

2011年01月 政府・与党社会保障改革検討本部で「社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針」、「番号制度 創設推進本部」設置を決定。

2011年04月 社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会で「社会保障・税番号要綱」を決定。

2011年06月 政府・与党社会保障改革検討本部で「社会保障・税番号大綱」を決定。

2011年12月 政府・与党社会保障改革検討本部を「政府・与党社会保障改革本部」に改称。(以降2回開催)

2012年01月 政府・与党社会保障改革本部で「社会保障・税一体改革素案」を決定、閣議報告。

2012年02月14日 マイナンバー関連3法案を閣議決定、第180回通常国会に提出。

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の 整備等に関する法律案

・地方公共団体情報システム機構法案

2012年11月16日 衆議院が解散し、マイナンバー関連3法案が廃案。

2013年03月01日 マイナンバー関連4法案を閣議決定、第183回通常国会に再提出。

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(マイナンバー法案)

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

・地方公共団体情報システム機構法案

・内閣法等の一部を改正する法律案(政府CIO法案)

2013年03月22日 衆議院本会議においてマイナンバー関連4法案につき趣旨説明、質疑(総理入り)。 衆議院内閣委員会にマイナンバー関連4法案が付託。

2013年03月27日 衆議院内閣委員会において提案理由説明、質疑。

2013年04月03日 衆議院内閣委員会において質疑。

2013年04月05日 衆議院内閣委員会において参考人質疑。

2013年04月11日 衆議院内閣委員会において質疑。

2013年04月11日 衆議院内閣・総務・財務金融・厚生労働委員会において連合審査。

2013年04月24日 衆議院内閣委員会において質疑。

2013年04月26日 衆議院内閣委員会において質疑(総理入り)、一部修正のうえ可決、附帯決議。

2013年05月09日 衆議院本会議においてマイナンバー関連4法案につき一部修正のうえ可決

2013年05月10日 参議院本会議においてマイナンバー法案及び整備法案につき趣旨説明、質疑(総理入り)。 参議院内閣委員会にマイナンバー法案及び整備法案が付託。

※参議院内閣委員会に政府CIO法案が付託。

※参議院総務委員会に地方公共団体情報システム機構法案が付託。

2013年05月16日 参議員内閣委員会において趣旨説明。

2013年05月21日 参議院内閣委員会において質疑。

2013年05月23日 参議院内閣委員会において質疑(総理入り)、可決、附帯決議。

2013年05月24日 参議院本会議においてマイナンバー関連4法案が可決、成立。

2013年05月31日 マイナンバー関連4法が公布。

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27号)

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に 伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)

・地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)

・内閣法等の一部を改正する法律(平成25年法律第22号)

**********広報あんなか2015年9月1日号P4-5

マイナンバー(個人番号)通知力-ドが送付されます。

お手元に届く通知カード(本件記事末尾)には、世帯員ごとの「マイナンバー(個人番号)」が記載されています。平成28年1月以降、市役所をはじめとする行政機関の窓口で、ご自身のマイナンバーを聞かれたり、手続用紙に記入したりする必要が出てきます。誤って破棄や紛先などしないよう、大切に保管してください。

●平成27年10月から、住民登録されている全ての人に住民票の住所ヘマイナンバー(個人番号)が、「通知カード」により通知されます。

●「通知カード」の送付は、住民票の世帯ごとに、世帯員分をまとめて1通で送付されます。宛先は世帯主となり、差出人は宛先住所地の市町村長となります。

●「通知カード」の送付は、全て簡易書留(配達員による手渡し)で送付されます。郵便受けに投函されることはありません。

●封筒の中には、次のものが同封されています。

①世帯員全員分の「通知カード兼個人番号力-ド申請書」

②「返信用封筒」

③「通知カード兼個人番号カード申請書」についてのご案内

●「通知カード」は、世帯員ごとにありますので、氏名をよく確認し、取り違えのないようご注意ください。

●「通知カード」の送付は、全て「転送不要」扱いで送付されます。住民票と異なる場所にお住まいの場合、原則として転送されずに不在として返戻されます。

●住民票の住所と実際に住んでいる場所が異なる場合は、10月2日までに住民票の異動届を済ませれば、異動先の住所に通知カードが送付されます。住民票と異なる場所にお住まいの人は、できるだけ実際にお住まいの場所に住民票を異動するようお願いいたします。

●やむを得ない理由により、現在お住まいの場所に住民票を移せない場合は、9月25日までに現在お住まいの場所(居所)を登録することで、居所への通知カードの送付が可能です。本市の登録申請・問い合わせ窓口は、本庁舎・市民課、松井田庁舎・住民課となります。

また、登録申請に必要な申請書は、市役所の窓口で取得できるほか、市ホームページからダウンロードすることもできます。

※住民票を移せないやむを得ない理由とは、次のいずれかに該当する場合となります。

①東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している人

②DVなどの被害者で、住所地以外の場所へ移動している人

③医療機関・施設などへの長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない人

④上記①、②、③以外で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない人(どのような理由か、貝体的な内容を申詰書に記載する必要があります。)

<コールセンターのご案内>

市民の皆さんや民間事業者からの問い合わせに対応するため、マイナンバーコールセンターが開設されてぃます。

電話0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)

●受付時間 午前9時30分~午後5時30分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

●ナビダイヤルには通話料がかかります。

●外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)は、電話0570-20-0291におかけください。

●一部IP電話などで上記ダイヤルにつながらない場合は、電話050-3816-905におかけください。

※詳細は、内閣官房マイナンバーホームページでご覧ください。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

↑市から10月に送られてくる通知カードの見本。↑

**********

■マイナンバーの危険性については、2015年6月1日に、公的年金の給付などを行う特殊法人・日本年金機構が「ウィルスメールによる不正アクセスを受け基礎年金番号や氏名など125万円の個人情報が流出した」と発表した事件以降、全国各地で、年金機構職員をかたった不審な電話が相次ぎ、NHKの世論調査でも、自分の年金情報が悪用される可能性について、76パーセントが「不安を感じる」と回答しています。

この原因は、“業務怠慢ウィルス”に感染した年金機構の職員らの危機意識の欠如が原因であり、さらに問題なのは、不正アクセス通信を検知してから17日間も抱え込んでズサンな初動対応をした厚労省をはじめ、パスワード不備などズサンな情報セキュリティ管理をしていた年金機構の幹部・担当職員らが誰も何も責任を取らないことです。

この事件の真相解明と責任の所在の明確化、再発防止策がまだ示されていないまま、今度はマイナンバーを10月から導入すると言うのですから、一般住民はたまったものではありません。

マイナンバー制度というのは、国民全員に12桁の番号を割り振り、複数の機関に存在する個人情報を結びつけて管理するというものです。この法案は既に2013年5月に成立し、今年10月、全国民にマイナンバーを通知し、2016年1月からは、税、社会保障、災害対策の三分野で使用されることになります。

政府としては、18年前の1997年6月18日に、当時の自治省(現・総務省)が「法案作成に向けてさらに幅広く意見を聞く」と称して、『総背番号法試案』(『住民基本台帳法の一部改正試案』)をマスコミなどに発表して以来の悲願だった制度です。

この「試案」の基礎となったのは「住民記録システムのネットワークの構築等に関する研究会最終報告」(1996年3月)であり、全国民に住民基本台帳を基に背番号を付け、その番号と氏名などの基本情報を国などの行政機関に情報提供する全国共通仕様の住民基本台帳カード、いわゆるIDカードを発行するのが狙いでした。

その結果、2003年8月に住民基本台帳ネットワーク(通称「住基ネット」)として、11ケタの住民票コードを認証情報が記録されたICカード「住民基本台帳カード」が発行され、各地方自治体が持つ住民基本台帳のコンピューターネットワーク化が図られ、全国共通で本人確認ができるシステムが構築されました。重機カードの普及率は5パーセント程度に留まっていますが、既に役所のコンピュータには、全国民の情報が検索できる状態になっています。

この住基ネットのシステムの構築に約365億円が投じられ、毎年約130億円の運営費用がかかっていますが、今回、さらにマイナンバーの導入により、初期費用だけで住基ネットの数倍となる約2700億円もの費用がかかると推定されています。運営費は年間200億~300億円といわれており、税金の無駄遣いという批判もあります。

また、このシステムの管理は、住基ネットを運用している「地方自治情報センター」を格上げして設立される「地方公共団体情報システム機構」が担うため、天下りの温床をさらに助長する結果を招くことは明らかです。

税金の無駄遣いと言う点では、こうしたネットワークシステムの導入によって、行政事務が効率化されるにもかかわらず、行政職員の数が減らずに、むしろシステム管理と称して増員される傾向にあることです。

■これらの傾向が事実であることが、今夏の年金機構による年金情報125万件の流出事件で裏付けられました。

にもかかわらず、このマイナンバー制度の利用範囲をさらに拡大させる「共通番号関連法改正案」の修正案が、8月27日に参院内閣委員会で、自民、公明、民主など各党の賛成多数で可決されてしまいました。この修正案には、来年1月に予定していたマイナンバーと基礎年金番号の連結を延期することが新たに盛り込まれたうえで、8月28日の参院本会議での可決された後、衆院に送られ、8月31日の週の衆院本会議で成立する見通しです。

改正案は、マイナンバーを金融機関の預金口座に付けられるようにするもので、個人資産を把握し、税金や年金保険料の徴収に役立てるほか、マイナンバーを年金分野にも活用する予定でした。しかし、日本年金機構の個人情報流出問題を受け、情報管理体制への懸念が高まったため、民主党の提案を受けて修正されたものです。

■このマイナンバー制度が住基ネットに代わって実施されると、通院歴やクレジットカードの購入履歴、金融資産などの情報が一度に漏れる危険性が生じることになります。

これまでの行政対応を見れば、行政にこうした膨大な個人情報の管理能力があるとは到底思えません。

とりわけ、安中市では、20年前に起きた地方自治体では史上最大、空前絶後の51億円余りの巨額横領事件が発生しており、その原因のひとつとして、課税台帳や嘱託登記手続等で住民の知らないうちに公文書の改ざんが日常的に行われていたことが挙げられています。

また、民間でも、従業員は年末調整などで自身や扶養家族の番号を会社に提出することになるため、膨大な量のマイナンパーを保管することになり、無用なコストだけが負担としてのしかかってきます。

実際に国民総背番号制を使っている米国の例では、1936年の社会保障番号導入以降、当初は画期的な制度でしたが、ネットが普及した現在では、他人の社会保障番号の取得が容易になり、なりすましによる税の不正還付や社会保障番号の売買などが急増して、社会問題になっているそうです。

カナダの例では、社会保険番号を民間が利用していましたが、現在では税と社会保障のみに制限され、紛失の危険を防止するため、番号を記載したカードの発行も中止しているそうです。

しかし、日本では民間利用を含め、利用範囲を拡大していく方針を打ち出しています。情報流出事件が発生すれば、年金機構の事件とは比べ物にならない甚大な影響が発生します。全国民の一生涯を通じて、同じ番号であらゆる個人情報を一括管理することは不可能であり、全国民にパスワードを与えて、定期的に変更するようにする必要に迫られることは必至です。

そうなると、ますますコストや人手がかかるようになり、コストアップは血税として国民に転嫁され、人手不足は天下り先の地方公共団体情報システム機構を焼け太らせることになります。

安中市の広報あんなか2015年9月1日号の23ページ目には「厚生労働省からのお知らせ」として「『年金情報流出』を口実にした飯台にご注意ください」とする記事も掲載されています。

**********広報あんなか2015年9月1日号Vol.114 23P下段

<厚生労働省からのお知らせ>

日本年金機構への不正アクセス事案では、皆さまの年金情報が流出し、ご迷惑、ご心配をおかけしております。申し訳ありません。

政府は、皆さまの年金を守ることを最優先に取り組んでいます。あわせて、皆さまにお気を付けいただきたいことがあります。

「年金情報流出」を口実にした犯罪にご注意ください

日本年金機構を名乗って口座番号を聞き出そうとする者や、「流出した個人情報を削除してあげる」と持ちかけてくる者が現れています。

●日本年金機構から、この件でお客さまに電話やメールで連絡することは、一切ありません。なお、流出が確認された方への新しい基礎年金番号は、郵送でお知らせします。

●日本年金機構が、この件でお客さまにお金やキャッシュカードを要求することは、一切ありません。

●日本年金機構が、この件でお客さまにATMの操作をお願いすることは、一切ありません。

ご自分の情報が流出しているのでは?など、ご心配の方は、下記専用電話窓口またはお近くの年金事務所へご相談ください。

日本年金機構専用電話窓口(通話料はかかリません)

電話0120-8182111

受付時間 午前8時30分~午後9時(平日および土・日曜日)

**********

まさに、チグハグ行政を象徴するブラックジョーク広報誌面ということができます。

【ひらく会情報部】

※参考情報

【マイナンバー法成立までの経緯】

2009年12月 「平成22年度税制改正大綱」で、番号制度の導入について言及。

2010年02月 「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」を設置。(2010年6月までに全6回開催)

2010年06月 社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会で「中間とりまとめ」を公表。

2010年11月 政府・与党社会保障改革検討本部の下に「社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会」を設置。(以降14回開催)

2010年12月 社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会で「中間整理」を公表。 「社会保障改革の推進について」を閣議決定。

2011年01月 政府・与党社会保障改革検討本部で「社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針」、「番号制度 創設推進本部」設置を決定。

2011年04月 社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会で「社会保障・税番号要綱」を決定。

2011年06月 政府・与党社会保障改革検討本部で「社会保障・税番号大綱」を決定。

2011年12月 政府・与党社会保障改革検討本部を「政府・与党社会保障改革本部」に改称。(以降2回開催)

2012年01月 政府・与党社会保障改革本部で「社会保障・税一体改革素案」を決定、閣議報告。

2012年02月14日 マイナンバー関連3法案を閣議決定、第180回通常国会に提出。

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の 整備等に関する法律案

・地方公共団体情報システム機構法案

2012年11月16日 衆議院が解散し、マイナンバー関連3法案が廃案。

2013年03月01日 マイナンバー関連4法案を閣議決定、第183回通常国会に再提出。

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(マイナンバー法案)

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

・地方公共団体情報システム機構法案

・内閣法等の一部を改正する法律案(政府CIO法案)

2013年03月22日 衆議院本会議においてマイナンバー関連4法案につき趣旨説明、質疑(総理入り)。 衆議院内閣委員会にマイナンバー関連4法案が付託。

2013年03月27日 衆議院内閣委員会において提案理由説明、質疑。

2013年04月03日 衆議院内閣委員会において質疑。

2013年04月05日 衆議院内閣委員会において参考人質疑。

2013年04月11日 衆議院内閣委員会において質疑。

2013年04月11日 衆議院内閣・総務・財務金融・厚生労働委員会において連合審査。

2013年04月24日 衆議院内閣委員会において質疑。

2013年04月26日 衆議院内閣委員会において質疑(総理入り)、一部修正のうえ可決、附帯決議。

2013年05月09日 衆議院本会議においてマイナンバー関連4法案につき一部修正のうえ可決

2013年05月10日 参議院本会議においてマイナンバー法案及び整備法案につき趣旨説明、質疑(総理入り)。 参議院内閣委員会にマイナンバー法案及び整備法案が付託。

※参議院内閣委員会に政府CIO法案が付託。

※参議院総務委員会に地方公共団体情報システム機構法案が付託。

2013年05月16日 参議員内閣委員会において趣旨説明。

2013年05月21日 参議院内閣委員会において質疑。

2013年05月23日 参議院内閣委員会において質疑(総理入り)、可決、附帯決議。

2013年05月24日 参議院本会議においてマイナンバー関連4法案が可決、成立。

2013年05月31日 マイナンバー関連4法が公布。

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27号)

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に 伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)

・地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)

・内閣法等の一部を改正する法律(平成25年法律第22号)