■群馬高専電子情報工学科の雑賀洋平教授が引き起こした苛烈で大規模なアカデミックハラスメント事件。その関連情報が審査会や裁判所を巻き込んだ3年間に及ぶ攻防の末にようやく一部開示されましたが、群馬高専側は未だにアカハラ事件への当時の対応を見直すこともなく居直りを決め込んでいます。

そんな群馬高専ですが、当会が調べたところ、同校が外部委員を招聘して行った自己点検においても、アカデミックハラスメント事件とそれがもたらした悪影響について端的ながら触れられていることがわかりました。

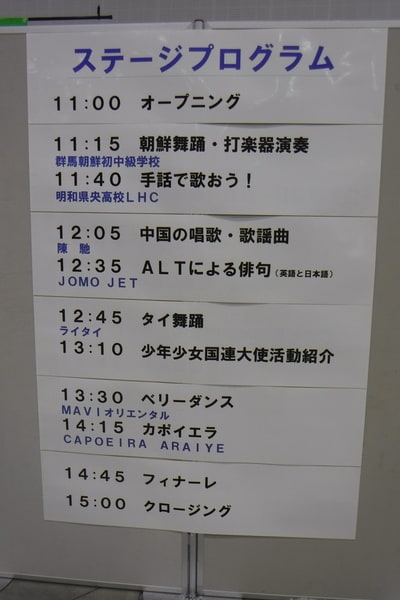

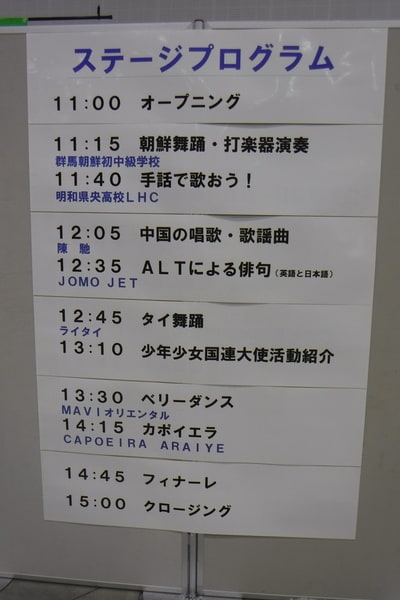

↑

外部委員からのコメントが掲載された平成30年2月付群馬高専外部評価報告書。↑

■群馬高専のHPには平成30年2月付の「群馬工業高等専門学校外部評価報告書」が掲載されています。

http://www.gunma-ct.ac.jp/gakko/pdf/08-ex_hyouka_H29.pdf

PDF⇒ 08ex_hyouka_h29.pdf

この中のP20、外部委員による意見欄に、次の一節が記されていました。

**********

ただし,いくつかの懸念項目がありますので,意見を述べさせていただきます。

昨年,アカハラ問題で新聞・ネット上にて情報が氾濫した影響もあると思いますが,受験者数の低下が目立っています。受験者数の減少は,レベルの低下にも繋がり,留年率・進学率にも影響してくると考えられます。受験者数をすぐに増やすのは難しいでしょうが,少しずつでも回復できる様,いろいろな広報活動を進めることを望みます。

**********

■群馬高専がアカデミックハラスメント事件についてこれまで一度も公式に言及したことがない中で、アカハラ問題の存在とその悪影響についての指摘がはじめて群馬高専のHPに掲載されたのは、極めて意義深いことといってよいでしょう。

このコメントを外部評価委員の誰が寄せたのかは不明ですが、この外部委員7名がすべての評価項目に関して全員一致で「妥当」とし、評点の上では文句なしに満点を付けているところをみると、招聘された外部委員も一定以上群馬高専と懇意にしている顔ぶれであることがうかがえます。このように、比較的自分たち寄りの間柄の人間を任用してすら苦言が飛び出てしまったことを、群馬高専は重く受け止めるべきなのです。

ただし、それでも群馬高専の立場を慮っているのか、結論が「アカハラ事件そのものへのしっかりとした処置と後始末」ではなく、アカハラの解決は脇に置いての「広報」と的外れなものになっており、核心が突かれていないことについては不満の残るところです。

■さりとて、群馬高専がこの提言を受け入れて学校の改善に動いたかというと、案の定そういうわけでもないようです。

この報告書のもととなった外部評価委員会が開かれたのは約1年前の平成29年11月15日でした。この時はまだアカハラ情報不開示訴訟の判決が確定するどころか、地裁での判決すら出ていない段階でした。

群馬高専は、この委員会開催から一ヶ月も経たないうちに、大金を投入して無茶苦茶な引き延ばし控訴を行い、相変わらずの隠蔽体質を露呈した訳ですから、外部委員の苦言などどこ吹く風だったという訳です。

○2017年12月12日:

【速報】アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示訴訟で被告機構=群馬高専が控訴!!↓

http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2497.html

しかも、外部委員からの提言の中では、入学志願者数の減少について言及されていますが、この段階では当然、近年では飛びぬけて最低の出願者数を記録した平成30年度入学者選抜試験はまだ先の話でした。

1年ほど前に志願者数減少を危惧していたこの外部委員は、更に悪化した今年2018年の出願状況を見て腰を抜かしたに違いありません。せっかくの提言を屁とも思わず、信頼回復に努めようとしない群馬高専の姿勢は、余りにも愚かというほかないものです。

○2018年2月3日:

【速報】群馬高専の一般学力試験出願者数が確定!↓

http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2555.html

今年平成30年の出願者数があまりに低すぎたので、さすがに来年はもしかすれば回復傾向に転じるかもしれません。しかしそれは、あくまで一連の事件が「風化」しただけであって、何も問題が解決したわけではありません。

■とはいえ、山崎体制になってからの群馬高専も、さすがに学校としての評判は相当気になると見えます。《本校では「いじめ」や「キャンパス・ハラスメント」の防止に関するガイドラインを制定しました。》との文言とともに、山崎校長のもと2017年12月に策定されたいじめ対応のガイドラインとアカハラ対応のガイドラインが群馬高専HPに掲載されているからです。

http://www.gunma-ct.ac.jp/cms/oshirase/1803guide.htm

群馬工業高等専門学校いじめ防止ガイドライン PDF ⇒ qnhwzhkchc.pdf

群馬工業高等専門学校キャンパス・ハラスメント防止ガイドライン PDF ⇒ qnhwzlpxenxghkchc.pdf

これが策定された時期は、上述の外部評価委員会の開催と前後しており、もしかしたら外部委員からの指摘もあって、お茶を濁すように作ったのかもしれません。

しかし、どんなに素晴らしい「対応策」を策定し高らかに謳ったところで、実際に起こったアカハラ事件に最低な隠蔽対応を続けて、加害者を擁護し続け被害者を踏み付けにしている時点で、空虚な机上の理想を並べたてているだけであり何の現実味も説得力もありません。

加えて言えば、かつて群馬高専は2012年のアカハラ事件を受けて再発防止の誓いとともに徹底的なアカハラ防止体制を構築し、HPでも特設のページを作ってまでアカハラ防止の理念を示していたのです。にも関わらず、その崇高な理念は西尾前校長によって一瞬で挫折に追い込まれ、単なる嘘八百と化してしまいました。

このような経緯があるので、山崎現校長が二番煎じのようにご立派なガイドラインの1つや2つを制定したところで、お茶を濁すほどの効果すらもないのです。空虚な理念だけなら、2012年の時点で満腹なほど打ち立てられているのですから。

■このように無策極まる群馬高専の幹部たちですが、一方で学校・学生を守るべきにも関わらず無責任にアカハラや自殺を助長し続ける群馬高専後援会にも徐々に疑惑の種が持ち上がりつつあります。すなわち、後援会がごく一部の人間によって私物化されているのではないかという疑惑です。

当会が群馬高専後援会にアカハラや群馬高専の抱える問題に関する認識を問うた質問状を送ったのに対し、後援会側はアカハラについて一切言及を避けた上で何一つ解決に前向きなコメントを示さない極めて無責任な回答を送ってきました。このことは当ブログで既報のとおりです。

○2018年10月14日:

群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…当会の再質問状に驚愕の無責任回答をよこした群馬高専後援会の実情↓

http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2778.html

後援会の送ってきた「回答」は、人の親とは思えないほどに不誠実なものであり、しかも日本語すら成り立っていない、リテラシーすら疑われるシロモノでした。しかし、「回答」の作成過程を聞くと、事務局職員は「役員全員の確認を取っており、後援会の総意である」と自信満々に回答しました。

■後援会の良識を疑いながら後援会の役員名簿(

http://www.gunma-kousen.com/director/)を確認すると、ふと気が付いたことがありました。事務局員の口ぶりは、極めてスムーズに役員内部で「回答」への合意に達したような雰囲気だったので、当会では、それまで後援会の役員は「せいぜい数人程度か」と、ついイメージしていたのでした。

ですが、実際にチェックしてみると、学生の保護者ではない事務局員を除いても、会長・副会長・監事・顧問・会計・理事で44名も役員がいるのです。これだけの人数に、短期間のうちにひとりひとり「回答」を確認させて全員に同意を貰うのは、明らかに容易なことではありません。いったいどのような方法でこれを行っているのか確認するため、10月22日に後援会事務局に電話をかけたところ、女性職員のかたが対応しました。

当会からこの件について聞いたところ、「オンブズマンからの質問状への回答案については、理事会の席上、情報共有をして確認しあっている。理事会の開催日は後援会のHP(

http://www.gunma-kousen.com/plan/)で確認できる」という回答がありました。

しかし、実際に後援会のHPで確認してみると、第3回理事会が7月7日(土)、第4回理事会が9月8日(土)で、8月10日提出の再質問状への回答が9月3日付で来たことなど実際のやりとりの時期と照らしてみると、時系列的にどうも辻褄が合いません。

■再度電話をしてこのことについて聞くと、今度は「理事会のほかにも、理事ら役員の間ではメールやグループによるSNSネットワークでの情報共有を頻繁に行っている。また、こういう事案の場合には、事後承諾の形で理事会にはかることもある」と明らかに取って付けたような変なことを言い出しました。

群馬高専後援会としての一度きりの回答、大事な見解を発出するのに「事後承諾」などというので、仰天してしまいました。それでは、当会が受け取った回答は、一部の人間がただ勝手に作って独断で発出しただけのものだったということになってしまいます。

事後承諾というのは、基本的に他の方法が取れない場合の最終手段なのが普通です。しかし仮に、「迅速な回答を優先した結果、事後承諾という形を取らざるを得なかった」と考えても、矛盾が生じます。それならば当会の指定した回答期限に大幅に遅れてきているのと整合性が取れないからです。

しかも、「何らかの事情で回答期限に間に合わなければ、その旨連絡してください」と書いたのですから、例えば再質問状への回答などは、当会に遅延する旨を伝え、たった5日間待って9月8日の理事会でしっかり事前の合意に達した上ではじめて発出することもできたはずです。

しかし現実には、専属の事務員まで雇っているにも関わらず、当会に一切の遅延連絡や期限の確約も行わないまま、理事会の5日前というタイミングで「回答」が発出されています。

■これはいったい何を意味しているのでしょう。

可能性が高いのは、「回答」の作成に関わっている後援会の中でもごく一部のメンバーが、「回答」が理事会の俎上に上げられて全員にきっちり目を通されるのを嫌って、理事会の直前に駆け込みで発出し、既成事実にしてしまい異論が出るのを牽制しているということです。

「回答すべてを白紙撤回して、一から作り直し再送します」というのが現実に困難な以上、「事後承諾」など形だけのものにしかなり得ません。加えて言えば、「情報共有」と「個々人の同意を得たか」は、まったく別の話です。

後援会事務局の女性職員は自分がおかしいことを言っているということに素で気が付いていないようすで、特に動揺するそぶりもなく、生真面目そうな声で自信満々に応答しました。

しかし客観的に見て、この女性職員の言っていることが事実であれば、後援会としての「回答」はごく一部の人物の勝手な意向だけが反映されているという可能性が高いということになります。こうなると、後援会の運営に役員それぞれや保護者らの思いがしっかり反映されているのか、その意思決定プロセスを深掘りせざるを得なくなってきます。

■そういえば以前、当会が後援会に「誰がこの回答を作成したのか」と聞くと、女性職員は「後援会関係者」としか答えませんでした。

当時は気にも留めませんでしたが、よく考えれば「役員」や「後援会員」とは言っていないのですから、どんな人物が作成していても、極端な話学校側の人間が作成していても、後援会に「関係」しているということで、ウソはついていないことになります。

いずれにせよ、「回答」作成に関して、その後援会関係者とやらになぜ白羽の矢が立ったのか、興味のひかれるところです。

■このように依然として腐敗を改めようとせず不透明な運営が続く群馬高専ですが、こうした実態の改善に当会として微力ながら資することができればと感じる次第です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】