■平成24年2月16日の岩野谷公民会で開催された地区別懇談会の席上、岡田市長は、東電福島原発事故由来の放射性物質による食品汚染対策として、安全、安心な市民生活の観点から、次のような発言を行いました。

↑第4次航空機モニタリングの測定結果を反映した東日本全域の地表面から1m高さの空間線量率。↑

**********

市長:それで国から1台買ってます。それが1台。それがまあ、いつ来るか分からない。そのために、あのうー、市独自で、買う指示をいたしております。そーれで、その、測定器、検査器はですね、こしゃって店へ置いとくってえ品物ではないんですよね、注文を受けてつくるという、非常に時間がかかる。まあ、3ヶ月ないし4ヶ月、順調に行けば。

住民:予約は入っているのですか?

市長:えっ?

住民:予約は入っているんですか?

市長:ええ、これもう、あらゆる、ところから、あのう、注文を受けていますから。全国から。

住民:安中市は注文をしているわけなんですか。現在。

市長:はい。

司会:国からというか、消費者庁ですか。そこから、早ければ5月にくるという予定。

教育長:一応予定では、5月末に入る予定です。

住民:それは一般市民も、お金を出して予約したりして使えるようにはしてもらえるわけですかね?

市長:そういうことです。それですね、我々もそうなんですけども、この機械はですね、もし高い数値が検出された場合には、その機械を全部洗浄しなくちゃならない。それから、その測定、検査に当たる、人ですね。職員。全部洗浄しなくちゃならない。非常にですね、あのうー、慎重を期さなくっちゃならない。

住民:例えば高い線量の食物なら、それを持っていた場合ですね?

市長:はい。検査で。非常にですね、誰でも測定できるという、非常に、精密であるだけに、非常にその使う人が、不慣れだと、まあ危険も出てくる。まあ、こういう裏返しでありますので、庁内協議はしっかりして、その体制を整えないと。はい。

**********

■そして、その後、5月末も過ぎ、いまや2012年も半分が経過して、7月になりました。そこで、先日、安中市役所でその後の経過を関係部署から聴取しました。

平成24年5月21日に配布された資料によれば、安中市では、放射性物質対策として、これまでに次の施策を行なってきました。

(1)平成23年3月:水道水の検査実施

(2)平成23年6月:小中学校、保育園等、47地点で空間放射線量の定点観測開始

(3)平成23年6月:小中学校のプール水の検査実施

(4)平成23年6月:市内浄水場の浄水発生土の放射性物質の測定実施

(5)平成23年7月:一般廃棄物焼却施設・し尿処理施設の焼却灰の放射性濃度測定

(6)平成23年8月:小中学校、保育園等の市有施設の側溝や雨樋など周辺に比較して放射線量の高い場所の除染実施。

(7)平成23年11月:市内77地点において空間放射線量を測定

(8)平成23年12月:群馬県学校給食会による学校給食の検査実施

(9)平成24年1月:学校給食の自主簡易検査開始

(10)平成24年1月:定点観測の地点を47地点から113地点に拡大

(11)平成24年1月:汚染状況重点地域に基く市内の汚染状況の測定調査実施

(12)平成24年3月:農地の空間放射線量の測定実施

(13)平成24年3月:文科省の走行サーベイを借り受けて測定実施。

(14)平成24年6月:放射線測定器の貸出開始

■ところで、上記の経緯を見ても、今年2月の地区別懇談会で岡田市長が導入を確約していた食品等の放射性物質検査機器について書かれていません。既に5月はおろか、7月になってしまいました。一体どうなっているのか、調べる必要があると考えました。

すると、当初、市役所にある消費生活センターに導入して設置するような計画だったようですが、消費者庁から独立行政法人国民生活センターを通じて貸与を受けた食品用放射性物質検査機器は、松井田学校給食センターに設置され、5月21日から給食食材の検査を開始していたことが判明しました。検査は、各給食施設で使用している食材から1品を選び、各施設が2週間に1回の検査となるよう順次実施していましたが、6月4日(月)からは、各施設が1週間に1回の検査を実施しています。

http://www.city.annaka.gunma.jp/news/houshasen/kyuushokusokutei.pdf

■それでは、現在に至るまでの経緯を見て見ましょう。

これまでの報道によれば、平成23年12月7日に、安中市は市議会の一般質問で、全市小中学校の学校給食の放射性物質を調べるために簡易測定器を10台購入すると発表しました。旧安中地区の自校方式の9校と旧松井田地区の10校分を調理している松井田給食センターの計10箇所に配備して、調理済みの給食や食材の検査を実施する予定。なお、簡易測定器は10台で204万円で、市教委は消費者庁が行なっている自治体への精密な測定器の貸出にも申し込みをしました。

このあと、安中市教委は平成23年12月19日付で、ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法で、同12月13日に群馬県薬剤師会に依頼して、松井田学校給食センターで、かつ甘辛煮・アーモンド和え・豆腐となめこの味噌汁を計測して、ヨウ素131、セシウム134、セシウム137のいずれも不検出だったことを松井田地区の保護者に通知しました。

その後、安中市教委は、平成24年1月13日付で、学校給食用の干しシイタケについて、平成23年12月2日に松井田学校給食センターで調理したすいとんの食材に使用した干しシイタケと同じ製品を同12月16日に群馬県薬剤師会の環境衛生試験センターで検査したところセシウム134が1キロあたり74ベクレル、セシウム137が1キロ当たり100ベクレル検出されたとして、1ヶ月後に、松井田地区の保護者に通知を出しました。この中で市教委は、実際には当該干しシイタケは水に戻して使用したので放射能は検出されなかったとして、「児童・生徒への健康上の影響はないものと考えています」と説明しました。さらに、独自に放射性物質検査キットを購入して、より安全性の確保に努めたいと述べました。

一方で、安中市教委は、簡易型測定器を調達して、平成24年1月23日から、調理済みの給食の放射能検査を開始しました。計測の仕方は、職員がまず水を1リットル容器に入れて1分ごとに5回、放射線量を測り、献立のチンジャオロースは16食分の約1キロをミキサーにかけてペースト状にして容器に詰め、同様に5回測りました。約10秒ごとに値は上下し、平均値は水も食品も0.04マイクロシーベルトでした。自然界の放射線量と同じとみる水の放射線量を食品の放射線量から差し引き、余分な放射線が出ているかを調べた検査の結果、原発事故の影響はないと結論づけました。セシウム137の場合、成人が1キロあたり500ベクレルを含む食品400グラムを1年間毎日食べると、被曝は1千マイクロシーベルト(=1ミリシーベルト)弱に相当します。平成24年4月から食品の安全基準が1キロあたり500ベクレルから100ベクレルに下げられるため、市教委はもっと精密な測定器を購入する予定だが、全国から製造業者に注文が殺到し、納入時期は未定という状況でした。

平成24年1月31日には、原市小学校で前日に調理済みのポトフ・フルーツのクリームあえを群馬県薬剤師会の環境衛生試験センターでゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法で検査したところ、いずれの放射性物質も不検出(=検出限界値未満)だったと発表しました。

■一方、測定器を持っていない自治体のため、群馬県は平成24年4月から5カ所の県教育事務所に機器を置き、市町村が食材を持ち込んで検査できる体制をはじめました。そこで、安中市は西部県民局に設置された食品用放射能検査装置を使って、4月24日と5月15日に各給食施設で使用している食材から1品を選び、各施設が1ヶ月に1回となるように検査を始めました。

そして、前述のとおり、平成24年6月4日(月)から、消費者庁から貸与を受けた機器を松井田の学校給食センターに設置し、本格的に検査を始めました。東電福島原発事故から実に15ヶ月が過ぎようとしていました。

安中市によれば、食材に含まれる放射線を計測するための本格的な装置を購入する為に、碓氷川クリーンセンターに4月から移った環境推進課が、現在、入札手続中とのことです。

【注】安中市環境推進課が、現在調達を予定している放射能汚染検査用機器の機種について、市に問い合わせていたところ、7月18日に、次の情報提供が有りました。

それによりますと、ドイツのベルトルート社製のガンマ線スペクトロメーターLB2045で、同製品を扱っている代理店のホームページによると税込みで140万円とあります。

詳細は次のURLをご覧ください。東電原発事故から1年4カ月以上経過しますが、一般市民が食品の安全を自分の目で確かめられるようになるのは果たして何時になるのでしょうか。

http://www.berthold-jp.com/products/isotope/pdf/lb2045_web.pdf

※平成24年7月18日当会にて追記

いずれにしても、今年2月の地区別懇談会で岡田市長が話した、市民なら誰でも食材を持ち込めば計測できるという体勢には、現時点でも程遠い状況であることが分かります。

■ところで、消費者庁は国民生活センターを通じて、これまで4回にわたり放射性物質検査機器を希望する自治体に配布してきました。

初めてこの配布計画が発表されたのは、平成23年9月7日(水)13:31~13:50に、消費者庁6階で福島長官が記者会見をしたときでした。

■第1次の配布先は、平成23年11月1日に同庁から発表されました。第1次の募集に対して、128団体(うち県は13団体)から169台の申請がありました。この中には群馬県の団体はありませんでした。放射性物質の影響や地域バランス等を勘案して、第1次の配布先は次の24自治体に各1台となりました。

<第1次配布先>

岩手県:1:一関市

宮城県:2:白石市・柴田町

福島県:14:福島県・郡山市・いわき市・白河市・相馬市・田村市・南相馬市・伊達市・川俣町・会津坂下町・石川町・広野町・川内村・新地町

茨城県:4:高萩市・日立市・つくば市・取手市

栃木県:2:栃木県・那須町

■第2次申請の配布先は平成23年11月30日に発表されました。53自治体(うち県は3自治体)から87台の貸与申請がありました。群馬県内からははじめて6市町村が申請しました。配備は12月下旬から実施予定。

<第2次配布先>

岩手県:1:平泉町

宮城県:2:丸森町・大河原町

福島県:31:福島市(3台)・会津若松市・須賀川市・喜多方市・伊達市・本宮市・桑折町・国見町・天栄村・桧枝岐村・南会津町・北塩原村・磐梯町・湯川村・三島町・会津美里町・泉崎村・矢吹町・棚倉町・塙町・玉川村・平田村・浅川町・古殿町・楢葉町・富岡町・双葉町・浪江町・葛尾村

茨城県:5:茨城県・北茨城市・かすみがうら市・土浦市・守谷市

栃木県:1:大田原市

群馬県:4:みどり市・桐生市・中之条町・高山村

埼玉県:2:八潮市・吉川市

千葉県:2:柏市・鎌ヶ谷市

東京都:2:江戸川区・あきる野市

■第3次の配布先は、平成24年2月3日に発表されました。119団体から134台の申請がありました。この中には群馬県庁のほか、既に申込み済み6団体を含め合計20団体が申請しました。第3次の配布先は次の自治体に計150となりました。配備は2月から行なわれました。

<第3次配布先>

岩手県:2:岩手県庁・奥州市

宮城県:16:石巻市・気仙沼市・名取市・角田市・岩沼市・登米市・栗原市・大崎市・蔵王町・七ヶ宿町・村田町・亘理町・山元町・川崎町・大和町・加美町

秋田県:1:秋田県庁

山形県:1:長井市

福島県:80:福島県庁:福島市(12台)・会津若松市・郡山市(2台)・いわき市(12台)・白河市(2台)・喜多方市・相馬市・二本松市・田村市(4台)・南相馬市(7台)・伊達市(4台)・本宮市・桑折町・国見町・大玉村・鏡石町・天栄村(3台)・下郷町・只見町(3台)・西会津町・磐梯町・猪苗代町・柳津町・金山町・昭和村・西郷村・中島村・矢祭町・鮫川村・三春町・小野町・広野町・川内村(4台)・大熊町・葛尾村・飯館村

茨城県:15:水戸市・龍ヶ崎市・常陸太田市・笠間市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・稲敷市・桜川市・行方市・つくばみらい市・小美玉市・大洗町・大子町・美浦村

栃木県:3:佐野市・矢板市・さくら市

群馬県:13:群馬県庁・前橋市・太田市・沼田市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・上野村・嬬恋村・片品村・昭和村

埼玉県:3:三郷市・毛呂山町・寄居町

千葉県:9:木更津市・野田市・流山市・我孫子市・四街道市・印西市・白井市・香取市・いずみ市

東京都:1:八王子市

神奈川県:1:横浜市

新潟県:1:新潟県庁

長野県:3:佐久市・軽井沢町・辰野町

山梨県:1:甲府市

■第4次の配布先は、平成24年4月26日に発表されました。40の自治体から49台の申請がありました。群馬県からは、第3次までに配布された17自治体以外の5自治体が申請しました。第4次の配布先は次の自治体に計170台となりました。配備は5月下旬から行なわれました。第4次配布を終えた時点で群馬県内の自治体で申請したところは全て配布を受けました。

<第4次配布先>

北海道:8:北海道庁・小樽市・江差町・倶知安町・ニセコ町・標茶町・厚岸町・弟子屈町

岩手県:3:二戸市・遠野市・西和賀町

宮城県:13:仙台市・石巻市・栗原市(2台)・多賀城市・塩竈市・東松島市・涌谷町・松島町・七ケ浜町・大郷町・美里町・大衡町

秋田県:3:秋田県庁(3台)

山形県:1:寒河江市

福島県:28:福島市(2台)・郡山市(5台)・いわき市(2台)・白河市・南相馬市(2台)・二本松市・桑折町・国見町・広野町(2台)・只見町・金山町・小野町・天栄村・平田村・昭和村・飯館村(5台)

茨城県:13:茨城県庁(2台)・北茨城市・下妻市・つくばみらい市・取手市・結城市・常陸大宮市・かすみがうら市・古河市(2台)・牛久市・石岡市

栃木県:8:那須烏山市・下野市・栃木市・佐野市・足利市・高根沢町・益子町・塩谷町

群馬県:9:伊勢崎市(2台)・館林市(2台)・邑楽町・明和町・草津町・みなかみ町・下仁田町

埼玉県:16:上尾市・川越市・北本市・久喜市・戸田市・東松山市・日高市・蓮田市・和光市・入間市・朝霞市・桶川市・滑川町・宮代町・伊奈町・三芳町

千葉県:7:柏市・市原市・館山市・野田市・鴨川市・八街市・習志野市

東京都:15:新宿区・世田谷区・台東区・文京区・港区・目黒区・千代田区・葛飾区・東村山市・東大和市・国立市・多摩市・小金井市・西東京市・立川市

神奈川県:6:綾瀬市・鎌倉市・相模原市・小田原市・平塚市・伊勢原市

新潟県:2:新潟市・新発田市

長野県:6:長野市・飯山市・中野市・小諸市・大町市・飯網町

山梨県:2:都留市・富士吉田市

岐阜県:4:飛騨市・山県市・高山市・養老町

滋賀県:1:大津市

京都府:4:京都府庁(2台)・亀岡市・和束町

大阪府:6:大阪府庁(2台)・貝塚市・箕面市・羽曳野市・和泉市

兵庫県:2:神戸市・猪名川町

奈良県:1:奈良県庁

和歌山県:1:和歌山市

鳥取県:1:米子市

岡山県:1:岡山県庁

広島県:1:福山市

徳島県:2:徳島県庁・小松島市

香川県:1:香川県庁

愛媛県:2:松山市(2台)

大分県:1:大分市

沖縄県:2:沖縄県庁・沖縄市

■消費者庁では、今後の対応について「検査を担当する自治体の職員等を対象として検査等に関する研修会を開催するなど、引続き、自治体における検査体制のバックアップを行なっていく」としています。

それにしても、群馬県内でも高放射線量の場所を抱える安中市が、なぜ1台しか消費者庁に貸与申請をしなかったのか、不思議です。地区別懇談会で岡田市長の話を聞いた市民は、不安を少しでも解消するために誰でもが農産物などの食材の安全性を確かめることが出来るような体制を整備するという期待を抱きました。しかし、まだその体制が構築されていません。

しかも、安中市は、毎時0.23マイクロシーベルトを超える面的な汚染地域は市内に存在しないと、いち早く発表する始末です。

■報道によると、7月10日に市民団体が岡田市長に、子どもたちを放射能被曝から守る為に陳情しました。その時の様子を、市民団体がブログで次のように報告しています。

**********

昨日10日、安中市長との懇談会に行ってきました。

市役所側の参加者は岡田安中市長はじめ、教育部長、市民部長など10名程で、私たちの会から3人の安中市議の方を含めて8名プラスちびっ子4名の参加でした。新聞記者さんも赤旗新聞、上毛新聞、東京新聞の3社の方に、取材に来ていただきました。

私たちは以下の三点で要望を出しました。

1.子どもの集う場所の放射能汚染状況を専門家を交えての再調査

2.子どもに外部被曝線量計をつけ、実際の被曝の現状の把握

3.1と2の結果を専門家とともに協議し、除染などの対策を早急行な実施

懇談会で分かったことは、岡田市長は、いま安中市で生活している子どもたちが、現状で「被曝している」という認識をもっていない、ということでした。

これは私たちとはまったくかけ離れた認識でしたが、この点が分かったんだと前向きに捉え、実際これくらい被曝していますよ、というデータを私たちが集めればいいのではないかと考えています。

ちょうど私たちは先日、個人放射線線量計を購入し、子どもたちの外部被曝線量を測定しはじめたところです。

昨日の懇談会を前への1歩に出来るよう、これからも活動していきたいと思います。

みなさま、宜しくお願いいたします!

**********

■このように、岡田市長が、果たしてどの程度、安中市の放射能汚染状況について、正しく認識をしているのか極めて疑問です。当会も、引続き、市内の放射能汚染状況について、これまでどおり定点観測を実施すると共に、新たに入手したベラルーシ製のベータ線測定器で、食材や飲料の放射能測定を実施してゆくことにしています。

↑世界的に定評のあるベラルーシ国ATOMTEX社製のMKC-AT6130測定器。2基調達し、そのうち1基は高崎市の主婦グループからの要請によるもの。↑

【ひらく会情報部】

↑第4次航空機モニタリングの測定結果を反映した東日本全域の地表面から1m高さの空間線量率。↑

**********

市長:それで国から1台買ってます。それが1台。それがまあ、いつ来るか分からない。そのために、あのうー、市独自で、買う指示をいたしております。そーれで、その、測定器、検査器はですね、こしゃって店へ置いとくってえ品物ではないんですよね、注文を受けてつくるという、非常に時間がかかる。まあ、3ヶ月ないし4ヶ月、順調に行けば。

住民:予約は入っているのですか?

市長:えっ?

住民:予約は入っているんですか?

市長:ええ、これもう、あらゆる、ところから、あのう、注文を受けていますから。全国から。

住民:安中市は注文をしているわけなんですか。現在。

市長:はい。

司会:国からというか、消費者庁ですか。そこから、早ければ5月にくるという予定。

教育長:一応予定では、5月末に入る予定です。

住民:それは一般市民も、お金を出して予約したりして使えるようにはしてもらえるわけですかね?

市長:そういうことです。それですね、我々もそうなんですけども、この機械はですね、もし高い数値が検出された場合には、その機械を全部洗浄しなくちゃならない。それから、その測定、検査に当たる、人ですね。職員。全部洗浄しなくちゃならない。非常にですね、あのうー、慎重を期さなくっちゃならない。

住民:例えば高い線量の食物なら、それを持っていた場合ですね?

市長:はい。検査で。非常にですね、誰でも測定できるという、非常に、精密であるだけに、非常にその使う人が、不慣れだと、まあ危険も出てくる。まあ、こういう裏返しでありますので、庁内協議はしっかりして、その体制を整えないと。はい。

**********

■そして、その後、5月末も過ぎ、いまや2012年も半分が経過して、7月になりました。そこで、先日、安中市役所でその後の経過を関係部署から聴取しました。

平成24年5月21日に配布された資料によれば、安中市では、放射性物質対策として、これまでに次の施策を行なってきました。

(1)平成23年3月:水道水の検査実施

(2)平成23年6月:小中学校、保育園等、47地点で空間放射線量の定点観測開始

(3)平成23年6月:小中学校のプール水の検査実施

(4)平成23年6月:市内浄水場の浄水発生土の放射性物質の測定実施

(5)平成23年7月:一般廃棄物焼却施設・し尿処理施設の焼却灰の放射性濃度測定

(6)平成23年8月:小中学校、保育園等の市有施設の側溝や雨樋など周辺に比較して放射線量の高い場所の除染実施。

(7)平成23年11月:市内77地点において空間放射線量を測定

(8)平成23年12月:群馬県学校給食会による学校給食の検査実施

(9)平成24年1月:学校給食の自主簡易検査開始

(10)平成24年1月:定点観測の地点を47地点から113地点に拡大

(11)平成24年1月:汚染状況重点地域に基く市内の汚染状況の測定調査実施

(12)平成24年3月:農地の空間放射線量の測定実施

(13)平成24年3月:文科省の走行サーベイを借り受けて測定実施。

(14)平成24年6月:放射線測定器の貸出開始

■ところで、上記の経緯を見ても、今年2月の地区別懇談会で岡田市長が導入を確約していた食品等の放射性物質検査機器について書かれていません。既に5月はおろか、7月になってしまいました。一体どうなっているのか、調べる必要があると考えました。

すると、当初、市役所にある消費生活センターに導入して設置するような計画だったようですが、消費者庁から独立行政法人国民生活センターを通じて貸与を受けた食品用放射性物質検査機器は、松井田学校給食センターに設置され、5月21日から給食食材の検査を開始していたことが判明しました。検査は、各給食施設で使用している食材から1品を選び、各施設が2週間に1回の検査となるよう順次実施していましたが、6月4日(月)からは、各施設が1週間に1回の検査を実施しています。

http://www.city.annaka.gunma.jp/news/houshasen/kyuushokusokutei.pdf

■それでは、現在に至るまでの経緯を見て見ましょう。

これまでの報道によれば、平成23年12月7日に、安中市は市議会の一般質問で、全市小中学校の学校給食の放射性物質を調べるために簡易測定器を10台購入すると発表しました。旧安中地区の自校方式の9校と旧松井田地区の10校分を調理している松井田給食センターの計10箇所に配備して、調理済みの給食や食材の検査を実施する予定。なお、簡易測定器は10台で204万円で、市教委は消費者庁が行なっている自治体への精密な測定器の貸出にも申し込みをしました。

このあと、安中市教委は平成23年12月19日付で、ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法で、同12月13日に群馬県薬剤師会に依頼して、松井田学校給食センターで、かつ甘辛煮・アーモンド和え・豆腐となめこの味噌汁を計測して、ヨウ素131、セシウム134、セシウム137のいずれも不検出だったことを松井田地区の保護者に通知しました。

その後、安中市教委は、平成24年1月13日付で、学校給食用の干しシイタケについて、平成23年12月2日に松井田学校給食センターで調理したすいとんの食材に使用した干しシイタケと同じ製品を同12月16日に群馬県薬剤師会の環境衛生試験センターで検査したところセシウム134が1キロあたり74ベクレル、セシウム137が1キロ当たり100ベクレル検出されたとして、1ヶ月後に、松井田地区の保護者に通知を出しました。この中で市教委は、実際には当該干しシイタケは水に戻して使用したので放射能は検出されなかったとして、「児童・生徒への健康上の影響はないものと考えています」と説明しました。さらに、独自に放射性物質検査キットを購入して、より安全性の確保に努めたいと述べました。

一方で、安中市教委は、簡易型測定器を調達して、平成24年1月23日から、調理済みの給食の放射能検査を開始しました。計測の仕方は、職員がまず水を1リットル容器に入れて1分ごとに5回、放射線量を測り、献立のチンジャオロースは16食分の約1キロをミキサーにかけてペースト状にして容器に詰め、同様に5回測りました。約10秒ごとに値は上下し、平均値は水も食品も0.04マイクロシーベルトでした。自然界の放射線量と同じとみる水の放射線量を食品の放射線量から差し引き、余分な放射線が出ているかを調べた検査の結果、原発事故の影響はないと結論づけました。セシウム137の場合、成人が1キロあたり500ベクレルを含む食品400グラムを1年間毎日食べると、被曝は1千マイクロシーベルト(=1ミリシーベルト)弱に相当します。平成24年4月から食品の安全基準が1キロあたり500ベクレルから100ベクレルに下げられるため、市教委はもっと精密な測定器を購入する予定だが、全国から製造業者に注文が殺到し、納入時期は未定という状況でした。

平成24年1月31日には、原市小学校で前日に調理済みのポトフ・フルーツのクリームあえを群馬県薬剤師会の環境衛生試験センターでゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法で検査したところ、いずれの放射性物質も不検出(=検出限界値未満)だったと発表しました。

■一方、測定器を持っていない自治体のため、群馬県は平成24年4月から5カ所の県教育事務所に機器を置き、市町村が食材を持ち込んで検査できる体制をはじめました。そこで、安中市は西部県民局に設置された食品用放射能検査装置を使って、4月24日と5月15日に各給食施設で使用している食材から1品を選び、各施設が1ヶ月に1回となるように検査を始めました。

そして、前述のとおり、平成24年6月4日(月)から、消費者庁から貸与を受けた機器を松井田の学校給食センターに設置し、本格的に検査を始めました。東電福島原発事故から実に15ヶ月が過ぎようとしていました。

安中市によれば、食材に含まれる放射線を計測するための本格的な装置を購入する為に、碓氷川クリーンセンターに4月から移った環境推進課が、現在、入札手続中とのことです。

【注】安中市環境推進課が、現在調達を予定している放射能汚染検査用機器の機種について、市に問い合わせていたところ、7月18日に、次の情報提供が有りました。

それによりますと、ドイツのベルトルート社製のガンマ線スペクトロメーターLB2045で、同製品を扱っている代理店のホームページによると税込みで140万円とあります。

詳細は次のURLをご覧ください。東電原発事故から1年4カ月以上経過しますが、一般市民が食品の安全を自分の目で確かめられるようになるのは果たして何時になるのでしょうか。

http://www.berthold-jp.com/products/isotope/pdf/lb2045_web.pdf

※平成24年7月18日当会にて追記

いずれにしても、今年2月の地区別懇談会で岡田市長が話した、市民なら誰でも食材を持ち込めば計測できるという体勢には、現時点でも程遠い状況であることが分かります。

■ところで、消費者庁は国民生活センターを通じて、これまで4回にわたり放射性物質検査機器を希望する自治体に配布してきました。

初めてこの配布計画が発表されたのは、平成23年9月7日(水)13:31~13:50に、消費者庁6階で福島長官が記者会見をしたときでした。

■第1次の配布先は、平成23年11月1日に同庁から発表されました。第1次の募集に対して、128団体(うち県は13団体)から169台の申請がありました。この中には群馬県の団体はありませんでした。放射性物質の影響や地域バランス等を勘案して、第1次の配布先は次の24自治体に各1台となりました。

<第1次配布先>

岩手県:1:一関市

宮城県:2:白石市・柴田町

福島県:14:福島県・郡山市・いわき市・白河市・相馬市・田村市・南相馬市・伊達市・川俣町・会津坂下町・石川町・広野町・川内村・新地町

茨城県:4:高萩市・日立市・つくば市・取手市

栃木県:2:栃木県・那須町

■第2次申請の配布先は平成23年11月30日に発表されました。53自治体(うち県は3自治体)から87台の貸与申請がありました。群馬県内からははじめて6市町村が申請しました。配備は12月下旬から実施予定。

<第2次配布先>

岩手県:1:平泉町

宮城県:2:丸森町・大河原町

福島県:31:福島市(3台)・会津若松市・須賀川市・喜多方市・伊達市・本宮市・桑折町・国見町・天栄村・桧枝岐村・南会津町・北塩原村・磐梯町・湯川村・三島町・会津美里町・泉崎村・矢吹町・棚倉町・塙町・玉川村・平田村・浅川町・古殿町・楢葉町・富岡町・双葉町・浪江町・葛尾村

茨城県:5:茨城県・北茨城市・かすみがうら市・土浦市・守谷市

栃木県:1:大田原市

群馬県:4:みどり市・桐生市・中之条町・高山村

埼玉県:2:八潮市・吉川市

千葉県:2:柏市・鎌ヶ谷市

東京都:2:江戸川区・あきる野市

■第3次の配布先は、平成24年2月3日に発表されました。119団体から134台の申請がありました。この中には群馬県庁のほか、既に申込み済み6団体を含め合計20団体が申請しました。第3次の配布先は次の自治体に計150となりました。配備は2月から行なわれました。

<第3次配布先>

岩手県:2:岩手県庁・奥州市

宮城県:16:石巻市・気仙沼市・名取市・角田市・岩沼市・登米市・栗原市・大崎市・蔵王町・七ヶ宿町・村田町・亘理町・山元町・川崎町・大和町・加美町

秋田県:1:秋田県庁

山形県:1:長井市

福島県:80:福島県庁:福島市(12台)・会津若松市・郡山市(2台)・いわき市(12台)・白河市(2台)・喜多方市・相馬市・二本松市・田村市(4台)・南相馬市(7台)・伊達市(4台)・本宮市・桑折町・国見町・大玉村・鏡石町・天栄村(3台)・下郷町・只見町(3台)・西会津町・磐梯町・猪苗代町・柳津町・金山町・昭和村・西郷村・中島村・矢祭町・鮫川村・三春町・小野町・広野町・川内村(4台)・大熊町・葛尾村・飯館村

茨城県:15:水戸市・龍ヶ崎市・常陸太田市・笠間市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・稲敷市・桜川市・行方市・つくばみらい市・小美玉市・大洗町・大子町・美浦村

栃木県:3:佐野市・矢板市・さくら市

群馬県:13:群馬県庁・前橋市・太田市・沼田市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・上野村・嬬恋村・片品村・昭和村

埼玉県:3:三郷市・毛呂山町・寄居町

千葉県:9:木更津市・野田市・流山市・我孫子市・四街道市・印西市・白井市・香取市・いずみ市

東京都:1:八王子市

神奈川県:1:横浜市

新潟県:1:新潟県庁

長野県:3:佐久市・軽井沢町・辰野町

山梨県:1:甲府市

■第4次の配布先は、平成24年4月26日に発表されました。40の自治体から49台の申請がありました。群馬県からは、第3次までに配布された17自治体以外の5自治体が申請しました。第4次の配布先は次の自治体に計170台となりました。配備は5月下旬から行なわれました。第4次配布を終えた時点で群馬県内の自治体で申請したところは全て配布を受けました。

<第4次配布先>

北海道:8:北海道庁・小樽市・江差町・倶知安町・ニセコ町・標茶町・厚岸町・弟子屈町

岩手県:3:二戸市・遠野市・西和賀町

宮城県:13:仙台市・石巻市・栗原市(2台)・多賀城市・塩竈市・東松島市・涌谷町・松島町・七ケ浜町・大郷町・美里町・大衡町

秋田県:3:秋田県庁(3台)

山形県:1:寒河江市

福島県:28:福島市(2台)・郡山市(5台)・いわき市(2台)・白河市・南相馬市(2台)・二本松市・桑折町・国見町・広野町(2台)・只見町・金山町・小野町・天栄村・平田村・昭和村・飯館村(5台)

茨城県:13:茨城県庁(2台)・北茨城市・下妻市・つくばみらい市・取手市・結城市・常陸大宮市・かすみがうら市・古河市(2台)・牛久市・石岡市

栃木県:8:那須烏山市・下野市・栃木市・佐野市・足利市・高根沢町・益子町・塩谷町

群馬県:9:伊勢崎市(2台)・館林市(2台)・邑楽町・明和町・草津町・みなかみ町・下仁田町

埼玉県:16:上尾市・川越市・北本市・久喜市・戸田市・東松山市・日高市・蓮田市・和光市・入間市・朝霞市・桶川市・滑川町・宮代町・伊奈町・三芳町

千葉県:7:柏市・市原市・館山市・野田市・鴨川市・八街市・習志野市

東京都:15:新宿区・世田谷区・台東区・文京区・港区・目黒区・千代田区・葛飾区・東村山市・東大和市・国立市・多摩市・小金井市・西東京市・立川市

神奈川県:6:綾瀬市・鎌倉市・相模原市・小田原市・平塚市・伊勢原市

新潟県:2:新潟市・新発田市

長野県:6:長野市・飯山市・中野市・小諸市・大町市・飯網町

山梨県:2:都留市・富士吉田市

岐阜県:4:飛騨市・山県市・高山市・養老町

滋賀県:1:大津市

京都府:4:京都府庁(2台)・亀岡市・和束町

大阪府:6:大阪府庁(2台)・貝塚市・箕面市・羽曳野市・和泉市

兵庫県:2:神戸市・猪名川町

奈良県:1:奈良県庁

和歌山県:1:和歌山市

鳥取県:1:米子市

岡山県:1:岡山県庁

広島県:1:福山市

徳島県:2:徳島県庁・小松島市

香川県:1:香川県庁

愛媛県:2:松山市(2台)

大分県:1:大分市

沖縄県:2:沖縄県庁・沖縄市

■消費者庁では、今後の対応について「検査を担当する自治体の職員等を対象として検査等に関する研修会を開催するなど、引続き、自治体における検査体制のバックアップを行なっていく」としています。

それにしても、群馬県内でも高放射線量の場所を抱える安中市が、なぜ1台しか消費者庁に貸与申請をしなかったのか、不思議です。地区別懇談会で岡田市長の話を聞いた市民は、不安を少しでも解消するために誰でもが農産物などの食材の安全性を確かめることが出来るような体制を整備するという期待を抱きました。しかし、まだその体制が構築されていません。

しかも、安中市は、毎時0.23マイクロシーベルトを超える面的な汚染地域は市内に存在しないと、いち早く発表する始末です。

■報道によると、7月10日に市民団体が岡田市長に、子どもたちを放射能被曝から守る為に陳情しました。その時の様子を、市民団体がブログで次のように報告しています。

**********

昨日10日、安中市長との懇談会に行ってきました。

市役所側の参加者は岡田安中市長はじめ、教育部長、市民部長など10名程で、私たちの会から3人の安中市議の方を含めて8名プラスちびっ子4名の参加でした。新聞記者さんも赤旗新聞、上毛新聞、東京新聞の3社の方に、取材に来ていただきました。

私たちは以下の三点で要望を出しました。

1.子どもの集う場所の放射能汚染状況を専門家を交えての再調査

2.子どもに外部被曝線量計をつけ、実際の被曝の現状の把握

3.1と2の結果を専門家とともに協議し、除染などの対策を早急行な実施

懇談会で分かったことは、岡田市長は、いま安中市で生活している子どもたちが、現状で「被曝している」という認識をもっていない、ということでした。

これは私たちとはまったくかけ離れた認識でしたが、この点が分かったんだと前向きに捉え、実際これくらい被曝していますよ、というデータを私たちが集めればいいのではないかと考えています。

ちょうど私たちは先日、個人放射線線量計を購入し、子どもたちの外部被曝線量を測定しはじめたところです。

昨日の懇談会を前への1歩に出来るよう、これからも活動していきたいと思います。

みなさま、宜しくお願いいたします!

**********

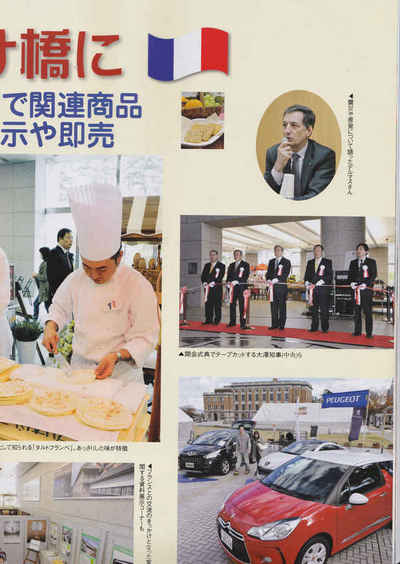

■このように、岡田市長が、果たしてどの程度、安中市の放射能汚染状況について、正しく認識をしているのか極めて疑問です。当会も、引続き、市内の放射能汚染状況について、これまでどおり定点観測を実施すると共に、新たに入手したベラルーシ製のベータ線測定器で、食材や飲料の放射能測定を実施してゆくことにしています。

↑世界的に定評のあるベラルーシ国ATOMTEX社製のMKC-AT6130測定器。2基調達し、そのうち1基は高崎市の主婦グループからの要請によるもの。↑

【ひらく会情報部】