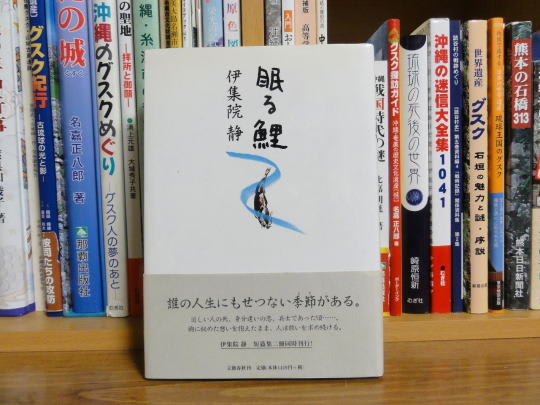

抱き鯉漁を題材にした伊集院 静の 「 眠る鯉 」

「 鯉とり まあしゃん 」 鯉の巣本店

鯉の巣支店 ( 川舟で作られた看板 )

国道210号線を久留米から日田に向かって走り、

田主丸町に入ると 「 鯉とりまあしゃん 」 の看板が目に入る。

鯉とり まあしゃんは実在した人物で、本名 上村政雄は、大正2年に田主丸町栄町の油屋に生まれる。

7歳のとき父が死亡し、12歳のとき田主丸尋常小学校高等科を中退して町内の米屋にて小僧として働く。

物心ついた頃から巨瀬川にて遊び暮らす。

17~18歳のころ川漁師から声がかかり筑後川に出て、この頃から伝統の漁法 「 鯉抱き 」 を会得していく。

昭和22年9月に大分県玖珠町の玖珠川で全長3尺1寸5分 ( 約95.4㎝ ) 、重さ約10.7㎏の大鯉を仕留める。

平成11年4月4日に死亡する。

火野葦平は河童では有名だが、鯉についても多くの作品を遺している。

火野葦平 ( 芥川賞作家 ) と、まあしゃん。

昭和16年6月大窪の浜にて葦平はまあしゃんの鯉捕りを見物。

昭和19年に行われた 「 浮羽文化の会 」 発会式に葦平が来賓として招待される。

まあしゃんをモデルとした小説として 「 鯉 」 ( 昭和16年 ) 、「 鯉 」 ( 昭和27年 ) 、

「 耳塚 」 ( 昭和31年 ) 、 「 百年の鯉 」 ( 昭和33年 ) がある。

二編の小説 「 鯉 」 ではそれぞれ 「 鯉捕り勇しゃん 」 と 「 あぶらまのまあしゃん 」 とし、

「 百年の鯉 」 では、 「 カッパマーシャン 」 として登場する。

田主丸町の初代河童族として活躍をする。

また開高健 ( 芥川賞作家 ) 執筆の釣魚エッセイ 「 コイとりまあしゃん、コイをとること 」 に実名で登場するなど、

田主丸町の名とともに多数のメディアに取り上げられているが、枚挙に暇がない。

伊集院 静も 「 眠る鯉 」 という題名で ″ 抱き鯉 ″ という漁で鯉を仕留める小説を書いている。

ここでは 「 まあしゃん 」 ではなく、辰三や修吉といった名前で鯉とりたちを描いている。

鯉を捕る、いや抱いて掴まえる、と言った方が正しいかもしれないが、その漁法はもっぱら夜。

鯉が眠りについた時を狙って行われる漁である。

眠る鯉に忍び寄り、赤児を抱きかかえるように捕える。

だが、鯉は魚の中でも敏感で用心深い魚だから、少しの物音や気配だけで逃げて行く。

「 要は鯉を眠らせたまま抱いて岸に揚がること 」 である。

その業を覚えるのに何年も時間を費やさなければならないほどの神業である。

「 水の匂いを嗅いだら、自分も鯉にならなければならない 」 のだ。

「 自分も裸になり、鯉となって水に溶け込むこと 」 である。

力みを抜いて水の中に入り、ゆっくりと肩まで沈んで鯉に寄り添うように優しく包み込む。

鯉は人肌の感触に身を任せたまま岸へ揚げられる。

そんな「 鯉とり まあしゃん 」 は伝説の漁師である。