鹿児島県文化センターの前に建つ小松帯刀の像

小松帯刀 ( こまつ たてわき 1835(天保6)~1870(明治3)年 ) は、強い意志と明噺な頭脳を持ち、

藩主・島津斉彬 ( なりあきら ) の側近として、西郷隆盛や大久保利通などを登用・抜擢した。

下級武士に過ぎなかった西郷隆盛や大久保利通、

一介の浪人であった坂本龍馬が幕末に存在感を持つ活動が出来たのも、

薩摩藩家老という地位を持った小松帯刀の支援協力があったからで、

明治政府樹立に向けて小松帯刀の存在は大きかったというのが見直されている理由である。

小松帯刀は、鎖国という状況のもとにあって掟破りとも言える発想で、西洋の技術や文化を積極的に採り入れた。

藩主島津斉彬の意をうけて1861年には長崎で洋水雷、砲術の知識を学ぶとともに、

オランダ艦船に搭乗し軍艦の操縦術を習得。

家老就任後には,生麦事件に端を発した薩英戦争 ( 1863年 ) でイギリスと戦火を交え、

その科学技術力の高さを身をもって体験したことから講和成立後は一転して英国との親交を深め、

留学生を派遣するなどして先進技術の導入に取り組んだ。

幕末維新期に活躍した英国の辣腕外交官アーネスト・サトウは、

薩摩藩家老として西郷隆盛,大久保利通といった下級武士を登用・抜擢し、

明治維新を裏方として支援した小松帯刀について次のような人物評を残している。

「 小松は私の知っている日本人の中で一番魅力のある人物で、

家老の家柄だが、そういう階級の人間に似合わず,政治的な才能があり、

態度にすぐれ、それに友情が厚く、そんな点で人々に傑出していた。 」

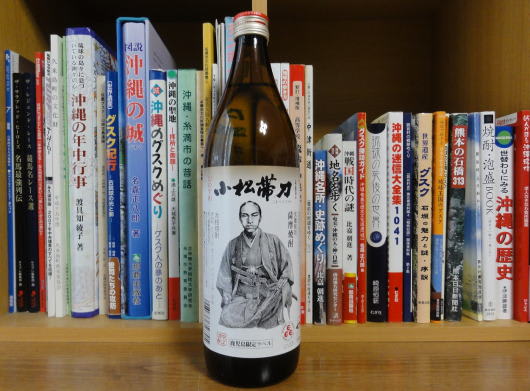

そんな小松帯刀の名をつけた焼酎は、薩摩の偉人を銘柄にしていることからも、

「 黄金千貫いも 」 を特に厳選して丁寧に原料処理を行った芋焼酎である。

麹は昔ながらの黒麹を使用し、低温発酵でもろみを造り伝統的な常圧蒸留を行っている。

口に含むと、芋らしい落ち着きのある香りと柔らかな甘味が感じられると共に、

軽快でスッキリした味わいが特長の焼酎である。