橋の手前にある 「 布田保之助の像 」

いつも訪問している方のブログから情報を頂いた番組が、

今日、午後16:05からTNCで、

「 絆を通した種山石工・橋本勘五郎 」 というタイトルで、

熊本の男と家族の物語が放送される。

熊本の石橋を代表する通潤橋の架橋に尽力を注いだ石工棟梁橋本勘五郎である。

石橋の探訪を初めるきっかけとなったのが、

10年ほど前に上益城御船支所で手に取った一冊の小冊子からである。

石橋特集だったその冊子に沢山の夢が詰まっていた。

熊本には17年間暮らしていたが、

当時は強くなることばかり考えて、石橋には目もくれなかった。

だけど、10年ほど前に小冊子に出会ってから石橋の探訪が始まった。

競輪選手時代に街道練習でいろんな山道をめぐっていたので、

かなりの土地勘も加勢して、一日20基の石橋めぐりもそんなに大変ではなかった。

石橋の探訪を初めて間もないころ、

東陽村の石匠館の近くで 「 大久保自然石橋 」 の場所を訪ねた人が、

たまたま橋本勘五郎のひ孫のよしなりさんだった。

そして橋本さんの軽トラックで石橋まで連れて行ってもらったことがある。

その車内で石橋の話を聞いたことがあるが、

晩年は 「 いかに石に形を崩さずに石を組んでいくか 」 だったという。

橋本さんとは、石橋との縁を感じる出会いだった。

所在地 / 熊本県山都町長原 ・ 城原

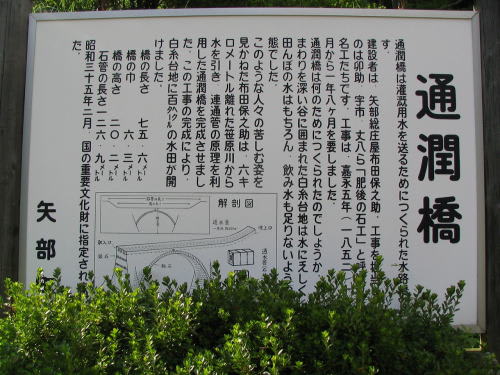

架橋 / 嘉永7年 ( 1854年 )

石工 / 宇市 ・ 橋本勘五郎 ・ 甚平 ら総数41名

長さ / 77.5m

幅 / 6.65m 高さ / 21.59m

■ 国指定重要文化財 ( 九州遺産 )

通潤橋は上部に3本の水道管を通し、

逆サイフォンの原理を利用して高地の白糸大地に水を送る橋で、

矢部手永の惣庄屋の布田保之助 ( ふたやすのすけ ) が

水不足に悩む住民を救うために尽力し、架橋したものである。

現在も約100ヘクタール以上の水田を潤し続けている。

今も布田保之助にまつわる話が多く残っている。

なかでも雨桶から逆サイフォンの原理を思いついた話や、

橋に最初に水を通す際に白装束姿で短刀を懐に忍ばせていた話などは有名である。

橋を眺めているとこの架橋に関わった人々の熱い思いが伝わって来るようであった。

通潤橋へのアクセス

通潤橋へは、山都町(旧・矢部町)の中心街を右に200mほど入った所にある。

駐車場は無料で約160台可能である。