掩体壕の中でエンジンの一部を含め内部構造を見ることが出来る

史跡公園として整備されている城井1号掩体壕

今では物置として使用されている掩体壕

あちこちに掩体壕が点在する城井地区

掩体壕の飛行機型が戦争の事実をリアルに表している

真っ直ぐに伸びた道路は、かつての滑走路跡

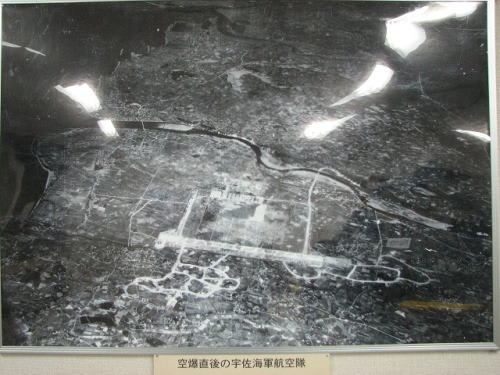

空から見た宇佐海軍飛行場

所在地 / 大分県宇佐市城井

竣工 / 1943年 ( 昭和18年 )

■ 城井1号掩体壕 宇佐市指定史跡

■ 掩体壕群 Aランク近代土木遺産

この地に海軍航空隊の設置が決定したのは、昭和12年のことである。

昭和14年には練習航空隊が開隊し、訓練を開始する。

太平洋戦争が勃発すると戦闘機、爆撃機を守るために掩体壕が必要となり、

昭和18年から築造が始まった。その工法は最初に土盛りを作り、

そこに鉄筋組みを行ってコンクリートを打設する。

硬化したら中の土を取り出せば完成である。

こうして型枠無しで曲面の構造体を素早く作る苦肉の策であるが、

思いのほか頑強で、現在も農機具倉庫や車庫などに活用されている。

戦時中に造営された掩体壕のうち数基と道路となった滑走路跡が今も残っている。

終戦の年、ここは作戦部隊となり4月には神風特別攻撃隊が編成され、

串良基地などを経て南の海へ散って行った。

その数は154名に及んだといわれている。

宇佐海軍航空隊、掩体壕へのアクセス

宇佐海軍航空隊、掩体壕へは、JR日豊線柳ヶ浦駅より車で10分。

自動車では、別府宇佐道路・宇佐ICより宇佐市内のパブリック21より左折し、約5分。

駐車は、城井1号掩体壕史跡公園内にトイレ・無料駐車場が完備されている。

※ 城井1号掩体壕のみ史跡公園として整備されているので見学は可能だが、

他の掩体壕は無断立ち入り禁止になっている。