前回の再演時、ずっともう一度見たかったこの作品をようやく見ることができた。その時は東京のアゴラ劇場で見たのだが、期待通りの素晴らしい作品でうれしかった。地元の大阪で見るのとは少し違ったのもよかった。今回は再びホームである。アイホールとアゴラではかなり印象が変わるのではないか、と期待したが、そういう点ではあまり変わらない。(最初に見たのもアイホールなのだが)

ただ、今回、再び見る機会を得て、この傑作は平田さんにとって特別な作品なのだという想いを新たにした。1980年という時代の気分がよみがえってくる。前回見た時もそうだった。この作品が抱える漠然とした不安。それはここがイスタンブールであるということばかりではない。ずっと旅を続けることの倦怠感。自分が何をしたいと思い旅をしているのか、それすらもわからなくなる。日本に帰るきっかけもない。ただ、ここで漂うようにして留まる。誰もが抱える青年期の憂鬱が作品のベースにある。だから、これは誰をも共感させる特別な作品になる。平田さんの唯一の自伝的作品ということも、大きい。いつもクールな平田さんがこんなにも感傷的になっている。とはいえ、そんな気分は表立たないけど。

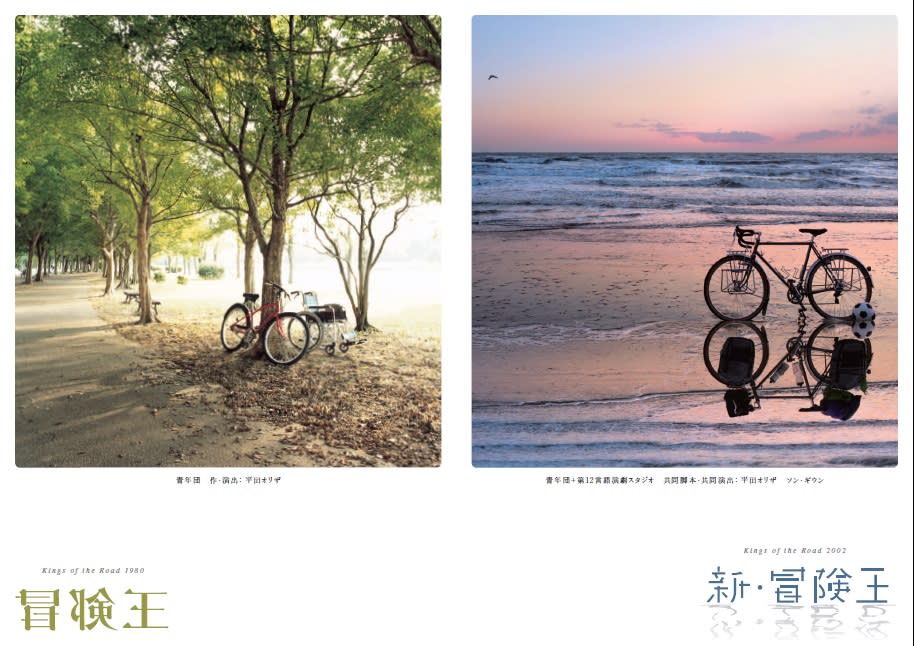

僕は平田さんとほぼ同世代で、彼が初めて出版した自転車旅行で世界一周する本を、出版された当時に読んでいる。(もちろん、彼が劇作家平田オリザになるなんて、思いもしない頃だ)自分よりも若い人がこんなことをするんだ、と驚かされた。圧倒された。だから、昔は、あの自転車旅行の平田オリザが劇作家になり、青年団を主宰して、世界的な評価を受けているということが、なんだか、不思議な感じがした。

もちろん、今では大阪で(アイホールが多いから厳密には大阪じゃないけど)定期的に公演を打ち、そんな昔のことなんか、考えることはなかったけれど、この作品を見ると、やはり、そこに戻ってしまう。それは、僕なんかよりも、平田さん自身がきっともっとそんな気分になるのではないか。自分の原点となる最初の想いがここには確かにある。だから、これはほかの作品とは別の意味で、こんなにも感動的なのだ。もちろん、感傷過多の作品ではない。

今から36年前。1980年という年を思い出す。そこに見えてくる漠然とした不安と期待がなぜか、とても懐かしい。これは青春時代をセンチメンタルに描く作品なんかでは断じてない。そんなことは重々わかっているくせに、世界がとても遠くにあり、自分がこの小さな場所で一歩も踏み出せないでいた頃を思い出させる。それは誰もが感じたことかもしれない。

日本を離れて、遠い場所イスタンブールの地で、焦燥に駆られ、立ち止まる。彼らもまた、目を輝かせて世界を旅するわけではなく、あの頃の自分と同じように、どんよりとして、佇んでいる。そんな彼らを見て共感するのではなく、変に醒めた目で、凝視することになる。どこにいても、何をしていても、その本質のところでは人は変わらないのかもしれない、と、そんなことを思った。

1980年が、どんな時代だったのかを語る時、この芝居の中で、イランアメリカ大使館人質事件が語られると、あぁ、とピンときても、光州事件については、あの当時きっとあまり記憶にとどめる日本人は少ないはずだ。(僕なんか、後日、韓国映画を通して、光州事件を知った)まるで、政治的なことには疎いノンポリ大学生だった。大多数の人たちはラストの山口百恵の引退についての部分で、ここに描かれる時代を意識することになる。要するに僕たちの記憶なんてそんなものだろう。

これはある時代が描かれるけど、時代を描く作品ではない。いつの時代にも共通する青年期の普遍性が描かれている。だから、誰もが共感する。そんな作品なのだ。