朝からうす曇り、10時近くにサイトを出て一時間足らずで次の目的地ボールスタッド(Ballstad)に着いた。キャンプサイトと言うよりパブの裏の空き地と言うのがふさわしい小さなサイト。パブのオーナーが日曜日の午後まで帰ってこないというので、隣に長期滞在しているノルゥエー人夫妻(旦那のほうはこのパブの大工仕事を請け負っているらしい。)が言ってくれた。

このサイトは桟橋がかかったフィヨルドのほとりで、魚釣りにいいかも知れない。着いたのがまだ午前中だったから、入り江の対岸まで散歩に行った。このあたりの家はきれいな高級住宅地が多く彼らの前庭が素晴らしい。いろいろ手を加えて夏の花も満開、目を楽しませてくれる。

道端のやや大きめの池の真ん中に飛び出している岩の上にかもめの赤ちゃんが2羽何となく途方にくれている。親のかもめは私たちが危害を加えるのを恐れて低空飛行で頭の上を飛び回って鳴き叫んでいる。この雛は真っ白な親とは比べ物にならないような不細工な汚れた毛糸の塊みたいで、これぞ醜いかもめの子と言う感じ、この毛玉は石ころやごみの多い海岸の中では完全な保護色でほとんど見分けがつかない。

まだ泳げも歩きも十分でないこの雛たちがどうやって池の真ん中にいるのかが判らない。たぶん親が嘴に加えて連れてきたものだろう。帰りに通った時はいなかった。

北欧で往々に見られるのがこの郵便箱、一つのストリートの全部の家の郵便受けらしい。

郵便屋さんがいちいち各家の玄関まで行かなくてもいいようになっている。これは特に雪の多い冬には良いだろう。

ちょうど干潮時、橋の上から見る海中は水がきれいで海草や、ひとでなどよく見える。こんな北の海岸できれいな彩の海中生物がいるのだと初めて知った。

道路は入り江の先端で行き止まり、そのあたりに似合わない大きな造船場があり、この地域の人達は結構裕福なのだろうと思った。たらの頭を干した干し木が並んでいる。これだけたらが少なくなってしまえば漁師も生活に困るだろう。

後ほどこの頭を何にするのか聞いたところ、乾燥した頭は粉砕粉にして食品に混ぜたり養殖魚のえさにしたりするそうだ。これぞ完全にリサイクル。

午後満潮時に桟橋の上で魚釣り、私が白身魚(ローカル名 トシュキュ)を5匹も釣り上げたのに亭主は一匹もかからないとぼやいていたら、急に3匹の鯖がいっぺんにかかって大喜び、焼き鯖一匹半、しめ鯖一匹半で今日もニコニコ。

オー(A)からキャンプサイトのあるモスケネスを通って次の町(村?)はレイネ(Reine).ここはロフォーテンでも一番美しい場所と言われロフォーテンの観光案内ブローシャーや、ポスターになっている。ここはフィヨルドの中に小さな岩山が寄り集まっていて、水際に建てられた漁師のカラフルな家と小さな島(岩)を結ぶ4つの橋から成っている。

この写真は観光ブローシャの写真と同じ場所から撮った物で、観光バスが停まる町はずれの物見台の辺りは観光客でいっぱいだった。

上空撮影の絵葉書だとこの町(村)のドラマティックな様子がよく判る。只通り過ぎただけではたくさんの橋を通ったと思うだけに過ぎない。

6年前にここを通った時は、写真を撮れるような駐車場が見つからなかったせいもあり本当に只通り過ぎただけだった。ノルゥエー政府も観光業に力を入れてきているらしい。特にこのロフォーテンのたら漁が不振のおりならこそ。

レイネを通り過ぎて険しい山すそのフィヨルドの側を走っているときに見つけた2つ並んだ橋は、この先の海岸にキャンプ場があったのを思い出した。

キャンプサイトに落着いて、ちょうど干潮時、すぐに砂浜の一部に現れている岩をめぐってウインクル(しおだめ)を袋いっぱい取った。6年前に来た時も採ってゆでて食べたのを思い出したからで、この貝は私が子供の頃の輪島や舳倉島を思い出させる。そして亭主も戦時中、日曜日の特別おやつには一パイント(550cc)のウインクルを買ってもらったとのことだった。

サイト周囲の岡は散歩にちょうどよい場所で、野の花が咲き乱れている。ここは真夜中の太陽が見られる場所だがこの日夕方から厚い雲に覆われて太陽は顔を出せなかった。けれど夜中の12時でも雨の夜であろうとも明るさは変わらず、野外の写真が写せる。

真夜中の太陽を見た翌朝、ロフォーテン諸島の首都に当たるスヴォルバー(Svolvear)を目指した。スヴォルバーにもう10Kmほどの道端にキャンプサイトのサインを見つけそこで一泊することにした。このキャンプサイトは発音が難しくどうしても判らないから書けないがOに斜め線の入ったアルファベットは英語にないからなおのこと。

ホヴ(Hov)とスヴォルヴアーは違う島にあって、広いフィヨルドで分断されている。そこに長い橋が架かっていて橋の袂の観光案内所の前に観光バスが停まっていた。たくさんの観光客がこの橋やあたりの景色を写真におさめていた。

観光案内所の後ろの草地で見つけた野いちごはこの国の人達の夏の風物詩らしく、絵葉書にもなっている。サイトへの途中で干潮時の海岸で牛が海草らしいものを食べているのを見かけた。珍しいこともあるものだ。

満潮時を見計らってキャンプサイトの裏手の深い海へ釣り糸を垂れたが一匹もかからなかった。折角きれいな海なのに魚がいないのが残念。

キャンプサイトから見える真夜中12時の風景。太陽は対岸の高い山の向こうに有って実際には見えない。

翌朝キャンプサイトの受付で見かけた写真のありかを聞くとこのサイトからそんなに遠くない。昨日来た方向に20Kmほど戻るが、スヴォルバー

の島の最南端岬にある小さな村だと言う。

このヘニングスベアも小さな島を橋でつなぎ合わせたもので、やっぱり上空写真が一番よく判って面白い。とにかく辺りがすべて岩ばかりの土地だから建物も高下駄を履いたようなつくりになっていた。

村のお土産やの前で2匹の犬を連れたおじさんは、ハスキーよりも大きな犬で何とか言うが判らなかった。さすが寒い国の犬、毛並みが厚い。

スヴォルバーのショッピングセンターはこのトンネルをくぐるとすぐで、ここのスーパーで食料を買い、町で只一つの銀行のキャシュマシーンで現金を下ろした。スヴォルバーの町のキャンプサイトはずいぶんひなびた所にあり、料金は驚くほど高かったから、天気が崩れてきた海辺を北に向い、素敵なサイトを見つけた。

朝は雲が低く雨でも降りそうな天気だから、日曜日の朝Ballstadのサイトを引き払い、次のサイトを探して北上する。

メーンロードE10は北まで通り抜ける只一本の道で6年前も通った。途中のボルグ(Borg)の道路わきにはバイキング博物館があり前にはゆっくり半日かけて楽しんだところだ。今回は通り過ぎて走っているうちに左側の遠くの水際にそそり立つ大岩?山?まるでジブロルタルの大岩みたいだねと笑いながら行ったら、そこが今夜のホヴ(Hov)キャンプサイトだった。ちょうどメイン道路から見た裏側になる。

ここはゴルフコースがメインでそれに乗馬、魚釣りは?と聞いたら”さあね”とあまり期待できない。レセプションの女性は英語の上手な人で”昨日南ノルゥエーで雪が降って英国キャンパーが崖から落ちたとローカルニュースが言ってた。”聞いてゾーとした。

私たちが通った道だったかもしれない。

午後になって辺りは急に明るくなり太陽が出てきた。近くを散歩してみたが特に興味のあるものも見当たらず、岩場で魚釣りをしてみたが海草が多くて毎回釣り針を取られそうになり諦めた。結局岩場に咲いている野生の花の写真を撮って楽しむ。

夕方は太陽がますます暑く燃えるようで午後遅く手洗いした洗濯物が10時頃には乾いた。

11時半水平線の上で輝いている太陽は12時には岩場の反対側まで移動し今回始めての真夜中の太陽を見ることができた。

スヴォルヴァーからフィヨルドに沿って北上する。この島もフィヨルドで分断され6年前は隣の島への橋もトンネルも無かったから、フィスケボールの港から北の島へフェリーで渡り遠回りしてメインランドへ行くしかなかった。

6年前にはもう工事中だったモイサレン・ナショナルパークを貫く道路はたくさんのトンネルとフィヨルドのほとりを走リナーヴィック(Navik)の北ビジャークヴィック(Bjarkvik)でメインランドのE6と合流する。

このサイトはフィヨルドの真ん中に突き出た岬のような所で如何してキャンプサイトに教会があるのか判らない。6年前ここを通った時は晴天でフィヨルドの見晴台から見えるこの教会が素晴らしかった。この日夕方から一晩中雨で、トイレに行くのさえも大変なくらい降られた。

雨上がりの朝、隣のオランダ人キャンパーのおじさんがこのフィヨルドで鯖つりをしたといったので、ついその気になって一時間だけ釣りに専念したが海草にかかって一匹も釣れずに諦めた。

今回初めて通ったナショナルパークも長いトンネルを何度も抜け、流れ落ちる高く細い滝に感激し、フィヨルドに映る険しい山々の峰を見ながらまた島を分断するフィヨルドの最も狭い地点の橋に近づいた。過去にはフェリー乗り場だったところが、橋ができたため何人かの人達の仕事が奪われてしまっただろう。

メインランドに近づくにつれ山は険しさをなくし、丸みを帯びてきた。道路の両側には色とりどりの野の花が咲き誇っている。ここは野生のマーガレットが一面に咲いていた。

ナーヴィックの町を対岸に見渡せるフィヨルドの岸辺に1940年ドイツ軍が連合国軍と戦った記念碑が建っていた。ドイツは北欧全部を制覇し最後にノルゥエー軍が英国軍の助けで敗戦を免れたため、今でもクリスマスにはノルウエーから送られる巨大なクリスマスツリーがトラファルガー広場に立てられる。

ナーヴィックの北100kmほどの道路サイドで見つけたキャンプサイト、サイトの両側をきれいな谷川が流れ落ちていてあの水はうまいだろうなーなんて思った。下りていってカップいっぱいの水を飲んでみたい。

キャビンに犬を連れたドイツ人夫婦は車で旅しているが、ノルゥエー北端のカークケネスからロシアへ100km内陸まで旅するそうで、犬だけはカークケネスに置いてゆくそうだ。いろいろな旅人がいる。

キャンプサイト両側の谷間から流れ出る澄み切った水は、只一本北へ向うメイン道路E6に沿って激流となって前方に広がる湖に流れ込んでゆく。

この日200km西のトロムセ(Toromso)へ向ってキャンパーを走らせる。

トロムセはバルスフィヨルドの縁からE8に乗って遠くの雪山や氷河を左に見ながら西へ向う。フィヨルドの縁の白い工場も遠くから見ると絵のように素晴らしい。

トロムセは北のパリと呼ばれているそうだから、是非見てみなきゃと往復160kmほどのわき道に入ったものだ。この町も周囲をフィヨルドで囲まれた小さな島でメインランドや西の大小の島々とも橋やトンネルで結ばれている。

メインランドから見るトロムセはノルゥエーに入国して以来大きな町を避け、大自然ばかりを見てきた為か、大都会に見える。

島への長い橋の近くに巨大なクルーズシップが停泊していた。

メインランド側にキャンプサイトがあり、ここから歩いてもそんなに遠くではないが、インフォメーション不足で片道10分のバスに二人で8ポンド50も払ってしまった。

キャンプサイトからメイン道路のバス停への道の脇にも山から流れ出る澄み切った水が河になりフィヨルドに流れ込む。その河口はかもめの恰好の水浴場で無数のかもめが水浴びをしていた。とっても気持ちよさそう。橋の袂にあるガラス張りの教会は北極大聖堂で1965年に建築された。

橋を渡ってすぐの町のセンターの停留場でバスを降りると広場の屋台で売っているお土産屋、ノルゥエー独特の模様のセーターやトナカイの角などカラフルに売っている。

毛糸のソックスやアクセサリーなど欲しいものもあるけれど、とにかくすべてが高い。

ハイストリートには観光客や買い物客であふれて活気があり久しぶりの町の雰囲気を味わった。観光案内書に拠ればこの町に高山植物を集めた植物園があるというので是非行きたかったのに良く読んでみれば数キロ離れているらしい。

仕方が無いからもう一つの目的である北国美術館(Nord Norsk Kunst Museum)へ入った。ここの美術館はスカンディナヴィアの19-20世紀の画家の絵を集めたもので、ほとんどがオスロの国立美術館から貸し出されているらしい。

できる限り写真を写してきたが私の好きな画家の絵を4点だけ紹介したい。

これはOtto Sinding ( 1842-1909)のロフォーテン・レイネの冬 。次も同じ画家のロフォーテンの春の日 (我亭主が気に入った絵)

これはChristian Krogh の作品この人はルノアールのようなきれいな優しい女性の絵を得意とするがこのような絵も描いていたと新しい発見。6年前にスエーデンの彼のアトリエ・美術館へ行ったことがある

スヴォルヴァー出身の画家Gunnar Berg (1863-1893) はロフォーテンの絵を描き続けた。6年前スヴォルヴァーの彼のギャラリーへ行ったが写真は撮れなかった。 この絵のタイトルもFrom Svolvaer (スヴォルヴァーから)

最後のこの絵は面白いタイルで廊下の壁にかかっていた。

港に横着けされた巨船キング・ハロルドはノルゥエーの20数箇所の港をめぐってゆく観光船で北から南までを巡航している。

港の一角に海洋博物館がありその前にある胸像はかの有名なアムンゼンでノルゥエーの人。

南極一番乗りで手柄を立てたがイギリス人・スコットが夢破れて遭難死したため憎まれ役になってしまった。

最後にこの町には世にも珍しい地下トンネル内のラウンドアバウトがあると聞いていたので散々探しまくった挙句、スーパーの店員さんに聞いたら、この町の地下トンネルは縦横に走っていてラウンドアバウトもいくつかあるそうだ。それでどこに行きたいの?と聞かれたから、いや一度経験したくて・・・と返事したもので彼は一日おかしかっただろうねー。

トロムセのキャンプサイトでウエールズ人夫妻と知り合いになった。彼らはキャンパーでエストニアからロシアに入りセント・ピータースバーグで一週間キャンプしていたと言う。ロシアでキャンプとは今まで夢にも思わなかったから、いろいろ話を聞きキャンプ場(ホテルの)のブローシャーももらい来年夏は是非いきたいと希望が湧いた。

トロムセからE6との合流地ノーシュースボトン(Nordkjosbotn)との間でディーゼルをタンク満杯にした。今までヨーロッパでガソリンやディーゼルが一番高い国は英国と信じて疑わなかったのにここノルゥエーはもっと高い。特に北方へ行けば行くほど高くなってきている。

いつでも少しでも安ければ満杯にしているが、ここからタンクいっぱいで725Kmも走ったなんて驚くではないか。このエピソードは次にまわそう。

E6に合流した後、アルタへ向けて北上する。シーボトン(Skibotn)は6年前にキャンプしたところで、真夜中の太陽がストアーフィヨルドの向かいの氷河山の後ろをスライドして夜じゅう見え隠れしていた。

このストアーフィヨルドの西側は1500から1800メーターも山脈が連なり、いくつもの氷河が見える。

道路はこのフィヨルドに沿った東側で天気も良かったせいで、素晴らしい景色を堪能した。

ここで唯一つの問題はこのフィヨルドから枝分かれしたコーフィヨルド(Kafjorden)で向いに道路も家も見えるが内陸深くいりこんだ道路を7-80Km行かねばならない。橋を架けるには広すぎ、フェリーを渡すには短すぎるのか、ここだけは6年前と変わらず,どれだけ走ってもなかなか着かない焦燥感に襲われる。このフィヨルドには3つの村と長いトンネルが2つあって、もし橋でもかけることになればいっぺんでこれらの村は過疎化してしまうのかも知れない。

コーフィヨルドを通り過ぎてしまうとストアーフィヨルドの向かいの氷河に肉眼でも見えるほどの黒い直線が現れ、望遠で見てもはっきりしないが、たぶん氷河に深い亀裂ができているのではないかと思われる。

途中の村からトロムセへ行くフェリーの波止場があった。さすがフィヨルドの国だ。

お昼の休憩にフィヨルド脇の駐車場へ立ち寄った。4台のオランダキャンパーが隊列を組んで出て行った。見れば一台に一人づつ年取った女性が運転している。男性は一人もいない。すごい女性のパワーを見せ付けられた。

ノルゥエーは6月20日くらいから学校が夏休みに入る。家族連れでレンタルキャンパーで旅をしている人たちも多い。

北ノルゥエーも晴天の日は暑く、太陽信仰のノルゥエー人たちは上半身裸の男性が多い。

自転車で走っている若い男性も裸だけれど、手押し車に荷物を載せて歩いている変わった男の子も居る。

フィヨルドには鮭の養殖場が見られるが、スーパーマーケットで生の鮭一匹を売っているのを見たことがない。

道路わきには時々トナカイの毛皮や角を売っている出店が現れる。彼らはこの地方の原住民サミーと呼ばれる人達でエスキモーや東洋人に似通っている。元は私たちと同じルートかもしれない。

道端のトナカイ注意のサインもダブルになりよく見ればメス、オスの絵になっている。

確かに道路を我が物顔で歩くトナカイがいる。車はひたすら後ろをついて行って、脇にのけてくれるまでのろのろ走っている。警笛を鳴らしたりしているのを見たことがない。

この日400km以上を8時間近くかかって夕方アルタに着いた。

アルタには石器時代に石に描かれた絵がありそれが世界遺産になっている。6年前ここでカメラのバッテリーが切れてしまうまで楽しんで写真を撮った。

石器時代の動物を囲った農家や、狩猟風景、長い船に乗っての航海の様子が氷河で磨かれた丸い岩の上に細い線で彫られている。

この線はそのままではほとんど見えないため、赤い色を線に入れて絵を浮かび上がらせてある。はじめてみた時は大変感激し、今でも忘れられない。しかし一度見ればいいもので、もう一度見に行く気にはなれない。

それでこの日は町外れのサイトからすぐ北へ向った。アルタから北は針葉樹林が姿を消し,木といえばいじけた白樺林しかない。ほとんどは木も生えないツンドラ地帯で、道路だけは真っ直ぐに通っている。

ところどころに見える大きな家は、金持ちのノルゥエー人の別荘か、それとも金持ちのサミイの農家だろうか?

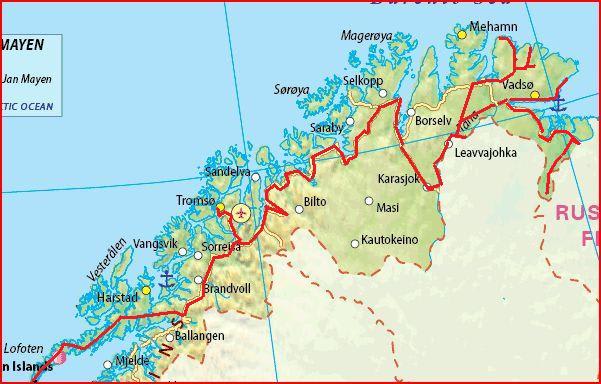

道路はポーサンゲルフィヨルドに着いて、左に行けばヨーロッパ最北端の記念塔のあるノードキャップ、ここも前に行ったから2度も行きたくない。それで右に折れてラクセエルヴ(Lakselv), カーラショッキ(Karasjok)行き着き先はロシアとの国境の町キルケネス(Kirkenes)

ラクセエルヴへの途中にサミーの生活様式を設置した博物館があった。草葺の小屋の中でトナカイの皮を干している。このあたりの湖から河に流れ込んだ水に鮭の寄生虫が発生していて鮭を殺してしまうそうだ。人間には一切害はないとのこと。しかし蔓延を防ぐため、濡れたものを次の湖へ持ってゆかないようにとの注意書き。この寄生虫ものすごく拡大してあるらしいが気持ち悪い。

日曜日にはノルゥエーのスーパーもほとんどのお店も閉まるので、土曜日の午後着いたカーラショッキの町でショッピング。と言っても食料を買い込み、英国への土産にと冷凍のトナカイの肉2kgを買った。これがとにかく高い。2Kgで50ポンド。牛肉だとこれの半額くらいだろう。

この町のガソリンスタンドでディーゼルを入れようと思ったがとにかく高い。1リッターが1ポンド70ペンス近くする。(これは今までのレコードだ)キャンプサイトの受付女性にフィンランドのガソリン、ディーゼルは安いか?と聞いたところフィンランドはガソリンばかりでなくすべてがノルゥエーより安い。との答え。

カーラショッキの町からフィンランドの国境は15kmほど、そこでディーゼルを入れて北東(East Finmark)へ行くことに決めた。

上はレバヨッキのキャンプ場。

日曜日の朝、フィンランドの国境目指して走った。ところが20km走っても30km行っても国境に着かない。そこでやっと判ったのがカーラショッキの町から道路は2手に分かれて、河を挟んで並行に10km以上も行っている。

私たちの走っている道路はノルゥエーとフィンランドを分ける大きな河渕でこの道には130kmほどガソリンスタンドどころか町もない。

地図では途中にレヴァヨッキ(Levajok)の名前が見えるから町があるに違いないと80kmも行ったところで何とここはキャンプ場だけ。キャンプ内の女性がここから33km行った先の橋を渡ったところにフィンランドのガソリンスタンドがあるからと教えてくれた。

キャンパーのタンクはもうほとんど底をつきかけている。こんなに長い33kmは初めて。何時ガス欠でキャンパーが動かなくなるかと気が気でない。国境の橋が見えてきたときは本当に嬉しかった。

フィンランドに入国してすぐのガソリンスタンドでディーゼルを満杯にした。(やっぱりフィンランドは安い!!!)

トロムセの郊外からタンクいっぱいのディーゼルで725kmも走行した。これは私たちにとって記録に残る大事だった。

後は気分もさわやか国境の川べりをタナ・ブルへ向った。この河は鮭が登ってくるから、河のいたるところに鮭釣りの男性が立っている。船で河の中心へ行くためのレンタルボートも川渕に引き上げられてあった。

タナ・ブルのキャンプサイトはホテルに付随していて、そのホテルのレセプショニストが30代の韓国人女性でキャンプでアジア人が来たのは初めてと大喜び。

彼女スーヒーは教会伝道師としてスエーデン、ノルゥエーに来たが、同じ伝道師のサミー出身のオレと知り合い結婚したもので、子供たちも8歳をかしらに3人いる。

こんなに寒くて冬は3ヶ月真っ暗な中で暮らすのはつらいだろうと思うが、彼女はここが気に入っていて、一生をここで過ごしたいそうだ。オーロラは一冬数回現れ、これは気温マイナス25度以下、空が晴れ渡り澄んだ夜でないと現れないらしい。

この地にはアジア系の人は一人もいないが、スエーデンには韓国人の友達が何人かいて尋ねてきてくれると言う。

このサイトは一泊して翌朝スーヒーに別れを告げ、北の港町ベルレボーグ(Berlevag)へ向った。それまで国境だった河を右に見ていたが、ここで橋を渡って今度は河を左に見ながら北上する。いくつか村を通り,木の一本も生えていない荒野を横切りコングスフィヨルドの縁をたどる。

コングスフィヨルドからサンドフィヨルドにかけてのけしきは抜群、何しろこのあたりの岩山が非常に面白く、昔英国で屋根に使ったスレートの種類ではないかと思われる。

波穏やかなフィヨルドにはたくさんの海鳥がまるでローマの軍隊のように行進していて,そこに海鷲が雛を狙って襲ってゆく。すると一羽の真っ白のかもめが鷲に向って反撃に出追い掛け回して撃退した。狭い道路でキャンパーを停めて、あれよあれよと一部始終を見届け大感激した。

ベルレボーグはバレント海に面する小さな漁港の町だが、それでも銀行も有ればスーパーマーケットも2軒、ガラス工芸アトリエもある。

色とりどりの家々が港を中心に散らばっていて、ここの港でキングクラブ(巨大な蟹)が水揚げされる。

数十年前ロシアからの紹介で生育されたキングクラブは今ではこの地方の主産業になり港の周囲には大きな工場が何軒か見られる。ここでパッキングしたり冷凍した蟹が各地へ運送される。

スーパーに蟹の足でも売っていないかと思って行って見たが、新鮮な蟹どころか冷凍も売っていない。

キャンプサイトのすぐ近く堤防の後ろが風除けにちょうど良くここで魚釣りをした。鯖が1,2匹かかればそれでやめるつもりだったが、何と白身魚のトシュッキュ(ローカル名)が30匹も釣れてしまった。この夜10時までかかって魚を処理し、キャンプサイトのキッチンでから揚げにした。

まだまだ明るい夜10時半、各港を巡航しているハーテグルーテンが停泊し,西に行く船と東に行く船が10分の間隔でもって出航していった。

日中強風にわか雨が多く寒くて気温も10度以下、それなのに夜中の1時には空が晴れ渡って太陽が光輝いていた。

ボッツフィヨルドからヴァトサーまで(Batsfjord to Vadso)

ベルレボーグからの帰り道、コングフィヨルドの縁に位置する小さな村ヴェインス(Veines)へ寄って見た。カメラツアーの団体らしい人達が2台のランドローバーで高級カメラを抱えてあたりの写真を取巻くっている。もっと天気がよければいいのにお気の毒。

この建物に巣を作っているかもめの写真を撮るのに夢中だった。

タナ・ブルからベルレボーグまで134km、またそのまま帰るのは惜しいと、途中の道から折れてボッツフィヨルド(Batsfjord)へ行った。

観光案内書に拠ればこの町にはヨーロッパで一番大きな海鳥のコロニーがありオットセイも250匹は生息していると言う。

すごく期待して行ったけれど、町は小さな入り江に船が数艘停泊しているだけで、道路工事の若い工夫に尋ねたところ”この町へ来る7km前の分かれ道を行くのだ”と教えてくれた。

また折り返して分かれ道へ行くと27kmはある。ここまで来たからにはと数km進んだところで道路は急に未舗装のでこぼこ道になった。これじゃアイスランドと変わらない。諦めて帰ることにする。

この北東地方(East Finmark)全体はあらゆる所に濃いピンクのファイヤーウイードが満開で、写真はもういいからと思ってもまた撮ってしまう。それくらいあでやかに派手に道端を飾っている。そして同じような色合いのあざみの花も群れて咲き誇っている。

アイスランドと南ノルゥエーがルーピンの花で代表されるならここ東北ノルゥエーはファイヤーウィードだろう。

いったんタナ・ブルまで戻りディーゼルを満タンにしてヴァットサー(Vadso)へ向った。この海岸線は山らしきものもあまり無くどこもかしこもファイヤウイードで彩られている。その最たるものが今夜のキャンプサイトだった。

ヴァクサ(Vadso)から10kmほど行ったところに平らな岬があり、ここには2万羽のKittiwake(黒足かもめ)が巣を作っている。

カラフルな家が20軒ほど港に面して並んでいて、駐車場の案内も無ければ、一切のインフォメーションがない。

狭い通りにキャンパーを停めて港の桟橋へ行くと,海草の間にかもの集団がいた。望遠で写してみると何とほとんどが雛で大人のかもは2羽だけ。

これではかもの幼稚園みたい。まだ産毛のままの子供たちが4-50羽近くいる。これは一組の親からの子供たちではなさそうだ。まだ羽も揃わないのに羽を羽ばたかせているのや1-2秒水に潜ったりしているのや2羽の引率の先生も大変だろう。

それでも皆先生の後に着いて長い列を作って遠くへ行ってしまった。

家々の裏の崖近くに駐車場を見つけた。このあたり戦時中の防空壕か倉庫かが規則正しく崖に横穴が掘られている。

崖に沿って細道が続いていて500メーターほど行くと鳴き叫ぶかもめの大集団。崖のあらゆる出っ張りにかもめが巣作りしてその姦しさは言い表せない。

崖近くの案内板にはこのかもめと海鷲の生息地そして数種類の野生植物の写真が描かれていた。崖は確かに誰かが植えたようにいろいろな花が咲いていて、その横にはアパートのごとく並んだ巣で親鳥に見守られながら羽ばたく練習をしているものやら、まだ産毛の雛などさまざま。ここの雛はロフォーテンで見たような保護色でないからかわいい。

崖の上は平らで奥行き3.5km草地を歩くと綿すげの大集団や、野いちご(クラウドベリー)が一面に生えている。全体がピート(泥炭)の上に生えていて足元がスポンジを踏んでいるように柔らかい。

岬の突端にはモニュメントなのか何の説明もない木つくりの建物があるだけ。そこここにかもめの羽と嘴のついた頭が散乱していて、これはきっと海鷲にさらわれて食べられてしまったものらしい。

岬方面から見たかもめの巣のあたり、すごい数のかもめが舞っている。

そこでまた2羽の鳥に追い掛け回されている海鷲を見つけた。たぶん巣の近くへかもめの子供をさらいに行ったのだろう。追いかけている鳥が黒っぽく黒足かもめより大きいから何か判らないがかもめの保護者みたい。海鷲は一時岩に着地していたからなるべく近くへと寄って行って300メータくらいで逃げられた。

物見高い羊の親子、羊も海辺の岩で海草を食べているのを見かけた。

キルケネスは北東ノルゥエー(East Finmark)では一番大きな町でありロシアと国境を有する。

この日朝は晴れていたのにキャンプサイトを出発してからはにわか雨が多く午後はひどく降られた。

キャンプサイトからヴァランゲル・フィヨルドを間に見るキルケネス地方はなだらかな岩山が続いている。

フィヨルドの最奥バランゲルボツン(Varangerbotn)から125Kmのキルケネスの町外れキャンプサイトを探して12km行ったところが急にロシアの国境だった。バス一台分の観光客がここの国境を見に来ていて特に珍しいものがあるでもない辺りの写真を撮っていた。

全然期待していなかった国境だったが、ロシア側が見渡せるでもなく一応写真は撮ってこの辺りを去ることにした。国境に着くまで道路工事が行われていて、キャンプサイトへは入ってゆけない。国境の土産屋さんが対岸の湖の側にもサイトがあると教えてくれた。

12km戻ったところで道路ナンバー885を見つけて南下する。途中から激しい雨風に襲われたり舗装はしてあるものの道路のでこぼこが激しく、この道を100km以上も行って疲労困憊。

やっとたどり着いた最奥の道の行き止まりは立派なゲイトと2-3軒の建物があるだけ、誰もいない。観光案内書に拠ればこの地方にロシア、フィンランド、ノルウエー3カ国国境の記念碑があるはず。そこを目指して100km以上も来たのにと二人で嘆いていたが、帰りの途中に分かれ道の標識を見つけ100メートル先に一軒の百姓家を見つけた。若い男の子が一人庭先で昼食を食べているのを見つけ、彼の話ではここから20kmを車でそれから10kmを徒歩で行けば着けるという。往復20kmも歩いてゆくほどの価値があるとは思えない。あっさり諦めた。

帰りは激しい雨風の中同じでこぼこの道を走り、只一軒だけ見つけた小さなスーパーで持っていたノルゥエーの現金クローナを食料に換えた。明日はフィンランドへ行く。

今まででこんなに骨折り損のくたびれもうけだった日もあまりない。写真も撮るほどのものが見つからず、湖の向こうはロシアだとわかっていてもどこの景色も変わらない。

フィンランドとスエーデンは北の海が開けていない。完全にノルゥエーとロシアに取られてしまっている。しかしこの北部ラップランドに居住するサミーやスオミと呼ばれる人達は昔は非定住者でエスキモーと同じように狩猟を主として生活してきた。それもシベリアからノルゥエーのラップランドまでの広範囲が彼らの移動地だった。戦後各国の国境線が確立され、定住を余儀なくされたサミーやスオミーの人達はトナカイの放牧を主に生活している。

キルケネスからフィンランドの国境まで80km近く、国境手前の川は鮭が上ってくる釣り人の天国で、この辺りには釣り人のためのホテルやキャンプサイトのバンガローなどが完備している。釣り人には1-2週間この川渕で大きな鮭を釣り上げられたら大いに自慢の種になる。

タナ・ブルのホテルのロビーで英語を話す2家族が大いに自慢話をしていた。また昨日のキャンプサイトでは大きな鮭を解体してクッキングしている人を2人も見かけてうらやましかった。

鮭はこの激しい流れを遡って産卵にやってくるのだろう。

この河からすぐフィンランドの国境に入る。フィンランドは北から南まで山が一切無く真っ黒の水をたたえる湖と松林しかない。写真を写すにしてもあまりに変わり映えしないからほとんど写さない。たまたま道端に出てくるトナカイが面白い。この白っぽいトナカイは珍しい。

親子連れのトナカイのこれはまだ子供だが、我亭主によれば”醜い犬に角が生えかかっているみたい”だって。母親トナカイが知ったら嘆くだろうに。オスは1頭で行動していて立派な角が素晴らしい。しかし夏はトナカイの毛皮の変わる時期でどれもあまりきれいに見えない。

イヴァロのキャンプサイトに落着いて夜11時半松林の間から夕日が明るく差し込んでいる。

真夜中の太陽はぎらぎら輝き、直接見ることができない、ところが20分後には完全にロシア国境湖の向こうに隠れてしまった。

そしてまた20分後(12時40分)には太陽が現れた。それもずいぶん離れたところで、地球の自転のすごい早さをここに来て体感した。

イヴァロから100kmほど南のソダンクラまでは天気も良く、さりとて風景が変わるわけでもなくて針葉樹の林と時速100Kmまで出せる真っ直ぐな道路、たまに道草を食っているトナカイの親子など代わり映えがしない。

ソダンクラでドイツ系のスパー・リドルを見つけてショッピング。すべてがノルゥエーとは比べられないくらい安い。特に野菜がほとんど英国と同じくらいの値段で嬉しかった。

ここソダンクラから西のスエーデンへ向ってゆく2級道路を行くことにした。途中まで道路状態が良く降り出した雨でもまま我慢できたが急に未舗装の泥道になりこれが50km以上も続いた。雨は止まず、対向車が少ないだけが慰めだったが、泥しぶきが激しくてキャンパーの後ろの窓は見えなくなってしまった。途中で北からの幹線道路と合致する時点でスエーデンは諦めて、6年前にも行ったロバニエミのキャンプサイトへ行くことに決めた。このロバニエミは北極圏の真下にあり近くのサンタクロース村が大繁盛している。

6年前サンタクロース村でサンタのおじいさんと一緒に写真を写し、25枚のクリスマスカードを書いて12月に発送してもらうことにした。今でもそのカードを持っていてくれるフランス在住の友達もいて、あの頃を思い出すことができる。

ロバニエミのキャンプサイトの横を流れるケミヨキ河はフィンランドで一番長い512km、ラップランドからバルト海へと流れその間、21の発電所を持っている。

翌日は雨上がりの空で気持ちよく晴れ、スエーデンとの国境近くのキャンプサイトへは12時近くに着いた。サイトはそれほど混んでいなかったし、設備が整っている。特に夕方7時から9時まで無料サウナがありこれが一番楽しみだった。

6年前にも南フィンランドのキャンプサイトで湖の側のサウナに入り、20分ほど入って暑くなると湖に入ってまたサウナにを繰り返し一日中爽快だった。この時はサウナが満員で10人以上の女性が詰め掛けていたが、ここのサウナでは2人のストックホルムから来た老婦人と一緒だった。日本の大衆浴場を思えばサウナなどたいしたことは無いから裸でも良いが、今回は水着を持っていってたから水着で40分も粘った。

亭主は大衆浴場の習慣がどうしてもなじめず、サウナどころかシャワーでも大衆のところは嫌がる。

このサイトの横にも湖があるがここもフィンランドのどことも変わらず水が黒い。鉄分が多く含まれているのかそれとも大地がピート(泥炭)から成っているいるのか、ノルゥエーの氷河からの水以外は北欧の湖や河は水が黒い。

北極圏から100KM南のトルニオでは真夜中の太陽は見られない。夜12時空が赤く染まっているが夜明けは2時か3時だろう。