B] 首周りのストレッチング

本B]項で紹介するストレッチング体操は、他に類似の体操法がなく、やヽ難しい面があります。首周りを前後、左右、前後の斜め方向と順次ストレッチングを行いますが、この順序は単に覚えやすいということだけではなく、首周りの筋群へのストレッチ効果をより一層高めるために動作が反対側あるいは対角線側へと順次進むようにしてあります。

なお各項に注意書きしてありますが、首を折り曲げて頭部を倒す、つまり“屈曲させるのではない”という点をまずご理解頂きたいと思います。首の部分はできるだけ直に保って、顎と頭頂部で方向付けを行い、頭部の動きを“操作”して首周りの筋群をより効率的にストレッチするようにします。その補助的手段として、左・右足への体重移動、手・腕部分による力の方向付けを行い、頭部と肩部に跨る筋群に対して引っ張る力を集中させるようにします。

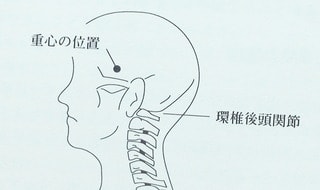

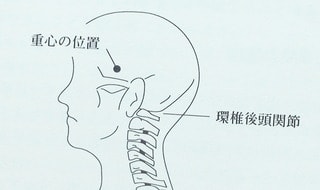

解剖学的特徴として首と頭の繋がりは、頭部が頸椎柱の頂上にある環堆の上に乗っかった状態にあります(図1)。つまりやや底が窪んだ小皿の上に底の丸いお鍋が乗っかった状態をイメージするともっともよく理解できるでしょう(図2)。このイメージ図を基に考えます。自然に立った状態が真中の図です。一方、首は直のままで、小皿(環堆)の上で鍋(頭部)右側を上方に滑らしていった状態が右の図<c>です。すなわち右側の胴体部と頭部に跨っている筋肉群(バネで表示してあります)が効率よくストレッチされることになります。左図は首を曲げた状態、すなわち、左に“屈曲”した状態を示しており、右側筋肉に必ずしも効率的なストレッチ効果が期待できるとは言えないでしょう。

図 1

図 1

図 2

図 2

実際は、この図を想像しながら、“考えるよりまずやってみる”ことが早道で、次回からストレッチング法の実際に進みます。

本B]項で紹介するストレッチング体操は、他に類似の体操法がなく、やヽ難しい面があります。首周りを前後、左右、前後の斜め方向と順次ストレッチングを行いますが、この順序は単に覚えやすいということだけではなく、首周りの筋群へのストレッチ効果をより一層高めるために動作が反対側あるいは対角線側へと順次進むようにしてあります。

なお各項に注意書きしてありますが、首を折り曲げて頭部を倒す、つまり“屈曲させるのではない”という点をまずご理解頂きたいと思います。首の部分はできるだけ直に保って、顎と頭頂部で方向付けを行い、頭部の動きを“操作”して首周りの筋群をより効率的にストレッチするようにします。その補助的手段として、左・右足への体重移動、手・腕部分による力の方向付けを行い、頭部と肩部に跨る筋群に対して引っ張る力を集中させるようにします。

解剖学的特徴として首と頭の繋がりは、頭部が頸椎柱の頂上にある環堆の上に乗っかった状態にあります(図1)。つまりやや底が窪んだ小皿の上に底の丸いお鍋が乗っかった状態をイメージするともっともよく理解できるでしょう(図2)。このイメージ図を基に考えます。自然に立った状態が真中の図です。一方、首は直のままで、小皿(環堆)の上で鍋(頭部)右側を上方に滑らしていった状態が右の図<c>です。すなわち右側の胴体部と頭部に跨っている筋肉群(バネで表示してあります)が効率よくストレッチされることになります。左図は首を曲げた状態、すなわち、左に“屈曲”した状態を示しており、右側筋肉に必ずしも効率的なストレッチ効果が期待できるとは言えないでしょう。

図 1

図 1 図 2

図 2実際は、この図を想像しながら、“考えるよりまずやってみる”ことが早道で、次回からストレッチング法の実際に進みます。