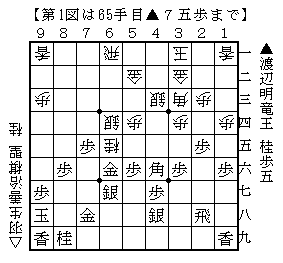

28日と29日に大船渡市民文化会館で対局があった第30期竜王戦七番勝負第二局。

渡辺明竜王の先手で羽生善治棋聖の角換り拒否からの雁木二枚銀。後手が6筋から積極的に攻めていく展開に。その攻めが続くか切れるかというのが,結果からみた場合の焦点であったように思います。

後手が手駒を増やすために3三で桂馬を交換した後,先手が7五の歩を払った局面。もしかするとこの手はやや危険であったのかもしれません。

後手はここで☖7七桂打という意表の一手を指しました。自信があったわけではなく,攻め続けるためには仕方がないという判断だったようですが,その判断が的確であったようです。

先手は☗4五桂☖4四角としてから☗7七桂と取って☖同桂成に☗同金と取りました。ただ,もっと徹底的に受けるために桂馬を残しておくのもあったかと思います。

後手は☖7五銀と気持ちの良い進出。先手は☗5五歩と角道を止めましたが☖7六歩☗同金寄☖同銀☗同銀☖6九飛成で飛車の侵入に成功しました。

まだ攻め駒が十分にあるとはいえませんが,角を捌くことはできそうで,これで後手の攻めが切れるということはなくなりました。先手は2筋から4筋までの歩が切れていないために持ち歩は多いのですが使い道が少なく,攻め合いに持ち込むのは難しい状況になっていたようです。

羽生棋聖が連勝。第三局は来月4日と5日です。

ふたつの観点はさらに細分化され,考えなければならないことは多岐にわたります。ひとつずつ詳しく僕の考えを示します。

まず,ウェルテルが全能者といっているのが神Deusであるということについては異議はないでしょう。したがってウェルテルは全能者を神の代名詞として使っているのです。まずこの点に注目します。

僕はあるものが全能者であるためには,そのものが全知であるということが条件になると考えます。知らないことに関して何かの力potentiaを発揮するということは,それ自体では不条理であると考えるからです。

ただしこれには文脈的には例外があります。ひとつは,あるものが何かをなすときに,何らかの外的な条件によってそのなしていることを意識しないという場合です。分かりやすい例でいえば夢遊病者が徘徊するような場合はこの例に合致します。

もうひとつは,あるものが自分に何をなし得るのかということを正しくは知っていないという場合です。スピノザは人間は身体corpusが何をなし得るのかを知らないといういい方をしますが,これはこの例に合致しているといえます。

ですからこれらの場合に関しては,なすことあるいはなし得ることがそれをなしあるいはなし得るものの知性intellectusを上回ることになります。いい換えれば全能であるということの範囲は全知であるということの範囲を超越するでしょう。

しかし,神が全能であるという場合には,これらの条件は成立しません。なぜ成立しないのかを順に説明していきます。

まず,神が自身がなしていること,このなしていることの原因はスピノザの場合には本性naturaの必然性necessitasであり,神学者の場合には神の意志voluntasであるというように相違が出てくるでしょうが,原因が何であろうと,神が神自身のなしていることを意識していないということはあり得ません。なぜなら第二部定理四三により,神が真の観念idea veraを有しているなら神は神自身が真の観念を有しているということも知るからです。したがって,もし神が誤った観念を有するなら神の全能は神の全知より広くわたりますが,これは不条理でしょう。つまりこのことは第二部定理三二を肯定する人にとっては自明のことです。

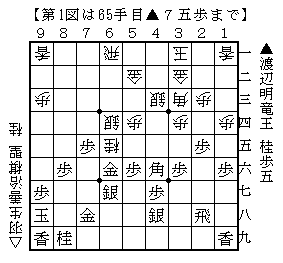

渡辺明竜王の先手で羽生善治棋聖の角換り拒否からの雁木二枚銀。後手が6筋から積極的に攻めていく展開に。その攻めが続くか切れるかというのが,結果からみた場合の焦点であったように思います。

後手が手駒を増やすために3三で桂馬を交換した後,先手が7五の歩を払った局面。もしかするとこの手はやや危険であったのかもしれません。

後手はここで☖7七桂打という意表の一手を指しました。自信があったわけではなく,攻め続けるためには仕方がないという判断だったようですが,その判断が的確であったようです。

先手は☗4五桂☖4四角としてから☗7七桂と取って☖同桂成に☗同金と取りました。ただ,もっと徹底的に受けるために桂馬を残しておくのもあったかと思います。

後手は☖7五銀と気持ちの良い進出。先手は☗5五歩と角道を止めましたが☖7六歩☗同金寄☖同銀☗同銀☖6九飛成で飛車の侵入に成功しました。

まだ攻め駒が十分にあるとはいえませんが,角を捌くことはできそうで,これで後手の攻めが切れるということはなくなりました。先手は2筋から4筋までの歩が切れていないために持ち歩は多いのですが使い道が少なく,攻め合いに持ち込むのは難しい状況になっていたようです。

羽生棋聖が連勝。第三局は来月4日と5日です。

ふたつの観点はさらに細分化され,考えなければならないことは多岐にわたります。ひとつずつ詳しく僕の考えを示します。

まず,ウェルテルが全能者といっているのが神Deusであるということについては異議はないでしょう。したがってウェルテルは全能者を神の代名詞として使っているのです。まずこの点に注目します。

僕はあるものが全能者であるためには,そのものが全知であるということが条件になると考えます。知らないことに関して何かの力potentiaを発揮するということは,それ自体では不条理であると考えるからです。

ただしこれには文脈的には例外があります。ひとつは,あるものが何かをなすときに,何らかの外的な条件によってそのなしていることを意識しないという場合です。分かりやすい例でいえば夢遊病者が徘徊するような場合はこの例に合致します。

もうひとつは,あるものが自分に何をなし得るのかということを正しくは知っていないという場合です。スピノザは人間は身体corpusが何をなし得るのかを知らないといういい方をしますが,これはこの例に合致しているといえます。

ですからこれらの場合に関しては,なすことあるいはなし得ることがそれをなしあるいはなし得るものの知性intellectusを上回ることになります。いい換えれば全能であるということの範囲は全知であるということの範囲を超越するでしょう。

しかし,神が全能であるという場合には,これらの条件は成立しません。なぜ成立しないのかを順に説明していきます。

まず,神が自身がなしていること,このなしていることの原因はスピノザの場合には本性naturaの必然性necessitasであり,神学者の場合には神の意志voluntasであるというように相違が出てくるでしょうが,原因が何であろうと,神が神自身のなしていることを意識していないということはあり得ません。なぜなら第二部定理四三により,神が真の観念idea veraを有しているなら神は神自身が真の観念を有しているということも知るからです。したがって,もし神が誤った観念を有するなら神の全能は神の全知より広くわたりますが,これは不条理でしょう。つまりこのことは第二部定理三二を肯定する人にとっては自明のことです。