2016年8月26日 山口県

旧山村家住宅

山口県萩市浜崎町

旧山村家住宅は、2棟の主屋、2棟の土蔵、離屋からなる、江戸時代後期に建てられた大型の町家です。この地方には珍しい「表屋造り」という建築方法を用いた美しい白壁の建物。(表屋造りとは、店棟(=表屋)と居住棟を前後に分け、この間に玄関庭を設けるという町家の建築形式で、京都や大阪の豪商によく見られた当時もっとも洗練された町家の造りです。

2016-10-16 05:58:05

cosmophantom

2016年8月26日 山口県

旧山村家住宅

山口県萩市浜崎町

旧山村家住宅は、2棟の主屋、2棟の土蔵、離屋からなる、江戸時代後期に建てられた大型の町家です。この地方には珍しい「表屋造り」という建築方法を用いた美しい白壁の建物。(表屋造りとは、店棟(=表屋)と居住棟を前後に分け、この間に玄関庭を設けるという町家の建築形式で、京都や大阪の豪商によく見られた当時もっとも洗練された町家の造りです。

2016-10-16 05:58:05

cosmophantom

2016年8月26日 山口県

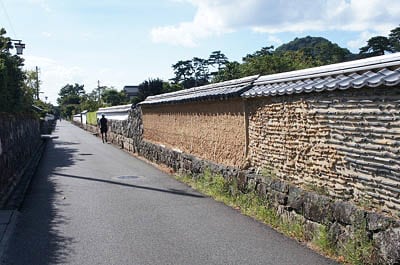

浜崎 重要伝統的建造物群保存地区

山口県萩市

浜崎は、城下町の形成にともなって開かれた港町で、近世は北前船の寄港地として廻船業と水産業で栄え、大正から昭和初期にはイリコなどの水産加工業や夏蜜柑等の積み出し港として栄えた。江戸時代以来の街路、敷地割がよく残り、南北を走る本町筋を中心に江戸時代から昭和初期に建てられた町家が数多く残る。

▲鶴江の渡し

藩政時代、川内の入るには松本橋と橋本橋の二本しかなく、その他は渡し舟を利用していました。鶴江地区と浜崎地区の間には現在でも橋がなく、歩くと20~30分かかります。そのため、鶴江の渡しは鶴江台と浜崎を結ぶ渡し舟として現在も市民に利用されています。正式名称は市道浜崎鶴江線といい、無料で乗船することができます。

▲藤井家主屋 1820年代

しらす

▲住吉神社

▲中島治平旧宅跡

中島治平は、1823(文政6)年、萩藩の朝鮮通詞中島正貞の長男に生まれた。1856(安政3)年、長崎に留学し、語学、理化学、冶金(やきん)学を学んだ。萩に帰ったあと、藩主に製鉄、綿羊の飼育、製茶、ガラスや兵糧パンなどの製造の必要性を説いた。また1861(文久元)年には萩城内で蒸気機関車の模型を走行させている。

▼旧山村家住宅

江戸時代後期に建てられた大型の町家

▼旧萩藩御船倉

藩主の御座船を格納する倉で、萩市内で現存するのはこの船倉のみ。屋根を葺いた旧藩時代の船倉としては全国唯一の遺構です。

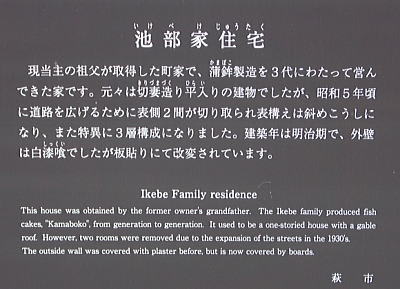

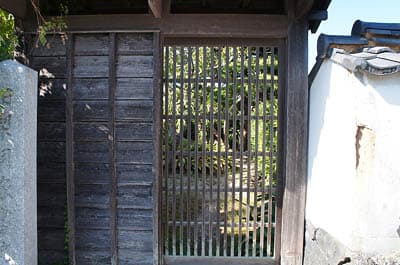

▼池部家住宅

▼斎藤家

▼梅屋七兵衛旧宅

梅屋七兵衛は、造り酒屋を営む町人であり、毛利忠正公の武具方の調達もしていました。木戸孝允などの志士と交流があり、幕末に藩の密命を受け長崎に鉄砲千丁を買いに行くことになりました。イギリス人と鉄砲を買う契約を結びましたが、長崎奉行に見つかったので、上海に逃れて1年間一人で暮らしました。その後、ようやくイギリス人に迎えに来てもらい、鉄砲千丁とともに帰ってきました。この鉄砲により長州藩が戊辰戦争に勝ち抜くことが出来ました。七兵衛は、維新後、京都で商売をしますが、晩年に萩に戻り、この家で小堀遠州流派のお茶を教えながら過ごしました。 じゃらん

☆

2016-10-15 05:48:03

☆cosmophantom

2016年10月12日 東京都大田区

池上本門寺お会式2016

日蓮聖人がお亡くなりになられた10月13日を中心に、全国各地の日蓮宗寺院では、お会式(おえしき)が営まれますが、日蓮聖人が御入滅された霊跡である池上本門寺のお会式がもっとも盛大に行われます。 まず、10月11日の法要に続き、12日午前10時から宗祖御更衣法要が営まれ、聖人の御衣を夏物から冬物の御衣にあらためます。午後2時からの宗祖報恩御逮夜法要には全国から集まった大勢の参詣者や団参で大堂が埋め尽くされます。 また12日午後6時頃より、池上徳持会舘から本門寺までの約2キロにわたって百数十講中、総勢約三千人もの万灯練り行列が池上の町を練り歩き、深夜にいたるまで賑やかな一日となります。

▲万灯

これも万灯なの?金魚だろうか、鯛なのだろうか

cosmophantom

2016年8月26日 山口県

東光寺 重要文化財

山口県萩市椿東

護国山東光寺は、元禄4年(1691)に3代藩主毛利吉就が萩出身の名僧慧極を開山として創建した全国屈指の黄檗宗(おうばくしゅう)の寺院で、大照院とならぶ毛利家の菩提寺。総門、三門、鐘楼、大雄宝殿はいずれも国の重要文化財に指定されており、名刹の面影を残しています。本堂裏の毛利家墓所は国指定の史跡で、吉就から11代までの奇数代の藩主とその夫人及び一族、関係者の墓があり、墓前には藩士が寄進した500余基の石灯籠が立ち並ぶ。

▼総門 重要文化財

総門正面には慧極筆の「護国山」の額が掲げてありますが、「元禄癸酉六年孟春吉日(西暦1693年)」と年期が記されています。三間二戸八脚門(正面柱間が三間、側面柱間が二間、左柱間に扉、右柱間に板壁、八つの控え柱を持つ)、一重切妻造段違本瓦葺きで、棟の端にはシャチ(鯱)の代わりに摩伽羅を飾り、中央持ち上げの棟式屋根は黄檗風の様式です。

▼三門 重要文化財

この門は東光寺が創建されて百二十一年後の文化九年(1812年)九月十九日に竣工しました。藩主毛利斉熙が寄進したもので、「文化八年辛未七月念有八日始斧」・「同九歳次壬申九月十有九日竣工」の棟札があります。規模は地方寺院のものとしては有数で、桁行十一・六メートル、梁間六・七メートルの三間三戸(柱間が三つ、戸口が三つ)の二階二重門です。入母屋造り本瓦葺き、棟の両端は鯱付き鬼瓦備え、中央は露盤宝珠備えで、ケヤキの素木造りとなっています。左右に山廊があって、ここから上層部への階段が通じていて、二階には周囲に通し縁があって、内部には十八羅漢等が安置されています。全体の構造形式は純粋な唐様で、組物は上層軒内唐様二手先詰組です。

▼鐘楼 重要文化財

鐘楼は、黄檗宗特有の一重もこし付きの素木造二層式の建物で、用材はヒバとマツが使われています。屋根は入母屋造りで上層部は本瓦葺き、下層部は桟瓦葺きとなっており、上層には、刎高欄を据えた縁が周囲に廻してあります。主屋組物は絵様刳形付き大斗肘の間斗束構出組納です。上層内部には、毛利家四代藩主・吉広公が当事の藩における鋳物師の名工郡司喜兵衛・源太夫父子に命じて鋳造させ、寄進された大鐘があります。この大鐘の銘は開山の慧極禅師の撰によるもので、それには元禄七年(1694年)五月十五日、すなわち当山開基の毛利家三代藩主吉就公の葬儀が行われた翌日の日付が入っております。

▼大雄宝殿

東光寺の大雄宝殿(本堂)は元禄十一年(1698年)十二月に竣工しました。一重裳階付き、入母屋造、本瓦葺きで、用材はクサマキです。組物は三ツ斗出組構えで、前面一間通りは吹放しになっていて、左右と背面の入側は化粧屋根裏、中央は格子天井組など複雑な建築技術を駆使した唐様式の仏殿です。黄檗宗では本堂を大雄宝殿と呼びますが、「お釈迦様のいらっしゃる所」という意味です。現在でも中国・韓国では同じように呼んでいます。堂内は土間叩仕上げで、中国明時代の法要の法式を継承する黄檗宗の読経は現在でも立ったまま行います。

▲開梆(カイパン):木魚の原型

▼萩藩主毛利家墓所

この墓所は、山口市に所在する香山墓所、萩市に所在する旧天樹院墓所、大照院墓所とともに、長州藩36万石の藩主の墓地。 東光寺墓所は萩市椿東にあり、この墓所には3代藩主毛利吉就のほか、5代、7代、9代、11代の歴代藩主及び夫人の墓があります。

2016-10-13 05:42:01

☆cosmophantom

2016年8月26日 山口県

伊藤博文別邸

山口県萩市椿東

伊藤博文旧宅に隣接する別邸。明治40年、伊藤博文が東京府下荏原郡大井村(現:東京都品川区)に建てた広大な別邸の一部を移築したもの。明治時代の宮大工伊藤万作の手によって建設され、大広間廊下の鏡天井や離れ座敷の節天井など非常に意匠に優れていたものであった。その往時の面影をよく残す一部の玄関、大広間、離れを解体し、当地へ移築した。

cosmophantom

2016年8月26日 山口県

伊藤博文旧宅

山口県萩市椿東

旧宅は、木造茅葺き平屋建ての約29坪の小さな家。萩藩の中間伊藤直右衛門の居宅であったが、安政元(1854)年に伊藤博文の父・林十蔵が伊藤家の養子となったため、一家をあげて居住。伊藤博文が明治元年に兵庫県知事に赴任するまでの本拠となった家でもある。旧宅そばには、萩焼でつくられた伊藤博文の陶像が建つ。

伊藤博文の陶像

cosmophantom

2016年8月26日 山口県

松蔭神社周辺2016

山口県萩市椿東

▼松下村塾

幕末,長門萩の松本村にあった私塾。安政2 (1855) 年萩の野山獄出獄後の吉田松陰が叔父玉木文之進の跡を継ぎ同4年杉家邸内に開き,約2年半にわたり子弟の訓育にあたった家塾。長州藩尊攘討幕派の中心として,藩校明倫館に対し独自の位置を占め,高杉晋作,久坂玄瑞,佐世八十郎 (前原一誠) ,品川弥二郎,山県小輔 (有朋) ,伊藤俊輔 (博文) ら,幕末維新期に活躍する多くの人々を輩出した。

▼ 吉田松陰幽囚の旧宅

松下村塾の東隣に立つ、松陰の実家・杉家の一室。安政元年(1854)、密航に失敗した松陰は、野山獄に投獄され、翌年ここに移されて謹慎の身となった。

▼松蔭神社

明治23年(1890)に吉田松陰を祀って建てられた神社。

▼松門神社

▼玉木文之進旧宅(松下村塾発祥之所)

松下村塾の創立者であり、吉田松陰の叔父である玉木文之進は、文化7年(1810)萩藩士杉七兵衛の三男として生まれ、11歳のときに玉木十右衛門の後を継ぐ。天保13年(1842)松下村塾を開き多くの子弟を教育した。松陰先生が10歳で藩校明倫館の助教授となったときの後見人でもある。性格は謹厳、剛直、明治9年(1876)の秋、前原一誠の起こした萩の乱を阻止出来ず、養嗣子(乃木大将の実弟)正誼をはじめ門弟が多く参加したことから「自己の教育責任を、一死以ってこれを償ふ」と言い、自刃した。享年66歳。

▼吉田松陰誕生地

▼郡司鋳造所遺構広場

司鋳造所は在来技術である「こしき炉」によって西洋式大砲を鋳造しており、近代技術へと移行する過渡期を物語る産業遺構として貴重なものです。なかでも、西洋式の青銅大砲を鋳造し、一番深いところで4.5mある巨大な石組み大砲鋳造遺構は日本でも唯一です。

cosmophantom

2016年8月26日 山口県

萩反射炉 世界遺産

山口県萩市椿東

反射炉は、鉄製大砲の鋳造に必要な金属溶解炉で、萩藩の軍事力強化の一環として導入が試みられました。萩藩は安政2年(1855)、反射炉の操業に成功していた佐賀藩に藩士を派遣し、鉄製大砲の鋳造法伝授を申し入れますが、拒絶され、反射炉のスケッチのみを許されます。現在残っている遺構は煙突にあたる部分で、高さ10.5mの安山岩積み(上方一部レンガ積み)です。オランダの原書によると、反射炉の高さは16mですから、約7割程度の規模のものになります。また、萩藩の記録で確認できるのは、安政3年(1856)の一時期に試験炉が操業されたということだけであることから、萩反射炉はこのスケッチをもとに設計・築造された試験炉であると考えられています。反射炉の遺構は、萩のほか韮山(静岡県)と旧集成館(鹿児島県)にあるだけで、わが国の産業技術史上たいへん貴重な遺跡です。

2016-10-09 05:44:17

cosmophantom

2016年8月26日 山口県

恵美須ヶ鼻造船所跡 世界遺産

山口県萩市椿東

萩藩が、安政3年(1856)に設けた造船所の遺跡で、幕末に「丙辰丸」「庚申丸」という2隻の西洋式帆船を建造しました。丙辰丸はロシアの技術、庚申丸はオランダの技術が用いられており、このように2つの異なる技術による造船1つの造船所で行った例は他にないこと、また幕末に建設されたもので唯一遺構が確認できる造船所であることが評価されています。 ぶらり萩あるき

当時の姿を残す石積の防波堤

ここに造船関係の施設が建てられていた

▲丙辰丸 Wikipediaより転写

cosmophantom

2016年8月25日 山口県

旧厚狭(あさ)毛利家萩屋敷長屋 重要文化財

山口県萩市堀内

毛利家一門のひとつである厚狭毛利家の武家屋敷。厚狭毛利家は、毛利元就の5男元秋を祖とし、毛利氏の萩移封後、厚狭(現山陽小野田市)に知行地を与えられたことから、このように呼称され、8371石余りを領しました。萩屋敷は約15,500㎡の広大な敷地を誇っていましたが、主屋などは明治維新後に解体され、安政3年(1856)に建てられたこの長屋のみが残っています。梁間5メートル、桁行51.5メートルの長大な入母屋造り本瓦葺きの建物は、萩に現存する武家屋敷のなかでも最大の規模を誇り、国の重要文化財に指定されています。5つに区画された内部には土間がなく、特に東の座敷は狭いながらも畳廊下を配した格調高い造りであることから、身分の高い者に対して用意された詰所であったと思われます。 ぶらり萩あるき

☆

2016-10-07 05:41:46

cosmophantom

2016年8月25日 山口県

萩城 100名城

山口県萩市

萩城は慶長9年(1604)に毛利輝元が指月山麓に築城したことから、別名指月城とも呼ばれています。山麓の平城と山頂の山城とを合わせた平山城で、本丸、二の丸、三の丸、詰丸からなっていました。明治7年(1874)、天守閣、矢倉などの建物は全て解体され、現在は石垣と堀の一部が昔の姿をとどめ、ここ一帯は国の史跡に指定されています。

▼天守台

▼天守閣跡

▼天守閣跡より

▲東門跡

潮入門跡

2016-10-06 05:43:54

cosmophantom

2016年8月25日 山口県

萩学校教員室

山口県萩市堀内

萩学校教員室は木造建物で、桁行12.74m、梁間7.28m一部2階建。外壁は下見板張り、軒回りは化粧軒裏天井、内部は木舞壁、しっくい塗りです。この建物は、山口県に残る明治洋風学校建築の代表的なものです。 じゃらん

☆cosmophantom

2016年5月5日 群馬県

金善織物会社ビル(国登録有形文化財)

群馬県桐生市本町

金善ビルは、桐生市堤町地内に所在した金善織物の2代目金居常八郎が建てたもので、ビルの名称は初代金居善太郎の屋号である「金善」を使用した。建物は、鉄筋コンクリート造地下1階、地上4階建、陸屋根の屋上を持つ。構造は建物中央の独立柱を中心に四方向へ梁が架かり、各壁面中央部のみに柱が建てられ、四隅には柱がなく、ラーメン構造と壁構造とが混在する建物となっている。大正10年??

cosmophantom

2016年8月25日 山口県

口羽家住宅 重要文化財

山口県萩市堀内

永代家老に次ぐ家柄の萩藩寄組士口羽家の住宅です。萩城下に残る上級武士の屋敷としては古く、かつ全国的にも比較的数の少ない武家屋敷の一遺例として貴重です。主屋と表門が国の重要文化財に指定されています。

主屋は18世紀末から19世紀初め頃に建てられたものと思われ、切妻造り桟瓦葺きで、入母屋造りの突出部を付けています。表門は、白壁となまこ壁のコントラストが美しく、萩に現存するものとしては最も雄大な規模を有する長屋門で、入母屋造り本瓦葺きです。江戸藩邸の門を拝領して萩に移築したものと伝えられています。 ぶらり萩あるき

cosmophantom

2016年8月25日 山口県

萩市堀内地区2016 重要伝統的建造物群保存地区

山口県萩市大字堀内

堀内は旧萩城三の丸にあたり、毛利輝元が慶長13年(1608)に指月山に城を築き、町割をおこなったことに始まる。保存地区は堀内のほぼ全域で、藩の諸役所(御蔵元・御木屋・諸郡御用屋敷・御膳夫所・御徒士所)と、毛利一門をはじめとする大身の武家屋敷が建ち並んでいた。近世城下町の武家屋敷としての地割が今もよく残り、土塀越しに見える夏みかんとともに歴史的風致を形成している。現在も、地区内には永代家老の益田家の物見矢倉など10数棟の武家屋敷が残る。

▼平安橋

平安古総門前の外堀にかけられている石橋ではじめ木橋であったが、明和年間(1764~72)に石橋にかけ換えられたと思われます。

▼平安古総門跡

総門とは、萩城三の丸(堀内)と城下町を分ける門のことで、この門は平安古地区に接していることから、平安古の総門と呼ばれていた。他に、見張り小屋がおかれていた。暮れ六ツ時(午後6時)から明け六ツ時(午前6時)の間は閉められ、通行手形を持つものだけがこの時間の通行を許された。 説明板より

▼旧児玉家長屋

萩城三の丸の平安古総門に隣接していた児玉家は、萩藩寄組に属し2243石余の大身武士であった。幕末の萩城下町絵図によると同家の表門は平安古総門に面して南向きであったとみられ、この長屋は屋敷の西側道路に沿って建てられたものである。建物は木造平屋建て、桁行32.67m、梁間4.59m、屋根は桟瓦葺きで、入母屋造り、道路沿いの外廻り壁は白壁、腰はなまこ壁とし、出格子を一ヶ所設けている。

▼春日神社

▼萩博物館

萩博物館は、旧萩城内にあたる堀内地区重要伝統建造物群保存地区内の大野毛利家上屋敷跡にあり、博物館本体は鉄筋コンクリート造りですが、瓦屋根を設け、木材を多く用い、武家屋敷の構成や外観の特徴にならっています。

▲右下 三の丸隅櫓(復元)

▼北の総門

北の総門は、藩政時代に城下から三の丸(堀内地区)に入るために設けられた総門の一つであり、他に中の総門、平安古の総門がありました。かつては門番が常駐して人の出入りを監視しており、門は暮れ六ツ(酉の刻)から明け六ツ(卯の刻)までは閉じられ、鑑札を持った者以外の通行を禁止していました。復元

▼ 旧益田家物見矢倉

旧周布家長屋門の並び、旧三の丸北の総門跡脇に立つ、萩藩の永代家老益田家屋敷の一部。高さ1.8mの石塁の上に立つ平屋建ての建物で、総門から入る人々を見張った。るるぶ

▼旧繁沢家長屋門

繁沢家は阿川毛利家(7391石)の分家で萩藩寄組(1094石余)に属し、給領地を大津郡三隅村と阿武郡小川村(現在の萩市)に持っていた。建物は桟瓦葺き切妻造、桁行35.5m、梁間4.9m、中央から左寄りに門をあけている。同家藩政初期の当主繁沢就充(なりみつ)は藩要職として活躍した。 説明板

▼旧周布家長屋門

周布家は萩藩の大組で、1530石取りの上級武士。旧三の丸北の総門筋に立つ長屋門は桁行約25m、梁間約4mという大きなもの。石積みの上に下見板張り、白漆喰、本瓦葺きのがっしりとした建物が立ち、出窓の飾り金具や懸魚[げきょ]などの意匠も格調高い。 るるぶ

▼旧毛利家別邸表門

建築年代は明治時代、14代藩主・毛利元徳が鎌倉材木座に建てた表門。大正10(1921)年、別邸とともに毛利家萩別邸として市内東田町に移築され、昭和49(1974)年現在地に移築された。桁行10.9メートル、梁間3.8メートル、棟高5.2メートルの雄大な規模を誇っている。屋根の両端には鯱の原型と言われる鴟尾(しび)を乗せた桟瓦葺寄棟造。門の左側は潜門で、更に両脇には内側に向かって覗格子を持たせた10平方メートルの広さを持つ土間が付属する。萩の門の形式としては異色のものである。 ぶらり萩あるき

▼旧梨羽家書院

桁行13.75m、梁間8.02m面積107.7㎡の平屋建てで、西端を寄棟造り、東端を切妻造りとする桟瓦葺の建物です。

幕末の古地図によると、梨羽又次郎(大組683石)の屋敷になっています。敷地面積の大きさから他に建物があったと思われるが、現在はこれしか残っていません。おいでまっせ山口より

どうやら、非公開らしい

▲おいでまっせ山口より転写

▼口羽家住宅 重要文化財

萩市堀内にある武家住宅です。口羽家は、萩毛利藩の藩士で、この住宅のある堀内地区は、藩内でも大身の武士が住んでいた場所です。 じゃらん

▼旧二宮家長屋門

二宮家は、萩藩大組(891石)で、美祢郡嘉万村(現在の美祢)に領地を持っていました。建物は、本瓦葺き入母屋造、桁行14.5m、梁間2間です。中央から左寄りに3.6m幅の門をあけている。右手片潜門の西側には4畳2間の門番所を置き、表と門の内側に向かって出格子の窓を設けています。説明板より

2016-10-03 05:44:59

cosmophantom