昨年もおつきあいいただき、ありがとうございました。

開設から1月1日までの総アクセス数は、閲覧9,454,434PV、訪問者2,784,566IP。

2017年の1年間では41万7619IP(2016年比3885減)のアクセスをいただきました。

秋田市は、時折風が強いものの、まあまあ穏やかな正月。

積雪はいったんゼロになって、今日3日に5センチほど積もった。3日の昼は暴風雪警報が出たものの、さほど風は強くなく、ずっと青空が広がる(そして夕方はさほど積もらない雨のような雪が降る)という、珍しい天気。

保戸野金砂町と千秋中島町の間から、旭川と太平山。橋は工事中で板で囲われている

保戸野金砂町と千秋中島町の間から、旭川と太平山。橋は工事中で板で囲われている 少し上流側・旭川橋梁を渡るEV-E801系(今回は軽く警笛を鳴らした)。右奥に太平山

少し上流側・旭川橋梁を渡るEV-E801系(今回は軽く警笛を鳴らした)。右奥に太平山年頭にあたり、昨2017年を振り返っておきます。※2016年

2017年は、北朝鮮による脅威、秋田を含む各地での自然災害が主なできごと。いずれも2018年も何らかの動きが起きることになってしまうだろう。

さんざん騒いだわりには大勢に変化がない政治、いいんだか悪いんだかよく分からない景気は、どうなるか。

個人的に気になった&記録しておきたい、2017年の話題いろいろ。

・明治「カール」東日本での発売終了

昔からほとんど食べないので、大きな感慨はなし。CMも子どもの頃はよく見ていたけれど、最近はどうだったんだろう。むしろ、ちょっと気になったのが↓

・ジャガイモ不作により春~初夏にポテトチップスが品薄に

売り場の棚が空っぽになったり、代わりに見たこともない外国製品を並べたりするスーパーが見られた。

カルビー「ピザポテト」は一時発売を中止し、ネットで高値取引されたという話も。

しかし、夏以降は以前通りの供給に戻っている。ピザポテトの休止も2か月だけだったそうだ。日本人ってこういう騒ぎが好きなのかね。

【2018年1月9日追記】この不作・品不足がカルビーの業績に打撃を与えており、メーカーとして痛かったのもまた事実である。

・日立マクセル独立

かつては電池や記録メディアで高いシェアを誇った、「日立マクセル」というメーカーがあった。国産のアルカリ電池やカセットテープを初めて発売したのも同社だそう。

その名の通り、日立製作所と資本関係があって、2017年までそうだったのだが、日立が保有株を売却して、10月に「マクセルホールディングス」が発足していた。

21世紀に入ってから、サンヨー、シャープ、日本ビクター(現・JVCケンウッド)など、昔は日本製品の一翼を担っていたメーカーの形が変わって、存在感が薄れてしまっている。そして、東芝も。

・ドローン

2016年辺りから聞こえてきた、AIやAR・VR、ディープラーニングなどは2017年もさまざまに進化し続けたようだ。

2015年頃から広まったドローンも進化。

残念だったのは、イベントでドローンからお菓子をばらまいていたら、墜落して、下にいた人が軽症ながら6人もケガするという事故発生。ドローンの使い方を間違っているのでは…

あとは、なるほどと納得した使い方。

福井県の東尋坊では、2016年のポケモンGO(すっかり下火になったものの、やる人はやっているようだ)ユーザーが来るようになって、自殺する人が減少する効果があったそうだ。一方で、それを逃れて目立たないところで自殺しようとする人はいるそうで、そのパトロールにドローンが使われている。

NTT東日本などは、オフィスの中を飛んで、残業している人に「蛍の光」を聞かせて帰宅を促すドローンを開発。ドラえもんの4次元ポケットには、空を飛んで人を追いかけ回したり情報収集するひみつ道具があったはずだけど、それらに近いと思う。こういう形で徐々にドラえもんの道具が実現していくのだろうか。

年末には、京都大学で他人の夢を解読する研究がそこそこ進んでいるというニュースも見た。こんな道具(他人の夢にわりこむんだっけ)もあったから、100年後には…

・恐竜の子孫

生物の進化の過程で、鳥類は恐竜の流れを汲む、つまり鳥類は恐竜の子孫という説が、近年受け入れられているそうだ。

2017年は、いくつかのテレビ番組で耳にした。3月26日放送の「サザエさん」の熊本旅行スペシャルでも言及。

・用語削減

高校の教科書に出てくる用語が多く、暗記科目になっているとして、生物と歴史において用語を削減するべきという提言を、それぞれの研究者の団体みたいなのが出した(タイミングとか組織はそれぞれ別)。

仮に実現したとしても、大学入試では、本文でない囲み記事から出題されることもあるから、結局は大して変わらない気がする。

・顕と潜

別の話で、日本遺伝学会が遺伝学用語の改訂を発表。

代表的なものは、それこそ生物の必須用語(今は中学校で習うのかな)である、優性が「顕性」、劣性が「潜性」に。(「不完全優性」という用語もあるが「不完全顕性」になるのだろうか)

本来の意味としては顕性、潜性のほうがふさわしいという、専門家の声もあった。

でも、優性と劣性は、「優劣」と日本語として対になる言葉であったのに対し、顕と潜は、一般的には対義語の関係ではないので、分かりにくい。これからは「顕潜」という日本語もできるのかな。※空調関係では「顕熱」「潜熱」という、対になる語があるそうだ。

たしかに、自分の体の特徴(形質)が「劣性」遺伝によるものと言われれば、イメージは悪い。

だけど、それはその形質(あるいは遺伝子)自体が「劣る」のではない。例えばもち米、赤いスイカ、金髪、青い瞳、臭くない脇なども劣性形質。劣性=悪いことではない。「優性形質と比べて弱い立場にある形質」という意味なのだろうから、「顕潜」よりも「優劣」のほうが分かりやすいような気もしなくもない。でも、やっぱり言葉としては「劣る」と連想されてしまうのだろうな。

・危険な雑種

温暖化など海洋環境の変化によって、フグの種類ごとの生息域が変わって重なるようになって交雑が起こり、雑種のフグが増えてきているという。

フグの種類ごとに有毒な部位が異なるが、雑種ではどこに毒があるのか分からず、漁業や調理の時に問題になりつつあるそうだ。

ところで、「雑種」については、別な言葉で言い換えないのかな。犬の雑種は、ここ何年かで「ミックス犬」と言うようになってきてるけど。人間なんてみんな雑種。

・そろそろ交換

AEDや住宅用火災報知器が普及して、およそ10年。どちらも電池寿命や本体の耐久性の関係で買い替えが必要になる頃(どちらも電池交換できないのが一般的)。

AEDを設置していた商店街のような所では、数十万円かかる買い替えをせず、撤去してしまうところもあるそうだ。

明石家さんま氏は「家の中に誰かが入ってきて笛(フルートやリコーダーじゃなくホイッスルのほうでしょう)を吹いとると思うたら、火災報知器の電池切れ警告音やった」というネタ(?)を話しているが、これから数年、多くの家庭で実際に直面することになるだろう。

最近は、電池式でも家庭内の別々の部屋の報知器どうしが連携して、別室で発生した火災も知らせる機種が出ており、この分野も10年で進化した。

・よく知らないけどブーム?

2016年頃からか「

【2018年1月6日訂正】電子タバコと加熱式タバコは、厳密には違う仕組みなのだそうだ。外観で区別できるのかどうかは知識もないので知らないが、日本の現状では、加熱式のほうが一般的な模様。「新型タバコ」とも呼ばれるらしい。

「うんこ漢字ドリル」。たしかにおもしろくてとっつきやすいのは分かるけれど、そんなもんかな。僕は漢字は得意だったから、むしろ英語とか高校数学でこんなのがあったら…???

「写真の顔を入れ替えるスマホアプリ」。カメラのフレーム内に写っている「顔」どうしを入れ替える。テレビでやっているのを見たら、生身の人間のみならず壁にかかっている「忍者ハットリくん」の絵にも反応して、とても奇妙な風景になっていた。「きかんしゃトーマス」でも反応するだろうけど、気持ち悪そう。

「QRコード決済」。専用の部品とか機器をあまり使わずに、店側が示したQRコードを、客のアプリを入れたスマホで撮影するだけでいい。中国では広く普及し、現金支払いを拒否する店があったり、物乞いも使うとか。

一時下火というか落ち目になった仮想通貨「ビットコイン」が、高騰して注目。よく分からない。

「オーサグラフ」。世界地図では、高緯度地方の面積がおかしくなったり、形がゆがんだりして、正しい地形とは限らない。オーサグラフという、比較的正しく表示する方法があるのを知った。小さいと思っていた日本が、けっこう大きく感じた。

調べたら、日本人が1999年に考案したそうだ。2016年にグッドデザイン賞大賞を受賞して、広く知られたのか。

秋田の話題。

・クマ・シカ・コウノトリ勢力拡大【追記】イノシシも

2017年もツキノワグマの活動が活発。これまでいないとされていた男鹿半島でも目撃。

さらに、これまでいなかった(明治までにいったん絶滅)ニホンジカ(鹿。カモシカじゃありません)も目撃されて、環境や農林業の影響が問題になっている。青森県でも同様。

【2018年1月15日追記】同様にイノシシも、秋田でも青森でもじわじわと侵出している。

一方、野生コウノトリ復活を目指して放鳥された鳥たちは、全国各地に飛来して目撃されている。47都道府県中、唯一目撃がなかった秋田県にも、2017年にやっと来てくれた。

・秋田市でも少子化

今の秋田市内の中学校の部活動では、1つの学校単独ではチームを編成できず、別の複数の学校と合同のチームで大会に出るものが少なくないようだ。

それも、山間部の小規模校ではない(と認識している)学校でも。距離的に離れた学校どうしのチームもあって大変そう。

秋田市教育委員会では、市内全域での小中学校の配置適正化を計画していて、市民向け説明会が行われるなど、動き出した。

ただちに学校の統廃合が行われるわけではないが、近い将来、まずは中学校から実施されるようだ。

旧雄和町・河辺町では、小学校の統合も行われている一方、秋田市中央部の小学校でも1学年1クラス程度というところもあるそうで、見直しはやむを得ないと思う。

中学校再編後は、小学校から中学校に進学する際、同じ小学校の卒業生は全員同じ中学校へ行く(もちろん引っ越しや個別の希望による他校進学は除く)ことになるらしい。現状では、卒業生が全員同じ中学校へ行く小学校と、2つの中学校に分けられてしまう小学校があって、後者の卒業生は中学校での人間関係構築で負担になってしまう子どもがいるのが軽減されるだろうから、その点ではいい。

幼稚園から「認定こども園」になった園が増えたため、秋田市では相対的に幼稚園の定員が減ってしまった(たぶん)。そのため、保育園の待機児童はいなくても、幼稚園の“入園待機”が発生しているのだとか。

昔(昭和20年代頃?)は、幼稚園の入園願書をもらうだか、入園手続きをするために、早朝から行列を作ったという話を聞いたけれど、時代は回る?

・さようならほっぺちゃん

あきた共通ポイントカード「ほっぺちゃんカード」が2017年6月末、「あきた共通商品券(秋田市共通商品券)」が2017年7月末をもって、それぞれ事業終了。

いずれも発行元は同じで、ほっぺちゃんカードは1996年5月、商品券はそれより少し前(1994年頃?)の開始か。

(再掲)秋田市営バスの広告(2001年)【1月7日追記】ここでは「“秋田市・”共通ポイントカード」とある。「みるみるたまってとるとる特典」というフレーズはたまに目にしたか

(再掲)秋田市営バスの広告(2001年)【1月7日追記】ここでは「“秋田市・”共通ポイントカード」とある。「みるみるたまってとるとる特典」というフレーズはたまに目にしたか中でも、ほっぺちゃんカードは、共通ポイントサービスとしては先見の明があったかもしれない。TポイントとかPontaとかのローカル版だったとも言えるだろう。

加盟店なら業種を問わずポイントが貯まるカード(リライト式)で、角館など秋田市外にも加盟店があったり、ポイントをバス回数券、タクシー代金、銀行預金に換えられたり、懸賞に応募できたり、秋田市民にはある程度定着していた。開業間もない秋田新幹線を貸し切ってのツアーを行ったこともあったそうだ。「秘密のケンミンSHOW」でも取り上げられたらしい。

商品券のほうは、イオンなどスーパーでも使えるところもあった。

20年ほどで終焉を迎えてしまったのは、時代の流れのせいだろうか、秋田の商業界が衰退したせいだろうか。

・いたましすな

秋だったか、強風で内陸南部でリンゴなど果実が落ちる被害が出た。

秋田放送(ABS)のテレビで、果樹農家にインタビューする映像が流れた時、被害状況を説明する農家の人に対して、記者かカメラマンかインタビュアーの相槌も聞こえてきた。

「いたましすなぁ」

と(たしか2度言った)。共通語の「痛ましい」とはやや違う、もっと広い意味がある秋田弁の「いたましい」、すなわち「もったいない」というニュアンスだと考えられるが、インタビュアーの言い方に心がこもっていた。

報道取材としては、あまり心をこめすぎるべきではないかもしれないけれど、ローカル局ならではでこれはこれでいい。

テレビ関係などの話題を後日改めてまとめるかもしれませんが、以上が2017年のいろいろ。

僕が初めてインターネットを使った(思い出)のが1997年だったので、ネット歴20年。人生の半分にネットがあったことになると思うと、感慨深い。

そして、早いもので、今年9月でブログ開設から丸10年。

2018年は、天皇陛下のご退位が2019年春に決まったため、1年間“フルで平成”の最後の年。これまでのように(昭和しか経験してないけど)、天皇崩御(=亡くなること)がないので、昭和のような自粛ムードはないと思うが、どんな時代の変わり目になるか。ただ元号が変わるだけにしても、やはりどこか感慨深い。

秋田市では、路線バスにIC乗車券が導入されるはず(当初の報道では「2018年度にも」との言い回し。バス会社単独ではなく秋田市が関わる事業)だし、先日の報道によれば、外旭川のイオンタウン建設の是非について「2018年中には判断しなければならない」とイオンタウン社長が述べており、注目。

今年もよろしくお願いします。

2016年大みそかの秋田駅東口から東方向・太平山

2016年大みそかの秋田駅東口から東方向・太平山 大みそか、広小路から薄氷の張る穴門の堀越しに。左が高校、中央と右が県民会館。この風景も変わってしまうか

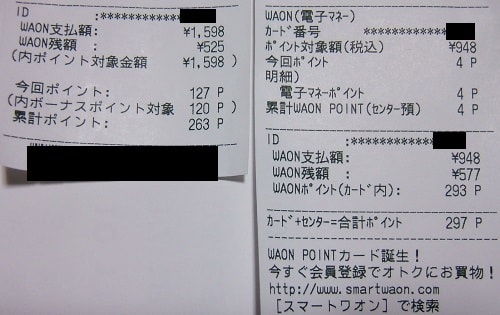

大みそか、広小路から薄氷の張る穴門の堀越しに。左が高校、中央と右が県民会館。この風景も変わってしまうか 左が今まで、右が23日

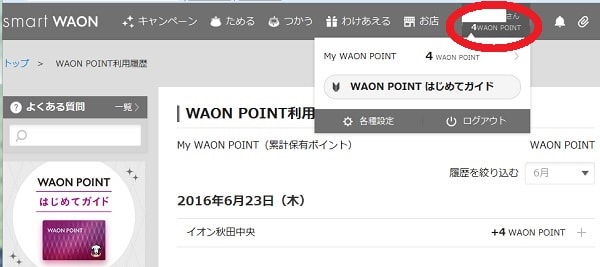

左が今まで、右が23日

かなり迅速に反映されるようだ

かなり迅速に反映されるようだ 上がAKT、下がAAB

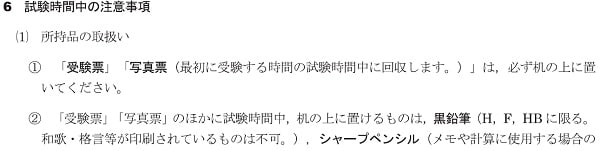

上がAKT、下がAAB 「受験案内」7ページより

「受験案内」7ページより フェザンホームページより

フェザンホームページより ハウス食品ニュースリリースより

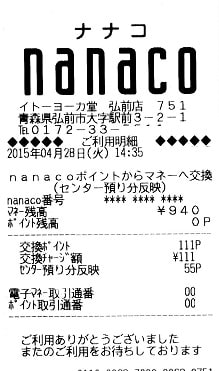

ハウス食品ニュースリリースより レシートサイズの明細書も出る

レシートサイズの明細書も出る

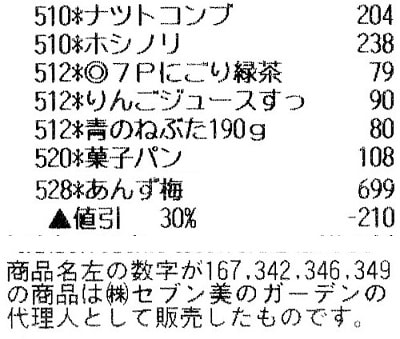

抜粋

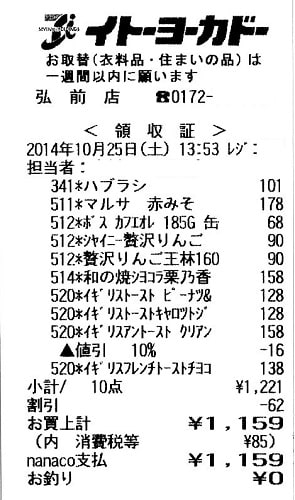

抜粋 2014年10月弘前店(抜粋)

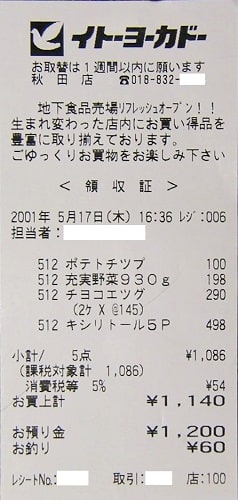

2014年10月弘前店(抜粋) 2001年5月秋田店

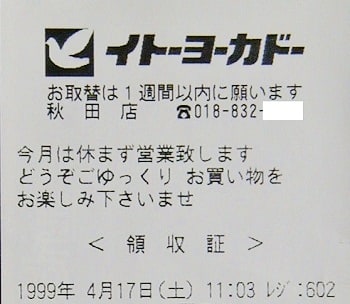

2001年5月秋田店 1999年4月秋田店(抜粋)

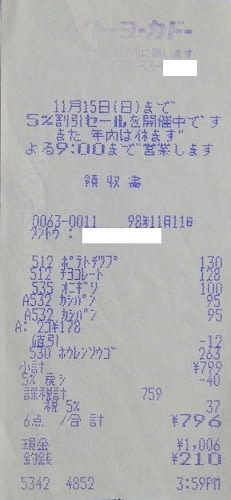

1999年4月秋田店(抜粋) 1998年11月弘前店

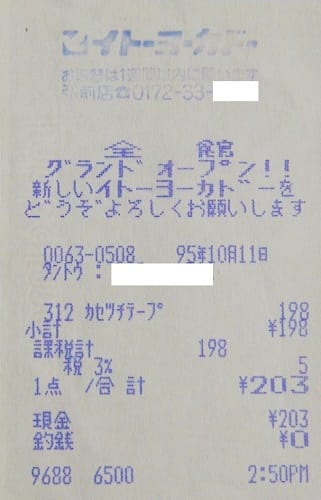

1998年11月弘前店 1995年10月弘前店

1995年10月弘前店 これは!

これは! 「NESCAFE」と書いてあるわりには…

「NESCAFE」と書いてあるわりには… ♪ネスカフェの缶コーヒーネスカフェの缶コーヒー!

♪ネスカフェの缶コーヒーネスカフェの缶コーヒー! ネスカフェゴールドブレンド

ネスカフェゴールドブレンド 「販売者」が「ネスレ日本」、枠外の「発売元」が「大塚食品」

「販売者」が「ネスレ日本」、枠外の「発売元」が「大塚食品」 鳥の巣マーク付きの缶(「ネスレ」はドイツ語で「鳥の巣」の意味)

鳥の巣マーク付きの缶(「ネスレ」はドイツ語で「鳥の巣」の意味) 今回買った「微糖」でない「ゴールドブレンド」が出ていないけど

今回買った「微糖」でない「ゴールドブレンド」が出ていないけど 左が新しいもの、右が3月まで。下部のキャッチコピーも変わった

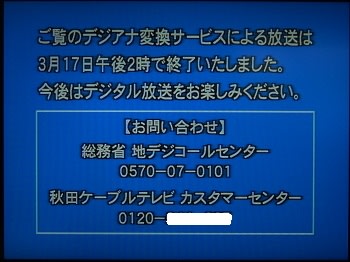

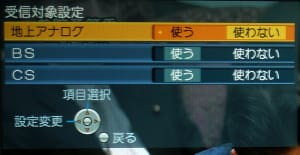

左が新しいもの、右が3月まで。下部のキャッチコピーも変わった 移行期に製造されたアナログ・デジタル両対応のテレビでも、(あえてやる意味はないが)デジアナ変換を見られた

移行期に製造されたアナログ・デジタル両対応のテレビでも、(あえてやる意味はないが)デジアナ変換を見られた CNAのデジアナ変換画面。我が家では微調整していないせいか、チャンネルによってはちらつきが出た

CNAのデジアナ変換画面。我が家では微調整していないせいか、チャンネルによってはちらつきが出た デジアナ変換していた各チャンネルとも同一(CNA側で入れているんだからそれで当然)

デジアナ変換していた各チャンネルとも同一(CNA側で入れているんだからそれで当然) 同様に、アンテナをつないでいないBS/CSでも設定可能

同様に、アンテナをつないでいないBS/CSでも設定可能 砂嵐 ※表示されているチャンネル設定はアンテナ受信とCNAデジアナ変換の中途半端な状態

砂嵐 ※表示されているチャンネル設定はアンテナ受信とCNAデジアナ変換の中途半端な状態 試験日程ごとに学部別の倍率を掲載している

試験日程ごとに学部別の倍率を掲載している これならば、掲載する意味はある

これならば、掲載する意味はある