仲間たちとの裏山歩きの日でしたが、、、

自宅を出るころに雨が降ったためか、いつもの時間にいつもの駐車場へ来たのは副会長だけ、、、、

その副会長も山支度をしていなくて、つまり今日は裏山を歩く気がなかったので、タカ長も止めにしました。

その時間には天気が回復してきたのですが、二日続いて独りで歩く気になれなかったのです。

誰も来ないことを確かめて帰りました。

このような本を買いました。

著者の田部重治は1884年生まれ、明治の終わりから大正、昭和にかけて登山をした、日本の登山の草創期に活躍した登山家であることはご存知の通りです。

その田部や木暮理太郎などの本は青春のころ読んだような気がするのですが、その頃の本の多くは処分してしまったので、、、、

今回あらためて文庫版を購入したわけです。

ここに書かれているのは秩父の山や北アルプスの山などです。タカ長にはなじみにない山がほとんどですが、今とままったく事情が違う昔の山歩きを見ることができて楽しいですね。

今朝は「越中毛勝山」「金峰山より雁坂峠まで」「槍ヶ岳より日本海まで」の三篇を読みました。

今とは全く違う山登りの様子が書かれています。まず違うのがアプローチ、当たり前のことですが今のように山麓まで車で、ということはありません。

登山の方法もテントを担いでの登山です。この面ではタカ長も多少は共通した経験を持っています。

といってもタカ長の登山は彼らに比べたらヒヨコみたいなものですが、それでも、間違いなくテントを担いで登山を続けたことはあります。

そのような登山で標高的に一番高いところに登ったのは南アルプスの北沢峠ですが、今はその北沢峠にも車で行くことができます。

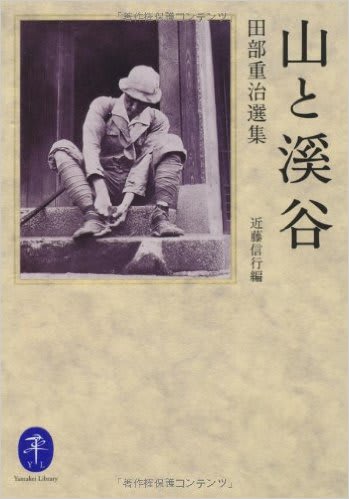

登山の装備、服装も今とは全く違いますね。

これはこの本書の122ページを写したものです。「槍ヶ岳から日本海まで」の登山の時、上高地で出会った茨木猪之吉画伯がスケッチしたものですが、、、

服装もそうですが、足ごしらえも今とは違って草鞋、草鞋6足を持っての登山でした。その6足が旅の途中で2足になった心細さも書かれています。

何もかも今と違う登山ですが、読み進んでいくと何もかも便利になった今の登山が薄っぺらになり、つまらないものになっていることを実感させられました。

今更昔の登山を経験することはできませんが、、、

こと登山に関していえば、何もかも今より不便だった昔の登山者のほうが幸せだったように思えてきますね。

あれから雨は降っていませんが、スッキリと晴れる気配もありません。

天気予報を見ても夏らしい空が望めるのはまだ先になりそうですが、、、、、、

この夏に遠出する予定はありません。

日差しを避けながら森を歩き、とにかく山歩きを継続すること、それだけを考えています。

その合間に自宅で机上登山を楽しむつもりです。

自宅を出るころに雨が降ったためか、いつもの時間にいつもの駐車場へ来たのは副会長だけ、、、、

その副会長も山支度をしていなくて、つまり今日は裏山を歩く気がなかったので、タカ長も止めにしました。

その時間には天気が回復してきたのですが、二日続いて独りで歩く気になれなかったのです。

誰も来ないことを確かめて帰りました。

このような本を買いました。

著者の田部重治は1884年生まれ、明治の終わりから大正、昭和にかけて登山をした、日本の登山の草創期に活躍した登山家であることはご存知の通りです。

その田部や木暮理太郎などの本は青春のころ読んだような気がするのですが、その頃の本の多くは処分してしまったので、、、、

今回あらためて文庫版を購入したわけです。

ここに書かれているのは秩父の山や北アルプスの山などです。タカ長にはなじみにない山がほとんどですが、今とままったく事情が違う昔の山歩きを見ることができて楽しいですね。

今朝は「越中毛勝山」「金峰山より雁坂峠まで」「槍ヶ岳より日本海まで」の三篇を読みました。

今とは全く違う山登りの様子が書かれています。まず違うのがアプローチ、当たり前のことですが今のように山麓まで車で、ということはありません。

登山の方法もテントを担いでの登山です。この面ではタカ長も多少は共通した経験を持っています。

といってもタカ長の登山は彼らに比べたらヒヨコみたいなものですが、それでも、間違いなくテントを担いで登山を続けたことはあります。

そのような登山で標高的に一番高いところに登ったのは南アルプスの北沢峠ですが、今はその北沢峠にも車で行くことができます。

登山の装備、服装も今とは全く違いますね。

これはこの本書の122ページを写したものです。「槍ヶ岳から日本海まで」の登山の時、上高地で出会った茨木猪之吉画伯がスケッチしたものですが、、、

服装もそうですが、足ごしらえも今とは違って草鞋、草鞋6足を持っての登山でした。その6足が旅の途中で2足になった心細さも書かれています。

何もかも今と違う登山ですが、読み進んでいくと何もかも便利になった今の登山が薄っぺらになり、つまらないものになっていることを実感させられました。

今更昔の登山を経験することはできませんが、、、

こと登山に関していえば、何もかも今より不便だった昔の登山者のほうが幸せだったように思えてきますね。

あれから雨は降っていませんが、スッキリと晴れる気配もありません。

天気予報を見ても夏らしい空が望めるのはまだ先になりそうですが、、、、、、

この夏に遠出する予定はありません。

日差しを避けながら森を歩き、とにかく山歩きを継続すること、それだけを考えています。

その合間に自宅で机上登山を楽しむつもりです。