今回はケイブンシャ大百科の鉄道ネタから

昨年暮れに「鉄道大百科の時代」を先日紹介しましたが、これを購入した直後くらいのタイミングでに実家に帰省しました。

「大百科の時代」にリスペクトしていた折ですから、弟が子供のころに買っていた大百科の中に「時代」に取り上げられていた鉄道ネタがなかったかチェックしてみたのですが、他社の本は2,3冊出てきたもののケイブンシャの大百科は1冊だけ。

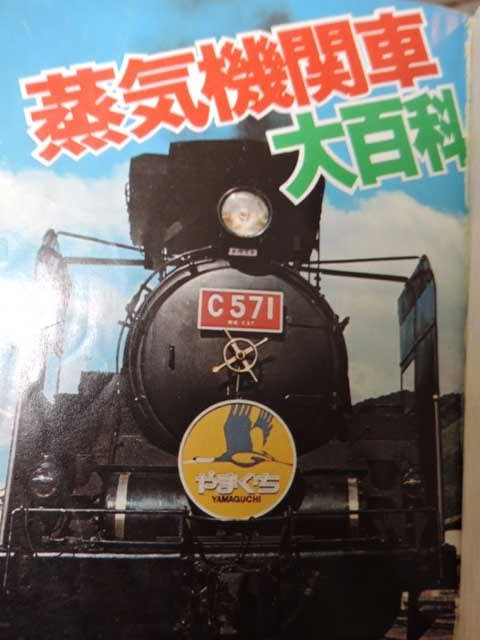

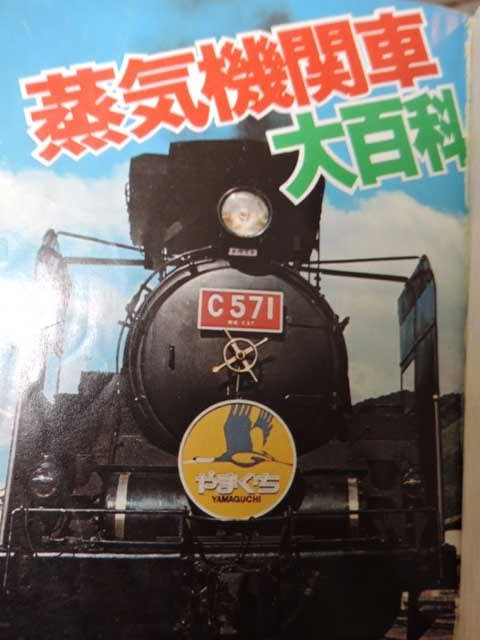

それがこの「蒸気機関車大百科」です。

(弟が読み込み過ぎたのでカバーがないのはご勘弁下さい)

本書のリリースは昭和55年。C57の「やまぐち号」が登場した直後くらいのタイミングだったので当時としてはタイムリーな企画でした。

もちろん本書でも「やまぐち号」の同乗記(と大井川鉄道のC11「かわね路号」も)に1章を割いています。

(ケイブンシャ刊 南正時著「蒸気機関車大百科」257Pより画像引用)

国鉄最後の定期列車であったC57の135号機が引退運転した昭和50年以降、一時的にSLブームは沈静化していましたがC57 1号機が牽引する「やまぐち号」の登場で観光列車としてのSL運転が再認識された辺りからファンの世代交代が一気に進んだと(私個人は)思います。

本書を手にするユーザーは「やまぐち号で初めて走るSLを認識した小学生」というのも多かったのではないかと。

臨場感あふれる同乗記は静岡や山口が遠すぎて実車に触れる機会が少ない地方(たとえば私の故郷とかw)の子供SLファンには大きな訴求力を持っていたといえるでしょう。

その一方で本書の白眉は前半を占めるSL図鑑の部分。

普通の入門書なら国鉄の制式機を羅列してお茶を濁す様なものも多いのですが、本書はそれに負けないボリュームで「私鉄、専用線のSL」「外国のSL 」にもページを割いています。

いったい、私鉄のSLは国鉄の払い下げばかりでなく同形式の独自注文車とか完全オリジナルの小型機とか古典機が多く、その個性が魅力でもあるのですが、それ故にSLブーム当時でも注目度は高くなく、子供向けの入門書では見落とされがちなジャンルと言えます。

児童書のSL本でこれほど私鉄機や専用線の機関車にページを割いた本は本書くらいではないでしょうか。

こう言うところは他の入門書よりも「本格派」の印象を読者に与えている部分ですし、既に他の入門書を持っている人(鉄道マニアの小中生が入門書を一冊だけしか持っていないというのは余りない)にとっても十分に魅力的だったのではないかと思います。

(そういえばスイスの「ブリエンツロットホーン・バーン」の紀行ページもありますし)

(ケイブンシャ刊 南正時著「蒸気機関車大百科」322Pより画像引用)

巻末に折り込みグラビアで「やまぐち号とD51のワイド写真がバーンと載っている」というのもケイブンシャの大百科としては相当に異色です。

ケイブンシャの大百科の大きな武器でもあった情報量と写真の豊富さというメリットを最大限に引き出している一冊という印象です。

弟が持っていたケイブンシャの大百科の鉄道ネタはこれ1冊でしたが、今私が読んでみてもケイブンシャの大百科に鉄道ネタが多かった理由の一端が再認識できる、そんな一冊でした。

昨年暮れに「鉄道大百科の時代」を先日紹介しましたが、これを購入した直後くらいのタイミングでに実家に帰省しました。

「大百科の時代」にリスペクトしていた折ですから、弟が子供のころに買っていた大百科の中に「時代」に取り上げられていた鉄道ネタがなかったかチェックしてみたのですが、他社の本は2,3冊出てきたもののケイブンシャの大百科は1冊だけ。

それがこの「蒸気機関車大百科」です。

(弟が読み込み過ぎたのでカバーがないのはご勘弁下さい)

本書のリリースは昭和55年。C57の「やまぐち号」が登場した直後くらいのタイミングだったので当時としてはタイムリーな企画でした。

もちろん本書でも「やまぐち号」の同乗記(と大井川鉄道のC11「かわね路号」も)に1章を割いています。

(ケイブンシャ刊 南正時著「蒸気機関車大百科」257Pより画像引用)

国鉄最後の定期列車であったC57の135号機が引退運転した昭和50年以降、一時的にSLブームは沈静化していましたがC57 1号機が牽引する「やまぐち号」の登場で観光列車としてのSL運転が再認識された辺りからファンの世代交代が一気に進んだと(私個人は)思います。

本書を手にするユーザーは「やまぐち号で初めて走るSLを認識した小学生」というのも多かったのではないかと。

臨場感あふれる同乗記は静岡や山口が遠すぎて実車に触れる機会が少ない地方(たとえば私の故郷とかw)の子供SLファンには大きな訴求力を持っていたといえるでしょう。

その一方で本書の白眉は前半を占めるSL図鑑の部分。

普通の入門書なら国鉄の制式機を羅列してお茶を濁す様なものも多いのですが、本書はそれに負けないボリュームで「私鉄、専用線のSL」「外国のSL 」にもページを割いています。

いったい、私鉄のSLは国鉄の払い下げばかりでなく同形式の独自注文車とか完全オリジナルの小型機とか古典機が多く、その個性が魅力でもあるのですが、それ故にSLブーム当時でも注目度は高くなく、子供向けの入門書では見落とされがちなジャンルと言えます。

児童書のSL本でこれほど私鉄機や専用線の機関車にページを割いた本は本書くらいではないでしょうか。

こう言うところは他の入門書よりも「本格派」の印象を読者に与えている部分ですし、既に他の入門書を持っている人(鉄道マニアの小中生が入門書を一冊だけしか持っていないというのは余りない)にとっても十分に魅力的だったのではないかと思います。

(そういえばスイスの「ブリエンツロットホーン・バーン」の紀行ページもありますし)

(ケイブンシャ刊 南正時著「蒸気機関車大百科」322Pより画像引用)

巻末に折り込みグラビアで「やまぐち号とD51のワイド写真がバーンと載っている」というのもケイブンシャの大百科としては相当に異色です。

ケイブンシャの大百科の大きな武器でもあった情報量と写真の豊富さというメリットを最大限に引き出している一冊という印象です。

弟が持っていたケイブンシャの大百科の鉄道ネタはこれ1冊でしたが、今私が読んでみてもケイブンシャの大百科に鉄道ネタが多かった理由の一端が再認識できる、そんな一冊でした。