24時間、働けますか?

昭和のサラリーパースンは、毎朝、会社に自分の机があるかを確認に来る、というブラックジョークがありました。

足蹴にされても唾を吐きかけられても会社にすがりついて決して離さない、社畜。

塾に通って、偏差値を上げ、良い中学、良い高校、良い大学、良い会社に入れば一生安泰・・・という都市伝説がありました。

でも、それは、本当ではなかったような気がします。

半世紀にわたる社会という巨大な実験室の中で、友人や知人に起こった様々な身の回りの出来事を整理してみても、不条理な話はたくさんありました。

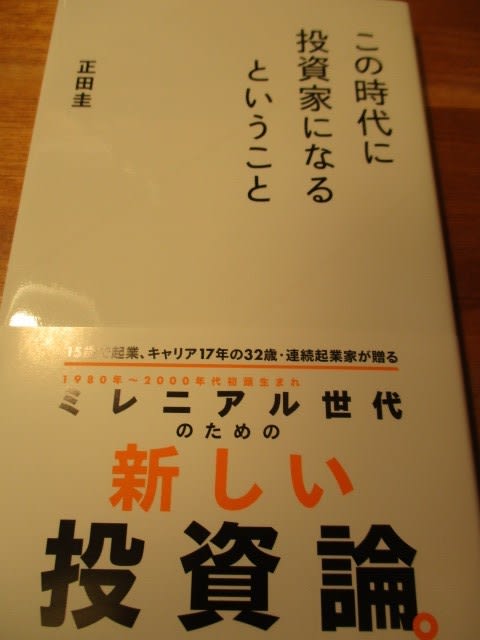

この時代に投資家になるということ

正田圭著 星海社新書 940円×税

著者は、中学生の時にロバート・キヨサキさんの「金持ち父さん、貧乏父さん」を読んで、投資家になろうと決意。

15歳で投資家、起業家として活動を始めて17年。

現在32歳、TIGALA株式会社代表取締役として、なかなかの成功をおさめているようです。

自ら、ハイリスク・ハイリターンの投資の世界に飛び込み、様々な経験、体験を積んだ著者の生の声は、なかなかの説得力であります。

若き日に、同じ「金持ち父さん、貧乏父さん」を読んだのですが、株式や投信どまりの小職としては、うらやましくもあります。

目次

1.「ミレニアル世代富裕層」の登場

2.労働の終焉

3.インターネットで投資のプロが激減した

4.消費者視点から投資家視点へ

投資とは、「コミュニティに参加すること」。

ツィッターやフェイスブックなどのSNSのコミュニティにも価値を見出す著者。

そういえば、中国でも個人の信用力をネットの中で判定する時代に入っています。

スコアレンディングという言葉も一般的になってきました。

また、クラースと呼ばれる階層のコミュニティでは、情報の流通が行われ、情報の非対称性を活かした経済活動が行われています。

シブヤバレーでは、ベンチャー企業の社長どおしが、経営情報やM&A、部門の譲渡などの情報交換をしています。

ブロックチェーンを使った仮想通貨も、ある意味、コミュニティ世界。この流れが加速すれば、格差社会も加速度的に広がっていくと思います。

投資の対立概念は労働。労働は「麻薬」である。

昭和のビジネスパースンとしては、素直に受け入れられないフレーズ。

労働=勤勉=真面目にコツコツ・・・それは、「やった感」をもたらす、著者の言う「麻薬」かもしれません。

労働の価値はますます下がり続ける。

AIやビッグデータ、RPAなどの技術進化により、従来の労働の経済的価値は下がり続けるのは確実だと思います。

こんな時代だからこそ、哲学者ハンナ・アーレントの「活動的生」、「労働・制作・行為」という概念を再認識しなければならないと思います。

労働の価値は希薄化しても、努力の価値は希薄化しない。

激しく同意です。

これからは、すべての人にとって、

本業=「投資」、副業=「労働」であるべき。

ベーシックインカム論も含めて、労働についての再定義をしなければならない時代になってきていると思います。

投資のコツは、視点が8割。

最後に著者は、次の言葉で同書を締めます。

投資の本質は、虹を見つけること

「投資」=「人生」と言い換えてもいいかもしれません。

視点を切り替えることの出来る一冊でした。

若者の間では、「キモいカネのないおじさん」論が跋扈しているようです。

格差社会の進展は、おじさん、おばさんの世界でも起こっており、ピケティが提唱したr>g論も実際に体感しているところです。

キモカネおじさん・・・中高年を「逃げ切った世代」と揶揄したもの・・・気持ちは分からなくもありません。

社会保険やバブル体験の有無、貯蓄額や税金・・・若い世代は、本当にたいへんだと思います。

「カッコいいカネのあるおじさん」にはなれそうもありません(笑)。

年は取っていくので「キモい」は仕方ありませんが、若者たちに御馳走でき、投資できる、品のいいお爺さんになれるよう努力していきたいと思います。