近現代の世界の文学の様々な潮流を見極め,文学の問題を論じ尽くした画期的な名著の10年ぶりの増補改訂版.

明確なる視座に立ち,ポストコロニアル批評,新歴史主義,カルチュラル・スタディーズ,あるいはフェミニズム批評など,この10年間に起こり,更新し展開した文学の,さらには言論をめぐる動向を大きく俯瞰し,精細に論じる.

20世紀の文学を明快に語りながら,文学の未来に向けて大きく踏み出したヴィヴィッドな1冊!

内容(「MARC」データベースより)

初版以来、大きなうねりとなって世界的に展開したカルチュラル・スタディーズ、ポストコロニアル批評などの文学批評の動向を、確固とした視座に立ち、明快な生気あふれる語り口で縦横自在に論じる。新版。

人類に逃げ場なし

知識は「価値自由」でなければならぬという主張も、それ自体、ひとつの価値判断である。(上巻、p.54)

<>

『文学とは何か』という表題に騙されていはいけない。

本作は、文学批評というジャンルの入門書か、あるいは教科書的な作品だ。

いや、いや、こんな真面目な文体でこの作品は論ずるのは辞めにしよう。

本作は極めてズルい。ズルい点は山ほどあるが、最とも卑怯なのは、「批評行為」をテーマにしている以上、読者の本作に対するあらゆる批評・批判も既にその手法が作品の中で徹底的な批判に晒されている点だ。

この手の卑怯な循環的議論の大師匠であるところのニーチェ先生も言っていた。

怪物と戦う者は、自分もそのため怪物とならないように用心するがよい。そして、君が長く深淵を覗き込むならば、深淵もまた君を覗き込む。(『善悪の彼岸』146節、岩波文庫版p.120)

まさしく言いえて妙だ。

よし、それならば奴等の土俵に立つのは辞めよう!奴等を批判の矢から防いでいる胸壁は我々自身の持つ、批判に耳を傾ける内省的知性に他ならない。

そんなものは直ちに打ち捨てて、独断に微睡む奴等の頬にモンゴル式のかち上げを食らわそう!

そう、これが書かれ、書き言葉になったその瞬間、これは奴等の手を離れ、我々読み手の掌中に陥ちた。今こそそのテクストを好き放題犯してやろう!

奴等マルキストはまるでハルキストの如く、その聳え立つ意識の上で特権を振りかざしている。今日こそメタメタ言っている奴等の更にメタに立って、奴等に批判の砲火を浴びせよう。あなたがたも既にイデオロギーに拘束されている?そんなことを言われたら、「知ったことか!」の一撃を見舞おう!これぞプラトン先生直伝の無知の痴、或いは無恥の知だ!

正々堂々エクリチュールと戯れよう。

さて、奴等の罪を数えよう。ひとつひとつ想い出せば何よりズルかったはずだ。

まず、教科書的な作風に擬態しつつも、その実のところ自身の批評的立場の宣明に他ならない。

そのため、さまざまな批評的な立場のそれぞれの主張や特質の紹介を期待する純朴な読者の期待を裏切る。

読後に残るのは、それぞれの批評的な立場に対する、特定の思想的立場から張られた同一のレッテルばかりだ。

次に作者が周到なのは、特定の思想的な立場に立っているということを正直に告白してから本文に入る点だ。

特定の思想的な立場に立ちたいのであれば、正々堂々とそれを隠してプロパガンダに徹すればよろしい。それなのに敢えて宣言するのは、プロパガンダ批判に対する論点先取か、あるいは学問的誠実性に包まれたブルジョワ的な道徳観以外の何物でもない。

そんな倫理観よりは、需要に応えた実用的な教科書こそ良い教科書だという資本主義の倫理の方がよほど信頼できる。

オルグされたかったわけではない!あるいは、文学の置かれた政治状況を知りたかったわけでもない!作者の批評よりも作者がクソミソに扱うエリオットの批評の方がまだしも我々を楽しませてくれる!

ペンもインクも、奴等の書籍の流通もすべては資本主義の産物だ。

読者=購買者こそ、資本主義社会における権力者だ。さあ今こそ資本主義の名において、奴等の書籍にノーを突き付けよう!!

<>

原著の出版年は1983年。

1983年といえば、奇しくも『構造と力』の出版年であり、我が国のいわゆるニューアカブームの華やかなりしころである。デリダの主要著作が出そろったのが60年代後半であるから、思想史的に見てもポストモダンの嵐が吹きあれていた頃といって良いだろう。

本書でも次のような皮肉が書かれているが、ここで皮肉られているのは幸い我が国ではない。

構造主義は、知的低開発国に対して一種の援助計画として機能した。そうした国々に対し、崩壊しつつある国内産業を建て直す重工業プラントを供与したのである。(上巻、p.290)

本書は、我が国でも1984年に翻訳がなされ、2014年に岩波文庫に採録になった。

文学理論が最も流行していた頃の作品で、本国でもだいぶ売れたようだ。

このあと紹介する『文学理論講義』の中では、本書の出版を文学理論史の10大事件の一つに数えている。

『文学部唯野教授』のネタ本としても知られる。なお、同作は1990年の出版だ。

さらに余談だが、本書に頻出するローマン・ヤコブソンとえいば、ナボコフ先生のハーヴァード招聘に反対した人物だ。曰く、「動物学の教授に象を招きますか?」と。(『ヨーロッパ文学講義』の文庫版下巻の沼野先生の解説より。)

<>

序章+全6章の構成に、あとがきが付される。

おおよそ理論の大枠ごとに、

1章:英国批評理論の誕生

4章:ポスト構造主義

5章:精神分析批評

6章:政治的批評

にカコつけて自説が展開される。

なお、あとがきは、原著出版後の理論状況に関する解説に充てられている。

批評理論の便利な概説書として読むには全く向かない。

イーグルトンの目を通した各理論家たちの「本音」ばかりにスポットがあてられ、それぞれの理論のポジティブな側面や、各理論家たちが表向き何を目指していたのかといった部分が伝わりにくい。

売れ筋の新書版の哲学本などにありがち*2な、毒気が多くて読者ウケが良いが、勉強には向かないタイプの典型だ。

勉強がしたいならピーター・バリーの『文学理論講義』をお勧めしたい。

文学とは何か――この抽象的な問いに、私たちはどのような解を見つけうるのか。

後年、戦後民主主義を代表する知識人となる若き加藤周一が、その鋭敏なる西欧的視野を駆使した日本文化論。解説・池澤夏樹。

内容(「BOOK」データベースより)

文学とは何かという問いに、若き著者が果敢に挑んだ日本文化論。該博な知識を駆使し、古代と現代を縦横に行き来する思考法によって、詩と散文のちがい、小説家の意識、日本と西欧における美の本質にまで思索を広げる。後年の大著『日本文学史序説』へ続く初期著作。

著者について

1919年、東京生まれ。評論家・作家。東京帝国大学医学部卒。

51年に留学生として渡仏し、医学研究のかたわら西欧各国の文化を摂取、日本文化の特徴を考えるきかっけとなる。帰国後、文明批評・文学・思想・社会ほか多彩な分野で文筆活動を展開。

国内外の大学で教鞭をとる。2004年には、平和憲法擁護の「九条の会」の呼び掛け人となる。2008年没。

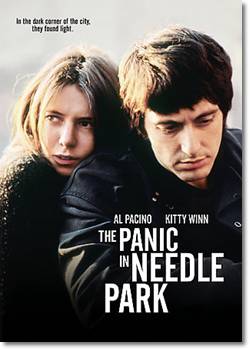

哀しみの街かどの概要:ニューヨークの片隅で生きるヘロイン中毒のカップルの崩壊ぶりを残酷なまでに淡々と描いた絶望的に救いのないラブストーリー。

若き日のアル・パチーノが主演を務め注目を浴びた。1971年公開のアメリカ映画。

暗澹たるラブストーリー

若い男女が出会い、恋に落ち、結婚したいと考えている。そう考えるとこの映画のジャンルはやはりラブストーリーになるのだが、これほど気が滅入るラブストーリーも珍しい。

ジャンキーのボビーと出会ったヘレンは、おそらくボビーの根底にある無邪気さのようなもの(ただ頭が悪いだけとも言えるが)に惹かれ恋人同士になる。ボビーと出会った頃のヘレンは、男遊びぐらいはしていても地獄のようなジャンキーたちの世界は知らない。

それが好奇心からヘロインに手を出したことで、底なし沼のようなジャンキーたちの世界へ仲間入りする。

一瞬明るい兆しが見えたような気がしてもすぐに地獄へ逆戻りだ。

子犬を50ドルで買ってもらい久しぶりに明るいヘレンの笑顔を見たと思ったら、その子犬は2人の薬物中毒のせいで海に転落して死んでしまう。家に連れて帰ることさえできなかったのだ。

この容赦のない脚本と演出により暗澹たるラブストーリーは生々しく薬物の恐ろしさと残酷さを観客に見せつける。

ただ淡々と、どんどん悲惨になっていくボビーとヘレンの様を見せられるのはかなりきつい。

この2人を結びつけているものは愛なのかクスリなのか。それがわからないことが何よりも悲しい。

解説

ニューヨークを舞台に、麻薬に溺れる若者の暗い青春像を描く、J・シャッツバーグの監督第2作。

堕胎手術をした娘がジャンキーと知り合い、自分も麻薬の味をおぼえてしまう。

彼女は次第に、麻薬欲しさに身体を売るまでに落ちぶれていく……。

よりよい世界を望みながらも、麻薬による失調が自らをもさいなむという、救いのない青春の愛と孤独を描く。

製作は「真夜中のパーティー」のドミニク・ダン、監督はアメリカ・ファッション・カメラ界から転出のジェリー・シャッツバーグ、ジェームズ・ミルズの小説をジョーン・ディディオンとジョン・グレゴリー・ダンが共同脚色、撮影は「真夜中のカーボーイ」のアダム・ホレンダー、編集はエヴァン・ロットマンがそれぞれ担当。

出演はブロードウェイの「虎はネクタイをするか」でトニー賞受賞のアル・パチーノ、アンソニー・ハーヴェイ監督の「彼等は巨人かも知れない」でデビューしたキティ・ウィン、アラン・ビント、リチャード・ブライト、キール・マーティン、マイケル・マクラナザン、ウォレン・フィナーティなど。

映画のストーリー結末の記載を含むものもあります。

もぐりの医師の中絶手術をうけたばかりのヘレン(キティ・ウィン)は、疲れ切った体をいたわりながら、やっとの思いで若い画家マーコのアトリエにたどり着いた。

しかしマーコとヘレンの間にはすでに愛は失われていた。

マーコにマリファナを売りつけにきたボビー(アル・パチーノ)は、寒さと孤独に身を震わせるヘレンをみとめ、自分のスカーフを手渡した。

そのあと、ひどい出血をみたヘレンは市立病院に入院した。

退院の日、ヘレンは出迎えたボビーのやさしさに魅かれるように彼のあとに従った。ボビーはヘレンに、自分がヘロイン常用者であることを話し、ウェスト・サイドの針公園地区のボビーのホテルに向かった。

その日からヘレンは、針公園に屯する麻薬常用者の仲間となり、麻薬による特有の生活感覚が少しずつまとわりついていった。

ボビーの使いでハーレムにヘロインを求めにいったヘレンは、現場を麻薬取締官のホッチナー(アラン・ビント)に押さえられた。

逮捕を免れたヘレンは部屋に帰り、トリップ状態のボビーの脇で初めてヘロイン注射を試み、その味をおぼえてしまった。

後日、それを知ったボビーはヘレンとの結婚を心に決め、兄ハンク(リチャード・ブライト)に相談した。泥棒稼業のハンクは、稼ぎのないボビーに片棒をかつげともちかけた。しかし盗みは失敗し、ボビーだけが捕まった。

ボビーが刑務所に入っている間に、もうすっかりヘロイン常用者となったヘレンは、金のため身を売るようになり、ハンクと寝ることさえ始めた。

出所したボビーはそれを知るが、ヘレンへの愛によって救われ、もっとよい世界にはい上がろうと決意して仕事を探しだした。

それはヘロイン・ルートを掌握するサントの手先となってヘロインを売りさばく仕事である。ヘレンが窃盗罪で逮捕されたとき、ホッチナーは彼女をもらい下げ、その恩を売りつけて、ヘロイン屋の大物サント逮捕への手引きを要求した。

サントを直接知らないと答えるヘレンに、ホッチナーはボビーの引き渡しを強引に要求した。

ボビーを通じてのサント逮捕が目的なのである。それから数日後、ホッチナーの予想通り大量のヘロインが流れ出した。ヘレンは決意してボビーを売った。ヘロインを所持していたボビーは現行犯で逮捕され、6か月の服役を強いられた。

ある曇りの日の、夜がしらじらと明けそめる寒い朝、出所したボビーをヘレンが門の外で待っていた。

2人は離れて歩きだした。

悲しげな瞳のヘレンにボビーは一言、来いよと言った

キャスト

Bobby アル・パチーノ

Helen キティ・ウィン

Hotchner アラン・ビント

Hank リチャード・ブライト

Chico キール・マーティン

Sonny マイケル・マクラナザン

Sammy ウォレン・フィナーティ

ニューヨークのウェストサイドにあるシャーマン・スクエアは別名ニードル・パークと呼ばれるヘロイン常習者たちの溜まり場だった。

そこの常連ボビー(アル・パチーノ)は絵描きのマルコのところでヘレン(キティ・ウィン)と知り合う。彼女は中絶手術後に体調を崩していた。ボビーはヘレンを気づかい、入院先まで見舞いに行ってやる。マルコは彼女を放って旅に出てしまい、行き場をなくしたヘレンとその日暮らしのボビーは行動を共にするようになる。

ボビーは仲間や兄貴のハンクにヘレンを紹介する。ハンクは泥棒を生業としており、仲間は薬物中毒者ばかりだった。ヘレンは初めて見る世界に驚くが、ボビーに惹かれ彼を頼る。

ボビーとヘレンは結ばれ、2人は恋人同士となる。しかし、金が入ればヘロインを買ってラリってしまうボビーとの暮らしはどこまでも退廃的だった。

ヘレンはボビーの代理で売人のフレディのところへ行き、警察に捕まる。ずっとボビーたちを追っている警察のハッチはヘレンに“ヤクの売人は平気で人を売る”と彼女に忠告する。

しかしヘレンもヘロインに手を出してしまう。ヘレンが中毒になっていることに気づいたボビーは彼女との結婚を決意する。しかし、ボビーもヘロインから抜けられず結婚できる見通しなどまるで立たなかった。

ボビーは金のためにハンクの仕事を手伝い、そこで警察に逮捕される。

ボビーは刑務所生活には慣れっこだったが、1人になったヘレンはヘロイン欲しさに身体を売りハンクとまで寝るようになっていた。

商品の説明

内容紹介

「アメリカと戦争するなんて、夢にも思わなかった」

参謀本部、陸軍省の元エリートたちは口を揃える。

日本最強の巨大組織で、何が起こっていたのか?

○環境の激変に対応できない

○戦略の見誤り&行き詰まり

○内部の“急進派”に攪乱される

○他部署(海軍など)との

コミュニケーション欠如&利権争い

○相手(アメリカ、中国)の反応を読み違える

↓

○次第に選択肢がなくなり、追い詰められる

あなたの組織はどうですか?

・日独伊三国同盟の功罪

・なぜ仏印進駐は行なわれたのか

・海軍との壮絶な駆け引き

・予想を超えたアメリカの経済制裁

・独ソ開戦の影響

・いつ対米開戦を決意したのか ほか

果たして陸軍の何が間違っていたのか、そもそも陸軍だけが悪いのか――

雑誌『偕行』に掲載された、陸軍将校による座談会「大東亜戦争の開戦経緯」が初の書籍化。あの戦争を戦った陸軍軍人たちの本音とは。

この座談会を昭和史研究の基礎資料として読み込んできた半藤一利氏による約4万字の書き下ろし解説を収録。

内容(「BOOK」データベースより)

陸軍参謀たちによる幻の座談会があった。雑誌『偕行』に掲載された「大東亜戦争の開戦の経緯」が初の書籍化。なぜ無謀といわれるアメリカとの戦争に突入したのか、陸軍中枢にいたエリートが真実を語り尽くす。昭和史の第一人者、半藤一利氏による書き下ろし解説付き。

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

半藤/一利

1930年生まれ。作家。文藝春秋に入社し、『週刊文春』『文藝春秋』などの編集長、専務取締役を歴任。昭和史研究の第一人者として知られ、著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

本書は戦時中に陸軍の中枢・中堅にいた人たちによって1977年に行われた座談会を編者がまとめたものである。座談会の意図は「陸軍悪玉・海軍善玉論への反撃」というところにありそう。

しかし、読んでみると、各々の組織・部署の人々が状況認識や方針に関して、情報の共有と相互の疎通を欠いたままバラバラに動いているうちにいつの間にか戦争が避けられなくなってしまった経緯が如実に語られている。

しかも発言者の多くは、結果として生じた災厄についての当事者意識を欠いている様に見える。

このような他人事視の印象は海軍の富岡定俊氏の回想にも通じる。

問題点に関するまとめは編者のあとがきを読んでいただくとして、筆者が特に印象深かったのは本書101ページの次のやりとだ。

昭和13年以降16年まで日本国内の鉄の生産が増えていたのに開戦後にダウンしているのはおかしいと指摘する原氏に対して

嶋貫 公式の資料から言えば、君の言う通りになる。

中原 十三年を峠に、全部、減っているんです。

原 十三年を第一年度として、生産力拡充…。

中原 生産力拡充じゃないの、陸海軍が取っちゃうから拡充されていないんだよ。計画が出来ただけ。戦後、企画院の担当者が作った資料なんです。僕は世界の統計表から見ても十三年を峠に、スーッと下がりっぱなしと思う。

原 いや、それはちょっと、どうかと思いますね。十三年を頂点として、日本の物的国力が下がるというのは…。

中原 数字が全部、出てるんだよ。十三年度を最高にして、あとはずうっと比率は下がりっぱなしです。十三年はアメリカの15パーセントぐらいまでいった。

六分の一程度までいって、あとは下がりっぱなし…。

鉄の生産量に関する公表データが水増しされていたことを、補給軍需担当者は知っていたのに、作戦担当者は知らなかった。この辺の国家機関の数字があてにならないエピソードは2019年初頭の現在もよく聞く話だ。

こういうものを読むと、仮に「合理的な戦争」という概念が可能であったとしても、その実践は日本国及び日本人には不可能としか思えない。

本書は、日米開戦当時に参謀本部や陸軍省軍務局に勤務していた高級将校達が、1976~1978年にかけて開いた『偕行』(旧陸軍OBの親睦会機関誌)掲載の座談会を半藤一利さんが整理・解説した物である。

陸軍中枢の高級将校と言っても、陸軍全体の方針について決定権を持つ地位には達していない中堅幹部だ。さすが、秀才揃いだけあって、冷静かつ的確な情勢分析が冴える。

国力の差は歴然だし、米国本土進攻など有り得ないのだから、戦争を終わらせる手立てが立たないと認識している。

軍刀をガチャつかせ、非国民かと詰め寄るような粗野な人達ではない。

だが、自分たちは、キチンと調べて報告していた。あるいは、まともな報告をしようとしたが、できるような雰囲気ではなかった。

そうこうする中に、上の方で話が変な方向へずれて行き、日米開戦に至ったと言いたいようだ。

また、戦後も30年以上経ての座談会なので、太平洋方面は海軍の仕事と思っていたとか、海軍が対米戦をやる、やれると言うから陸軍も嫌とは言えなかったとか結構正直に言っている。

決定権の無い人に対して、当事者意識の欠如を指摘するのは、私も気がひける。

だが、当事者意識を感じるような責任感がある人は、空気が読めないと言うことで更に上に行くことはなかったのだろう。

本書を読み終えて思うのは、今日の国策や、企業社会においても、既視感のある光景ではないかと言うことだ。

福島原発の津波対策工事だって、電力会社の技術陣は対策を検討しつつ、トップの意を汲んで見送った。

原発事業で、米国メーカーを買収した挙句、経営に行き詰まった総合電機メーカーにしても、優秀な幹部社員の匿名座談会をやれば、本書と同じような答えがでそうだ。

海外の大手重電メーカーが、火力発電事業すらリストラを始めるご時世に、原発推進・原発輸出の旗を降ろさない経産省も、同じようなものだろう。

私が現役サラリーマン時代に見たことだが、トップが乗り気な新製品の市場調査を命じられ、最小の設備投資で始めるべきだと、婉曲ながら否定気味の答えを出したところ、「売れる売れないは、君が決めるのではなく市場が決める」と叱責された幹部社員が居た。

数年を経て、お荷物設備が残ったが、その報告が再評価されることはなかった。

女優の檀れいが毎回、その日にまつわる話題や風物詩などを交えてお届けする「檀れい 今日の1ページ」

1862年・文久2年の4月24日は、植物学者・牧野富太郎の誕生日。これにちなんで、4月24日は「植物学の日」に制定されています。

牧野富太郎は、日本の植物学の基礎を築いたひとで、その功績ら「日本の植物学の父」と呼ばれています。

94歳で亡くなるまで、たくさんの新種を発見していまして、なんと、1500種類をこえる植物に学名をつけたそうです。

また、植物に関する本の刊行にもたずさわり、彼がつくった図鑑は、現在でも、植物の研究者や愛好家のみなさんに親しまれています。

さて「植物学の父」と呼ばれている牧野富太郎ですが、若いころは、ほぼ独学で植物の知識を身につけたといいます。

植物園や植物の専門家をたずね、熱心に勉強を重ねた彼は、東京帝国大学の植物学教室に出入りすることを許されるようになります。

そして、大学の本や標本を利用しながら、さらに研究に没頭するようになりました。

なんだかもうこれだけでも、植物学への情熱が伝わってきますよね。

若いエネルギーを感じます!!

でも、牧野富太郎の情熱は、シニアになっても衰えることはありませんでした。いえ、むしろ、長い研究生活を歩んできたシニアならではの情熱を、抱いていたのかもしれません。

64歳のときに、東京練馬区の大泉に居をかまえ、大半の時間をここの書斎で過ごすようになります。

そこで執筆していたのが【図鑑】。

今も広く親しまれている『牧野日本植物図鑑』です。

彼は、植物の知識をたくさんの人に伝えるために、これを作ろうとしたのでした。

また、書斎に閉じこもっているだけではなく、全国各地に出かけて、植物採集や植物観察会の指導、といったこともしています。

亡くなったのは94歳ですが、93歳で病の床につくまで、休む時間も惜しんで、研究や執筆に取り組んでいたそうです。

熱意の炎というのは、自分で持ち続ける限り永遠に消えることはないのかもしれませんね。

植物学者・牧野富太郎の人生には、学ぶべきところが、たくさんありそうです。

番組ではみなさんからのお便りをお待ちしています。

Eメールの場合は、番組ホームページから。

お葉書の場合は、郵便番号107の8066 TBSラジオ

『檀れい 今日の1ページ』までお送りください。

お便りを採用させていただいた方には、クオカード3千円分と、CMでお馴染みの曲「いすゞのトラック」のCDを差し上げます。

TBSラジオ「檀れい 今日の1ページ」月~金曜日 朝6時20分頃~放送中です。

ラジオは、AM954kHz、FM90.5MHz。

パソコンやスマートフォンでは「radiko」でもお聴きいただけます。

「雑草という草はない。それぞれに名前がある」

植物学者牧野富太郎の言葉です。

昭和天皇のお言葉のように思われている方も多いそうですが、ある日、側近が「ここから先は雑草です」と言ったのに対して、富太郎が天皇に語ったとのこと。

入江侍従長のエッセイに書かれているそうです。

牧野 富太郎(1862年5月22日(文久2年4月24日) - 1957年(昭和32年)1月18日)は、日本の植物学者。高知県高岡郡佐川町出身。

「日本の植物学の父」といわれ、多数の新種を発見し命名も行った近代植物分類学の権威である。

その研究成果は50万点もの標本や観察記録、そして『牧野日本植物図鑑』に代表される多数の著作として残っている。

小学校中退でありながら理学博士の学位も得て、生まれた日は「植物学の日」に制定された。

命名は2500種以上(新種1000、新変種1500)とされる。自らの新種発見も600種余りとされる。

亡き妻の名を冠したスエコザサのエピソードはよく知られているが、富太郎のこうした学問の場以外の私情をはさんだ献名は例外的であった。

マルバマンネングサの学名にはロシアの植物学者マキシモヴィッチにより、牧野の名が盛り込まれている。

また、生き別れになった愛人・お滝を偲んでアジサイにHydorangea macrophylla Sieb. var. otakusaの学名を命名したシーボルトについて、otakusaの由来をシーボルトは日本での地方名だと著書にのべていたものが事実に反し、お滝に献名したものであることを突き止めたのも富太郎である。

|

1945年(昭和20年)8月6日、広島へ投下された一発の原子爆弾げんしばくだんにより街は破壊はかいされ、多くの人が傷きずつけられた。

被爆ひばく直後から軍を中心に救援活動きゅうえんかつどうが行われる一方、在広ざいこうの軍関係者が被害状況ひがいじょうきょうと爆弾ばくだんの特性とくせいを確認かくにんし対策たいさくを講こうじるため、現地調査げんちちょうさに入る。

8日以降いこうは、政府せいふや大本営だいほんえいの調査団ちょうさだん、陸海軍から委嘱いしょくを受けた大学の研究者が次々と広島へ派遣はけんされ、放射線ほうしゃせん測定そくていなどの調査ちょうさを行った。

[6] |

[6]

|

||

[7] |

[7]

|

|

[8]

|

|

せんりょうかでの被爆ひばく調査ちょうさ

原子げんし爆弾ばくだん災害さいがい調査ちょうさ研究けんきゅう特別とくべつ委員会いいんかいと日米にちべい合同ごうどう調査団ちょうさだん 8月30日に連合国軍最高司令官マッカーサーが厚木基地あつぎきちに到着とうちゃくすると、アメリカを中心とする連合国の占領せんりょう政策せいさくが本格的ほんかくてきに動き出しました。 原子げんし爆弾ばくだんを開発した研究機関の調査団ちょうさだんであるマンハッタン管区かんく調査団ちょうさだんが広島に入るにあたり、連合国最高司令官総司令部そうしれいぶ(GHQ)から日本にほん政府せいふへ調査ちょうさ協力きょうりょくの指令が出され、日本側の協力を得ながら調査ちょうさを行ないました。 その後、さまざまなアメリカの調査団ちょうさだんが広島・長崎ながさきで調査ちょうさを行ないますが、その過程かていで、日本側が撮影さつえい・調査ちょうさした写真や記録類の多くがアメリカ側に提出ていしゅつさせられます。 このような中、日本学術がくじゅつ研究会議により「原子げんし爆弾ばくだん災害さいがい調査ちょうさ研究けんきゅう特別とくべつ委員会」が立ち上げられました。これは、当時の日本の主要研究者を網羅もうらするものでした。なお、委員会の報告ほうこくは逐一ちくいちアメリカ側に提出ていしゅつさせられていました。 また、アメリカ陸・海軍の軍医団ぐんいだんと東京帝国ていこく大学だいがく医学部いがくぶとの間で「日米にちべい合同ごうどう調査団ちょうさだん」がつくられ、日米の研究者が協力しながら、被爆ひばく調査ちょうさが進められるようになりました。 しかし一方では、アメリカの占領せんりょう政策せいさくにより日本側の調査ちょうさ研究けんきゅう活動かつどうは自由な発表を止められるなど次第にさまざまな制約せいやくを受けます。 これらの制約せいやくは、1952(昭和27)年4月のサンフランシスコ講和条約こうわじょうやく発効はっこうまで続き、その間、日本の研究者による被爆ひばく調査ちょうさに関する発表は制限せいげんされ、調査ちょうさ研究けんきゅう活動かつどうそのものも停滞ていたいしていきました。 |

|

アメリカ調査団ちょうさだん(マンハッタン管区かんく調査団ちょうさだん及および陸海軍軍医団りくかいぐんぐんいだん)の 調査ちょうさ活動かつどう

|

33 患者かんじゃを診察しんさつするアメリカ調査団ちょうさだんと東京帝国ていこく大学だいがく医学部いがくぶ都築つづき正男まさお教授きょうじゅ 広島大野陸軍病院1945(昭和20)年9月11日撮影さつえい 34 遺体いたいの解剖研究かいぼうけんきゅうをアメリカ調査団ちょうさだんに発表する京都帝国ていこく大学だいがく調査ちょうさ班はん 広島大野陸軍病院1945(昭和20)年9月11日撮影さつえい |

| 「原子げんし爆弾ばくだん災害さいがい調査ちょうさ研究けんきゅう特別とくべつ委員会いいんかい」の設立せつりつと調査ちょうさ 文部省は9月14日、原子げんし爆弾ばくだんの被害ひがいを総合的そうごうてきに調査ちょうさするため学術がくじゅつ研究けんきゅう会議かいぎに「原子げんし爆弾ばくだん災害さいがい調査ちょうさ研究けんきゅう特別委員会とくべついいんかい」の設置せっちを決定し、15日通達「原子げんし爆弾ばくだん災害さいがい調査ちょうさ研究けんきゅうニ関かんスル件けん」を出します。 通達によると、広島長崎の実情じつじょうを「我わが国科学の総力そうりょくを挙げて」調査ちょうさし、調査ちょうさの性質せいしつについては「本調査ほんちょうさ研究けんきゅうは純じゅん学術的がくじゅつてきなもの」であるとしながら、研究成果は「判明はんめい次第しだい関係方面かんけいほうめんに速やかに報告ほうこくし」「地方民生の安定に」活用するものとしています。 委員長を学術がくじゅつ会議かいぎ会長 林はやし春雄はるお氏しとし、物理・科学・地学、医学など9分科会ぶんかかいを設もうけ、さまざまな分野の研究者たちが調査ちょうさを行ないました。 最大の分科会は、医学科会であり、委員33名・研究員150名・助手1,500名という規模きぼでした。 その調査ちょうさ研究けんきゅう結果けっかは、1951(昭和26)年「原子げんし爆弾ばくだん災害さいがい調査ちょうさ報告書ほうこくしょ総括編そうかつへん」、1953(昭和28)年「原子げんし爆弾ばくだん災害さいがい調査ちょうさ報告集ほうこくしゅう」第一分冊ぶんさつおよび第二分冊ぶんさつとして日本学術がくじゅつ振興会しんこうかいから発行されました。 |

「未来の世界がどうなるかは、私たちが今どのように生きるかにかかっています」

世界をより良くするために、「やるべきことは、まだまだたくさんあります」

未来は今ここから始まる。

希望の一歩から希望が生まれる。

言葉は、一人から万人に広がり、世界の希望と輝く。

---------------------------------------

劇作家のイプセンは、社会の実相を鋭く見つめ「人間精神の改革」を志向した。

「共感する人」とともに「反対する人」にも取り巻かれているからこど、「統一のとれた考えが、より高い目標、より大きな宿題ねと前進することができるのです。これが私の希望と、信念です」

勇気ある言葉。

真実の言論。

励ましの言葉。

第2回敢闘会総会(5月13日午後1時)の打ち合わせが、午前10時30分から、青柳地区の相田宅で行われた。

15分前なので、遠回りをして行く。

何時も通らない道で、大きなハナミズキが咲く家の庭の前に出た。

花好き人間として、カメラは常に持参すべきであると改めて思う。

相田宅への道を曲がったら、相田さんが自宅前の家庭菜園の前に立っていた。

「暖かくなりましね」と声をかける。

彼が育ているネギなどの野菜類は、数年前に亡くなった奥さんから引き継いだものだそうだ。

彼と話していると、佐々田さんと寺川さんが来る。

寺川さんは、今日の会合を当方に伝えるのを忘れている。

今日の会合は昨日、佐々田さんから聞いていた。

これで、4度も会合の連絡が寺川さんからないことに。

元敢闘会の会長の大森さん(現在は、取手本部から中央本部に移籍)に昨日、「寺川さんは、連絡を忘れて困る」と愚痴をこぼす。

「寺川さん、認知症が進んでいるのじゃないか」と手厳しい。

実は、そんな寺川さんの車に同乗するのは「怖い」と懸念している。

彼は車に乗ると挑戦的というか、攻撃的になる。

「前の車、運転に慣れてないな」と猛然と追い抜くのだ。

「普段、運転していない人間は困ったものだ」と批判をする。

大森さんなら「そんなに、カッカするな」「安全運転で行こう」「急ぐ理由なんかないよ」とたしなめる。

当方は車に乗せてもらっている立場なので、たしなめられない。

ところで、今日の会合では、運営役員の確認(時間帯と役割)、場内設営、議事内容の説明があった。

運営総括、司会、音響、場内整理、受付、場外整理(駐車場など)、写真撮影担当など。

なお、結集も目標は、取手本部20名、取手中央本部25名、西取手本部15名、藤代全体で60名。

終了後、集合写真撮影。

取手の雇用促進住宅に住んだ時、自治会の入会は強制であった。

管理人は、元お役人で几帳面な人であり、厳格さが敬遠されてもいた。

悪がきたちをどなりつける、怖い雷親父さんだった。

気持ちも体も若いので、野球部にも所属していたし、運動会で走っていたし、ソフトボールやバレーボール、ドッジボール、夏祭り、盆踊り、カラオケ大会、防災訓練など全ての行事にも率先して参加し、指導的な役割も果たしていた。

単なる管理人ではなく、雇用促進住宅を仕切っていた。

自治会費、共益費も管理し、雇用促進住宅内の住民の一人でもあり、自治会の会議でも積極的に発言していた。

約180世帯であったが、まとまりがあったのは、管理人の手腕でもあったと思う。

回覧板の是非が問われている時代である。

だが、新聞を取らない世帯が増えているので、回覧板には地域見守りの役割もあり、必要だと思う。

雇用促進住宅から自治会がなくなったことを、元自治会の会長の経験者の一人として懸念している。

1ヘクタールの広さは?

100㍍×100㍍(およそ畳5482枚)

畳畳一枚分の広さ(一畳)を 1.824m21.824m2 として計算しました。

東京ドームの広さは、およそ 4.74.7 ヘクタールです。

ただし、東京ドームの面積を 46755m246755m2 として計算しました。

甲子園球場の広さは、およそ 3.853.85 ヘクタールです。

ただし、甲子園球場の面積を 38500m238500m2 として計算しました。

東京ディズニーランドの広さは、およそ 51ヘクタールです。

ただし、東京ディズニーランドの面積を、5151 万m2m2 として計算しました。

取手桑原地区の商業施設の誘致計画は約68ヘクタール。

1ヘクタールは何坪

10000㎡で3.3で割れば3030.3030坪。

![哀しみの街かど [DVD]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51W2RC5XGPL._SY445_.jpg)