先程、ときおり愛読している【 介護ポストセブン 】の『健康』欄を見ている中で、

『 1日たった1分! 排便をスムーズにする「直腸ストレッチ」のやり方

「朝のゴールでタイムに」「正しい便座の座り方」他 』、

と題された見出しを見たりした。

こうした中、私は恥ずかしながら排便に関して、

朝食の前後、まるでサッカーの試合のように、前半と後半となり、

二回に分けているのが実態となっている。

2年前の頃までは、朝食後に30分過ぎた頃に、一日一回の成果となっていたが、

齢を重ね、体力の衰えも実感してきた中で、排便の時、少しリキんで排泄してきたが、

何かしら血圧が上がって、身体に良くないと学んできた・・。

まもなく便通をよくする薬の『酸化マグネシウム錠』を知り、

寝る前に2錠を服用してきた・・。

このような結果として、朝食の前後に2回となり、やわらかな排便となっているが、

以前のようにバナナのような形で、一日一回、ならないかなぁ・・、

ときおり私は思ったりしている・・。

こうした深情のある私は、

今回の《・・1日たった1分! 排便をスムーズにする「直腸ストレッチ」のやり方・・》、

真摯に学びたく、記事を読んでしまった。

《・・ 春の陽気が近づいてきて、分厚いコートを脱ぐと、

そこには、これまで隠れていた“分厚いぽっこりお腹”が・・・。

運動しても、食事の量を減らしても、一向に改善する気配がないと悩む人も多いだろう。

その原因は、腸にあるかもしれない。

10万人以上を施術してきたプロの鍼灸師に腸内環境が整える対処法を聞いた。

☆教えてくれた人

高林孝光さん

/アスリートゴリラ鍼灸接骨院院長、鍼灸師・柔道整復師。

『スッキリ出る!直腸ストレッチ』(CCCメディアハウス)著者

☆ぽっこりお腹の原因は腸が原因だった?

「“中に詰まっているもの”が、きちんと出ないと、

ボディーラインがすっきりしないばかりか、健康を害するリスクもある。

運動や食事管理をするよりも、

内臓を直接刺激して、便をしっかり出すことが、健康につながるのです」

そう話すのは、『スッキリ出る!直腸ストレッチ』(CCCメディアハウス)著者で、

アスリートゴリラ鍼灸接骨院院長、鍼灸師・柔道整復師として10万人以上を施術してきた高林孝光さんだ。

「戦前の日本人は1日約400gの便を出していましたが、現代人は半分の約200g。

少ない人は150g程度しか出ません。

原因は、日本人の直腸の形と洋式トイレの普及だと考えられています。

また、運動不足とスマホ操作の姿勢によって、骨盤が後ろに傾きやすい。

その影響で内臓が圧迫され、直腸が曲がってしまうことで、

便が腸に滞ってしまうと考えられます」(高林さん・以下同)

☆肌荒れから大腸がんまで不調の原因となる便秘

排便量が減ると、どのような影響があるのか。

高林さんは「いちばんの問題は、免疫力の低下」だと指摘する。

「免疫細胞の約7割は、腸に存在していて、

『腸管免疫』として外部の異物から私たちの身を守っています。

この免疫システムに大きく関係しているのが、

腸内に生息するさまざまな細菌集団『腸内フローラ』。

便が出ないと、悪玉菌や老廃物がたまり、腸内フローラのバランスが乱れて免疫力が低下します。

肌荒れも治らないし、ダイエットもうまくいきません」

重篤な病気のリスクにもつながる。

「代謝も低下し、血行が悪くなることで、肩や腰に痛みが出る。

また、排便がスムーズにいかず、いきむことで心筋梗塞など循環器疾患を引き起こしたり、

高血圧や大腸がんになるなど、命を脅かす危険があるのです」

翻っていえば、快便であることによって期待できる健康効果は、かなり大きいということ。

「腸内環境が整えば、免疫細胞が活性化されるだけでなく、

脂肪を分解する成長ホルモンの分泌量が増えます。

通常、成長ホルモンは、空腹時に増えますが、

便がたまっていると、膨満感から空腹を感じにくく、分泌されにくい。

便秘を解消することで、便が出た分だけやせるということではなく、

やせやすい体質に変わっていきます。

また、成長ホルモンは別名『若返りホルモン』ともいわれ、

新陳代謝を活性化し、筋肉や皮膚を強くする働きもあります。

血流改善で体の痛みもとれ、実際、便秘解消とともに、

腰痛が改善したという人は少なくありません」

☆「直腸ストレッチ」で腸を刺激して排便をスムーズに

腸を刺激するための方法として、

高林さんが何より推奨するのが、「直腸ストレッチ」だ。

「まずは腸をまっすぐに伸ばし、便を出しやすくしてほしい。

そのために最も効果的なのは、『骨盤スタンドアップ』です。

毎日続けると骨盤が垂直に立ってくるので、内臓の圧迫がとれて直腸がまっすぐに伸びます」

やり方は簡単。

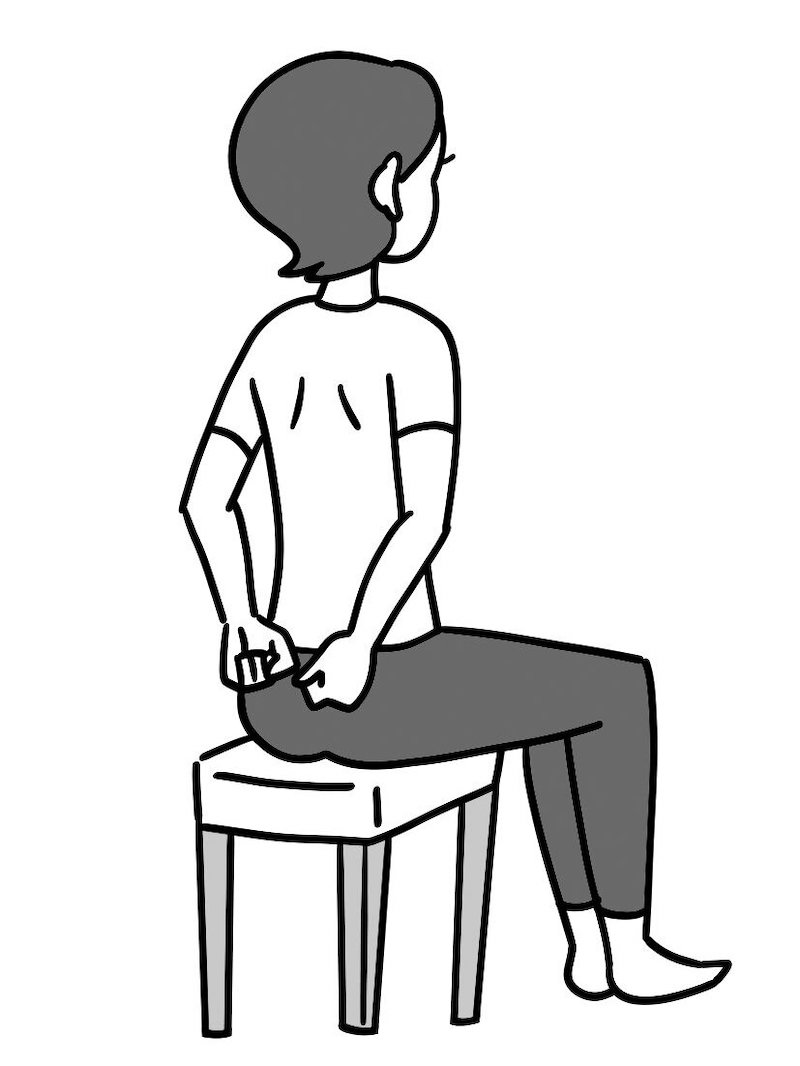

椅子に浅く腰かけて、足は肩幅に開き、かかとは床にぴったりとつけよう。

そこから上体をゆっくり前に倒して、お腹と太ももをくっつける。

そのまま両手を太ももの裏側で交差させてロックしたら、

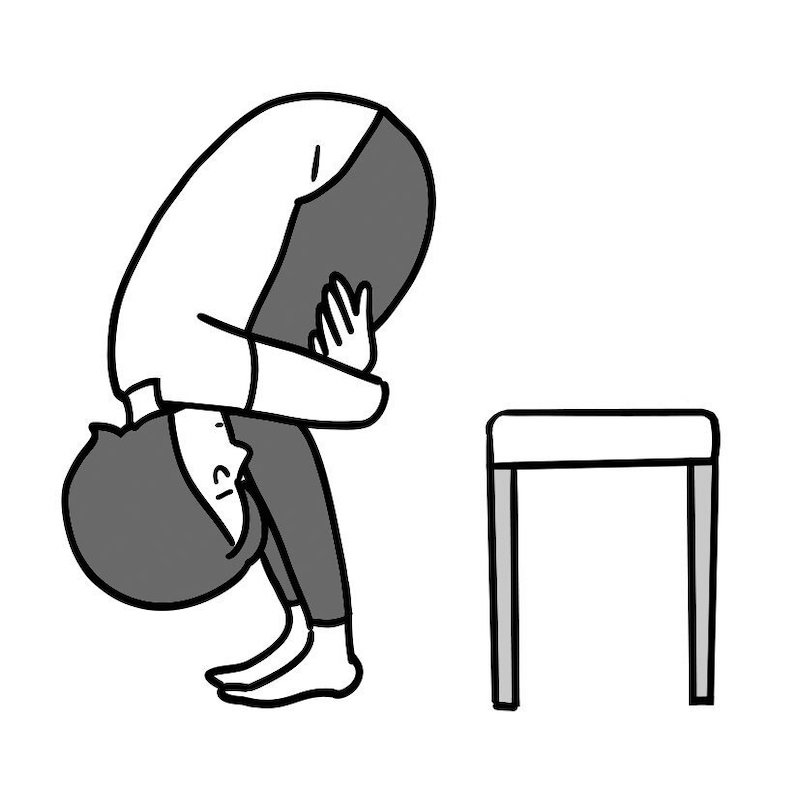

椅子からおしりを浮かせて、10秒キープ。

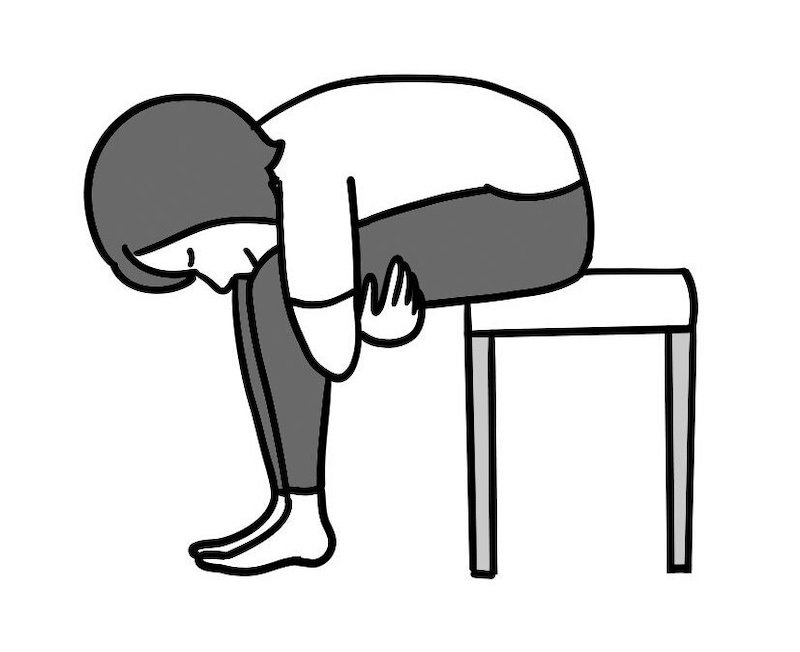

「このとき、かかとは、床につけたまま、お腹と太ももの間にすき間ができないように気をつけてください。

力まずにリラックスして、呼吸を止めないこと。

無理はせず、筋を痛めたりしないように気をつけましょう。

これができない人は、骨盤が後傾していて、うんち座りができないタイプ。

最近はできない人が増えていて、しゃがむとかかとが浮いたり、後ろに倒れたりします。

続けて行けば前傾になっていくので、1日に最低1回でいいので行ってほしい」

☆直腸をまっすぐ伸ばす!「骨盤スタンドアップ」の4ステップ

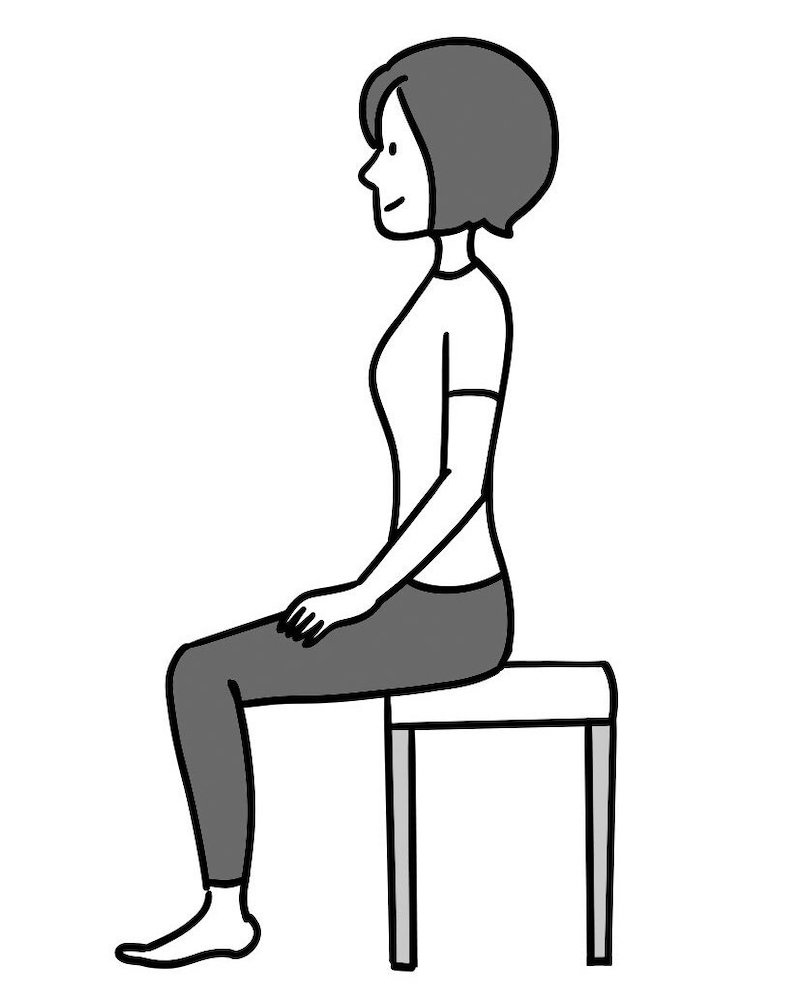

【1】椅子に浅く腰かけて、足を肩幅に開き、かかとをぴったり床につける

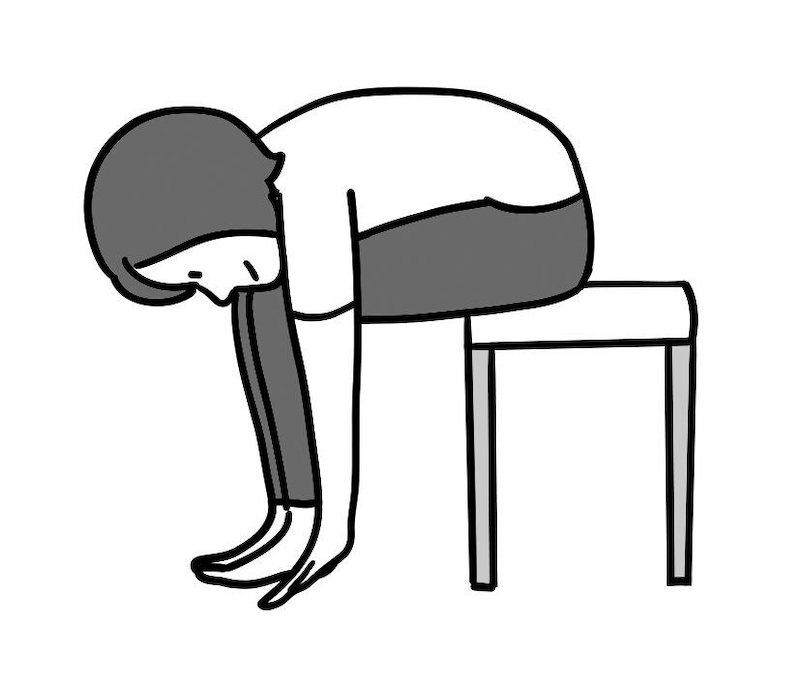

【2】上体を前に倒して、お腹と太ももをくっつける

【3】両手を太ももの裏側で交差させてロックする。

【4】椅子からおしりを浮かせ、この状態を10秒キープする。

☆ストレッチをするなら“朝のゴールデンタイム”が効果的

回数制限はないので、好きなだけ行ってもかまわない。

床に座って直腸を伸ばすのが「4の字前屈」。

「床に座って片足をまっすぐ伸ばし、反対の足を太ももの下で、クロスさせて数字の4の形にします。

そのまま上体を倒して、伸ばした足のつま先を両手でつかみ10秒キープする。

足を組み替えて、反対の足も同様に行ってください。

体がかたい場合には、ひざを軽く曲げてもいいですよ」

ストレッチをするにあたって、より効果を得やすい時間帯は、朝起きてから朝食までの間だ。

「かねていわれていますが、朝は“大便のゴールデンタイム”。

朝起きてすぐにコップ1杯(200㏄)の冷たい水を飲んで、

朝食前にストレッチから始めると、快便につながる。

水は、睡眠中に失われた水分補給になるし、胃に刺激を与えて、腸が動く胃結腸反射が起きやすい。

ストレッチを組み合わせることで、蠕動運動がより活発になります。

水は、ミネラル成分が多い硬水がおすすめ。

マグネシウムは、便を軟らかくして、排出しやすくします。

また、便を出す姿勢も重要です。

背すじを伸ばして上半身を前傾させるポーズをとると、直腸がまっすぐになり便が出やすくなります」

☆便がスムーズにでる「考える人」ポーズで“腸”もすっきり!

【間違ったトイレの座り方】

【正しいトイレの座り方】

☆お手軽ストレッチ「仙骨孔たたき」で直腸や肛門の運動を促進させよう

日常の中で取り入れることのできる簡単なストレッチもある。

「椅子に座って、おしりの割れ目の左右にある『仙骨孔(せんこつこう)』に、

それぞれ手のこぶしを当ててみてください。

腰椎(ようつい)の下には、仙骨という逆三角形の骨があり、

左右には仙骨孔という穴があいています。

ここから伸びる仙骨神経が、直腸や肛門の運動などを支配しているので、

直接刺激することで、お通じがよくなります。

力を入れすぎずに、左右のこぶしで同時に仙骨孔を30秒たたいて刺激しましょう。

この仙骨孔たたきの後に、体を左右にひねると、より効果がアップします。

ゆっくりゴルフのスイングをするようなイメージで行ってください」

「仙骨孔たたき」の3ステップ

【1】椅子に腰かけて、おしりの割れ目の左右それぞれに左右の手のこぶしを当てる。

【2】左右のこぶしで同時に30秒たたく。

【3】ゆっくりと体を左右にひねるとさらに効果アップ!

☆腸の刺激にも効果的な「の」と「ぬ」の字のマッサージ

刺激すべきは、腸だけではない。

肝臓も、同時に刺激すると免疫力がさらに高まる。

「肝臓には、“免疫のボス”である『クッパー細胞』が常在しています。

体内に侵入した異物を取り込んで処理する働きがあるので、

風邪やインフルエンザの予防にもなります。

これもやり方は簡単で、右の肋骨のきわに手を当てて心地よい強さで20秒ほどさすった後、

人差し指から小指の4本の指で30秒ほどなで回す。

さらに両手で右の肋骨の下半分を、肋骨が少し動くくらいの強さで10秒ほど押してください」

腸のマッサージとして有名な「の」の字マッサージを、「ぬ」の字マッサージに変えるのもいい。

「一画目は、左の手のひらを右の肋骨の下に当て、

そこからおへそまでなでるように軽くマッサージします。

肝臓に適度な刺激が加わり、“天然の便秘薬”といわれる胆汁(たんじゅう)の分泌が促されます。

二画目は『の』とほぼ同じ動きで、肋骨の下から右の鼠径部、右の肋骨の下、

みぞおち、左の鼠径部(そけいぶ)までを軽くなでます。

最後の結びの部分は直腸が刺激されるので、念入りに行うといいでしょう」

腸を直接刺激する“腸の超ストレッチ”で、体の内側から健康を手に入れよう。

写真・イラスト/PIXTA イラスト/朝倉千夏

※女性セブン2024年4月4日号 ・・ 》

注)記事の原文に、あえて改行など多くした。

排便に関する懇切丁寧な解説を読み、私は多々教示されたりした。

そして私は、さっそく推奨された「直腸ストレッチ」の『骨盤スタンドアップ』、

イラストを見ながら、挑戦したりした・・。

私は身体が固くなった為、何とか出来たが、

幾たびにする中で、スムーズにできるように、日々挑戦だ、と微苦笑したりしている。

いずれにしても、今回、学んだことを少しづづ、実践すれば、

一日一回、確かな成果があるように・・思い深めたりしている。