青春18きっぷで、東海道本線の始発321Mに乗って、製紙工場の煙突を眺めて富士までやって来た。

身延線を呑み潰すのは3度目だろうか。08:06、西富士宮止まりの3529Gで富士川を遡る旅は始まる。

富士山本宮浅間大社は駿河國一宮、御祭神は木花之佐久夜毘売(このはなのさくやびめ)、女神様が富士山を鎮める。

桜が御神木とされ、奉納された500本の満開の桜は、朝の春時雨にピンクの花びらを散らし始めている。

ちらほら開き始めたお宮横丁で、かつてB-1グランプリで名を上げた “富士宮焼きそば” を食べておく。

“静岡麦酒” をグッと呷ってからの、イワシの削り粉をたっぷり振りかけた塩焼きそばが美味い。

特急ふじかわ3号を先行させて、10:39、2番手の3629G甲府行きのセミクロスシートに収まる。

大きく円を描くように電車は標高を稼いで行く。眼下に富士宮の町が広がっても富士山は雲の中だ。

車窓に富士川が見えてきたら、さっき富士高砂酒造で仕込んでおいた “高砂からくち” のスクリューを切る。

富士山を描いた蛇の目のお猪口で呑むと、フレッシュな辛口の酒が一層美味しくいただけるね。

次の目的地身延までは1時間ほど、飽かず流れる車窓を眺めながら、300mlを愉しむにはちょうど良い時間だ。

身延駅に着いたら、山梨交通の路線バスに揺られて10分少々、身延山久遠寺を訪ねてみたい。

薄紅色に満開の桜に見送られて三門を潜ると、目の前に本堂へと続く287段の石段「菩提梯」が立ちはだかる。

まるで昭和な部活動のトレーニングメニュー「腿上げ」の苦痛を経なければ、涅槃に達することはできない。

辿り着いた本堂、樹齢400年の巨木が淡いピンクに枝垂れる情景は、なるほどここは涅槃かと思わないでもない。

明治の大火から130年余ぶりに再建された美しい宝塔も、淡いピンクの簾の向こうで恥ずかしそうに見える。

旅の続きは13:44発の3631Gで、富士川に添いつつこのまま甲府への予定だったけど、3度目の途中下車。

下部温泉駅の構内踏切を渡ったら、老舗旅館下部ホテルを訪ねて、柔らかなお湯に浸かろう。

春とはいえ、まだ冷たい狭い谷間の風を頬に感じながら露天風呂に浸かる。涅槃の次は極楽浄土か。

風呂あがりのラウンジ、この時間に生ビールの提供なない。最近の呑み人は果敢に甘味にもチェレンジする。

アップルパイにアイスクリームをのせて球状にペーストで包んで、“真っ赤な林檎ケーキ” が美味しい。

アンカーの3633Gは30分遅れでやって来た。ひとりぼっちの駅待合室は旅情を通り越してうら寂しい。

車窓は鰍沢口から突然に開けて電車は甲府盆地に入る。どんよりした空からはとうとう雨粒が落ちてきて、

南アルプスの山々が見えない。やるせ無い気持ちを引きずって、電車は甲府駅5番ホームに終着する。

川中島の戦いの武田信玄公像に一礼して、駅前ロータリーから1本路地に入ると「酒蔵七賢」がある。

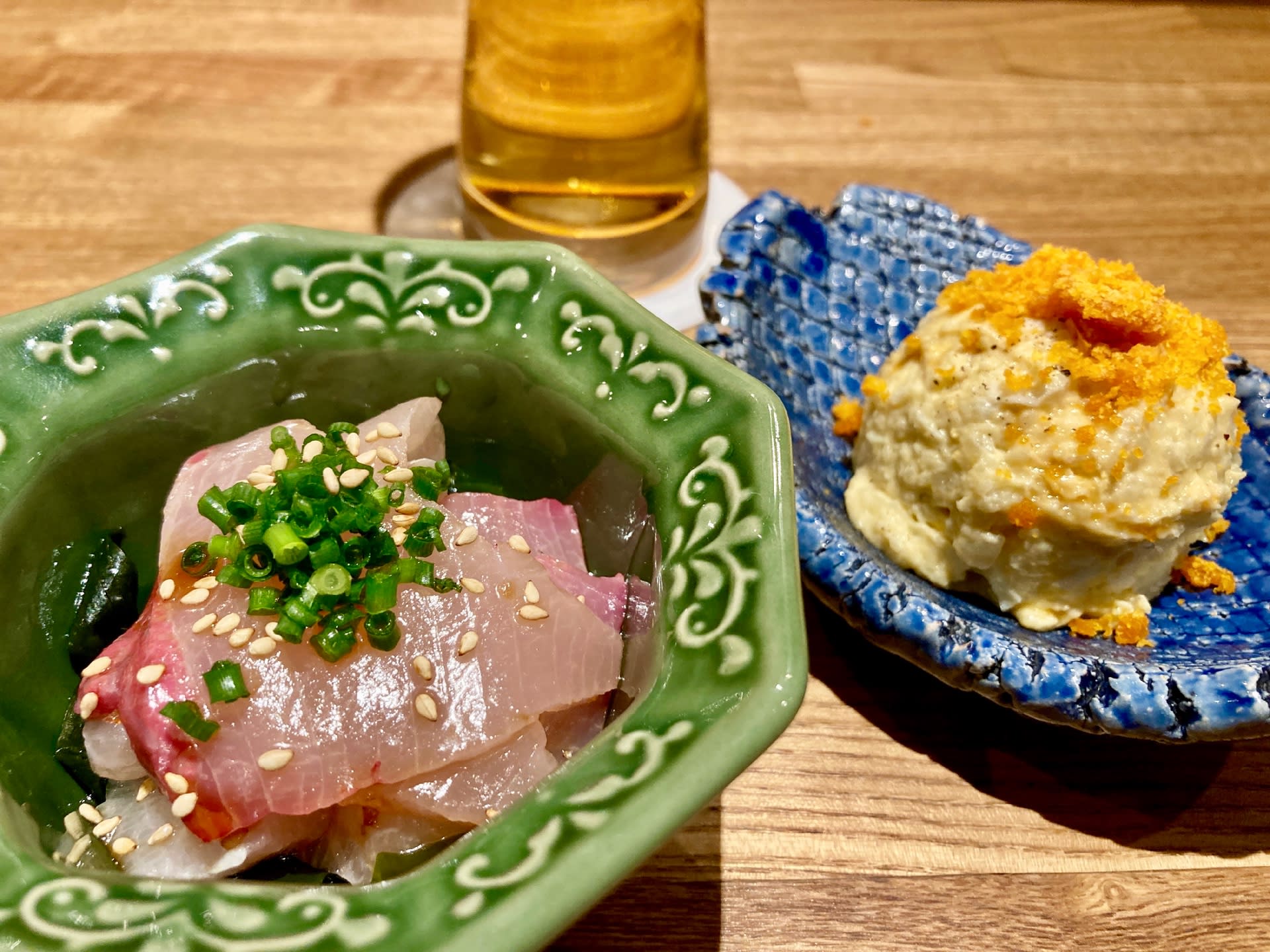

先ず “生ビール” で始めるのはいつものお約束。季節を感じて “菜の花からし和え” を抓まもう。

白州台ヶ原にある「七賢」の直営店だろうか?限定酒を含めて蔵のラインナップが並んでいる。

一杯目は春らしい桜色のラベルの “春しぼり” を択んだ。爽やかな香りを楽しみつつ、辛口の純米生酒が美味い。

大ぶりなジャガイモがほろりと崩れて、出汁が染み込んだ “肉じゃが” が美味しい。七味を振ってね。

黒塗りの盆に朱い塗り箸、ちょっとした料理屋を訪ねた気になる。いい気分で二杯目の選択に悩んでみる。

っで、滑らかなのど越しの “一番しぼり”、初冬に蔵出しされる新米新酒は緑色のラベル。これって酒林のか。

竹林の七賢人から名前をいただく “阮籍” は本醸造生酒、酸味とコクがある旨酒って感じか。

行く冬を惜しんで?、レモンを絞って抹茶塩を塗して “わかさぎ天ぷら” が美味い。コクある酒に合うね。

酒蔵七賢で七賢に酔いながら暮れていく小雨の甲府。身延線の旅を終えて、そろそろ上りの中央線に乗らないと。

身延線 富士〜甲府 88.4km 完乗

<40年前に街で流れたJ-POP>

Friday Magic / 中原めいこ 1983