久しぶりに三条カレーラーメン、訪ねたのは東三条駅前の「わいわい旨屋・海老勢」です。

本格的なインドカレーのスープに、トロトロのチャーシュー、夏野菜、ゆで玉子が入る。

昔ながらのカレーラーメンとは違うんでしょうが、なかなか美味い一杯です。

暫くご無沙汰しているうちにプロモーションも進化、お隣燕市の背脂ラーメンとタッグを組んで、

燕三条ラーメン王国お遍路Mapだって。其々40件ほどが掲載されて食べ歩き・食べ潰しが楽しくなりそうです。

久しぶりに三条カレーラーメン、訪ねたのは東三条駅前の「わいわい旨屋・海老勢」です。

本格的なインドカレーのスープに、トロトロのチャーシュー、夏野菜、ゆで玉子が入る。

昔ながらのカレーラーメンとは違うんでしょうが、なかなか美味い一杯です。

暫くご無沙汰しているうちにプロモーションも進化、お隣燕市の背脂ラーメンとタッグを組んで、

燕三条ラーメン王国お遍路Mapだって。其々40件ほどが掲載されて食べ歩き・食べ潰しが楽しくなりそうです。

「海野宿」

北国街道を歩く3日目、晴天の海野宿は相変わらず日差しは強いが風が心地よい。

観光案内に役割を替えた高札場を後に海野宿を後にする。

西海野の集落も中央に用水が流れる景観が続く。左手に千曲川が迫ってくると大屋の町。

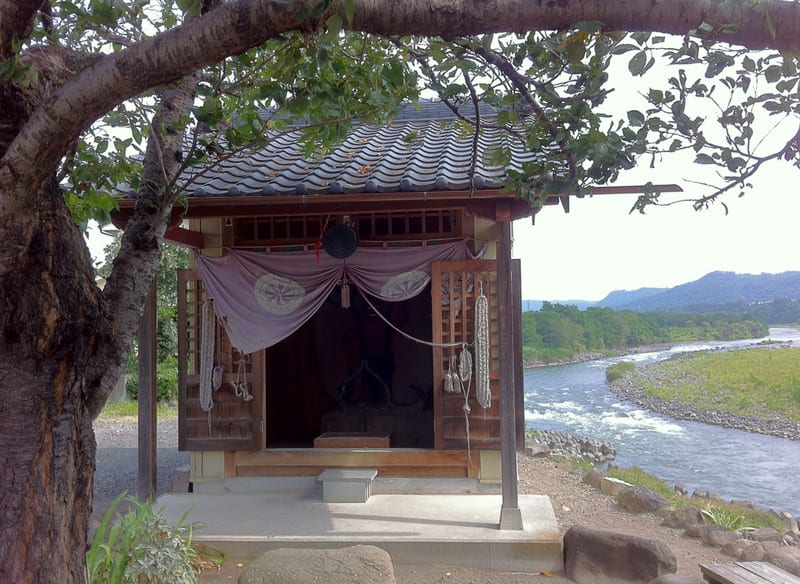

戌の満水(1742年の土石流災害)で流されてしまった仁王堂と大屋神社の前を街道は行く。

大屋を出て暫くは千曲川の流れを間際に沿う。対岸の崖も近づき名勝が展開される。

明治天皇が休息した岩下小休所跡、名勝太鼓淵を左手に進むと前方に長野新幹線の斜張橋。

菅平から流れ出た神川を渡るが、ここは関ヶ原前夜、真田昌幸が秀忠軍を破った合戦場だ。

橋のたもとにある馬頭観音像は加賀の飛脚組合が立てたもの、江戸と加賀の通信や物流が

盛んであったことを示すものだろう。

神川を渡って信濃国分寺跡、今日はここから妙高市北国街道研究会に合流する。

聖武の号令で建立された寺は、平将門の乱に付随する小競り合いで消失されたとされる。

今は2つの寺の跡を二分するように、しなの鉄道が走っている。

城郭のような石垣に塀、重厚な門は、柳沢家が明治時代に移築した旧上田宿本陣邸だ。

この辺りには他にも養蚕で財をなした立派な屋敷が多い。

暫く新幹線の高架に並行した後、しなの鉄道を跨ぐと上田市街地に入る。

踏入から常田にかけて街道沿いには古い建物が良く残っている。

常田には桝方の名残があり、信州大学繊維学部正門前を右折左折して進む。

正面に現れる木立は科野(しなの)大宮社は古代には信濃の総社であったそうで、

御神木である2本の欅の大木が聳えている。

さらにその先の毘沙門堂は私塾多聞庵の跡、佐久間象山が学んだところである。

「上田宿」

城下町上田は何度も街道を直角に曲げて城を迂回させる。折れる度に街の様相は一転。

最初のT字路を右折すると「横町」、日輪寺・宗吽寺と立派な山門を有する寺が並び、

また瀟洒なレストランも多い。

続いて左折した「海野町」は歩道にアーケードが架かる典型的な中心商店街、

町人街として最も賑わったところで、本陣問屋跡の碑がアーケードの下に建っている。

更に右折をした「原町」は電線地中化の済んだオフィス街、進路は北の山並みに向く。

真田氏発祥の地原之郷の人々が作った町だそうだ。

「真田太平記」の池波正太郎記念館では真田昌幸・信之・幸村親子の活躍を紹介している。

白壁蔵造りのちょっと気になるそば処も太平庵の屋号。はためく紅い六文銭が誇らしげだ。

中央3交差点を左折、更に50mほど先で右に折れると「柳町」。

土蔵造りと卯建の揚がる旧い家並みが続く、宿場町の雰囲気を色濃く残している街だ。

寛文5年創業の造り酒屋、上田縞上田紬の店、味噌醸造の菱屋など魅力的な店が並ぶ。

柳町の北端には「保命水」と呼ばれる水場があり街道の風景に溶け込んでいる。

保命水の角を左折すると「紺屋町」、こんどは静かな住宅地の中を西に向かうことになる。

このまま進めると上田城下を後にすることになるが、左折をして大手に向かう。

上田城は天正11年(1583年)に真田昌幸が築城した尼ケ淵という千曲川の河岸段丘を

利用した平城で、関ヶ原前夜、徳川秀忠の大軍を二度にわたって退けた名城だ。

「海野宿」から「上田宿」までは7.9km。行程第3日目のゴールを上田城跡公園とした。

「小諸宿」

空には秋の雲だが、強い日差しと澱んだ空気は夏のまま。北国街道を歩く2日目は

懐古園(小諸城址)からスタートする。街道は小諸宿外れの本陣問屋を過ぎると、

右左と2度直角に折れて中沢川に沿って千曲川の河岸段丘を降りていく。

そして最後の段丘は降りずに右に折れてこんどは緩やかに登り始める。

まっすぐ千曲川に向かって下りていくのは「牛に引かれて善光寺参り」布引観音への参道。

分かれ道には「ひたり布引山道」の道標がある。

この辺りの坂は富士見坂。野辺山高原越しに100km先の富士山が頭をだすそうだが、

きっと現代ではよっぽど条件が揃わないと見えないのではなだろうか。

やがてR18は河岸段丘を深くえぐった深沢川を橋でひと跨ぎする。

旧道はこの谷を渡るために橋の袂から上流に向かって谷を下っていく。

やぶ蚊とクモの巣に手こずりながら谷底に下りると、薄い鉄板が架かっていて対岸に渡れる。

が、対岸は薮が深い上に逆光でクモの巣も見え辛い、諦めて引き返すことにする。

谷底で深沢川を渡る旧道は橋の下を潜って、今度はR18の西側に現れ北へと並行する。

黄金色の田圃の向こう千曲川対岸の御牧ヶ原台地、浸食崖に懸崖造りの布引観音を遠望。

この辺りは左右に立派な門構えや蔵のある家が多く、道祖神や馬頭観音も見られる。

滋野駅近くには日本橋から数えて43番目となる牧家一里塚跡の碑、さらに立場茶屋跡に

江戸時代の大横綱雷電の碑が立つ。

「田中宿」

枡形の雰囲気を残す常田南交差点からが田中宿。

戌の満水といわれる1742年の大水害で壊滅的な打撃を受け、更に幕末に大火に見舞われた。

大火後の家並みは平成になって生まれ変わった。

拡幅された旧道や改新築された商店や住宅は宿場の雰囲気で造り替えられている。

中心商店街の衰退が問題になっている中、田中駅前の小さな商店街は元気があった。

新しく生まれ変わった田中宿だが、所々に江戸時代の遺構が移築などにより残っている。

駅前の勝軍地蔵、本陣門、雷電の母が奉納した薬師堂の仁王像、剣持道祖神などが

目を楽しませてくれる。

「海野宿」

田中宿から海野宿までは僅か2km。

ふたつの宿は合宿(あいしゅく)で、其々の本陣が月の前後半交代ででその役割を担った。

田中宿からしなの鉄道の東側を寄り添って進み、斜め踏切を渡ると「海野宿」。

枡形になっている白鳥神社前、中世の豪族海野氏の氏神で日本武尊を祀っている。

境内には土俵があり相撲の興行が行われていたそうだ。

さて街道めしをいただいた「福嶋屋」は築100年、明治期の堅牢な蚕室造りの建物。

手打ち二八そばと、地元産のくるみのタレをからめた特製おはぎのセットを愉しむ。

意外とビールのお通しに出された辛ナスの漬物が美味くて印象に残ったのだ。

海野宿90余軒のうち宿場時代の出桁造りは7軒、その他は明治時代の蚕室造りの家が多い。

それにしても宿場時代養蚕時代の民家が切れ目なく続き、中央に用水が流れる様子は

宿場時代を想像するに充分。本陣は問屋を兼ねていて長屋門が残っている。

「小諸宿」から「田中宿」を経て「海野宿」まで11.8km。本陣を2日目のゴールとした。

仕事で久しぶりの糸魚川。昼時を跨いでの滞在だったので、もちろん “ブラック焼そば” の店を探す。

「肉の家族 徳の字」はイカ魚醤味。前半はマヨネーズを絡ませ、後半は半熟玉子を崩してマイルドな味を楽しむ。

これで4軒目の訪問。店ごとの味付けの裁量幅が大きくて軒数を重ねても楽しみは尽きない。一度お試しあれ。