「塩尻宿」 07:40

R153になっている塩尻宿は車の通りが激しいが、脇道に入ると旧くて静かな住宅街。

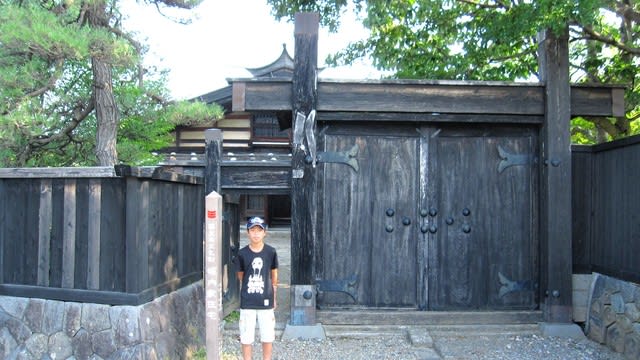

豪農堀内家住宅は約200年前の建築で、本棟造りの美しい建物だ。

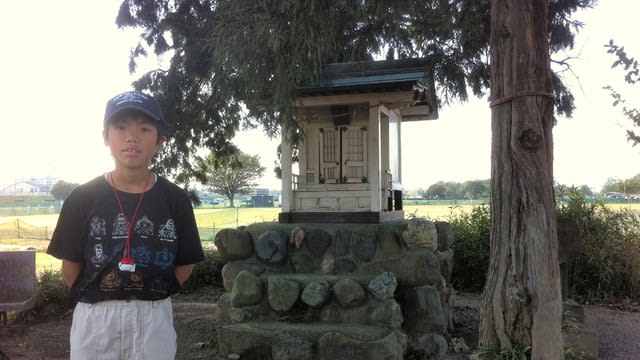

「平出一里塚」 08:20

田園風景の中を行くと平出一里塚の一対が完全に残っている。塚の大きさは五間四方、

塚と塚の間もやはり五間だ。中山道は現在の県道よりも幅員があったということか。

一里塚の先、右手に広がる平出遺跡は縄文時代から平安時代にかけての大集落跡。

これまでに290軒を超える竪穴住居址が発掘され、縄文中期の茅葺7軒が復元されている。

平出遺跡の辺りから田圃に代わって葡萄畑が広がる。

多くはワイン用の品種だが、所々網を巡らせた巨峰の畑があって甘い匂いを発している。

やがて中山道はR19に合流し南西方向に向きを変える。

細川幽斉肘懸の松の先、京都側からすると北国西街道(善光寺西街道)との分去れ。

現在は分岐する北国西街道側が本流となって、R19が名古屋から長野へ延びている。

「右中山道、左北国往還善光寺街道」の道標は現道の分岐点に移動して建っている。

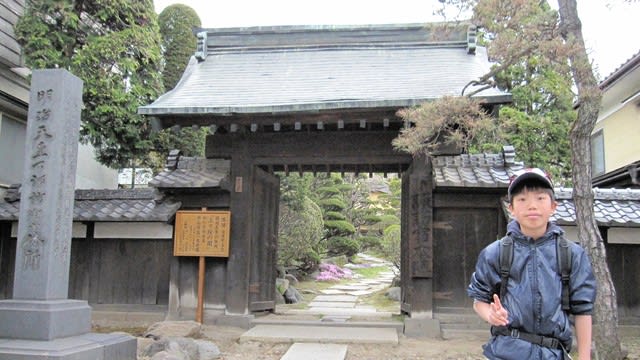

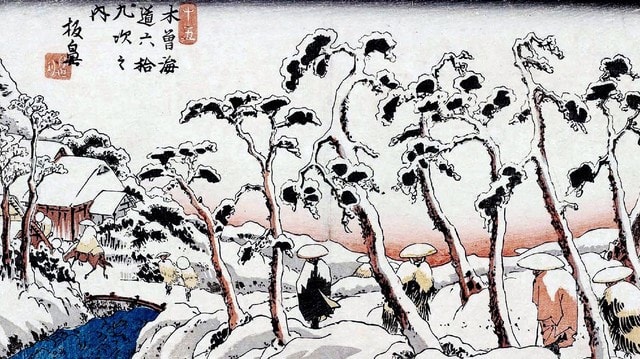

「洗馬宿」 09:20

洗馬は明治7年の大火で町の大半を焼失したそうで、旧街道の面影に乏しい。

ここに「荷物貫目改所」が置かれ、重量を超えた荷物から重賃金を徴収する役割を担った。

中山道筋は、洗馬宿と板橋宿・追分宿の三宿に置かれていた。

本陣近くには宿名の起こりの「太田の清水」が湧き、夏の往来に涼を与えていただろう。

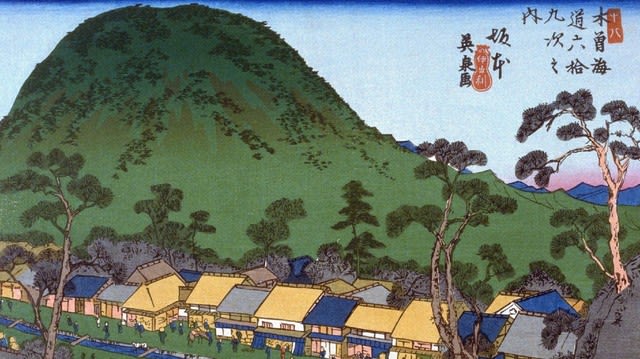

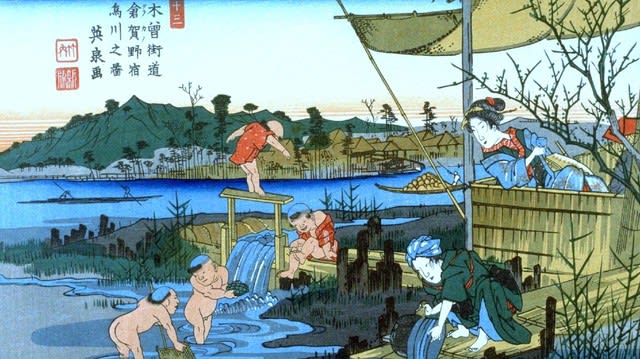

「本山宿」 10:00 ~ 10:30

洗馬からは奈良井川に沿って田園風景の中を進む。R19とは付いたり離れたりだ。

本山の集落付近ではR19が新しい道を拓いているので、本山宿は静かな佇まいの中、

袖卯建を持つ家が並ぶなど雰囲気が残っている。

本山はそば切り発祥の地とされ、地の玄そばを提供する「本山そばの里」が宿内にある。

TV番組や著名人の色紙が飾られた店で、少し早いお昼にとろろそばを頂いた。

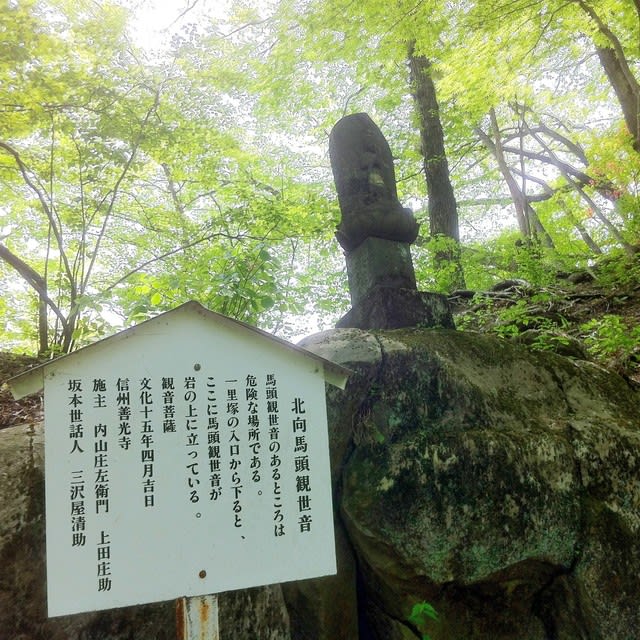

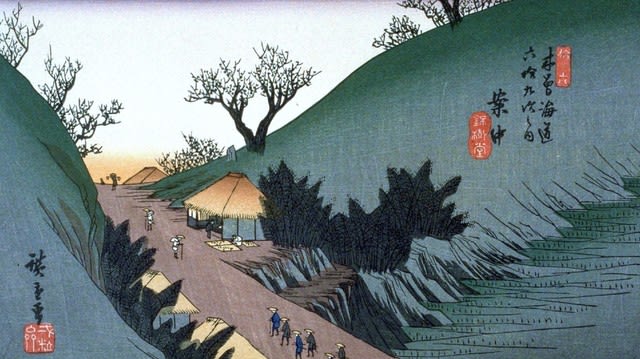

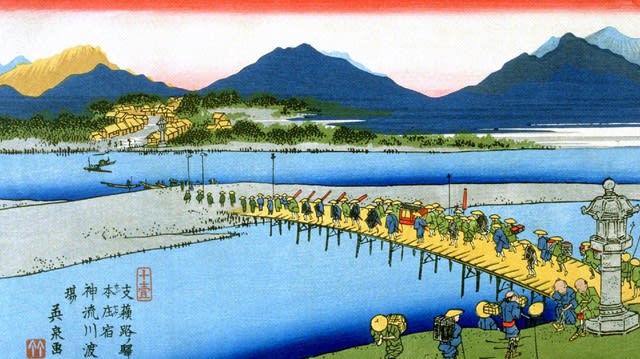

「是より南、木曽路」 11:20

日出塩集落を過ぎると左右の山が覆い被さるように奈良井川の谷が狭くなる。

R19と重なった中山道は川の崖淵を通る箇所もあって足が竦む。やがて道路標識と傍らに

「是より南、木曽路」の碑、次の贄川宿から馬籠宿までを木曽十一宿という。

碑から間もなくの桜沢の茶屋には立派な造りの茶屋本陣が残っている。

木曽路に入ると信濃路中山道自然歩道の案内標識が充実し行先を示してくれる。

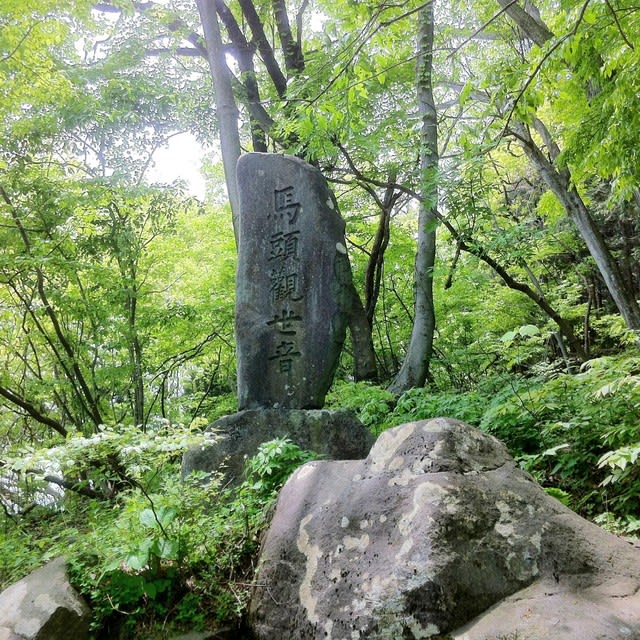

時折、中山道は夏草の多い茂った山道になり、道祖神など探しながら分け入って行く。

夏草がそれなりに踏まれているのは、少なからず同好の士がいるということだろうか。

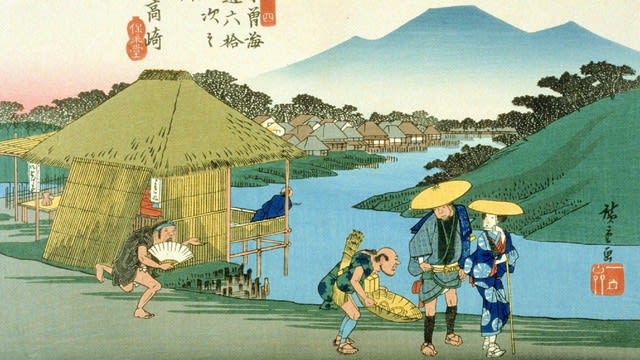

「贄川宿」 12:20

贄川宿の入り口には関所があり、往時のまま低い石置き屋根の番所が復元されている。

贄川関所は豊臣時代に木材の密移出監視のために設けられ、中山道制定後は福島関所の

副関としての役割を果たした。僅か30km弱の距離で二つの関所とは気の重い旅路だ。

宿場内4ヶ所の水汲み場から豊富な水が流れ出ている。炎天下、頭から被って気持ち良い。

水汲みに来た女性に教わったのは。贄川郵便局のポストは、「LETTER郵便」と刻まれ、

庇に桜模様がついている。これは戦後占領下に僅かに作られた試作品なのだそうだ。

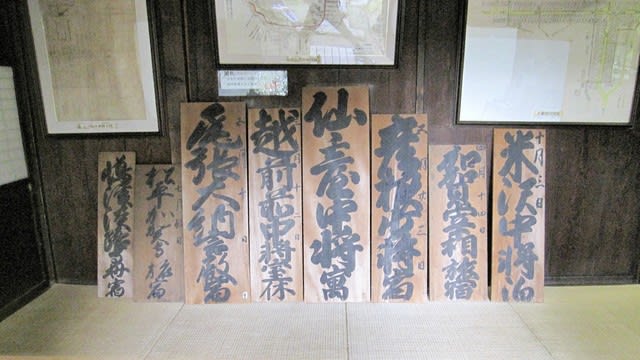

文久の絵図に贄川宿は本陣1、脇本陣1、問屋1、旅籠12とあり規模は小さかったようだ。

また鳥居峠を控えた隣の奈良井に比べ、贄川には宿泊客を引き留めるものがなく、

夕方になると酷い客引きがされたらしい。客引きを嫌った旅人が陽の高いうちに贄川を

通り抜けようとしたことから「贄川宿の昼どおり」という言葉がうまれたそうだ。

贄川には本陣・脇本陣は残っていない。唯一、商家加納屋として遠隔地商売で財を成した

深澤家住宅が国指定重要文化財として見応えのある姿を残している。塩尻宿から洗馬宿、

本山宿を経て、木曽路最初の贄川宿までは18.3km、約4時間30分の行程となった。